甘孜—玉樹斷裂南段淺層地震反射波法探測

趙 航,李大虎,趙 晶,張 理,陳學芬

(1.四川省地震局,四川 成都610041;2.四川省地震局西昌地震中心站,四川 西昌615000;3.四川省地震局康定地震中心站,四川 康定626001)

近二十年來,巴顏喀拉塊體邊界斷裂帶發生了一系列的強震、大地震(鄧起東等,2010;梁明劍等,2016)。其中,2010年4月14日發生在青海省玉樹藏族自治州玉樹縣(33.2°N,96.6°E)的7.1級地震造成了嚴重的人員傷亡和財產損失,是繼2008年5月12日汶川地震之后又一次有極大社會影響的地震事件。玉樹地震的發震斷層為甘孜—玉樹斷裂,該斷裂雖然大部分存在明顯的地表斷裂行跡,但局部段落穿過第四紀盆地或受沖溝侵蝕和最新的沖洪積扇所覆蓋,斷層行跡不甚明顯。因此,僅憑目前單一的地面地震地質調查工作難以準確厘定其具體的空間通過位置和展布形態,從而制約了對該斷裂最新活動性的評價和最大發震能力的評估,對于災后進行的工程選址工作,同樣也受到隱伏斷裂段和強余震活動等因素的嚴重制約。然而,多年以來還沒有專門針對甘孜—玉樹斷裂南段地區開展過淺層地球物理探測工作,針對甘孜—玉樹斷裂南段地區復雜的地質構造環境和特有的淺層地震地質條件,選擇何種地球物理探測定位方法以及如何實施才能達到較好的探測效果成為了需要解決的首要問題。淺層地震反射波法探測是目前國內外為探測第四系覆蓋區隱伏斷裂所采用的一種可信度較高且較為成熟的一種方法,利用反射剖面上豐富的反射波組特征判定斷層的存在并確定其產狀等基本參數,與其它方法相比,該方法在斷層定位及幾何特征的判定上具有較高的精度,尤其是近些年來,淺層地震反射波法在大震科學考察與城市活動斷層探測中得到了廣泛的應用,并有效地解決了一些地質問題(丁志峰等,2002;尤惠川等,2002;何正勤等,2007,2013;李大虎等,2010,2015a,2015b;顧勤平等,2013)。本次探測研究主要通過采用人工錘擊激發、小道間距、多道短排列接收以及多次覆蓋觀測相結合的地震數據采集技術及數據處理獲得淺層地震反射剖面圖像,揭示了甘孜—玉樹斷裂南段的空間展布位置及近地表構造特征,該研究結果不但對研究玉樹地震的深淺構造關系、分析活動構造和地裂縫或疑似地表破裂帶的成因、討論玉樹地震孕育與發生的構造背景和發震構造模式提供了地震學證據,還對災后恢復重建和工程選址工作中避開斷裂帶、減少未來可能造成的地震災害損失都具有重要的現實意義。

1 淺層地震測區概況和方法技術

1.1 甘孜—玉樹斷裂簡介

玉樹地震發生在青藏高原羌塘地塊與巴顏喀拉地塊交接處的金沙江縫合帶上,發震斷層為巴顏喀拉塊體南邊界的甘孜—玉樹斷裂,傾角近于直立,屬左旋走滑性質(見圖1)。該斷裂北西起于青海治多以西,向南東經玉樹、玉樹巴塘(小巴塘)、鄧柯、馬尼干戈至甘孜附近與鮮水河斷裂呈左階羽列(Mingjian Liang et al.,2020),斷裂總體走向在N50°~60°W之間,全長約500 km。斷層以左旋走滑運動為特征,常見沖溝、洪積扇、河流階地及冰磧物等的左旋錯斷現象,全新世以來的平均水平滑動速率在7~12 mm/a(聞學澤等,1985)。斷裂幾何結構特征及近代地震地表破裂的研究結果表明,四川境內的甘孜—玉樹斷裂以鄧柯和埡口為界可大致分為三段:北西段(鄧柯段)長約80 km,發生過1896年鄧柯7級地震,現今可見的地震地表破裂長達60 km;中段(馬尼干戈段)長約170 km,根據歷史地震記載和14C測齡結果,該斷裂段于1 320±60年發生過一次8級左右的地震,地震地表破裂在許多地段上現今仍可辨認出來,于2010年4月14日發生過玉樹7.1級地震,據初步考察,地震地表破裂帶長達25 km;南東段(甘孜段)全長約40 km,發生過1854年甘孜≥7級地震(聞學澤等,2003)。

圖1 甘孜—玉樹斷裂展布及活動塊體示意圖

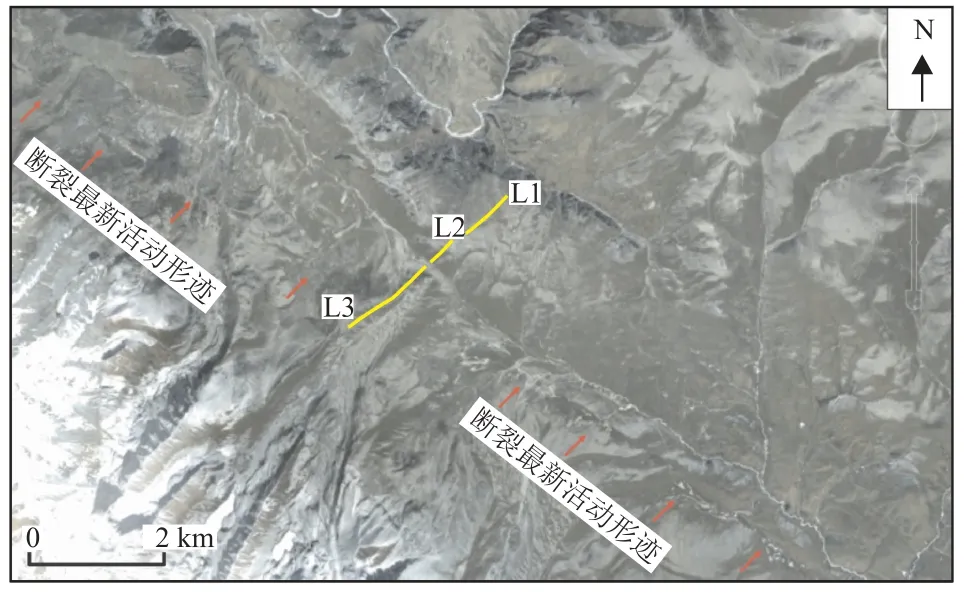

1.2 測區斷錯地貌現象與地震測線布設

測區位于甘孜縣格薩爾南側山前冰水洪積扇上,測區北側甘孜—玉樹斷裂切過一系列山脊、冰磧壟,形成斷層埡口和斷層槽谷地貌(見圖2a、b);南側斷裂切過山前冰磧臺地,臺地上形成斷層槽谷地貌(見圖2c、d);然而在冰水洪積扇上,可能有后期冰雪融水的沖蝕作用影響,斷層行跡并不明顯。因此,根據測區南、北兩側的斷層地貌,地震測線垂直跨兩側地貌的連線(見圖3),并結合場地的地形地貌布設了3條測線,確保能夠控制住斷層可能通過的位置。

1.3 地震數據采集

本次反射波地震數據采集儀器采用的是美國Geometries公司的NZXP數字地震儀,配以分布式Geode地震采集站,24-bit A/D轉換,動態范圍144 dB,通頻帶1.75~20 kHz,有寬頻帶和可選濾波器以記錄不同頻譜范圍的地震信號,其各項指標均能滿足淺層探測的要求。由于探測場地位于四川省甘孜藏族自治州甘孜縣十六道班的山脊平臺上,場地范圍內地勢起伏較大,高地多為基巖出露,基巖巖性為三疊系上統拉納山組(T3l)和三疊系上統曲嘎寺組(T3q)變質砂巖、板巖、灰巖。據不同震源特征的已有研究表明,采用小能量激發相對能增強高頻波的能量(柴銘濤等,2007),因此,綜合以上各因素,在本次探測工作中我們選取了攜帶較為方便、適合測區作業的錘擊震源。

圖2 測區附近甘孜—玉樹斷裂南段的斷錯地貌現象

圖3 甘孜—玉樹斷裂南段地表最新活動形跡與地震測線布設示意圖

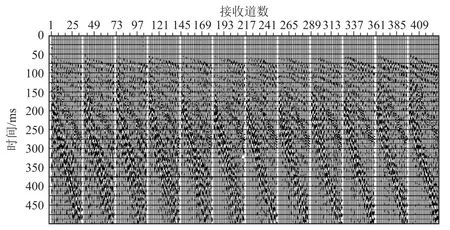

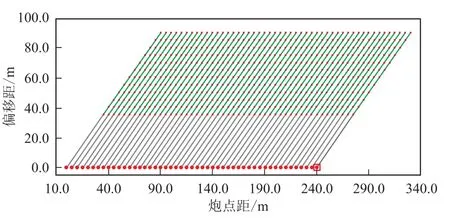

淺層地震反射波法對被測目標進行準確定位的效果主要取決于如何通過擴展排列試驗來選擇避開干擾對有效反射波影響較小的“最佳偏移距”,對于覆蓋層較淺的工作區,應采用小點距、短排列、小偏移距的工作方式,以此來獲得小斷層弱信號的反射信息(方盛明等,2002,2006)。已有研究表明,采用小道間距、小偏移距和短排列接收的工作方法對縮短干擾噪聲的影響半徑、保護地震信號的高頻成分,提高地震記錄的分辨率是十分有利的(劉保金等,2002,2008)。綜合以上研究結果并結合本次測區地形地貌特征和現場地震記錄特點,本次探測研究采取了小道間距、小偏移距、多道短排列接收、共反射點多次覆蓋觀測的工作方式,以達到對斷裂構造進行精確定位的目的。此次反射波法地震勘探的具體工作參數設計如下:淺層地震勘探工作共布設地震測線3條,最佳工作參數選擇12道接收、檢波點距5 m,炮點偏移距為25~35 m不等,完成共反射點6次疊加覆蓋、采樣間隔0.25 ms、采樣點數2 000個、記錄長度500 ms,最終獲得了高頻高信噪比的優質淺層地震反射資料,淺層人工地震測線工作獲得共炮點有效記錄341張,記錄全部合格,圖4為典型單炮反射原始記錄圖,圖5為多次覆蓋觀測系統示意圖。

1.4 反射波數據處理

圖4 典型單炮反射原始記錄

室內數據處理過程中有效地保護和恢復地震記錄中的有效寬、高頻反射信息以及提高資料信噪比是資料處理的關鍵,而壓制干擾、提高地震資料的信噪比和分辨率是資料處理的目的(Yilmaz O,2000)。本次數據處理采用中國地震局統一采購的活斷層探測專用的GRISYS地震反射處理軟件,處理模塊主要包括了靜校正、頻率帶通濾波、二維傾角濾波、正常時差校正(NMO)、共中心點(CMP)疊加、反褶積、時變譜白化(RETWHI)和疊后偏移。針對甘孜—玉樹斷裂南段的具體工作環境、測區地質條件和現場地震記錄特點及室內對各種處理流程的試驗對比,特設計了以下數據處理流程:1)數據解編及格式轉換;2)振幅補償;3)疊前去噪;4)帶通濾波;5)靜校正;6)抽CDP道集;7)NMO校正及拉伸切除;8)建立速度模型及速度分析;9)剩余靜校正;10)共反射點疊加;11)疊后反濾波;12)疊后隨機噪音衰減。

圖5 多次覆蓋觀測系統

2 地震剖面解譯與斷裂定位

斷裂探測的主要目標是要確定斷層的位置和產狀等,在地震疊加時間剖面上通過對反射波組特征、波速變化和地層構造等重點環節進行分析,并結合地震地質調查結果可以判定斷裂的展布位置,再根據斷層向第四系地層內部的延伸情況可進一步研究其活動性。本次探測工作在對測區內地震反射時間剖面上的反射波組的追蹤和識別的基礎上,并根據DB/T15-2005《活動斷層探測方法》對地震剖面成果進行斷層判定。本次淺層人工地震勘探有效反射波揭示了不同測線布設區第四系的底界面的形態和斷錯特征,并針對每條測線的基巖面的埋深及形態情況,根據水平疊加時間剖面分別進行了解譯,并依據水平疊加時間剖面中出現同相軸的錯斷、扭曲或強相位轉換等現象特征來推斷該規劃區場地范圍存在的斷裂構造分布情況。

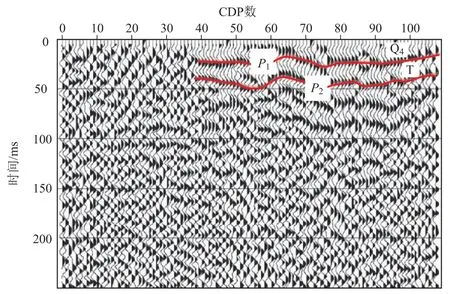

L1測線NE向布設,地震剖面(圖6)揭示出的地層反射具有較高的信噪比和分辨率特征,且在橫向上反射波同相軸可以連續追蹤,反映的沉積地層界面比較連續,具體而言對于剖面上同相軸連續的P1波組推測為第四系底界面的反射波,強相位雙程T0時間為20~35 ms之間,反射波速度800~1 300 m/s,經時深轉換后,第四系底界面的埋藏深度在20~25 m;P2波組形態類似P1波組,強相位雙程T0時間為40~50 ms,反射波速度1 500~2 200 m/s,推測為不同程度風化的巖層波阻抗差異所致,未發現地層產狀和剖面反射波同相軸出現的錯斷、扭曲等現象。

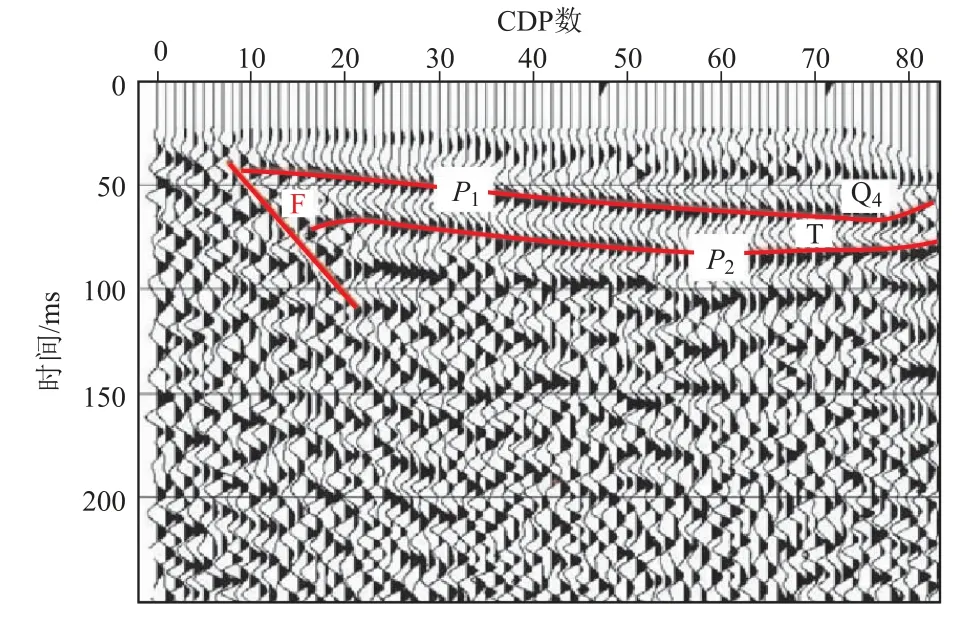

L2測線自公路起沿N45°E布設,從圖7地震剖面來看,同相軸P1波組推測為第四系底界面的反射波,強相位雙程T0時間為40~65 ms,反射波速度800~1 500 m/s,經時深轉換后,第四系底界面的埋藏深度在35 m左右;P2波組強相位雙程T0時間為70~80 ms,反射波速度1 800~2 600 m/s,所揭示出的第四系底界面反射波同相軸出現的錯斷、扭曲的現象,推測為斷裂構造的通過位置,即剖面中紅線標注的位置。

圖6 L1測線動校疊加時間剖面

圖7 L2測線動校疊加時間剖面

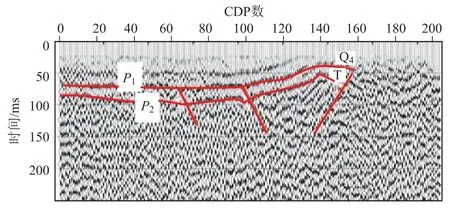

L3測線自公路起沿N45°E布設(圖3),地震剖面圖8揭示出的地層反射具有較高的信噪比和分辨率特征,P1、P2波組均清晰可見,且在橫向上反射波同相軸可以連續追蹤,地層界面的起伏變化形態和斷裂構造特征也非常清楚,具體而言對于剖面上同相軸連續的P1波組推測為第四系底界面的反射波,強相位雙程T0時間為60~75 ms,反射波速度900~1 400 m/s,經時深轉換后,其埋藏深度在45 m左右;P2波組形態類似P1波組,強相位雙程T0時間為85~100 ms,反射波速度1 600~3 000 m/s,推測為不同程度風化的巖層波阻抗差異所致,根據剖面右方出現的同相軸形態的扭曲以及分叉、合并等現象可以劃分出紅線標示處為斷裂構造的通過位置。

圖8 L3測線動校疊加時間剖面

3 討論與結論

根據3條時間疊加剖面揭示的結果,地震測線L1位于基巖臺地上,場地下部地層為基巖,上部地層為土壤層和風化的基巖堆積層,地震剖面揭示出的地層反射具有較高的信噪比和分辨率特征,推測為不同程度風化的巖層波阻抗差異所致,但未發現地層產狀和剖面反射波同相軸出現的錯斷、扭曲等現象。地震測線L2跨基巖臺地和臺地西緣的沖洪積扇,地震剖面揭示出的第四系底界面反射波同相軸出現的錯斷、扭曲的現象,表明基巖臺地和沖洪積扇之間的邊緣存在一條斷裂,但從線性地貌的延伸性來看,該斷裂新活動并不明顯,甘孜—玉樹斷裂新活動行跡并未從該處通過。地震測線L3穿越了整個冰水洪積扇,并跨南北兩側斷層地貌的連線,地震剖面揭示出的地層反射具有較高的信噪比和分辨率特征,且在橫向上反射波同相軸可以連續追蹤,地層界面的起伏變化形態和斷裂構造特征也非常清楚,解譯出3支斷層,在覆蓋層中呈花狀構造展布,符合大型走滑斷裂的構造樣式。

本次探測工作中采取了小道間距、小偏移距、多道短排列接收和共反射點多次覆蓋觀測的工作方式,查明了北西向的甘孜—玉樹斷裂南段在甘孜格薩爾一帶的空間展布位置和近地表構造形態,在實際工作中取得了良好的效果,探測結果也表明了在高原基巖埋深較淺地區宜采用人工錘擊激發、小道間距、小偏移距、多道短排列單邊接收的多次覆蓋觀測系統工作方式,以此可獲得高頻、高信噪比的優質淺層反射地震資料。

由于不同的地球物理數據反演方法往往存在程度不同的非唯一性(多解性),所以,對于同一研究區域,采用不同的數據源和多種物性參數反演方法研究其深部結構無疑成為解決這一問題的有效途徑(李大虎等,2016,2019)。對于埋深約幾十米的基巖面測區采用淺層地震反射縱波方法探測往往可以取得較好的探測結果,對于超淺層測區可以采用橫波反射來探測第四系內部的反射層和確定斷層上斷點的位置,采用縱波反射和橫波反射的聯合探測,可以更加清晰地揭示斷裂構造由淺至深的空間展布形態以及近地表更加詳細的分層情況;聯合采用淺層地震反射波法和高密度電阻率成像法探測,對于斷裂通過位置造成的巖體破碎和地層位錯往往反映更加敏感,因此可以更好地反映地下介質的含水狀況及橫向變化特征,從而實現從不同物性角度查明斷裂的精確空間展布位置、幾何形狀以及物性特征的目的,為進一步評價斷裂活動性和研究地震危險性以及未來發震能力評估提供科學依據。