緬懷蔣維崧先生

⊙ 董治安

我于書法篆刻藝術所知甚少,這里,只能就多年來同蔣先生的交往,談一點認識與感想。

一、蔣先生是1955年調到山東大學中文系的,分到語言學教研組。當時的語言組,由“二殷”(殷孟倫、殷煥先兩位教授)牽頭,又有周遲明、劉本炎等專家的學術支撐,在國內學術界已頗具知名度。而從語言學分支學科的搭配來看,訓詁學、音韻學、語法學等幾個方面都已具有很強的實力,顯然缺少的是一名專攻文字學的專家。蔣先生的到來,實有填補山東大學學術空缺的意義。

還有一點應當提到的是,“二殷”與蔣先生都來自原“南高師”。就“學統”而言,同屬“章黃學派”出身,這可能與蔣先生能調來山東大學直接有關。20世紀50年代到60年代初,蔣先生先后發表了三篇學術論文,出版了一本《漢字淺說》,顯示出他在初到山東大學一段時間的研究實力與學術追求。

二、我與蔣先生有較多接觸,是在1958年遷校到濟南以后。開始增加接觸的直接原因,是蔣先生擔任了系副主任,分管科學研究,而我被系里指定為科研秘書。主任與秘書,雖無一起坐班的制度,但多了些工作上的聯系。中文系是文科的重點系,碰到定計劃、做總結,以及檢查活動等,總要聽取主任的指示、意見的。

在與蔣先生的個別接觸中,我的一個突出印象是:他對于行政工作毫無興趣,學校召開科研工作會議,照例是由我(或辦公室)代替他參加。學校科研處所要的資料,一般都直接找我(或辦公室)處理。記得有一次,科研處急需一份統計數字,為此準備的材料,前一天中午已送交蔣先生審閱,而直到當日上班以后“審閱”仍未結束,我只好直奔蔣先生家,發現他正在睡覺,壓根兒忘了這件事。

三、蔣先生不善言辭,寡言少語,很少發表議論,系內外的交往都很少。其實,蔣先生是很容易接近的。他與談得來的人可以談得很深,時間很久。他對校內外、國內外發生的大事很關心、很敏感,與某些腐儒根本不同。他的為人,是寬厚的,是與人為善的,是寧肯自己吃點虧,甚至不惜忍辱負重也不愿對人劍拔弩張的。另一類容易與蔣先生談得來的人,是去問學術問題,主要是解決古籍閱讀中的難點。蔣先生平時手不釋卷,中國古代文獻爛熟于胸,他樂于為人釋疑解惑,幫助別人解決問題,贏得了大家尊重。

蔣先生精于文獻的解讀,長于文辭的考訂,參加編纂《學習字典》與《漢語大詞典》,可以說最能發揮他的學術專長,是最為合適的人選。

四、1983年學校成立了山東大學古籍整理研究所。在建所過程中,蔣先生給予了許多寶貴的指導。他多次提醒我,不能性急,要一步一步地走,要反對假、大、空。他突出地強調,要重視圖書資料的積累與建設。

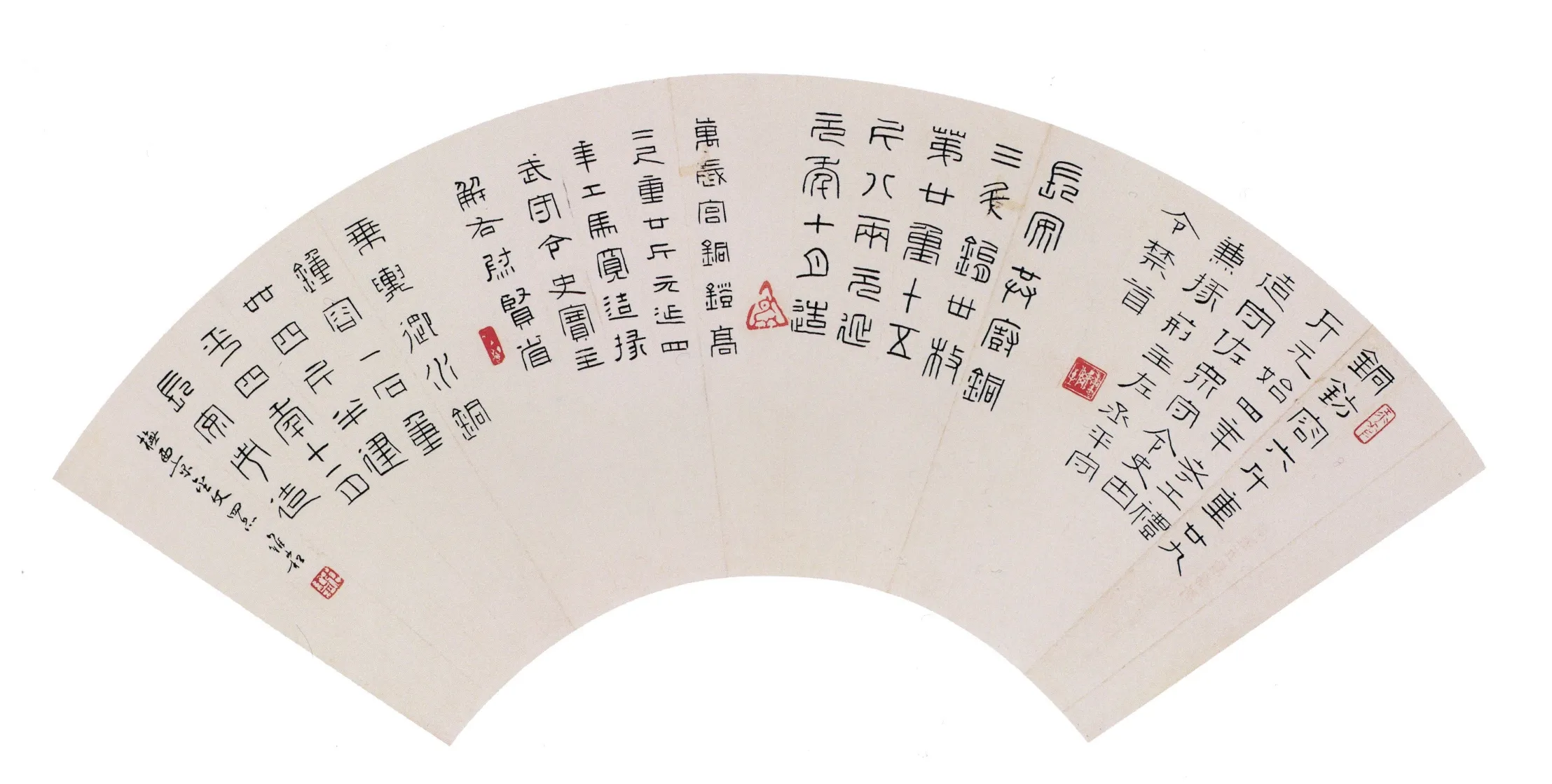

蔣維崧 篆書 臨西漢金文四品扇面

大約在1984年,我們得到消息:上海知名學者陸澹安去世,家人急于出手所藏圖書。這批書數量大、索價高,同時有兄弟高校競購,情況緊迫,我有些猶豫。是蔣先生(還有王仲犖先生)幫我做出決斷,盡快請學校發車直奔上海,搶先一步,把這批珍貴的圖書資料全數運回濟南,完成了古籍所建所初期一次重要的資料建設。

五、盡管蔣先生在書法篆刻藝術方面早已獲得極高的成就,但他這個方面在山東大學很長的時間并沒有受到充分的認可與重視。早在20世紀六七十年代就陸續有人請他寫字,后來請他寫字的人更多,其中有私人也有公家。記得學校水電使用超標,就曾經用蔣先生的書法作品作為禮品,去向有關部門疏通關系。就蔣先生而言,這些奉獻都是無償的,很多是不為人知的。

大約是1963年,我到青島函授,順便去看望黃孝紓先生。黃先生書畫俱精,而說起蔣先生則深表敬重。他說:“你們只知道蔣先生的字好,不知道他的篆刻更好,蔣峻齋的篆刻超過了錢某,應當讓他招書法研究生、篆刻研究生。”返回濟南后,我轉述了黃先生的這些話,蔣先生沒有說什么,但看得出來有些感慨。

由此,我們就很想得到蔣先生的篆刻。直拖到1973年他終于給我們刻了兩方印章,陽文一方是“錢曾怡”,陰文一方是“董治安”。