不同時程藥物鋪灸治療瘀血型腰椎間盤突出癥的臨床療效觀察

汪靜,吳炳坤,俞紅五,朱艷,楊佳,胡雪

(安徽中醫藥大學第二附屬醫院,安徽 合肥 230000)

0 引言

腰椎間盤突出癥(Lumbar disc herniation,LDH) 是臨床針灸科常見疾病,由于機械壓迫、化學神經根炎癥和自身免疫學等原因[1],引起的脊柱內外力學平衡失調,刺激或壓迫馬尾神經束,出現以腰臀腿疼痛、下肢運動障礙、感覺功能減退等為主要表現的一種臨床綜合征,易反復發作、病情纏綿、難以根治,嚴重影響患者的工作及日常生活[2]。腰椎間盤突出癥(LDH)屬于祖國醫學“腰痛”范疇,中醫有“久病入絡”、“久病必瘀”等理論,瘀血型比較常見,常以針刺樣疼痛、部位固定、拒按為主要表現。治療上西醫多采用非甾體類藥物、類固醇激素、手術等手段,考慮到藥物的不良反應及患者對手術的畏懼,結合血“遇熱則行,遇寒則凝”的特點,對該病癥采用具有溫陽行氣、活血化瘀的藥物鋪灸治療,療效滿意。現將結果總結報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

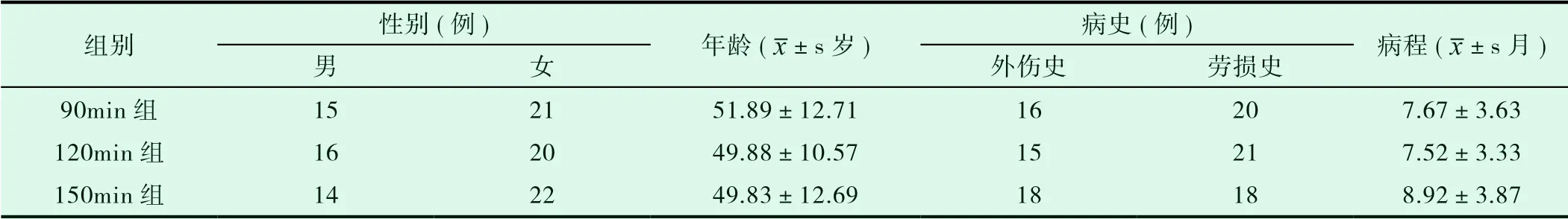

本研究已通過安徽中醫藥大學第二附屬醫院醫學倫理委員會的審查,回顧性選取2016 年3 月至2018 年12 月在安徽中醫藥大學第二附屬醫院老年病科科住院及門診就診,經CT 診斷為腰椎間盤突出癥,中醫辨證為為瘀血型患者108 例,按就診的順序分為三組(隨機數字法)。三組在病程、性別、年齡等經統計學分析,P>0.05,差異無統計學意義,具備可比性。

1.2 入組標準

1.2.1 納入標準

①符合國家中管局頒布的《中醫病癥診斷療效標準》[3]中瘀血型腰椎間盤突出癥的辨證要點,且經腰椎CT 檢查確診。②年齡 18~65 歲之間,性別不限。③患者腰部肌肉僵硬,俯仰旋轉受限,腿部有刺痛。④舌質紫暗有瘀斑,脈弦澀或弦緊。⑤患者自愿參加,且處于發作期。

1.2.2 排除和剔除標準

①患者因不良反應或無法耐受而中途退出者。②有出血傾向和(或)嚴重臟器功能不全者。③患有椎體腫瘤、結核、骨折等不適宜針灸者。④馬尾神經受壓迫者。⑤有手術指征,不適合保守治療者。

表1 3 組瘀血型腰椎間盤突出癥患者一般資料比較

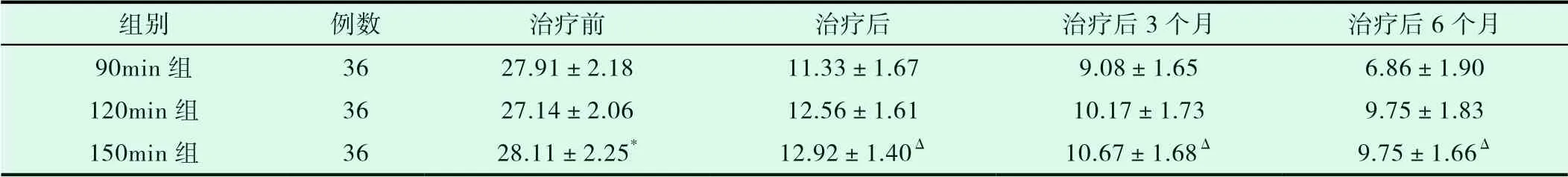

表4 3 組患者治療前后ODI 指數評分

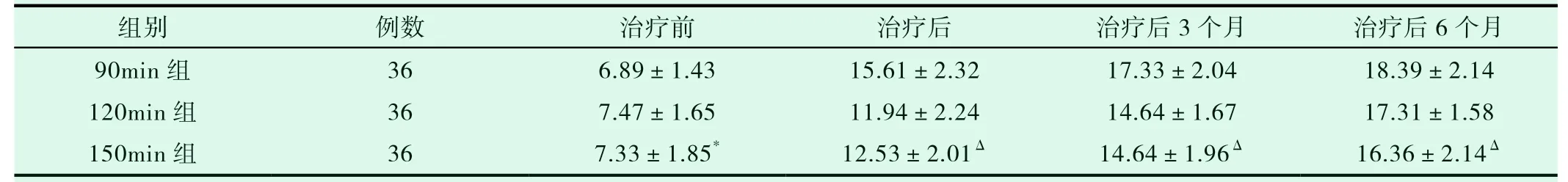

表5 3 組患者治療前后JOA 評分

1.3 治療方法

1.3.1 藥物鋪灸操作方法

取生姜2.5kg,粉碎成顆粒狀,鋪灸粉(桑寄生10g、杜仲10g、牛膝10g、肉桂6g、川芎10g、當歸10g、延胡索10g、蜀椒6g、桂枝10g 等研細末備用)適量;患者俯臥位,沿督脈取大椎至腰俞部穴位(包括其旁兩側膀胱經),施灸部位常規消毒,平鋪60×90cm 干凈紗布于后背上,于紗布上平鋪一層桑皮紙至施灸部位,將鋪灸灸具置于穴位上,用夾子將灸架外紗布固定于灸架上,防止生姜散落,在桑皮紙上均勻撒上鋪灸藥粉,厚度約2 毫米,平鋪碎姜至灸具內,厚度約1.5 厘米,沿大椎穴到腰俞穴平鋪寬5 厘米,高1.5 厘米艾絨,依次從頭至尾點燃艾絨;艾絨燃盡后,換艾絨繼續施灸,溫度以患者能耐受為佳,不間斷施灸,灸后患者微微汗出,以局部皮膚潮紅、無燙傷及水泡為佳。

1.3.2 分組方法

根據組別不同,每次分別藥物鋪灸90 分鐘、120 分鐘、150分鐘。每周鋪灸2 次,間隔3 天,共鋪灸4 次。藥物鋪灸治療期間飲食應清淡,忌生冷辛辣、肥甘厚膩之品,避風寒,忌勞累。

1.4 療效標準

本組病例均通過電話或門診完成隨訪,時間分別為3 個月、6 個月。參考《中醫病癥診斷療效標準》,進行療效評定。

1.5 觀察指標

患者治療2 周后,采用視覺模擬評分VAS 量表[4]、JOA 評分[5]及Oswestryg 功能障礙量表[6],評價治療前后、3 個月、6 個月患者的臨床癥狀改善情況及療效。

1.6 統計學方法

采用SPSS 21.0 統計學軟件分析處理數據,計量資料以均數±標準差(±s)表示,計數資料采用χ2檢驗,計量資料比較用t檢驗,當P<0.05 時,提示在統計學上具有顯著性差異。

2 結果

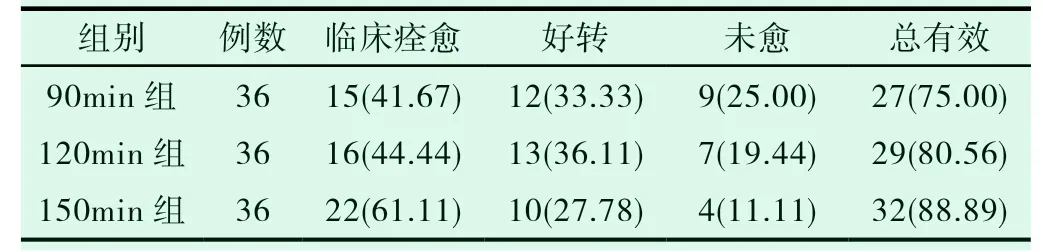

2.1 三組臨床療效比較

患者治療2 周后,評價臨床療效,其中藥物鋪灸150min 組痊愈22 例,好轉10 例,未愈4 例,總有效率88.89%;藥物鋪灸120min 組痊愈16 例,好轉13 例,未愈7 例,總有效率80.56%;藥物鋪灸90min 組痊愈15 例,好轉12 例,未愈9 例,總有效率75%。

表2 3 組臨床療效比較[例%]

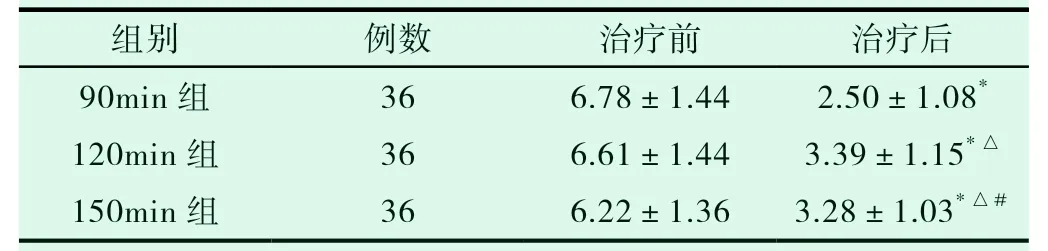

2.2 治療前后VAS、JOA 及Oswestryg 量表評分比較

與治療前相比較,三組VAS 評分,均改善明顯,P<0.05,差距具有統計學意義;三組患者治療前后,隨訪3 個月、6 個月,ODI 指數及JOA 評分,P<0.05,差距具有統計學意義;與藥物鋪灸90min 組、120min 組相比,藥物鋪灸150min 組隨訪3 個月、6 個月的JOA 評分及Oswestry 功能障礙指數均優于藥物鋪灸90min 組、藥物鋪灸120min 組(P<0.05),藥物鋪灸90min 組、藥物鋪灸120min 組比較差距無統計學意義(P>0.05)。

表3 3 組患者治療前后VAS 評分比較(±s)

表3 3 組患者治療前后VAS 評分比較(±s)

注:與治療前*P<0.05,與藥物鋪灸90min 比較△P<0.05,與藥物鋪灸120min 比較 #P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后90min 組 36 6.78±1.44 2.50±1.08*120min 組 36 6.61±1.44 3.39±1.15*△150min 組 36 6.22±1.36 3.28±1.03*△#

3 討論

腰椎間盤突出癥主要表現為腰痛、活動不利、麻木拘攣等,屬于中醫腰痛范疇,在外力損傷或風寒濕邪等作用下,經絡痹阻,氣血瘀滯,運行不暢,筋骨失養,導致脊柱內外陰陽失衡,發為本病[7]。從經脈循行來看,膀胱經循行于脊柱兩側,督脈循行于脊柱正中,腰痛與足太陽膀胱經和督脈相關;腰為腎之府,腎主骨、肝主筋,因此,與肝腎關系密切。中醫有“久病入絡,久病必瘀”之說,因此臨床上瘀血型腰痛比較常見,治宜行氣活血、化瘀通絡。督脈統帥全身陽經,有“陽脈之海”之稱,具有調節全身陽經氣血的作用,艾灸督脈可振奮機體陽氣,陽氣足,氣旺則血行,瘀血自除。膀胱經循行于背腰部兩旁,臟腑之背俞穴分布其中,通過藥物鋪灸,既可使局部痹阻的氣血得到疏通,又可刺激背俞穴而調節臟腑氣機,起到外溫經絡、理氣血,內調臟腑、營陰陽的功效。

艾葉味辛苦溫,歸屬肝脾腎經,《本草從新》贊其有“純陽之性”、“通十二經脈”的記載。因此將艾葉制成艾絨施灸,具有溫通經脈、強壯元陽、祛風散寒、除濕止痛之功。生姜有辛溫之性,歸屬肺脾經。《本草綱目》有云“生用發散,熟用和中,且具有走而不守的特性,具有發汗解表、溫經散寒、通絡止痛之功”。用生姜作為鋪灸材料,較其他如蒜、蔥等刺激性大的灸材相比,具有不易損傷皮膚、便于連續治療、患者易于接受的特點。配合補益肝腎之桑寄生、杜仲,活血祛瘀之川芎、祛風除濕、活血消腫,利水散結之當歸[8]、延胡索,溫通經絡之蜀椒、桂枝等,共奏補益肝腎、活血化瘀、溫經行氣、通絡止痛之功。現代研究表明:火龍鋪灸屬于透皮給藥的一種療法,可促進組織、血管對藥物的吸收代謝,使病灶及其附近軟組織的水腫得到消除,使局部炎癥致痛物質得到吸收,使患者的生理機能得到明顯改善[9]。

《直指方》中指出:“氣行則血行,氣止則血止,氣溫則血滑,氣寒則血凝”。湯曉云等[10]研究指出:灸法治療疾病,主要依靠溫熱作用,促使局部氣血溫和,達到通經活絡,溫陽散寒,增強體魄。高希言等[11]研究發現在機體上作用一個持續的穩定的溫度,合適的溫度產生的熱量透達機體,過高的溫度會導致疼痛,使得皮膚腠理緊密,熱量不能滲透,施灸的溫度達不到,會導致熱量停留在表皮,不能達到治療作用。持續恒定的溫度作用在局部,機體上維持恒定的熱量,宣泄營衛,促使氣血運行加快,經絡通暢。

艾絨燃燒產生的熱量使皮膚溫度升高,促使皮內毛細血管擴張,使得艾灸局部的血液循環加快,促進炎性物質的吸收,而且艾絨燃燒產生的熱量進入充血或水腫的筋膜、肌肉、關節囊腔之中,刺激神經末梢,產生一系列的生物效應,減輕局部癥狀。孟欣等[12]研究發現艾灸的療效與灸材、灸法、灸量、灸距等因素密切相關,在灸材、灸法、灸距相同的時候,灸量可以用艾灸時間來衡量。灸量達到一定程度,才會促使產生灸感,持續灸感的刺激,才可達到灸效。不同灸法有不同的艾灸時間,在一定范圍內,同種情況下艾灸時間越長,效果越好。《醫宗金鑒·刺灸心法要訣》: “凡灸諸病,火足氣到,始能求愈”,因此控制灸量是灸法取得療效的關鍵因素之一。

筆者在臨床工作多年,在日常的工作中,記錄藥物鋪灸治療瘀血型腰椎間盤突出癥患者多例,發現藥物鋪灸治療的療效明顯優于口服藥物及普通針刺,但是對于患者,采用多長時間艾灸,艾灸的強度多大,才能達到最大的療效,本研究運用藥物鋪灸療法治療瘀血型腰痛及其量效關系,治療前后三組臨床療效比較,藥物鋪灸150min 組總有效率88.89%,藥物鋪灸120min 組總有效率80.56%,藥物鋪灸90min 組總有效率75%;三組VAS、JOA、ODI 指數評分均較治療前下降,且150min 組比90min 組、120min 組下降明顯,P<0.05,差異有統計學意義,從遠期療效上看,艾灸150min 的遠期療效顯著,且患者病情反復的情況明顯減少。由此可見藥物鋪灸治療瘀血型腰椎間盤突出癥療效確切,在一定程度下,灸量與臨床療效呈正相關。但是本次研究的樣本量相對較少,藥物鋪灸的時間選擇相對較少,最佳藥物鋪灸時程在相同條件下未能得出,在以后的臨床工作中擴大樣本量,統一藥物鋪灸的用材用量,通過統計分析得到最佳的督灸治療時程,為進一步研究不同灸量治療瘀血型腰椎間盤突出癥的效應規律提供臨床依據。

綜上所述,藥物鋪灸是一種集艾灸、中藥、熱熨等為一體,既可起到溫經絡、行氣血、止痹通,又可起到調臟腑、和陰陽的功效。本研究表明藥物鋪灸治療瘀血型腰痛,療效確切,且與施灸時間在一定范圍內呈正相關,此法相對于針刀療法、骶管治療、膠原酶溶解術等療法,遠期療效明顯,易于被患者所接受,又可減少長期服用非甾體類藥物的不良反應,臨床值得推廣應用。