血管外科疾病臨床資料管理與隨訪軟件的開發與早期應用

林峰,張志功

(安徽醫科大學第一附屬醫院血管外科,安徽 合肥 230032)

0 引言

血管外科常見疾病主要包括主動脈疾病、外周動脈疾病、下腔靜脈疾病和下肢靜脈疾病等,其發病率近年來逐漸升高,對人民的生命健康產生嚴重影響。據統計從1990 年到2010 年,全球范圍內主動脈夾層和主動脈瘤疾病死亡率從2.49/100000增加到2.78/100000[1]。目前血管外科已經進入了微創介入為主流的時代,各種介入治療技術飛速發展,在美國,80%的完整腹主動脈瘤患者和52%的破裂腹主動脈瘤患者進行腹主動脈瘤腔內修復術[2]。患者的影像資料(CT、MRI、超聲等)以及術中視頻資料等對于患者的整體治療方案制訂和隨訪期間調整極為重要,在2017 版《歐洲血管外科協會降主動脈疾病治療指南》中明確指出“術前主動脈CTA 檢查是制訂降主動脈疾病治療方案的關鍵指導”,“主動脈CTA 在患者術后隨訪中是重要參考資料”[3]。傳統的方式保存血管外科患者臨床資料(尤其是術中視頻/影像資料)極易造成丟失,對后期的隨訪和科研工作造成了極大的困擾。而當今互聯網技術發展迅速,據統計到2015 年已經有超過2000 款移動醫療APP 可供IOS 和安卓用戶選擇[4]。基于上述背景,本團隊決定開發一款移動醫療APP對血管外科患者的臨床資料和長期隨訪進行管理,并命名為血脈相連。

1 資料與方法

1.1 血脈相連軟件系統設計

1.1.1 設計開發環境

以主流JAVA/J2EE 開發工具、采用基于BS 模式的多層架構體系,使用對象/組件開發、HTML5 技術等,使得系統開發具有一定先進性、前瞻性,充分考慮今后縱橫向擴展能力。

1.1.2 設計思想

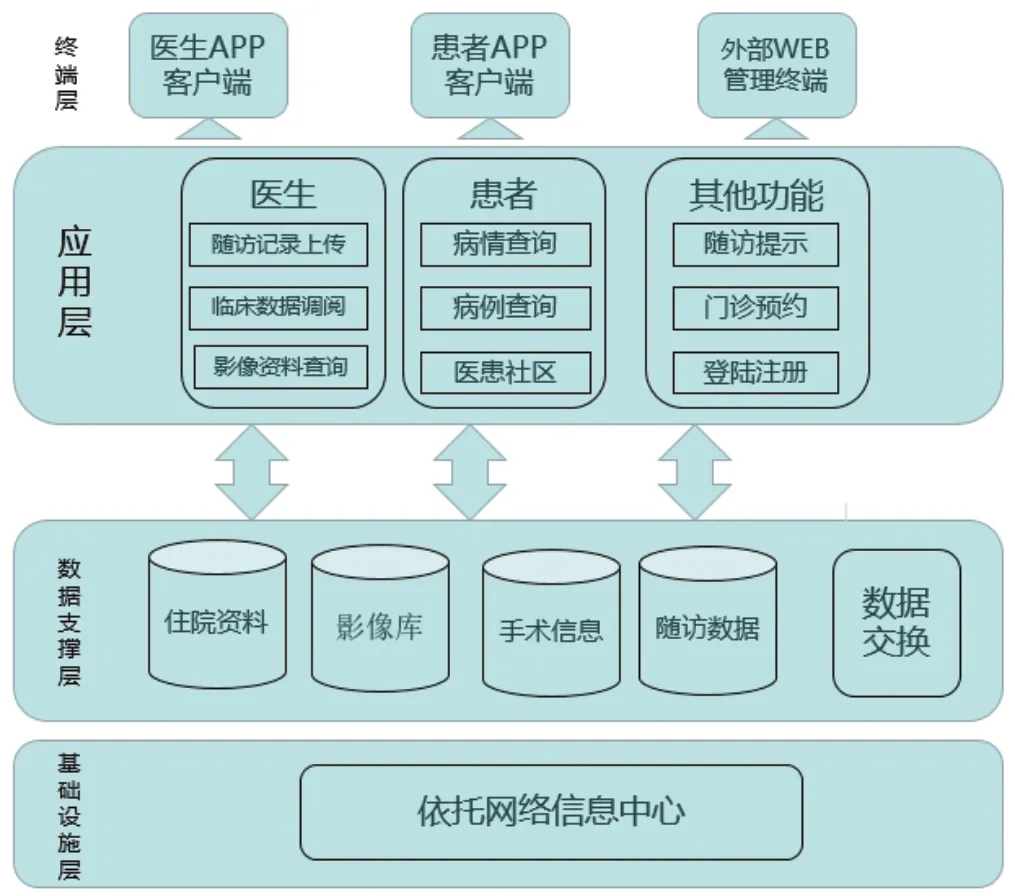

為了降低系統耦合度,增加系統內聚性,在需求發生更改時能在較短的時間內對系統做出修改,并快速投入使用,擬以分層體系架構,層與層之間嚴格按照Web API 進行接口設計,并以之為根據進行詳細設計和開發。分為基礎設施層、數據支撐層、應用層、終端層。詳見圖1。

圖1 技術路線

1.1.3 架構體系設計

系統頂層架構采用分層結構:

(1)基礎設施層:主要指系統運行的基礎環境,包括:數據庫服務器、應用服務器、中間件、操作系統等。本系統項目的基礎運行環境由安徽醫科大學第一附屬醫院的網絡信息中心提供支撐,利用既有設備搭載開發環境,便于系統運行安全管理。

(2)數據支撐層:主要指病情與隨訪信息共享數據庫,提供數據庫管理基本工具,包括住院資料、影像資料、手術資料和隨訪信息等主題數據。后期通過功能拓展,將數據作為核心資產,通過大數據、分析挖掘信息潛在價值,為患者和醫生提供各類信息價值服務,提升系統的運營效率。

(3)應用層:主要指提供醫生與患者使用的功能應用,包括隨訪記錄上傳、臨床數據調閱、影像資料查詢、醫患交流、病情記錄、資料查詢等功能。

(4)終端層:終端層是用戶體驗和用戶交互界面 UI。包括醫生用APP 終端、患者用 APP 終端以及管理用WEB 終端。

1.1.4 應用數據采集輸出

開發接口通過數據提供接口將設備的數據采集到數據庫中。接口部分采用 Web API 來實現對核心數據和硬件采集數據的采集和輸出功能,并通過用戶權限加以控制。接口同樣采用 Web API 的方式來實現對數據的輸出,主要將應用系統中的沉淀下來的基礎數據通過接口方式輸出到終端上面。

1.1.5 服務器部署

系統在安徽醫科大學第一附屬醫院網絡信息中心內部署,前期采用傳統服務器模式,優勢如下:

(1)網絡信息中心維護成本比較低,省去我們對服務器和網絡的維護與信息安全管理的工作量;

(2)依托網絡信息中心較強的可擴展性,在初期可以采用相對較少的服務器。隨著規模增大,我們可以通過增值購買云服務的方式,可以省去更新換代的成本,對服務器實現平滑升級。

1.2 血脈相連軟件功能介紹

1.2.1 WEB 終端

主界面將按血管外科具體疾病分為若干個模塊并顯示患者姓名一覽表,點擊進入每一具體患者資料庫,內容包括:(1)本機構住院資料,即精簡版“出院小結”,采用下拉式表格錄入,記錄個人信息及關鍵病史、體格檢查、輔助檢查信息,記錄重要治療信息。目前需要醫生采用人工輸入,后期爭取對接醫院HIS 系統,自動生成指定項目。(2)關鍵影像學資料,主要包括術前及術后影像學資料(如CT、MRI、超聲等)。通過PACS 系統在科室進行下載,進而轉存至數據庫中。為節省空間,可以保存主要圖像(如CTA 三維合成圖像等)。(3)術中資料:雜交手術室的圖像采集系統自動記錄術中視頻影像后,通過刻錄光碟再轉存至數據庫。后期爭取和手術室圖像采集系統對接,直接保存數據。為節省空間,進行關鍵步驟剪接或截圖,在軟件中加入GIF 動圖功能,方便短視頻瀏覽。(4)隨訪期間,如患者在本機構再次就診,其臨床資料按照上述方法補充進數據庫,建立隨訪期間的下拉式病歷表,由相關醫生錄入。影像學資料參照前述方法上傳至數據庫。外院就診資料由管理員決定是否補充進數據庫。其它輔助功能模塊包括:(1)隨訪提醒功能模塊,按照設定時間通過本軟件提醒主管醫生及患者;(2)網絡問診及回復模塊;(3)科普模塊;(4)按照給定條件進行搜索、查詢、分類、導出及統計等功能。

1.2.2 醫生終端

醫生通過智能手機掃描二維碼或直接下載的方式安裝本軟件,同時規定不同醫生的權限。最高層級管理員負責數據庫的整體維護,可以錄入/上傳、修改、調閱、下載及刪除數據庫中資料;普通醫生有通過服務器或個人移動終端上傳資料及調閱資料的權限,但不能對數據庫中資料進行修改和刪除。醫生可以在咨詢列表里對患者提問的問題進行回復,并且在我的隨訪欄中選擇患者進行定期隨訪。

1.2.3 患者終端

每例血管外科患者出院后,均建議其本人或直系親屬通過智能手機掃描二維碼或直接下載的方式安裝本軟件。安裝完成后軟件將顯示隱私條款,履行告知義務。采用患者實名注冊登錄+頭像上傳,保證患者盡量不失訪。患者可以通過個人登錄,調閱個人資料(包括電子版出院小結、影像資料、術中視頻等)。在醫生咨詢欄里可以選擇自己的主治醫生并進行提問,同時可以上傳相關圖片,我的隨訪欄中對醫生設置的隨訪進行回應。診療過程中,患者如果有重要資料(如手機拍攝照片)需要異地上傳,則須通過管理員批準,決定是否將相關資料納入數據庫。科普宣傳欄中可以看見醫生上傳的血管外科相關疾病的科普文章。

1.3 血脈相連早期應用評估

1.3.1 一般資料

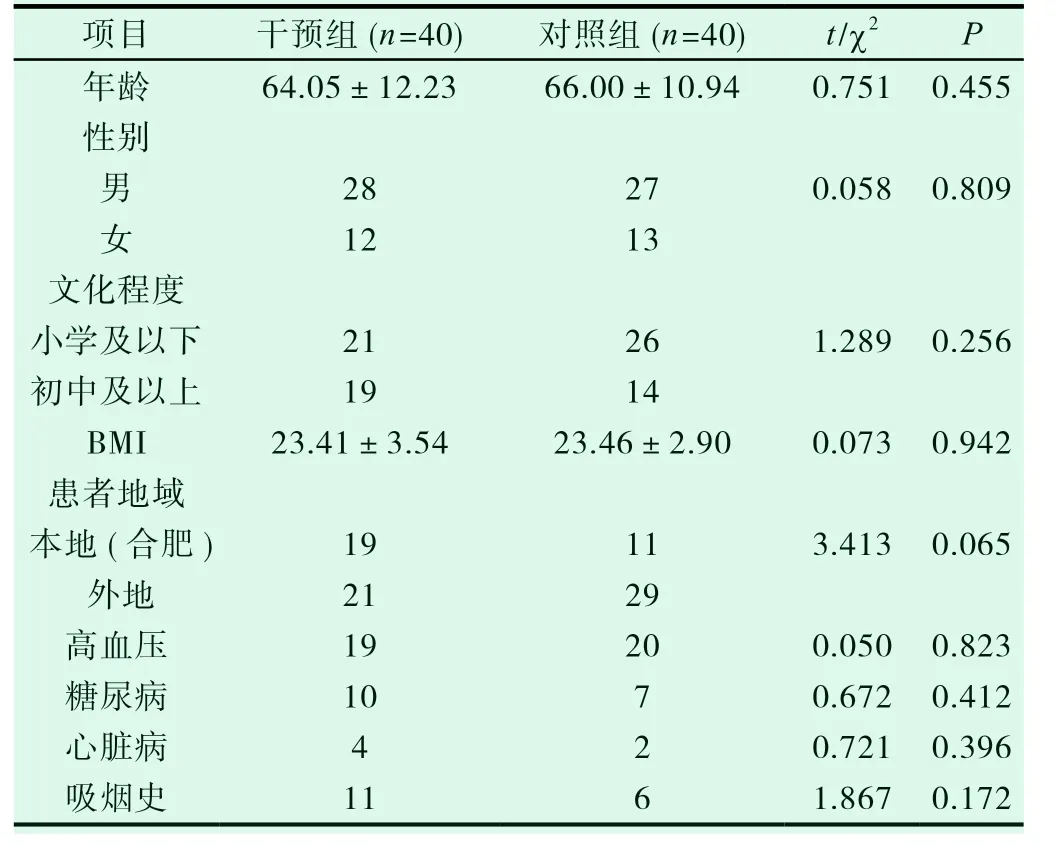

選取2019 年7 月至2020 年7 月在安徽醫科大學第一附屬醫院血管外科行介入治療的患者80 例參與研究,采用隨機抽樣法分為干預組與對照組各40 例。納入標準:①在雜交手術室行介入治療的患者;②患者本人或直系親屬思維正常,有一定能力使用血脈相連APP;③自愿參加本研究,并簽署知情同意書。排除標準:①有精神障礙的患者;②合并惡性腫瘤或其他重大疾病的患者。兩組患者一般資料比較的差異無統計學意義,具有可比性(P>0.05)。詳見表1。

1.3.2 干預方法

干預組在出院前由團隊指導患者或直系親屬安裝血脈相連APP 患者端,并對上述各項功能進行介紹,出院后團隊通過分工將患者本次期間住院的簡化版出院小結、檢驗資料、影像資料、介入手術視頻上傳到服務器端。通過血脈相連的隨訪功能每隔兩周對患者進行隨訪,了解患者的恢復及用藥情況,并給出相應指導。醫生端也可以對患者網絡問診進行實時回復。對照組不予以特殊處理。三個月后對兩組患者進行電話隨訪,調查相關指標并記錄數據。

1.3.3 評價指標

臨床資料丟失率 主要分為檢驗資料、影像資料、介入手術視頻三項。未完整保存即記錄為丟失。

焦慮自評量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)[5]由W.K.Zung教授設計,共有20 個評分項目,國內以50 分為臨界值,總得分大于等于50 即認為存在焦慮狀態。

抑郁自評量表(Self-rating Depression Scale,SDS)[6]也由W.K.Zung 教授設計,共有20 個評分項目,國內以53 分為臨界值,總得分大于等于53 即認為存在抑郁狀態。

患者滿意度 分為非常滿意、一般滿意、不滿意三項,比較兩組患者非常滿意與一般滿意的人數總和。

1.3.4 統計分析

應用SPSS 25.0 統計軟件進行數據分析與處理,計數資料以百分數和例數表示,組間比較采用χ2檢驗;計量資料采用 “±s”,組間比較采用t檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

表1 兩組患者一般資料

2 結果

2.1 兩組患者臨床資料丟失率比較

干預組患者使用血脈相連APP 保存臨床資料三個月后,其臨床資料丟失率明顯低于對照組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患者臨床資料丟失率比較

2.2 兩組患者SAS 和SDS 得分比較

使用血脈相連APP 三個月后,干預組患者的SAS 和SDS得分低于對照組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表3。

表3 兩組患者SAS 和SDS 比較

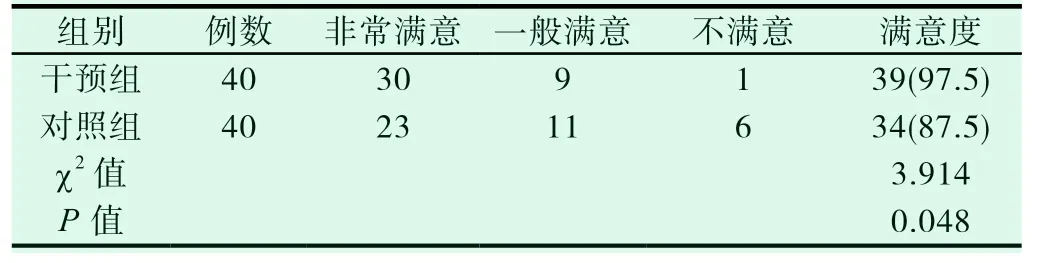

2.3 兩組患者滿意度比較

出院三個月后干預組患者滿意度高于對照組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表4。

表4 兩組患者滿意度比較

3 討論

移動醫療近年來應用十分廣泛,這一概念最早由英國皇家學院生物醫學工程教授Robert 在2005 年最先提出,并定義為用移動通訊和網絡設備為健康提供服務的醫療系統[7]。2011年WHO 提出移動醫療是通過移動電話、電子監護設備等智能設備為醫療服務和公共衛生提供支持[8]。目前移動醫療在糖尿病、慢性阻塞性肺疾病和心血管疾病等慢性疾病的管理中已經取得較好的效果[9-11]。而在血管外科領域,目前尚無明顯進展。血脈相連的開發與應用是移動醫療在血管外科領域的一次探索,嘗試解決傳統醫療模式未能解決的一些難題:(1)未能解決影像資料及介入手術視頻的保存問題;(2)患者無法隨時隨地調閱自己的病歷資料,不方便在其它醫療機構就診及為其提供參考;(3)患者出院后不能及時有效地與醫生交流病情進展;(4)尚無為血管外科疾病長期隨訪而設計的移動醫療APP。

傳統的塑料膠片具有信息量小、成本高、難以長期保存和攜帶、容易丟失和變質等特點,并且被丟棄后污染環境[12]。現在已有較多醫療中心開始推出云膠片系統,如湖州市第三人民醫院已于2018 年全面實施云膠片,患者可以通過智能手機閱覽圖像及診斷報告,實現了影像資料的即時查看,也降低了就診費用,減少了對環境的污染[12-13]。而對于血管外科疾病的患者來說,同一次入院大多需要多次影像學檢查,如彩超、MRI 和CTA 等。通過血脈相連APP 可以將住院期間不同的影像學資料一并上傳并保存,便于出院后調閱。本研究也表明出院三個月后干預組的影像資料丟失率顯著低于用傳統方式保存的對照組。

血管外科的疾病多為慢性疾病,如下肢動脈硬化閉塞癥和深靜脈血栓等,患者常合并高血壓、糖尿病等基礎疾病,長期的治療對患者帶來較大的心理和經濟負擔,易產生焦慮、抑郁等負面情緒。多項研究表明長期有效的隨防及即時的網絡問診可以改善一些慢性病患者焦慮抑郁的負面情緒,如張文卿等[14]的研究專門為PCI 術后的患者開發的移動醫療APP-同心管家,分為觀察組和對照組,各44 例PCI 術后的患者。通過對觀察組給予基于同心管家APP 的延續性護理干預后發現,出院第6 個月末觀察組SAS 和SDS 得分均顯著低于對照組(P<0.05)。本研究通過對干預組患者進行定期隨訪和醫患實時交流,出院后三個月同樣觀察到與對照組相比SAS 和SDS 得分顯著降低(P<0.05),并且提高了患者的滿意度。

本研究也有幾點不足之處:第一,血脈相連應用于臨床的時間較短,納入的樣本量較小,未能以某一類疾病的患者為研究對象進行研究;第二,本研究為單中心研究,有一定局限性,后期將在多個血管中心進行長期隨訪;第三,患者出院后相應資料仍需醫生手動錄入,工作量較大,后期爭取與醫院HIS 系統進行對接在APP 上自動生成相關資料。

4 結論

本研究表明通過使用血脈相連APP,可以降低患者臨床資料丟失率,方便隨時調閱,同時改善患者焦慮抑郁情緒和提高就醫滿意度。后期仍需大樣本、多中心的研究來進一步論證。