《中醫內科學》脾胃病用藥特點分析

張旭

(湖北中醫藥大學,湖北 武漢 430065)

0 引言

《中醫內科學》通過臟腑分類法將除傷寒與溫病以外的外傷、內感疾病分為肺系病證、心系病證、腦系病證、脾胃系病證、肝膽系病證、腎系病證、氣血津液病證、肢體經絡病證,將胃痛、吐酸、嘈雜、痞滿、嘔吐、反胃、噎嗝、呃逆、腹痛、泄瀉、痢疾、便秘歸為脾胃病[1]。本文通過對脾胃病用藥規律進行分析探討,以供臨床運用借鑒。

1 資料與方法

選取中醫內科學疾病各證型的代表方,參照書中附錄中醫內科常用方劑中的組成錄入方劑的藥物組成。根據《中藥學》[2]、《藥典》[3]對藥物名稱進行統一,如“橘皮”統一 為“陳皮”,“生甘草”、“炙甘草”統一為甘草,剔除不能查找到具體功效或性味歸經的中藥如荷葉蒂、杵頭糠、冰糖、粳米。將最終篩選統一后的藥物的性味、歸經、頻數建立數據庫,運用Excel 2010 對藥物進行統計分析。

2 結果

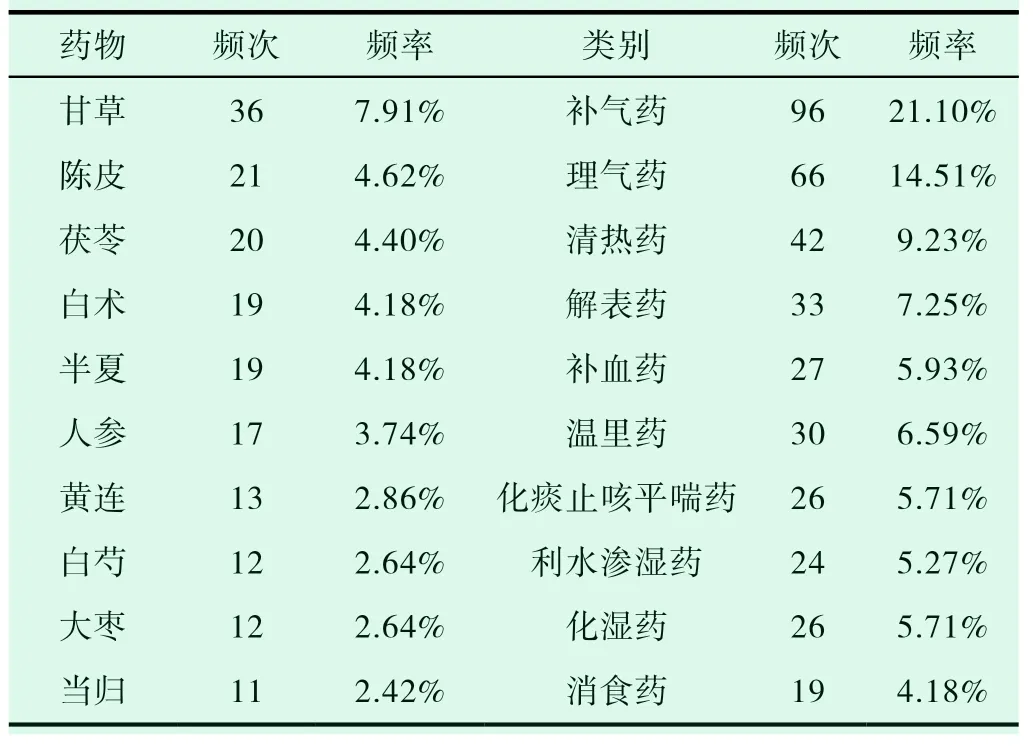

2.1 單味藥及同類藥物使用頻次、頻率分析

數據庫共方劑64 首,中藥109 味。藥物使用總頻數455,分別對單味藥及同類藥物根據使用頻數及頻率進行統計。單味藥使用頻率前十的依次為甘草、陳皮、茯苓、白術、半夏、人參、黃連、白芍、大棗、當歸,詳見表1。將藥物根據中藥學各章節進行分類匯總,使用頻率從高到低分別為補氣藥、理氣藥、清熱藥、解表藥、補血藥、溫里藥、化痰止咳平喘藥、利水滲濕藥、化濕藥、消食藥、補陰藥、活血化瘀藥、瀉下藥、收澀藥、驅蟲藥、止血藥、安神藥、補陽藥、殺蟲藥,前十使用頻率見表1。

表1 單味藥及同類藥物使用頻數、頻率統計

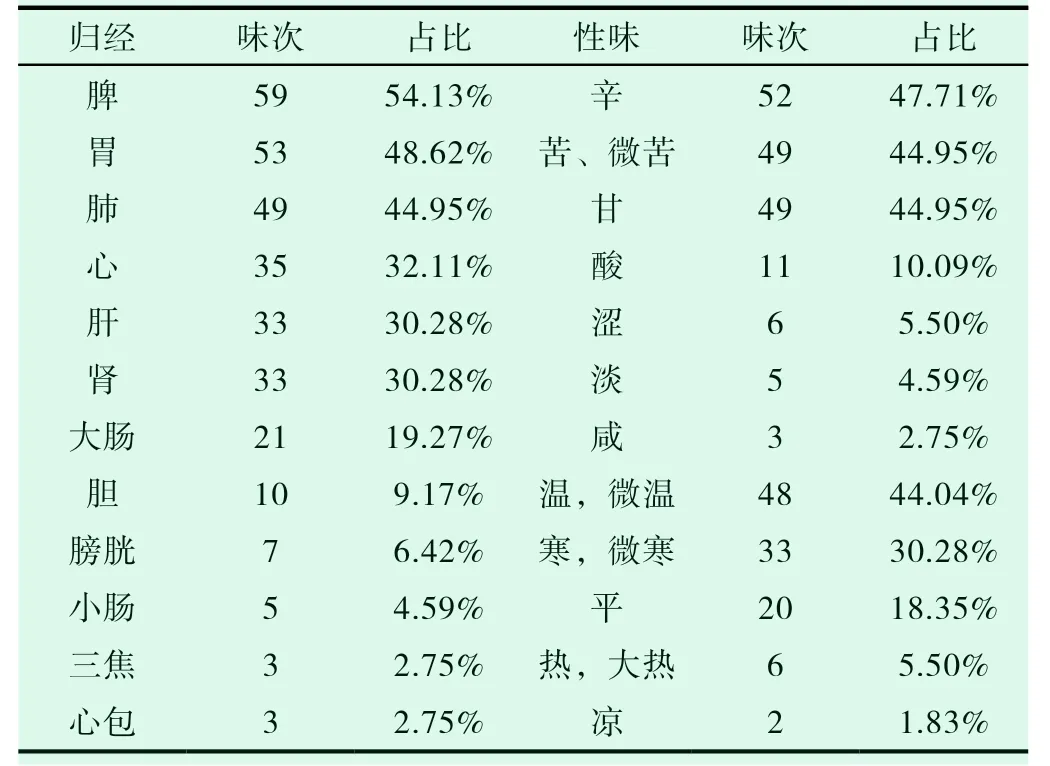

2.2 藥物性味、歸經統計。

將數據庫共109 味中藥對其性味、歸經進行統計得到藥物歸脾經最多,味辛、苦、甘,性寒、溫為主。因多數藥物歸屬多經,五味也有多味,故歸經、五味的各自占比總和均大于1。

表2 藥物歸經、性味統計

3 討論

3.1 脾胃病病機以氣虛為根本

脾胃位居中焦,主納運水谷,主統血,脾氣宜升,胃氣主降,納運協調,升降相宜,共同維持人體氣機平衡。對《中醫內科學》脾胃系疾病病因病機進行總結,不外乎外邪侵犯(寒、熱、暑、濕、疫毒)、飲食不當、體虛(氣虛、血虛、陰虛、陽虛)、情志失調、勞倦等導致使脾胃功能失常,導致疾病發生。書中該章節共包含12 個疾病,證型分為58 個,單從證型來分很難區分虛實,這是因為部分證型如瘀血停滯型胃痛、痰濕中阻型痞滿、氣機郁滯型呃逆、飲食積滯型腹痛、寒濕內盛型腹瀉等涉及瘀血、火、痰、濕、氣滯、寒凝、食積,它們既可作為致病因素,也可作為病理產物,正如氣虛運血無力可導致血瘀,氣虛水飲代謝失常則可生濕、成痰,氣虛運行不暢可導致氣滯,氣虛運化食谷失職可導致食積,氣虛溫煦不足可導致寒凝。脾胃系疾病中所補氣藥雖只用到甘草、白術、人參、大棗、黃芪、飴糖、扁豆、山藥8 味藥,但使用頻率卻是最高。綜上認為脾胃病仍以氣虛為根本。“百病皆由脾胃衰而生”,在治療其他臟腑疾病時也應顧護脾胃,酌情配伍補脾氣藥物。

3.2 脾胃病治療以六君子湯為基礎方

從表1 代表方中的單味藥物使用頻次進行統計,前六味正好組成六君子湯,半夏、陳皮、人參、茯苓、白術、甘草六味藥使用總頻率達到了29.01%,可以看出脾胃病治療以六君子湯為基礎方。方中陳皮可理氣健脾,燥濕化痰,半夏可燥濕化痰,人參補益脾氣;白術補氣健脾,燥濕利水;茯苓利水滲濕,健脾;甘草補脾益氣,調和諸藥;此方以補脾益氣為主,同時兼顧健脾理氣,燥濕化痰,利水滲濕。“見肝之病,知肝傳脾,當先實脾”,體現了中醫既病防變的治未病的思想。脾胃病以氣虛為根本,氣虛進一步加重,最容易出現的是痰濕內生,同時氣虛也可導致氣機郁滯,六君子湯在脾胃病治療中也體現治未病的思想。我們可以在治療脾胃系疾病時,在辨證論治基礎上,明辨標本虛實,應當注重疾病的轉歸變化,靈活運用六君子湯。

3.3 脾胃系疾病用藥歸經與疾病歸經一致

脾胃系疾病歸經仍在脾、胃,表2 的統計結果顯示藥物的歸經與之相一致。馬威等對《中醫內科學》五臟系疾病各個病證代表方的藥物歸經進系統計,結果顯示多數藥物歸經與疾病五臟定位一致[4]。我們可以根據疾病臟腑歸經與藥物歸經的一致性這個規律以辨證論治為組方原則,不同的疾病分別選擇各自歸經的藥物,例如同為止血藥,當便血時我們可選擇歸經膀胱的地榆、槐花等,吐血時選擇歸脾經的炮姜、灶心土,崩漏選用歸肝腎的艾葉等等。

3.4 甘草第一歸經的探討

《中藥學》記載甘草性味甘,平,歸心、肺、脾、胃經,將其第一歸經歸屬心。“五味入胃,各歸所喜,故酸先入肝,苦先入心,甘先入脾,辛先入肺,咸先入腎,久而增氣,物化之常也”,五味入五臟,甘草味甘入脾,應當與脾聯系更為緊密。脾胃病大多藥物歸屬多經,對109 味藥物第一歸經進行統計得到以其中第一歸經歸脾經(33.03%)最多,肺經(22.02%)、肝經(17.43%)、心經(15.60%)、腎經(5.50%)、胃經(3.67%)、膀胱經(1.83%)、大腸經(0.92%)。甘草在脾胃系疾病中使用頻次最高,出現在36 個方劑中,一半以上的方劑都有用到甘草,甘草屬補氣藥,補氣藥在脾胃病中使用頻次最高,藥物第一歸經以脾經為主,而甘草使用頻率最高,第一歸經歸心經。甘草能補脾益氣,清熱解毒,祛痰止咳,緩急止痛,調和諸藥,可用于脾胃虛弱倦怠乏力,心悸氣短,咳嗽痰多,脘腹、四肢攣急疼痛,癰腫瘡毒,緩解藥物毒性、烈性[2],而認為甘草歸心經,是因為甘草能補益心氣,益氣復脈,可應用于心氣不足,心悸氣短,脈結代,如炙甘草湯等方劑。關于甘草的歸經,首次記載于元代的《湯液本草》“入足厥陰、太陰、少陰經”,古代醫家認為甘草歸脾經為最多[5]。曹玉潔等[6]通過從古今9 萬余首方劑中篩選出使用甘草的方劑共26185首,對與甘草配伍藥物頻率比較,人參、茯苓、芍藥、白術等補氣健脾的藥物仍排在靠前,而與肉桂、地黃等配伍使用桂枝甘草湯、炙甘草湯主要以溫通心陽、補益心氣的使用則相對靠后。因此筆者認為甘草五味、功效及其與其他藥物配伍使用來看,甘草第一歸經歸脾經更為恰當。