基于自制學具的初中科學探究式教學探索

周新平

(浙江省江山城南中學,浙江江山 324104)

心理學研究表明:如果我們對環境是熟悉的,就會產生一種親切感,同樣的,學生做實驗用的材料是生活中常見的物品,就會產生一種親切感,這樣可以提升興趣,對理解知識就會帶來很大的便利,就可以在自制學具過程中體會到快樂,對挖掘資源、培養思維能力、探究能力會有較大的幫助,做到“知行合一,學以致用”。

1 學生利用學具進行科學探究的必要性

現實中,僅靠學校實驗器材,很難滿足學生的需求,抑制了學生的個性與特長發展,自制學具就顯得很有必要。此外,新一輪課程改革的總趨勢是由知識立意轉向能力立意,注重培養學生動手實驗解決實際問題的能力,這在近幾年的中考中也體現得比較充分,無論是應用、探究,還是運用規律來解決現實問題,自制學具已經成為科學學習中必不可少的一部分。所以指導學生進行自制學具就顯得必要。

以下以《水的浮力》教學片段為例做簡要說明。

1.1 傳統教學方法

(1)教學程序:要求學生觀察手按礦泉水瓶—歸納結果,學生觀察。

總結得出:礦泉水瓶在水中受到浮力,且浮力的方向向上。

(2)簡析:學生通過看教師的演示和短暫的現象,可以得到結論,那如何讓學生認識浮力產生的原因,掌握和理解浮力的大小與排開液體多少的關系呢?

1.2 學生自制學具的探究式教學

(1)教學程序。

要求學生:制作學具—分析討論—動手操作—歸納結果。

學生用礦泉水瓶制作如圖1 所示的浮力感受器,用手按乒乓球,用鉛筆畫出礦泉水瓶中水上升的多少與乒乓球浸入水中多少的關系,同樣可制作圖2 中浮力產生原因的解釋器,通過下面的一次性杯子中有無水(上面容器一直有水),可以顯示浮力的產生是由于物體受到液體上下壓力存在差值(見圖2)。

圖1 浮力感受器

圖2 浮力原因解釋器

(2)評析。

礦泉水瓶和乒乓球的組合,看似簡單,但可以突出現象,幫助學生理解浮力與排開液體多少的量上關系。這樣處理,不僅達到教學效果,而且浮力產生的原因也迎刃而解。

該案例中,學生能夠主動參與到實驗中。實驗容易完成,激發了興趣,思維能力也得到了很好的鍛煉,彌補了學校實驗室器材的不足。

2 自制學具在學生學習科學過程中的作用

筆者在近兩年浙教版新教材的教學實踐中,通過對實踐及調查學生的自制學具有效性進行研究,發現它有如下作用。

2.1 可以激發學生學習科學的興趣

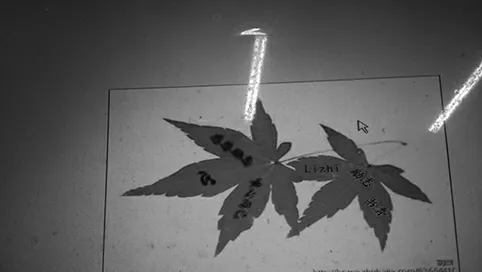

如對新進初中的學生布置制作學具,制作一份精美的書簽、一個筆筒、放大儀器、溫度計等(見圖3、圖4)通過各類小制作,讓學生提前接觸將要學習的科學知識,也為以后的課堂教學提供素材。激發他們學習科學的興趣,實踐證明這種方法非常有效。

圖3 書簽

圖4 筆筒

2.2 制作學具,拉近了學生與社會生活的距離

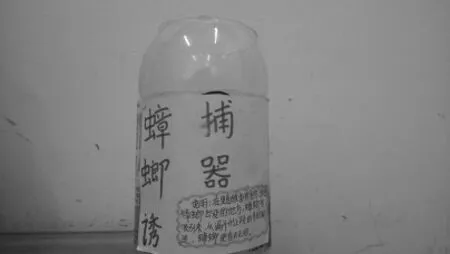

新課程標準中指出:“科學源于生活應用于生活。”利用學生在生活中積累的經驗。如利用日常器具(如礦泉水瓶、吸管、紙盒等)做實驗,學生利用飲料瓶和香味食物等器材,制作一個蟑螂捕食器(見圖5),真得讓飲料瓶“活”起來。使生命活動調節的學習“活”起來,學具取材于學生的實際生活中。不僅可以提升學生的環保理念,還可以讓學生真正理解科學確實來自生活等優點。

圖5

2.3 制作學具,提高了學生的動手操作能力

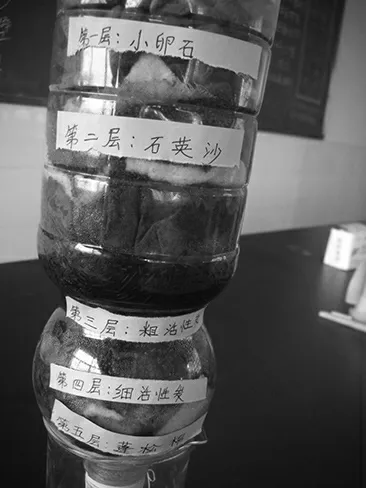

學具的制作,使學生主動參與了實踐過程,很顯然會提高他們的實驗與動手能力,在整個過程中還會促使他們主動了解器材的操作要領。例如,過濾器的設計和制作(教參建議:把重點放在實驗操作的過程中,結合生活經驗,學習沉淀、過濾的原理)。對照學校的實驗裝置(見圖6),通過對比,使對比評價能力可以提升,會對規定器材的使用更加熟悉。

圖6 簡易過濾器

2.4 制作學具,可以更好地提升思維能力

《義務教育教科書科學教學參考書》指出,“教學時,要遵循學生的認知規律,重視學生獲取知識的思維過程”。這里強調了思維能力的培養。筆者在《電動機》一課教學中,直流電動機的組裝從磁鐵到線圈,從線圈到換向器,再轉化整個電路的連接,讓學生動手操作設計,對于降低難度有很好地幫助,整個過程的完成很好地鍛煉了學生的思維能力(見圖7)。

圖7 組裝電動機

2.5 制作學具,提升了學生對科學知識的理解

著名教育家G·波利亞,有句名言:“發現問題比解決問題更重要。”也就是說,自己探索發現理解更深刻,自制學具便是解決從抽象到具體的很好的辦法。如電路的連接是一個重要的基礎知識,也是一個難點,特別是女學生更感到難以理解。筆者就在課前布置自制手電筒,或者說怎樣讓小燈泡亮起來,然后利用他們連接好的電路,分析電流怎樣流動來認識連接方法,從簡單到復雜,從而加深對知識的理解(見圖8)。

圖8 自制手電

3 基于自制學具的初中科學探究式教學實施

自制學具如何能更好地發揮它的作用除了時間和精力,還需要把握以下3 個細節。

3.1 重視教師在制作學具過程中的指導作用

自制學具并非是不要教師的指導。當學生在設計上、方法上、安全上感到困難時還是要進行指導。如“自制小噴泉”實驗。怎樣使它噴得更遠、更安全?失敗了,原因是什么?怎樣加深對原理的理解?加以指導就會減少盲目性,增加有效性,對(流體流速越大壓強越小)理解會更為深刻(見圖9)。

圖9 自制小噴泉

3.2 把握好學生制作學具的時機

如何讓學生感受到自制學具是一種需要,是提高有效性的關鍵。

簡析:如課本中的蒸餾實驗。在講解實驗前,讓學生自己去做,實驗器材多,操作起來不方便,讓他們感受到需要簡化,提醒他們參觀農村里的釀酒過程,激發他們的興趣,讓他們有自制的欲望,以發揮他們的創造力和想象力。

3.3 學具的制作要別具匠心

考慮學生的年齡特點,有利于學生對事物的觀察和對知識的理解體驗。

(1)制作學具,透過現象揭示其本質。

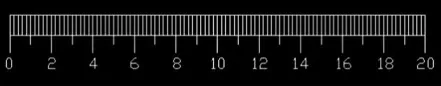

在以往實驗教學中,實驗器材都是教師直接提供的。讓學生自己制作學具,不僅可以豐富學生對事物外觀的觀察,而且有利于培養學生的實踐能力。如學習長度測量時,筆者就讓學生自制一把 “20 cm長,最小刻度為0.2 cm”的刻度尺。制作過程如下:步驟①在硬紙上畫一個長20 cm,寬1 cm 的長方形,如圖10 所示。

圖10 步驟1

步驟②從長方形的左邊量起,每隔2 cm,畫一條豎線,如圖11 所示。

圖11 步驟2

步驟③將每一格進行10 等分,每等份長度等于0.2 cm,寫上長度,如圖12 所示。

圖12 步驟3

當學生自制過刻度尺以后,對刻度尺的量程和最小刻度就有了較為深刻的感性認識,知道記錄讀數時,為什么是記錄到最小刻度的下一位?也為“量筒、溫度計、托盤天平、測力計、電流表”等儀器的使用,做好了知識儲備。

(2)提供多樣選擇,增加實踐的空間。

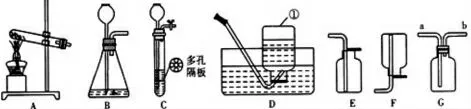

在自制學具相對熟練了以后,可以改變方式,讓學生選擇儀器或裝置,組成較為復雜的實驗裝置,完成某種探究活動,真正做到學以致用,活學活用。例如,給學生如圖13 所示的氣體發生裝置和收集裝置,請學生回答以下問題,并完成有關的科學實驗活動。

圖13 氣體發生裝置和收集裝置

①實驗室利用C、E 組合,可以制取______氣體;寫出所制取氣體的反應方程式______;裝置C與裝置B 相比,有何優點______?。

②G 裝置具有廣泛的用途:

A 集氣:收集某種氣體,若需要利用裝置G 由a端進入,則可推測該氣體具有什么性質?。

B 如要收集較為純凈的氧氣,可以先將裝置G灌滿水,再將氣體由______(填“a”或“b”)端進入?

C 儲氣:若要將儲存在G 中的氧氣排出,水應從___(填“a”或“b”)端進入?

D 氣體或液體到底從a 端進還是從b 端進,與瓶中的的氣體或液體的______(填“密度”或“溫度”)有關。

愛因斯坦說過:“結論幾乎總是以完成的形式出現在讀者面前,讀者體會不到探索和發現的喜悅,感覺不到思想形成的生動過程,也很難達到清楚地理解全部情況。”所以教師要首先“動起來”,引領學生“知行合一,學以致用”讓學生從制作中體驗到探究的樂趣,在探究中提升創新能力,從而提高學生科學素養。