基于隱性逃課探討中醫院校“食品毒理學”的教學效果

張志剛 田敏敏 史傳道 劉龍珠 齊寶寧 周 晶 李 娟

陜西中醫藥大學公共衛生學院,陜西咸陽 712046

“隱性逃課”是相對于“顯性逃課”而言的,學生在課堂上從事與教學無關的事情如玩手機、發呆、看其他書籍等,嚴重影響課堂教學效果[1-6]。食品衛生與營養學專業屬于公共衛生與預防醫學的二級學科[7],陜西中醫藥大學(以下簡稱“我校”)于2016 年開設,為了解我校學生隱性逃課對“食品毒理學”教學的影響,本研究做了調查分析,報道如下:

1 對象與方法

1.1 研究對象

2019 年5 月6 日采用整群抽樣法選擇我校2016 級食品衛生與營養學專業50 名本科生作為研究對象,實際調查49 名(1 名學生缺勤)。

1.2 方法

1.2.1 隱性逃課評價 定性評價:若隱性逃課時間≥5 min判定為發生,反之為未發生。定量評價:采用大學生隱性逃課量表[8],分學業認知、學習習慣、自我調整、課堂認知和學習環境5 個因子,共28 個項目,每個項目用5 級計分,由“1”到“5”表示符合程度由低到高,評分越高表示隱性逃課程度越嚴重。

1.2.2 教學效果評價 通過成績評定和績點進行評價。成績評定:優秀90~100 分、良好80~<90 分、中等70~<80 分、及格60~<70 分和不及格<60 分。根據《陜西中醫藥大學學分制學籍管理條例》[9]計算績點:95~100 分為4.0,90~<95 分為3.6,85~<90 分為3.3,80~<85 分為3.0,75~<80 分為2.5,70~<75 分為2.0,65~<70 分為1.5,60~<65 分為1.0,<60 分為0.0。

1.3 統計學方法

采用SPSS 17.0 統計軟件對數據進行分析,計量資料符合正態分布用均數±標準差()表示,采用t檢驗或方差分析,不符合正態分布用中位數(四分位間距)[M(P25,P75)]表示,采用秩和檢驗。計數資料以例數和百分率表示,采用χ2檢驗。以P < 0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況

本研究共發放問卷49 份,收回49 份,回收率為100%;隱性逃課信度評價Cronbach’s α 系數為0.643。

2.2 隱性逃課發生情況

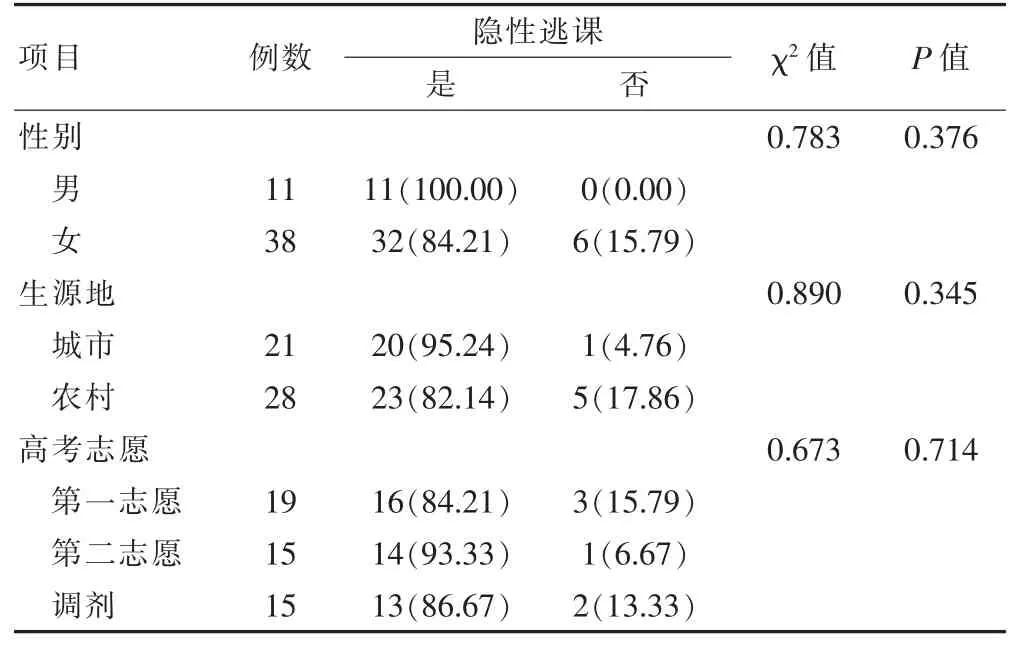

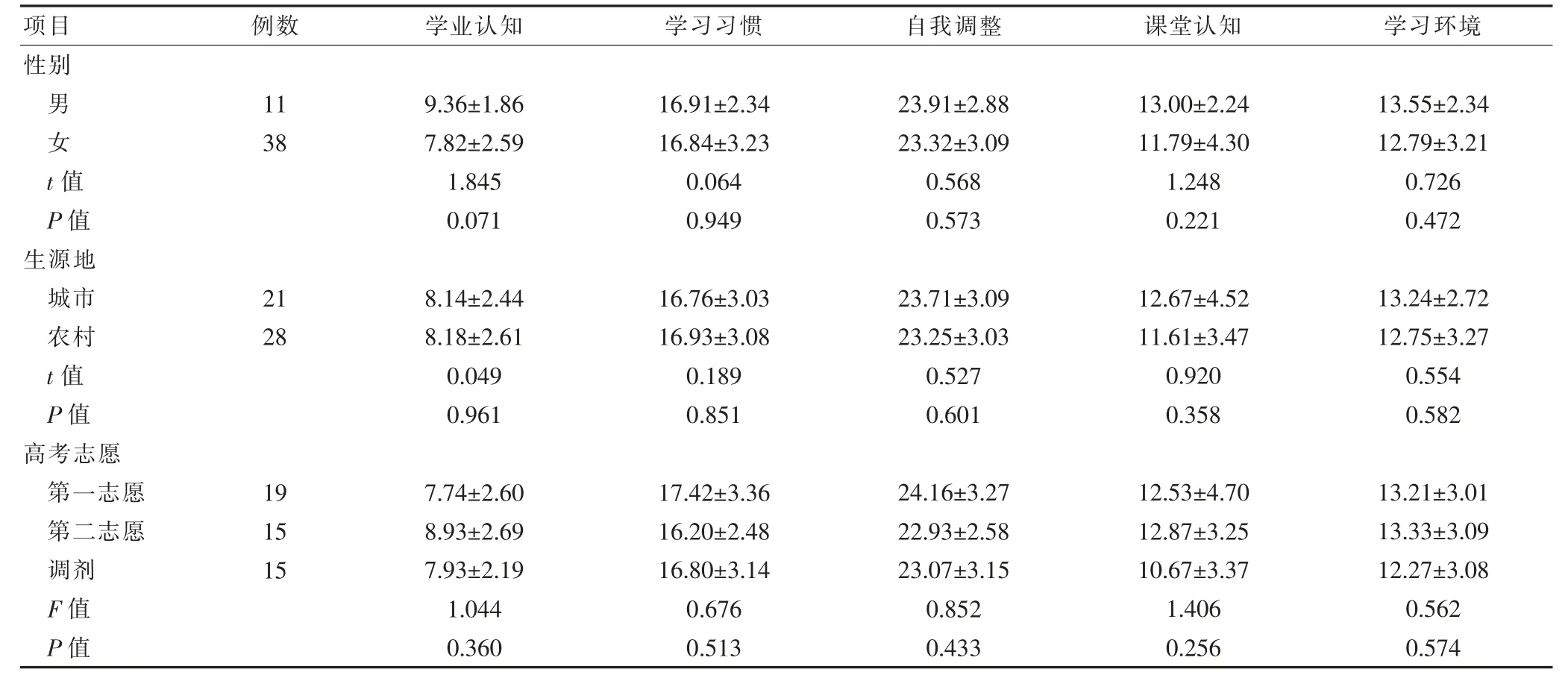

學生隱性逃課發生率為87.76%,不同性別、生源地和高考志愿的隱性逃課發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。隱性逃課因子中學業認知、學習習慣、自我調整、課堂認知和學習環境評分分別為(8.16±2.51)、(16.86±3.03)、(23.45±3.03)、(12.06±3.94)、(12.96±3.03)分,不同性別、生源地和高考志愿的隱性逃課各因子評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表1 學生隱性逃課發生情況[例(%)]

表2 學生隱性逃課各因子評分情況(分,)

表2 學生隱性逃課各因子評分情況(分,)

2.3 隱性逃課對“食品毒理學”教學效果的影響

2.3.1 隱性逃課對“食品毒理學”成績評定的影響 非隱性逃課學生“食品毒理學”考試成績良好及以上比例(66.67%)高于隱性逃課學生(30.24%),但是否發生隱性逃課對成績評定等級分布差異無統計學意義(P >0.05)。見表3。

2.3.2 隱性逃課對“食品毒理學”績點的影響及相關性分析 “食品毒理學”考試績點為2.00(1.50,3.00),其中隱性逃課和非隱性逃課學生績點分別為2.00(1.50,3.00)和3.00(1.38,3.15),是否發生隱性逃課間績點差異無統計學意義(Z=0.973,P=0.330)。

表3 隱性逃課對考試成績評價等級的影響[例(%)]

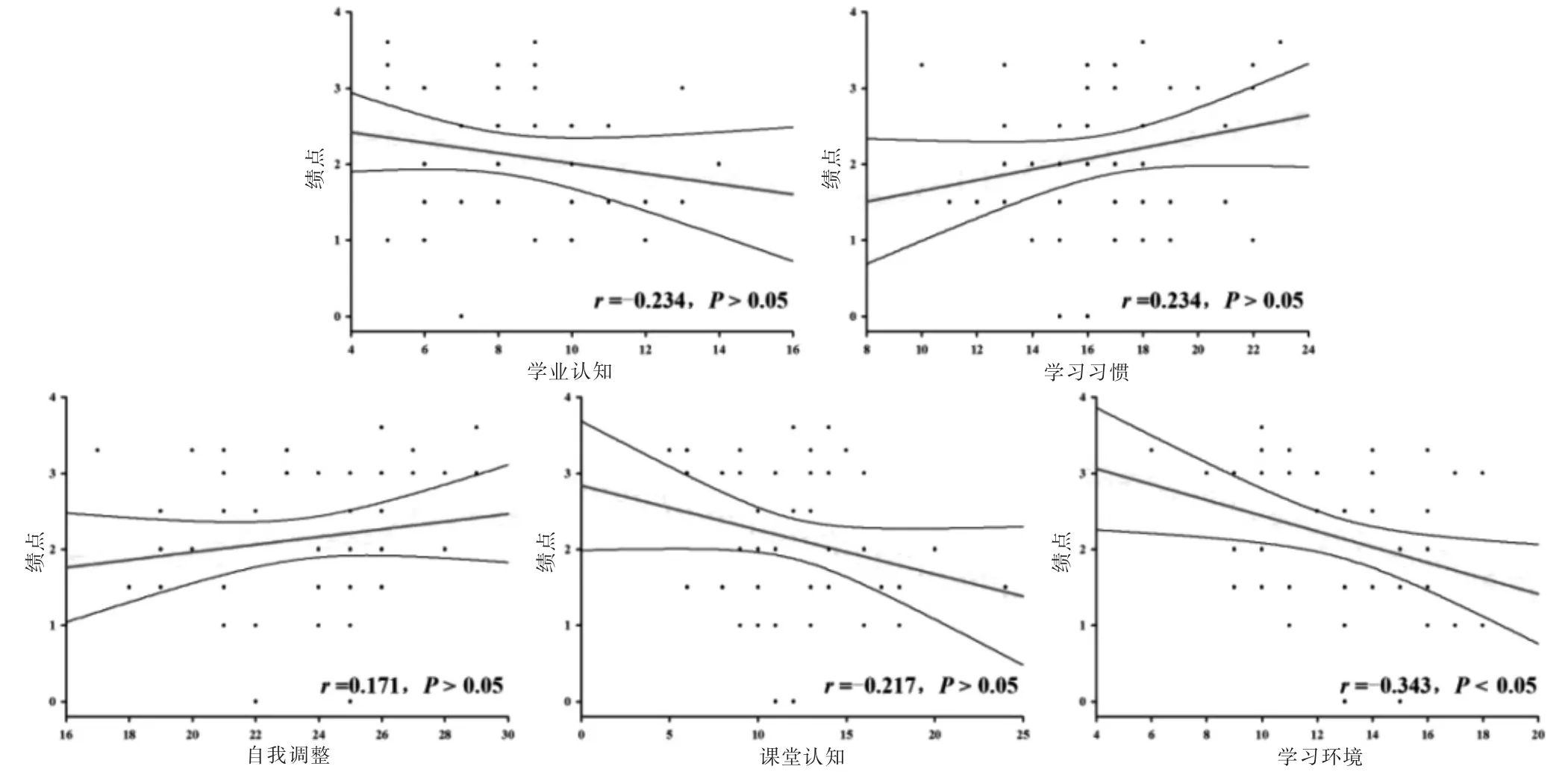

2.3.3 隱性逃課與“食品毒理學”績點的相關性分析隱性逃課因子中學習環境與績點呈負相關(r=-0.343,P=0.019)。見圖1。

圖1 隱性逃課各因子與績點的相關性分析

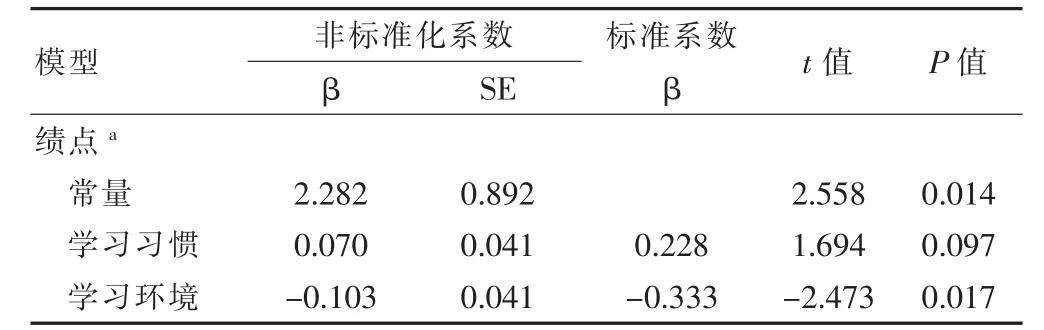

2.3.4 隱性逃課各因子對“食品毒理學”績點影響的多元回歸分析 以績點為因變量,以學業認知(x1)、學習習 慣(x2)、自我調整(x3)、課堂認知(x4)和學習環境(x5)為自變量進行多元回歸分析,全部自變量共解釋了因變量16.38%的總變異,模型總效應顯著(F=4.506,P=0.016),其中學習習慣和學習環境對績點的作用最大,回歸方程為:=2.282+0.070x2-0.103x5。見表4。

表4 隱性逃課對考試績點影響的多元回歸分析

3 討論

課堂教學是教學工作最主要的方式之一,但部分學生以“隱性逃課”的方式進行著“軟抵制”[10-11]。研究顯示[3,7,12-13],大學生隱性逃課現象普遍存在。本研究發現,我校食品衛生與營養學專業學生隱性逃課發生率為87.76%,低于醫學生隱性逃課水平。這可能與該課程為專業必修課,而必修課隱性逃課好于選修課有關[14-16]。進一步從個體認知和行為的角度測量大學生隱性逃課發現,認知表現相關因子(學業認知、課堂認知),行為表現相關因子(學習習慣、自我調整)以及學習環境評分相對較高,其與“食品毒理學”課程理論性強、涉及學科多、內容廣泛、復雜抽象、知識難理解等有關。另外,不同性別、生源地和高考志愿的隱性逃課發生率和各因子評分比較差異無統計學意義(P >0.05),與馬雅菊[17]報道基本一致,進一步說明隱性逃課現象非常普遍。

“食品毒理學”是利用毒理學的原理和方法,研究食品中有毒有害物質的性質、來源及對健康損害的作用與機制,評價其安全性和預防措施的一門學科,在食品類專業人才的培養中占有重要地位[18-22]。考試成績評價和績點是評估學習成績和評定學習質量的重要指標,能夠較好地反映課堂教學效果。本研究提示,非隱性逃課學生“食品毒理學”考試成績優秀和良好比例、績點均高于隱性逃課學生,可知隱性逃課對教學效果產生一定的影響。

相關分析和多元回歸分析顯示,隱性逃課因子中學習環境與績點存在顯著負相關關系,學習習慣和學習環境對績點的作用最大。其原因表現:教學過程中忽略了學生的主體地位,學生學習的自主性不高[23-24];部分學生自控力差,易受周圍其他同學的影響[10,25]。課堂教學中教師應首先明確學生的學習目的,改善教學方式方法,以案例教學為切入點,活躍課堂氣氛,同時強化課堂提問,讓學生真正地投入到課堂教學中來,提高學生學習的主動性。

綜上可知,我校食品衛生與營養學專業學生隱性逃課對“食品毒理學”教學效果有一定的影響,特別是學習習慣和學習環境的影響較大,應從培養學生良好學習習慣、營造良好學習環境方面減少隱性逃課現象,提高課堂教學效果。