銅精礦屬性鑒別過程中的思考—以某進口銅精礦為例

付 強 于 力 湯集剛 王 輝 賈木欣 王 清 溫利剛

(礦冶科技集團有限公司,北京 100160)

前言

中國是礦業開發大國,也是礦產品消費大國,隨著國內經濟快速持續發展,對礦產資源的需求越來越大,但是由于我國自身資源稟賦較差,加之近年來國內礦業政策的收緊,如地勘資金投入的持續減少,環保準入門檻的抬高,我國把礦業開發的重心逐漸轉向境外,對外依存度越來越高,礦產品的進口量也呈逐年增長趨勢[1]。其中,銅在金屬材料消費中僅次于鋼鐵和鋁,成為國計民生和國防工程乃至高新技術領域中不可缺少的基礎材料和戰略物資,在電氣、電子、機械制造、建筑、國防等領域都具有廣泛的用途,但我國銅資源先天貧乏,每年都需要通過進口大量銅精礦來彌補國內資源的不足,近年來對外依存度高達70%以上[2],2020年中國銅礦砂及其精礦進口數量為2 178.7萬t。

隨著銅精礦進口量的大幅增長,有一些不法供應商采用瞞報、虛報的方式,將一些含銅固廢直接以“銅礦砂”或者“銅精礦”的名義或者摻雜到天然銅礦石、銅精礦的方式進口至國內[3]。這些含銅固廢種類繁多,常見的有銅冶煉渣、銅煙灰、酸泥、含銅電鍍污泥、銅屑及銅廢料等,其物性非常復雜,由于是二次資源,其利用難度往往較天然銅精礦要高很多[4],而且伴生有多種有害物質,一旦非法入關,被當成正常銅精礦進入到冶煉工序,將會嚴重影響生產,同時帶來不可預測的環境風險[5]。此外,伴隨著近年來混礦業務的發展[6],有一些供應商為實現利益最大化,會將不同產地、不同工藝的銅精礦按一定的比例配成達到預期品位的混合銅精礦,也使得銅精礦產品呈現多樣化特點。面對進口量日益增加以及屬性趨于復雜的銅精礦,采購商和海關部門在進行屬性判別時變得更為謹慎。而要進行精準的屬性鑒別,除了要確定銅精礦中的物質組成外,還要追溯產品形成的原始物料是什么、生產工藝是什么、生產目的是什么,搞清楚這些來龍去脈,方能實現對礦產品屬性的精確把控。本次以某進口銅精礦為例,從工藝礦物學的角度對其開展屬性鑒別和探討分析。

1 樣品制備及分析方法

1.1 樣品外觀特征

本次研究對象為中亞某進口銅精礦。樣品為粉末狀,整體呈灰黑色,內部有少許結塊的顆粒;同時可見樣品中零星分布有粗粒的亮黃色“明銅”,也是本次委托方和海關部門關注的焦點,即是否為銅精礦中摻雜的冶煉產物,將關系到該批貨物能否順利通關。

1.2 試樣制備

首先對來樣進行烘干,然后對結塊的顆粒進行碾壓分散,再進行混勻縮分,取一部分用環氧樹脂嵌埋制備砂光片,經過磨拋露出平整光滑的截面,用于開展光學顯微鏡鑒定、BPMA測試以獲取樣品中的物質組成及結構信息;另取部分樣品進行研磨、混勻、縮分等過程制備成有代表性的綜合樣,用于X射線熒光光譜分析及X射線衍射分析。

1.3 實驗方法

1.3.1 BPMA礦物自動測試

1.3.2 X射線衍射分析

試樣研磨成75 μm以下的粉末,填入制樣框中,用載玻片壓平,放入日本Rigakud公司Ultima IV X射線衍射儀的樣品室中,采集樣品的X射線粉晶衍射圖。測試條件:X射線對陰極為Cu靶,工作電壓40 kV,工作電流40 mA,掃描速度15°/min,發散狹縫1°,防散射狹縫2°,掃描角度范圍為5°~70°。

1.3.3 光學顯微鏡鑒定

將磨拋好的環氧樹脂片放置在德國Leica DM2700 M型金相顯微鏡下,調節適中的光源亮度,通過手動控制載物臺,在反射光下對各視域中常見金屬礦物種類及結構特征進行識別,對于未知礦物進行圈定,以備后續在掃描電鏡下進一步鑒定。

1.3.4 X射線熒光光譜分析

稱取 11.00 g 樣品(75 μm),用低壓聚乙烯鑲邊襯底,用粉末壓樣機在 32 MPa 壓力下保壓 30 s,壓制成外徑為40 mm,直徑為32 mm 的圓片,置于干燥器中,備用 Axios4.0 型 X 射線熒光光譜儀(荷蘭帕納科公司)分析其化學成分。實驗條件為:功率4 kW,工作電壓60 kV,工作電流120 mA,銠靶X 光管。

2 實驗結果

2.1 樣品的化學成分

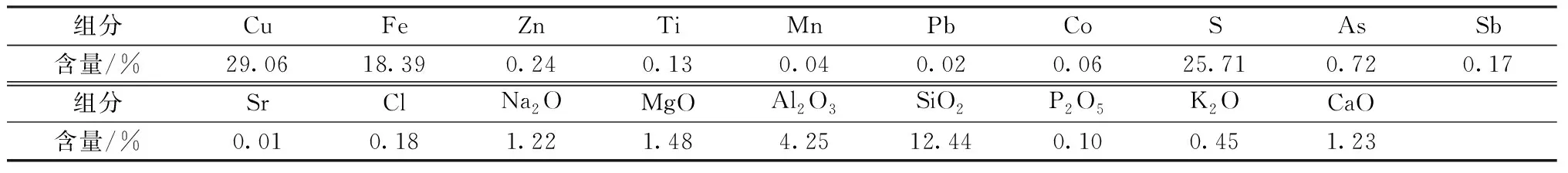

為對精礦化學組成有更全面的了解,進行了X射線熒光光譜分析,結果見表1。

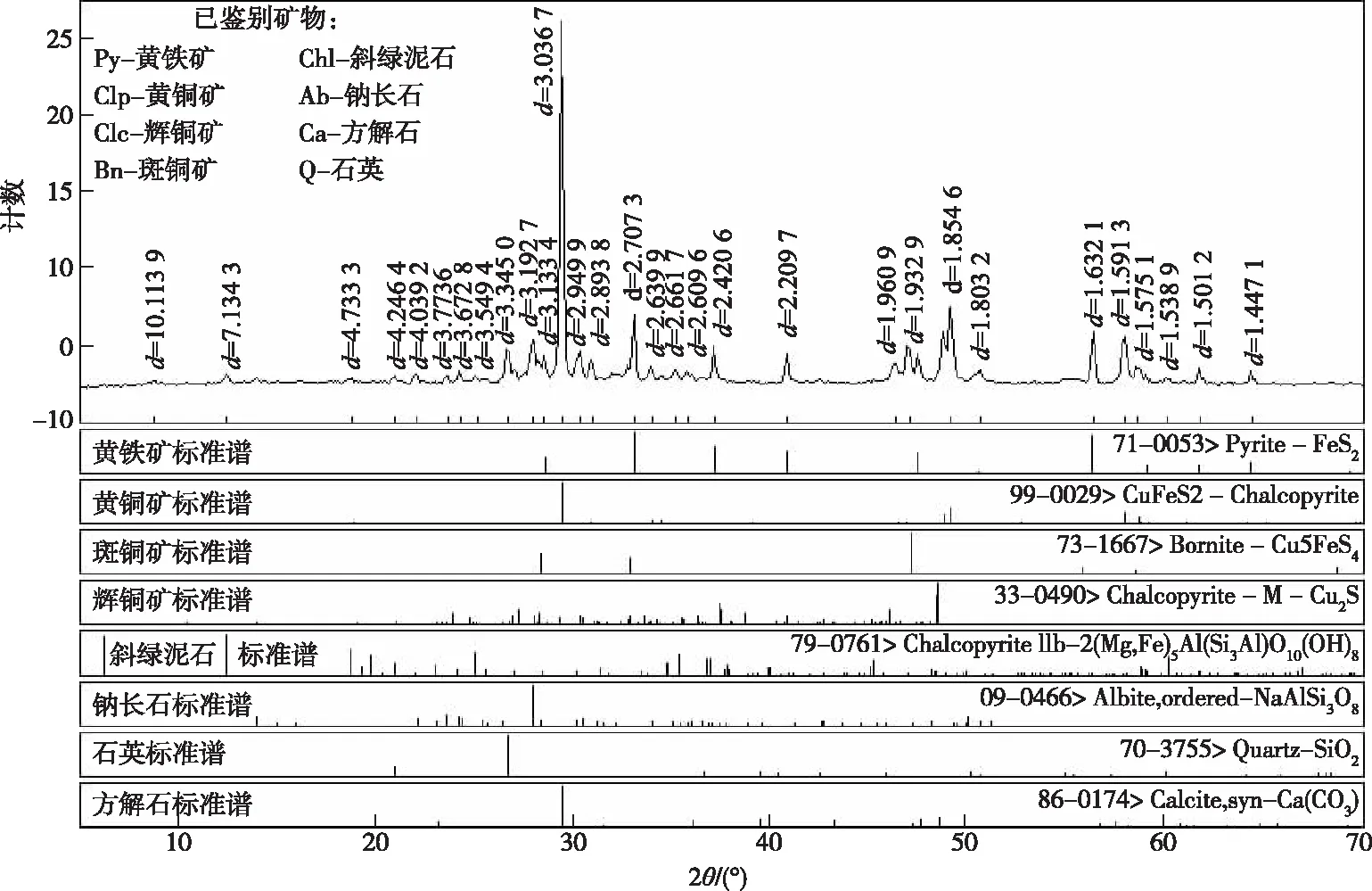

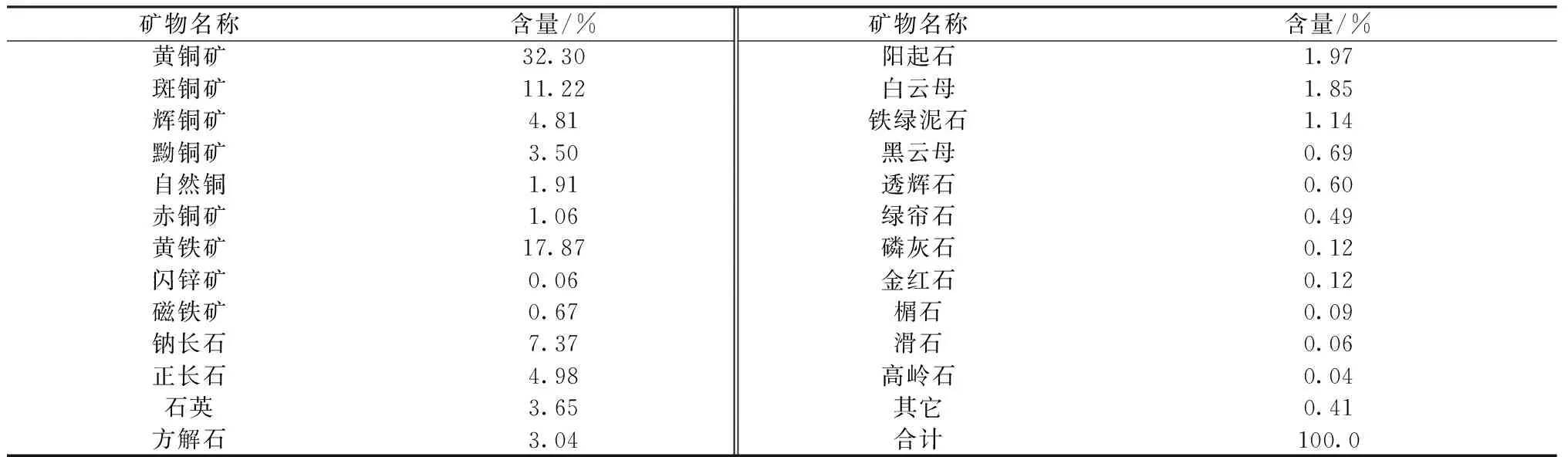

2.2 樣品的物質組成

產品中的銅礦物主要為黃銅礦、輝銅礦-藍輝銅礦、斑銅礦,以及黝銅礦等硫化銅礦物,另有少量的自然銅、赤銅礦,未見硫酸銅和孔雀石-硅孔雀石等表生鹽類礦物;其它金屬礦物主要為黃鐵礦;脈石礦物主要有鈉長石、鉀長石、綠泥石、石英、方解石等;見有少量磁鐵礦及其氧化產物赤鐵礦。產品中未發現任何爐渣中常出現的鐵酸鹽及鐵橄欖石或水淬爐渣等冶煉組分和具有熔煉產品結構構造特征的顆粒。樣品的X射線衍射結果見圖1,礦物組成及含量見表2,礦物分布情況見圖2。

表1 礦樣的X射線熒光光譜分析結果

圖1 礦樣的X射線衍射圖Figure 1 X-ray diffraction pattern of ore samples.

表2 樣品的礦物組成及相對含量

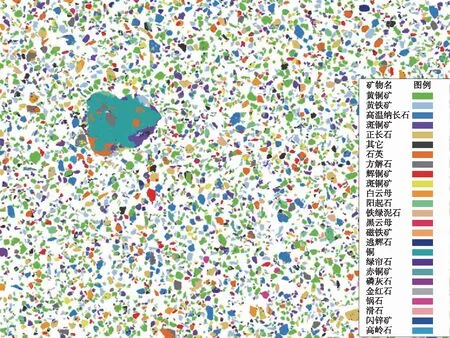

圖2 礦樣中的礦物分布圖,可見粗粒“金屬銅”分布其中Figure 2 Coarse metal copper can be seen in ore samples.

2.3 礦物的產出特征

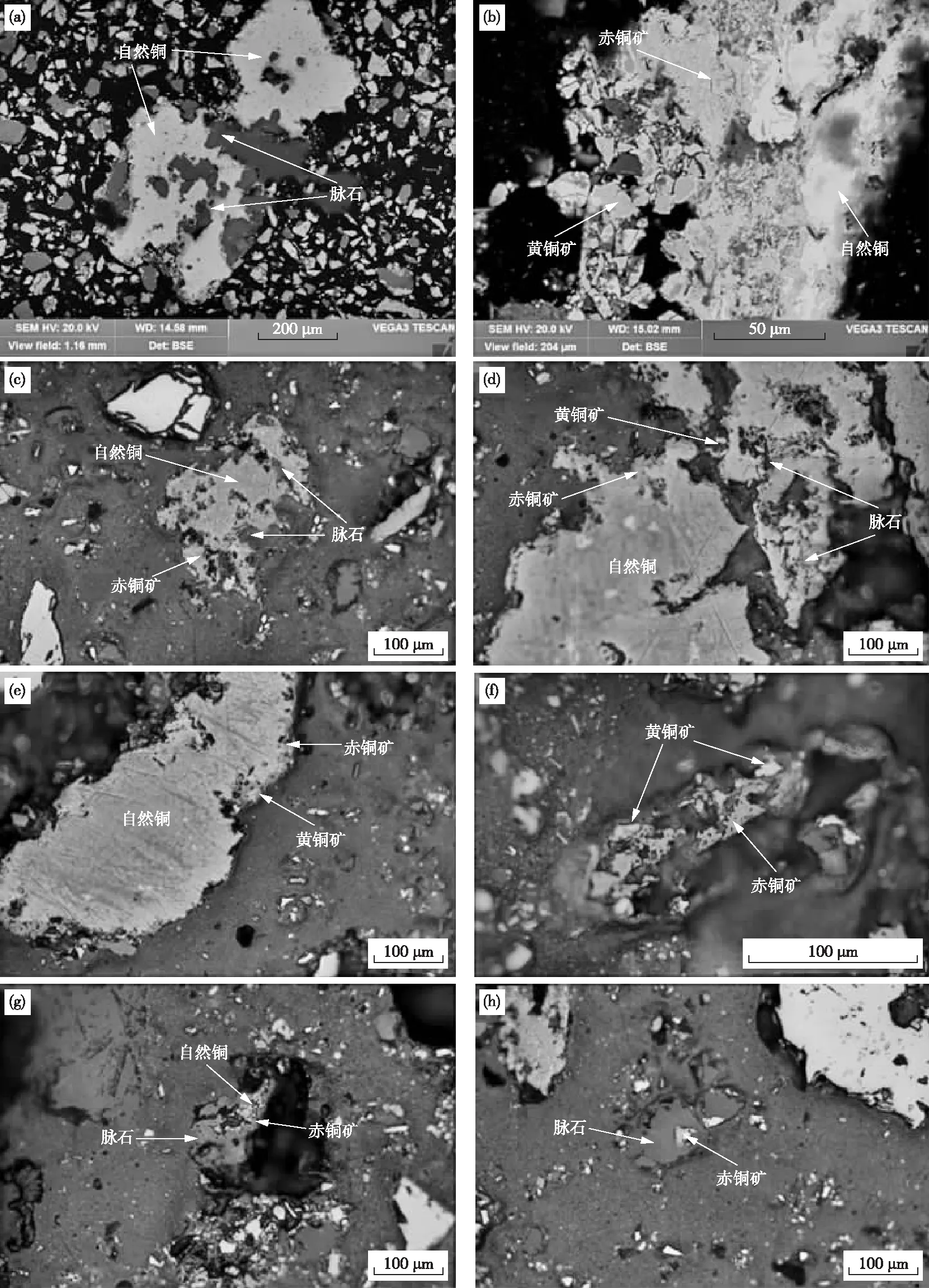

產品中的硫化銅礦物絕大部分為單體,少量與粗粒脈石連生,且粒度普遍較細,主要分布于0.050 mm以下。而“金屬銅”的粒度明顯較粗,大部分分布于0.1 mm以上,與細粒硫化銅礦物粒度形成鮮明對比,個別粗粒者能達到1 mm以上;“金屬銅”常呈不規則狀產出,其裂隙及邊緣常被氧化銅交代,有時可見“金屬銅”與石英等脈石礦物連生。氧化銅含量較少,除了常交代“金屬銅”外,也見少量沿硫化銅礦物邊緣產出,有時可見其與脈石連生或包裹于脈石中。該產品中還發現少量的金顆粒,主要為自然金及銀金礦,常呈細粒狀或呈單體,或與脈石連生產出。產品中主要礦物的產出特征見圖3。

但同時我們也能明顯的看到寧肯本人的情感傾向。介于題材和敘述對象的特殊性,書中數十位主要角色作者都報以肯定與贊賞的心態,作者的主觀傾向顯露無疑。整部作品本身即是對中關村歷史發展的一個回顧,他所書寫的皆是在中國科技發展史上至關重要的大人物,這一主題要求他自己首先必須要有正面贊揚的傾向性。故這一打破客觀性、紀實性的情感傾向,是《中關村筆記》的特點,也是它的遺憾。

3 樣品屬性判斷

天然礦石與冶煉產物的形成具有一定相似性,二者都是高溫熔體在冷卻過程中結晶分異形成。不同的是天然礦物是在漫長的地質作用過程中形成,由熔漿或者流體從地幔或者地殼深處沿構造經過長距離的運移,與各類圍巖發生復雜的混染、交代作用,最終在地殼淺部侵位成巖成礦,所以巖(礦)石中的礦物常常具有結晶程度較好、種類較多的特點。而冶煉產物常常是在相對封閉的條件下形成,且物料及熔劑組分比較穩定,經過熔煉后快速結晶形成,所以生成的產物一般組分比較簡單,分異效果不及天然礦石,且結晶程度往往較差。這種形成條件的異同也決定了礦石與冶煉產物既有一定的相似性,也存在一定的差異,區別天然礦石與冶煉產物的關鍵在于尋找二者的差異,然后確定屬性。但是礦產品是天然礦石經過破碎、細磨以及分選得到的產物,原始結構特征被破壞,增加了鑒別的難度,但不論如何,由于其天然屬性沒有改變,總是和冶煉產物存在一定的差異,只要在鑒別時謹慎認真,抓住微觀細節,不放過任何“蛛絲馬跡”,同時密切結合地質成因、選冶工藝等知識,就可以對礦產品進行準確鑒定。

(a)自然銅與脈石共生;(b)赤銅礦浸蝕交代自然銅和黃銅礦;(c)自然銅被赤銅礦沿邊緣及孔隙交代;

3.1 物料來源分析

產品中的礦物種類較多,但都是硫化銅礦床及其次生富集帶中常見的礦物組合和常見的結構構造特征。根據產品中脈石礦物主要為石英、斜長石和鉀長石,還可以推斷原礦石為斑巖型銅礦,該類礦石是我國儲量最大的一類礦石,其中著名的有江西德興斑巖銅礦、西藏玉龍斑巖銅礦[8]。斑巖銅礦上部原生礦石遭受氧化-淋濾富集便形成“次生富集帶銅礦”,它是由銅礦石經風化形成可溶銅隨酸性表層水往下滲濾到下部,與其它硫化物發生反應得以富集形成斑銅礦、次生輝銅礦、藍輝銅礦及自然銅、赤銅礦等[9]。所以,“金屬銅”是可以在天然條件下形成的,礦物學上稱之為“自然銅”。

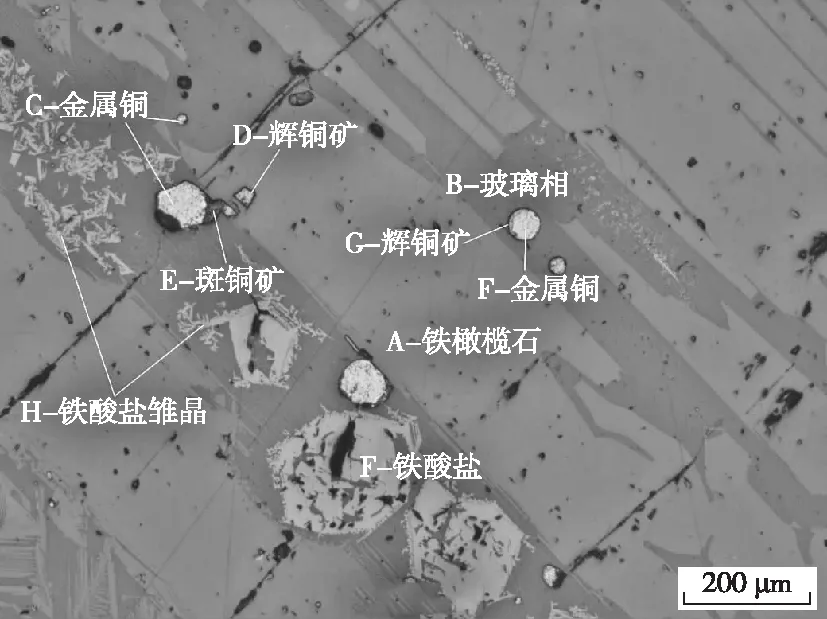

產品中未見到任何銅熔煉產物所具有的特征,如爐渣相組成及結構構造特征、水淬渣的組成與結構構造特征等。銅冶煉渣主要由鐵酸鹽(磁鐵礦)、鐵橄欖石和鈣鐵硅酸鹽相組成,由于渣锍分離不徹底,冶煉渣中總是夾帶有“锍”粒或金屬銅粒,且發育明顯的爐渣相結構,如雛晶結構、出溶結構等(圖4),上述這些特征在產品中均未出現,說明產品中未摻雜銅冶煉組分。

圖4 銅精礦閃速熔煉爐渣反光鏡下照片, 顯示硅酸鹽渣相(鐵橄欖石)中金屬 銅珠粒和鐵酸鹽,金屬銅外圍有 很少量的輝銅礦(高冰銅)Figure 4 Output characteristics of metallic copper beads in flash smelting slag.

對于產品中見到的“明銅”,其粒度有時能達到0.5 mm以上,明顯較產品中的其它礦物顆粒要粗,主要呈粒狀、不規則狀產出,少量呈長條狀產出,這些“金屬銅”顆粒絕大部分被氧化銅沿邊緣及裂隙交代呈殘余結構,且有部分與脈石礦物連生,尤其是在一些顆粒中,可同時見到 “金屬銅”與氧化銅、黃銅礦及其它天然脈石礦物的組合類型,其結構特征完全符合天然礦物的產出特征,進而確定其為天然礦物自然銅,不可能是冶煉爐渣中選出的金屬銅,因為冶煉過程中產出的金屬銅是經過高溫熔煉后的產物,其內不可能混雜有天然礦物。

也不可能是廢銅,因為銅金屬的二次料或具有由金屬鐵置換產出的海綿狀特征[10],或作為銅合金切削的片狀特征,且化學組成中應該含有合金成分(Zn、Sn等)。也不會是純銅(從元素共生組合規律上看,可能含有g/t級的Au、Ag),該產品中的金含量經分析為22.12 g/t,但經過鑒定含金礦物為自然金及銀金礦,常呈細粒單體產出,少量與天然脈石連生產出,而在“金屬銅”中并未檢測到Au的成分,這種情況在銅冶煉產品中是不可能產出的,因為銅冶煉是熔煉過程,熔融狀態下金會溶解于銅合金或“锍”中,而本物料中沒有見到任何由FeS-Cu5FeS4-Cu2S-FeCuS2呈共結結構的锍粒,Au也沒富集到“金屬銅”中,很好地證明Au和“金屬銅”均與冶煉產品無關。

產品中的氧化銅主要與“金屬銅”鑲嵌在一起,但也有部分與黃銅礦及其它天然脈石礦物密切連生,也可判斷氧化銅為天然礦物,特別是從產品中還能見到氧化銅包裹于脈石中的現象(圖3g、圖3h),可以肯定這部分氧化銅是沒有與外界環境介質接觸的,不是運輸途中氧化的產物。因此氧化銅不是高溫燒蝕的產物,也非在運輸途中產生,而是地質作用過程中形成的赤銅礦。至于產品中見到的赤銅礦為什么與金屬銅的嵌布關系更為密切,是因為金屬銅更接近氧化帶,同時產品中的硫化銅礦物是細磨后的產品,表面即便氧化成赤銅礦,在磨礦過程也絕大部分脫落。

3.2 生產工藝推斷

硫化銅礦石的常用選礦工藝為破碎-磨礦-浮選,該產品中硫化銅礦物粒度多分布于0.10 mm以下,且主要以單體形式產出,與浮選銅精礦的工藝流程相符合。但產品中的自然銅粒度明顯要粗,多分布于0.5 mm以上,部分超過1 mm,且自然銅表面常包覆有氧化銅薄膜,常規的浮選工藝是很難進行回收的,由于自然銅密度較大,重選是回收粗粒銅的有效途徑[11]。因此,可以判斷,該銅精礦不是來源于一個流程,那么這個礦產品是怎么產生的?大部分自然銅粒度較粗,且未見明顯碾壓痕跡,說明這部分自然銅應該未經過磨礦,而是在破碎后直接重選富集得到重選銅精礦,重選尾礦再磨浮選得到浮選銅精礦,將兩種不同類型銅精礦按一定的比例配成達到預期品位的混合銅精礦,就是本次送檢的樣品。

至于為什么要將浮選的硫化銅精礦和重選的自然銅精礦混合在一起,這個可以認為是供應商為了追求利益最大化,將高品位的自然銅精礦加入到品位較低的硫化銅精礦中來提升銅精礦的品質,該混合銅精礦中銅的品位為26.36%,剛好超過二等品銅精礦的品位(25%),其價值較混合前也上升了一個檔次。

4 結論

隨著我國銅精礦進口量的日益增加以及物料屬性趨于復雜,對其開展精準高效的鑒別顯得尤為必要,在準確區分“銅精礦”是天然礦產品、中間產品還是固廢的同時,也要從可利用性及環境風險的角度進行評價,既堅決抵制洋垃圾非法入境,也要積極利用好這些境外資源。

從工藝礦物學的角度對疑似“摻雜明銅”的銅精礦進行屬性鑒別,查清了產品中的物質組成及結構特征,并緊密結合礦床成因、冶金機理與選礦工藝著重探討了產品中“金屬銅”和“氧化銅”的產出過程,確認二者實為自然界產出的“自然銅”和“赤銅礦”。同時追溯了產品的產出來源和生產工藝,最終確定產品為天然銅精礦,內部不摻雜冶煉物質,為海關部門的通關管理提供依據,也保障了貿易雙方的權益,實現了境外戰略礦產資源的合法有效利用。