絲綢設計中流行色發展的歷史情境、敘事主體及模式研究(1960—1985年)

摘要: 文章以歷史文獻和設計檔案為主要依據,以敘事學為研究視域,分析和綜述了20世紀60—80年代流行色在中國絲綢設計領域的發展歷程和歷史情境,以及發展過程的參與主體和多元的敘事模式。從對國際流行色發展的感知與關注,逐漸發展到自發、自覺的嘗試與探索,直至以敘事主體的身份與多種敘事模式積極參與到國際流行色的敘事體系與進程之中。此過程既是中國絲綢設計界對流行色概念、作用的認知、探索階段,也是色彩設計觀念的不斷轉換、發展的重要時期。

關鍵詞: 流行色;絲綢設計;歷史情境;敘事主體;敘事模式

Abstract: Based on historical documents and design archives, and with narratology as the research field, this study is intended to analyze and summarize the development course and historical context of popular colors in Chinese silk design from the 1960s to 1980s, as well as the participants in the development course and the diverse narrative modes. The study is conducted from perception of and attention to the development of international popular colors, to spontaneous and conscious attempts and explorations, and to actively participating in the narrative system and process of international popular colors with as narrative subject in multiple narrative modes. This process relates to both cognition and exploration of Chinese silk design circles on the concept and function of popular colors, and is also an important period for the continuous conversion and development of color design concepts.

Key words: popular colors; silk design; historical context; narrative subject; narrative mode

中華人民共和國成立以后,中國絲綢設計一直在艱難曲折的發展中摸索前行,設計文化、流行趨勢等方面的交流基本處于與世界隔絕的狀態,至20世紀70年代末才逐漸走向開放、融合。而國內絲綢設計界對國際流行色趨勢了解、參與、融入的發展進程,呈現從被動接受到主動參與的變遷特點。此時尚敘事的變遷首先是從展會、雜志等媒介間接、被動的關注中感知流行色的世界格局;再從自發到自覺地通過各種渠道嘗試、探索流行色的信息與市場運用;最終,通過各種媒介、展會、產品,多元化的敘事主體主動、積極地展開了流行色的設計、探討,使中國絲綢設計與國際流行色趨勢逐步獲得了時尚敘事的相對同步,為中國絲綢設計產品進入國際市場和如今的設計發展奠定了良好的基礎。

關于絲綢設計的色彩及流行色的研究,從20世紀70年代就見諸各類雜志,到20世紀80年代進入探討的繁盛期。本文以上述文獻和作者收藏的設計檔案為依據,以敘事學為研究的主要視域,從中國絲綢設計發展的歷史情境中,對流行色引進、發展的歷程和成果進行了反思性、系統性的綜合論述和探討,為現代絲綢設計史的研究和當代絲綢色彩設計的創新提供了一種新的途徑和視角。

1 作為時尚設計敘事的熱點——流行色

20世紀60年代初期,隨著西方國家經濟發展狀態的回升、貿易活動的日益頻繁,時尚設計與商業銷售資本開始把色彩的變化作為刺激商品消費的一種途徑,色彩的流行性逐漸顯露出來,并滲透到國際經濟貿易之中,國際性的流行色彩趨勢受到各國設計界的重視。1962年,法國、德國、瑞士和日本等國的時尚界人士在巴黎組建了國際流行色委員會,作為預測和發布國際流行色的機構,定期發布國際流行色的共享信息,開創了國際流行色敘事的濫觴。

1982年中國絲綢流行色協會在上海成立,這是中國第一家專業從事流行色研究、預測、發布和應用普及的機構,也成為中國流行色敘事的首位倡導者。同年4月,《絲綢流行色》創刊(后更名為《流行色》),與此同時,中國開始派代表出席每年一度的國際流行色委員會(簡稱IC)會議,并于1983年正式成為IC成員國。自此中國絲綢產品的色彩設計,開始突破自我封閉的格局,融入國際流行色研究的體系之中。由于當時絲綢產品與國際市場密切的關聯度,絲綢業內設計人員成為最早意識到色彩重要性的群體。從某種角度來說,中國流行色敘事的發展,與絲綢設計的發展、進步密切相關。

流行色是一種社會心理的產物,它是某個特定時期、特定地域內人們對某幾種色彩或某幾種色彩系列所產生的共同美感之心理反應。流行色一般定義為:合乎時尚的顏色,也即在一定時期內最受相關人群歡迎的色彩、色調。流行色敘事的產生,不僅是社會經濟發展和歷史文化變遷的折射,同時也是社會心理、消費者心理變化的一種表達途徑。流行色的立意和傳播,是對色彩時尚認識、預測的一種引導性敘事,并且具有較強的時限性、地域性、導向性和大眾性。

如果從后經典敘事學的角度來說,流行色的預測和發表,實質就是敘事者(流行色發布的某些機構、團體、企業),為了公益、商業等目的,向受敘者(商品生產者、消費者)講述一個在不久將要發生(或并沒有發生)的色彩時尚故事。而不同的敘事者、敘事角度、敘事模式,書寫、創造了諸多不同版本的流行敘事的時尚故事和商業盛宴。而流行色時尚的受敘者,有時也會成為流行色敘事的積極參與者、擁戴者。

在中國流行色的發展過程中,中國絲綢設計師們從國際流行色趨勢的受敘者、轉敘者、追隨者,逐漸轉變成為解讀者、參與者和積極的敘事者。在這種歷史的過往中,不管是處于被動或主動狀態,不管是作為受敘者、轉敘者或敘事者的身份,他們無疑都為流行色和中國絲綢設計的發展起到了積極和卓有成效的推動作用。

2 流行色發展的歷史情境

對歷史現象的準確理解通常需要將某些事件放置在特定歷史情境之中,方能獲得客觀的勾勒和解讀。能否“設構背景”,能否“注察背景”,是衡量研究絲綢設計發展歷史是否具有的學術觀察力的重要標尺。

2.1 迷茫的感知者、關注者

中華人民共和國成立初絲綢貿易的主要對象是蘇聯和新民主主義國家,而且遵循的是計劃經濟下“民族風格為主”的設計策略,對外來風格及色彩的關注度有限。20世紀60年代,中蘇關系破裂,導致絲綢產品出口貿易的重心發生了變化,對資本主義國家的出口開始受到重視,這一改變使絲綢產品的設計和對絲綢流行色彩的關注產生了轉折性的影響。“流行”“時尚”這一類概念開始影響到絲綢色彩的設計,絲綢設計的主管部門及設計師們對國外流行色抵觸和排斥的觀念開始得到扭轉。從20世紀60年代以后,絲綢生產的各級主管部門和設計師們逐漸成為了國際流行色彩敘事的關注者、感知者。并已在一定程度上嘗試運用國際流行色的方法于新產品的設計和開發之中。

1963年上海絲綢工業公司在開展第一季度產品質量分析評比的基礎上,舉辦了產品實物展覽會。展覽會展出了一些國外樣品供業內設計人員觀摩。同年8月,中國紡織品進出口公司和上海對外貿易局在上海聯合舉辦國外紡織樣品展覽會,展出了當時國際市場上較流行的各種新原料、新工藝、新花色品種的各種紡織樣品。通過這些展示和觀摩,國內的設計師開啟了直接了解國外絲綢產品的肇端,也使設計師們對國外的色彩流行有了朦朧的感知。

然而,由于“左傾”意識形態的影響,在部分設計師的觀念中,認為西方國家的所謂流行色彩是資產階級思想在絲綢設計中的反映,流行和時尚是資產階級強加給消費者,帶有很大的欺騙性的消費手段。同時,由于當時信息交流不暢和流行色彩特殊的時效性等原因,國內的設計很難跟上西方色彩流行的節奏,也導致有些嘗試追隨國外流行色彩的設計,也并未達到預期的市場效應。因此,對是否需要吸收國外流行色彩,怎么利用流行色彩,成為不少設計師為之迷茫的難題。

在當時流行色信息交流十分困難的情況下,中國的絲綢設計人員通過“聽”的途徑,從外貿部門、專家到國外考察回來傳達的信息和意見;以“看”的途徑,從國外的絲綢實樣入手,認真分析國際流行趨勢;再通過“比較”的方法,分析研究各國接受中國綢緞品種花色的不同情況,努力掌握其愛好與色彩流行規律。在上述基礎上設計的不少符合流行色趨勢的優秀產品,受到西方客戶的喜愛,從而成功地實現了從蘇新國家到資本主義國家的市場轉移。

2.2 嘗試與探索的自發、自覺

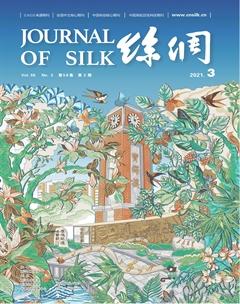

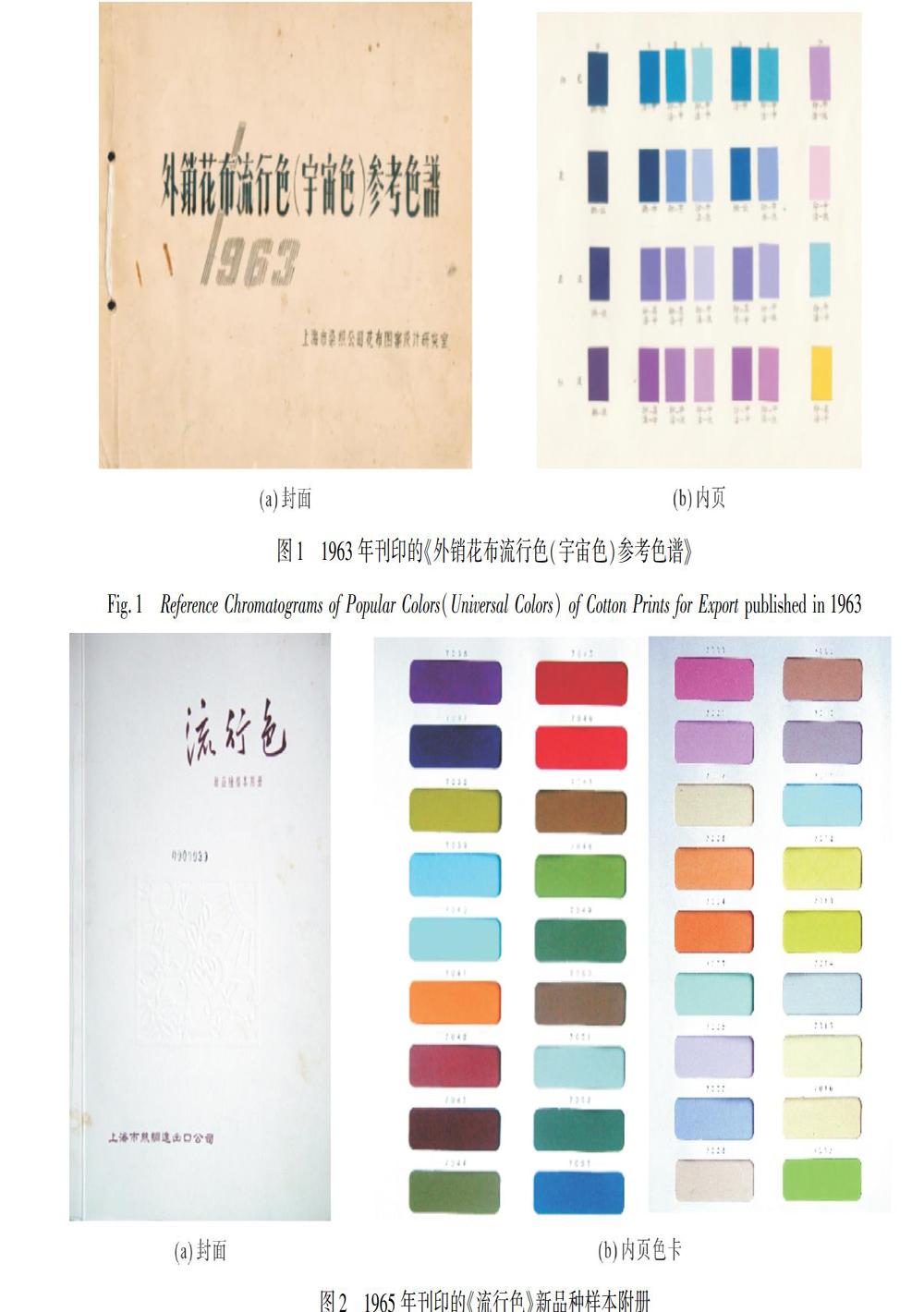

在流行色的嘗試、探索和運用的案例方面,筆者收集到的一冊由上海市染織公司花布圖案設計研究室在1963年刊印的《外銷花布流行色(宇宙色)參考色譜》(圖1)。這個流行色參考色譜雖然只是對國際流行色趨勢的一種轉敘形態,但也從一個側面說明20世紀60年代,中國的設計師們已經開始關注當時國際流行色的發展趨勢。這本流行色色譜共有133種顏色,“分為紅、棕、綠、藍、紫五個基調,計紅調四乎,棕調四種,綠調三種,藍調二種,紫調二種,共十五種配色主調;另附有藍、綠、棕、紅四種灰調”,并且在說明中較為詳細地介紹了主色調與陪襯色及點綴色的使用方法。更能說明問題的是上海絲綢進出口公司于1965年4月刊印的一本流行色譜(圖2)。《流行色》是根據法國樣本上所列的1965—1966年印花流行色而翻印的,共兩冊,計190種顏色,由上海絲綢進出口公司印染廠印制,作為《新品種》樣本的附冊發行。這本《流行色》的轉敘和發行,對國內生產企業進一步了解、研究、運用國際流行色,起到了很好的促進和推動作用。《流行色》的說明中介紹到:“在資本主義市場上每年有各種不同的流行色吸引著消費者。前幾年所謂‘宇宙色被使用在各種紡織品上流行著一個時期就是一個例子。為了使中國的出口綢緞,特別是印花綢的色彩能密切適合市場需要,除了我們自己的創造調配(色調、色彩組合)以外,吸收和運用外來的流行色調,對我們的配色工作,當有一定的幫助。”[1-2]

在20世紀70年代對流行色的認識和運用還很不成熟,但對色彩配色方法運用已獲得相當的共識。1973年廣交會以后,相關專家就提出了印花色彩搭配的要求。如:一花五色深淺統一,以姐妹色為佳,配色比例一般為五彩色占50%,姐妹色30%,雙色、三色20%[3]。

1978年中國共產黨的十一屆三中全會后,隨著中國改革開放和現代化進程加速,與西方國家文化交流的障礙逐漸消除。各省、市絲綢公司等機構也加大了對國外流行趨勢及相關產品的介紹。1979年上海絲綢進出口公司在浙江省召開江、浙、滬三地區印花設計的評選交流會。會議期間,觀摩了設計的紙樣和成交的絲綢樣品,上海外貿相關人員介紹和分析了目前印花綢流行情況及發展趨勢,還介紹了日本客戶對中國生產的花色品種的反映。

1983年,中國絲綢流行色協會在上海錦江飯店舉辦了首次絲綢時裝表演,引起極大轟動,甚至美國、日本等國外新聞媒體也紛紛予以報道,成為中國改革開放在時尚敘事上的鮮明標志。

3 多元的敘事主體與敘事模式

從20世紀60年代開始,中國絲綢設計界已經意識到絲綢色彩設計及配色工作的重要性。中國絲綢公司上海分公司在1960年就提出在絲綢設計上“必須加強配色工作的領導,以及配色工作力量的配備和培養,加強對國外市場色彩風尚的調查研究工作,力爭掌握色彩時行的趨勢和我們配色工作的主動權”[4]。此中提到的“國外市場色彩風尚”及“色彩時行的趨勢”應該是中國絲綢設計界對“流行色”概念的最初理解和敘事。

20世紀80年代初,改革開放使不少設計師獲得了可以走出國門參觀法蘭克福的“INTERSTOFF”、巴黎的“PREMIERE VISION”、意大利的“IDEAL COMO”等國際面料博覽會,以及開展流行色信息交流與花色研究工作的機會,在這些過程中深刻感受到融入國際流行潮流的必要性。此階段,對流行色展開探索和研究的敘事主體較為多元,就絲綢設計的流行色研究而言,主要的敘事者包括了輕工部、紡工部、中國流行色協會、各省市絲綢紡織公司、絲綢生產企業及設計師群體和個人等。本文以20世紀80年代為主線,對四個敘事主體在流行色方面的探索、研究進行扼要的梳理和綜述。

3.1 國家層面相關機構的宏觀敘事

20世紀70年代起,當時的領導人王震、錢之光、姚依林等十分重視絲綢的產品的出口及發展,輕工部、紡工部、外貿部及中國紡織品進出口總公司等機構在不同層面的會議、展覽中,都十分注重對國外流行花色和發展趨勢的介紹和交流。如在1978年全國出口綢緞花色品種評比交流會上,展出了駐港調研組對國內外真絲印花綢配色的研究與分析,以及上海分公司就目前國外流行花色的介紹。

1981年,紡織工業部委托上海絲綢工業公司、上海絲綢研究所組建“中國絲綢流行色研究中心”,以及其后成立的中國絲綢流行色協會,根據世界流行色的趨勢,結合中國市場情況和敦煌民族特色,擬定了1983年春夏季流行色二十四種的提案。開啟了中國流行色發布的先河,也結束了中國30多年的孤獨跋涉,積極參與國際流行色的研究、頒布等國際設計界的學術交流之中。中國流行色協會每年的流行色發布,以及專家們對流行色的概念、預測方法、發展動向等從宏觀的角度做出了諸多指導性敘述。

當時紡織部駐港調研組的范作云[5]就香港市場的調研指出:在國際紡織品市場每年都有各種流行色卡推出,在應用這些色卡時一定要加以分析。因為市場上所宣傳的東西,都具有某些商業企圖,往往宣傳的成分很大,與實際市場消費所能接受的情況有一定的距離。因此,要結合具體品種及款式、穿著特點,以及不同市場和季節變化等因素加以選擇。同時,對常年適銷色和流行色也要有恰當的比例搭配。此觀點既體現了對國際流行色的重視,又客觀表達對不同流行色宣傳的理性分析。

全國絲綢工業科技情報站的童年[6]著文認為“流行”不是絕對的,花、色的流行取決于派路的類型及服用效果。各國、各地區對流行色的概念、發表各有不同,其對流行色的敘事模式和途徑也各相異。所以,同一時間、同一地區(國家),乃至整個世界,是不可能有絕對統一的流行色的,此觀點與上述范作云的觀點基本一致。

3.2 各省市機構的市場調研敘事

各省、市絲綢與紡織機構在流行色的發展、運用的敘事中可以說厥功甚偉,特別是江蘇、浙江和上海等的行業協會的調研,為正確使用流行色提出了適當的觀點。

江蘇絲綢調研組[7]在對香港真絲綢市場情況調研后,提出1981年春夏香港市場主要適銷顏色為皎月,翠綠、金黃、黑、白、紫漿,棗紅、土紅等暗紅色,麻黃、象牙色、沙黃、含綠的深鐵灰、中深綠灰、藕色、米色、淺銀灰、中淺暗藍灰等顏色。對于蘋果綠、嫩王、純正色相的中淺藍和中淺綠等顏色,市場適銷性較差,應少采用。并且針對中國真絲印花綢顏色鮮艷度較差的現狀,提出雖然市場適銷的色調較多,配色方面仍應適當注意色相冷暖和明度上的對比,使花樣色調既柔和又醒目。

天津紡織品進出口分公司蔡毅[8]根據絲綢花色品種的適銷對路情況,絲綢產品色彩的變異一般按“先鋒色”“流行色”“常用色”三個階段逐步推移變化。先鋒色——在某時某地區起著標新立異作用的顏色;流行色——從先鋒色中轉移過來,為某時某地區人們普遍采用的顏色;常用色——從流行色中轉移過來,為廣大消費者普遍采用的穩定顏色。蔡毅還進一步提出:在國際貿易的色彩運用中,著眼點應放在流行色的研究和使用上,也要做先鋒色的探索,保留一定比例的穩定色,同時還要了解不同國家和地區對某些顏色的禁忌。

3.3 設計師群體和個人的評述敘事

在流行色的傳播中,不可忽視的是設計師們從群體、個人角度的研究性、推介性敘事。在各種媒介中發表的諸多論文,不僅介紹了參與各種絲綢交易會、展會獲得流行色信息、國外相關資料的流行色資訊,更是從設計的角度展開了對流行色概念和運用的探討敘述。

對國際展會所做的描述性、綜述性敘事——范存良[9]在其44屆“INTERSTOFF”國際衣料博覽會的調研報告中指出:“國際色彩權威”預測1981—1982年秋冬季流行色,女裝的色調主要是醬色,棗紅,紅棕色,偏灰的粉紅;淺奶黃,駝色,米色,淺黃加深咖啡,奶黃,灰,中綠,秋香,暗綠,米黃;淺鉆藍,中鉆藍,灰藍,香灰,黛色。而44屆“INTERSTOFF”國際衣料博覽會的展品與上述預測基本相符,說明“國際色彩權威”對歐洲紡織品的產、銷影響很大。楊丹等[10]在對西德紡織品市場進行調研后,認為流行色在紡織產品中占有重要的地位。

過去人們對流行色的認識不足,通過對歷屆國際衣料博覽會的多次調研,逐步加強了對流行色的研究和分析,認識也不斷深化。目前西德紡織品市場進行調研顯示:在博覽會上各種機構推出的流行色卡很多,都自稱是“82/83年秋冬季流行色”,可說是集流行色之大成。其中包括國際性機構、大公司,甚至個體戶。根據不同的側重點(如棉、毛、合纖、運動衣等),以及自己的見解發布流行色。國際羊毛局流行色卡的色彩比較沉著,男裝有米色、駝色、深色、草綠、醬色、寶藍;女裝有姜黃、銹黃、醬紅、淺藍、灰、草綠、蓮。美國杜邦公司流行色卡預測的林地自然色、爐邊鮮明色、木炭深色等。國際運動衣研究所流行色卡色彩鮮明,有檸檬黃、大紅、翠綠、天藍、玫紅、橘紅、藏青、紫色等。國際棉布中心流行色卡彩度較高,有姜黃、橘紅、大紅、石綠、天藍、熟褐、深紫醬等。法國里昂流行色卡(較多是絲綢織物)推出海岸色、古典色、舞臺效果色等,色澤比較鮮明[10]。

國內的廣交會、絲綢交易會等,也是設計師們了解和掌握國際流行色的重要渠道。屠醒霞[11]對廣州五十屆出口商品交易會進行調研后,提出在流行色在1981年以來紡織品流行中不再強調標新立異,都以平實溫和為基調,注重于實用。這一特點預計將持續到1982年上半年。而色彩則將由大自然氣息轉為戲劇舞臺的表演色,即為夸張、跳躍、對比的流行色調。根據國際上一些紡織品流行色卡預報,預計1981年下半年到1982年上半年,香港市場適銷的主要顏色除常用色中淺米色、灰、藏藍、大紅、黑、白等以外,將流行咖啡、醬紅、酒紅、銹紅、卡其色(即含灰的各類軍裝色),中深湖藍、湖綠、中深藍灰等;紫色雖已退居次位,有可能再趨流行,金黃色趨下坡,只宜少量點綴。武良炬等[12]三位設計師根據1982年中國絲綢春季交易會絲印花綢成交情況,總結了各國(地區)的流行色彩,并有針對性地分析了新加坡、馬來西亞、中國(香港、澳門)、科威特的流行用色和忌用色彩。

國外資料的流行色評述敘事——江蘇省絲綢公司設計師丁偉[13]依據法國《倍倍爾》及《巴黎紡織回聲》樣本介紹,結合自己多年的工作經驗,對1982年夏季印花綢流行趨向加以預測性敘述。提出1982年配色將是新鮮明亮,有時略為鮮艷,但不過分。原來盛行的派斯妥(Pastel)配色風格,色彩猶如蒙上一層霧紗,彩度降低;現存這一層霧紗逐步消散,彩度色相明朗。淺地上配深色或深地上配淺色皆可。戴立群[14]根據荷蘭《國際紛織》的信息,翻譯了1982年夏季絲綢流行色的趨勢:熱烈的充滿光感的色彩——淡黃和藍色,吊金鐘紅、翠綠、橘黃;半透明的冰淇淋色調,用于浪漫夜禮服;白,珍珠灰,沙色,帶粉紅的沙巖色和海貍皮色,再配上明亮的顏色。上述設計師們以各自獨特的視角,鮮明表達了對國際流行色認識的敘說,對中國流行色水平的整體提高及相關產品的出口創匯都起到了積極的推動作用。

流行色及應用問題的評述敘事——關于流行色的概念、運用方法等也是此階段設計師設計敘事的重要關注點。廣東佛山絲綢印染廠蔡國棠設計師[15],對流行色如何結合銷售地區不同客商要求,應有區別地運用流行色;并對流行色運用方法進行了探討。江蘇設計師范存良[16]也就流行色及其運用闡述了自己的觀點:1)掌握流行色的時間特點;2)不同地區區別對待;3)不同的品種區別對待;4)不同的花樣需要選擇不同的流行色。金韭姮[17]在介紹流行色的使用時,介紹了西德伊斯拜脫公司哈力克女士對中國的設計人員運用流行色的中肯建議。哈力克女士希望在運用流行色的過程中,要消化成自己的財富,再設計出具有國際流行和中國風格的花色,而不是生搬硬套。她還指出人們在使用流行色時,一定要考慮與常用色的結合問題。如果是展品,可以多用些流行色;如果是新花色小額生產,那么在一花幾色中,可以用一、二只流行色作底色,也可以用上述流行色作花色,但大部分應使用常用色或者常用色與流行色結合。以上評述敘事,從多方面反映了設計師們對流行色及應用問題的思考與實踐心得,也反映了中國絲綢設計管理者和設計師們在20世紀80年代基本的色彩觀念。

4 結 語

中國對國際流行色關注、探索、參與的過程呈現出一種從被動到主動的轉變跨越特征,是特定歷史情景下時尚敘事的典型縮影。在此過程中,政府相關部門和設計師作為不同的參與者、敘事者從不同的敘事立場,以不同的敘事方式,表達了對流行色與絲綢發展策略、設計范式、消費對象、國際貿易等的關系的認知,以及在流行色敘事中的觀念變遷、設計實踐。此過程不僅促進了當時中國絲綢設計的國際化進程和中國流行色的發展及進步,對中國絲綢設計在全球化的社會語境中,在文化自覺創新發展的基礎之上,如何吸收、借鑒國外設計文化資源,亦提供了諸多值得深思的經驗和啟示。

參考文獻:

[1]龔建培. 20世紀中期江浙滬絲綢設計、開發特征概說(1)[J]. 絲綢, 2006(4): 46-47.

GONG Jianpei. Summary of the design and development characteristics of Jiangsu, Zhejiang and Shanghai silk in the middle of the 20th century(1)[J]. Journal of Silk, 2006(4): 46-47.

[2]龔建培. 20世紀中期江浙滬絲綢設計、開發特征概說(2)[J]. 絲綢, 2006(5): 49-52.

GONG Jianpei. Summary of the design and development characteristics of Jiangsu, Zhejiang and Shanghai silk in the middle of the 20th century(2)[J]. Journal of Silk, 2006(5): 49-52.

[3]佚名. 港澳絲綢花色動向[J]. 絲綢通訊, 1973(5): 10.

Anon. Trends of silk design and color in Hong Kong and Macau[J]. Silk Newsletter, 1973(5): 10.

[4]中國絲綢公司上海分公司. 新品種(1960年12月25日, 綢緞新品種樣本)[G]//上海: 中國絲綢公司上海分公司, 1961.

Shanghai Branch of China silk company. New varieties(sample of new varieties of satin dated December 25, 1960)[G]//Shanghai: Shanghai Branch of China Silk Company, 1961.

[5]范作云. 真絲綢對港成交情況及市場對品種花色的反映[J]. 絲綢, 1981(10): 20-23.

FAN Zuoyun. Real silk transactions in Hong Kong and the markets response to varieties and colors[J]. Journal of Silk, 1981(10): 20-23.

[6]童年. 從客戶的反映淺談品種花色的“流行”[J]. 絲綢, 1980(4): 11, 41.

TONG Nian. Talking about the "popularity" of varieties and colors from the customers feedback[J]. Journal of Silk, 1980(4): 11, 41.

[7]江蘇絲綢調研組. 香港真絲綢市場情況與品種花色流行趨向[J]. 江蘇絲綢, 1981(2): 35-37.

Jiangsu Silk Research Group. The real silk market in Hong Kong and the trend of varieties and colors[J]. Jiangsu Silk, 1981(2): 35-37.

[8]蔡毅. 絲綢花色品種的適銷對路[J]. 絲綢. 1981(11): 7-10.

CAI Yi. The marketable ways of silk varieties[J]. Journal of Silk, 1981(11): 7-10.

[9]范存良. 44屆“INTERSTOFF”國際衣料博覽會花色調研報告[J]. 江蘇絲綢, 1981(1): 26-30.

FAN Cunliang. The 44th "INTERSTOFF" international clothing fair design and color research report[J]. Jiangsu Silk, 1981(1): 26-30.

[10]楊丹, 茅明華, 王法林. 西德紡織品市場見聞[J]. 絲綢, 1982(5): 3-6.

YANG Dan, MAO Minghua, WANG Falin. The west German textile market[J]. Journal of Silk, 1982(5): 3-6.

[11]屠醒霞. 五十屆出口商品交易會: 絲綢品種花色概況[J]. 絲綢, 1981(12): 19-20.

TU Xingxia. The 50th export commodity fair: overview of silk varieties and colors[J]. Journal of Silk, 1981(12): 19-20.

[12]武良炬, 秦尚信, 范存良. 一九八二年中國絲綢春季交易會絲綢品種調研情況[J]. 江蘇絲綢, 1982(20): 11-29.

WU Liangju, QIN Shangxin, FAN Cunliang. Investigation of silk varieties in the China silk spring fair in 1982[J]. Jiangsu Silk, 1982(20): 11-29.

[13]丁偉. 1982年夏季印花綢流行趨向[J]. 絲綢, 1981(6): 29-30.

DING Wei. The popular trend of printed silk in the summer of 1982[J]. Journal of Silk, 1981(6): 29-30.

[14]戴立群. 1982年夏季絲綢流行色[J]. 絲綢, 1981(6): 29.

DAI Liqun. Popular colors of silk in the summer of 1982[J]. Journal of Silk, 1981(6): 29.

[15]蔡國棠. 關于流行色的應用[J]. 絲綢, 1981(11): 11-14.

CAI Guotang. About the application of popular colors[J]. Journal of Silk, 1981(11): 11-14.

[16]范存良. 流行色及其運用[J]. 江蘇絲綢, 1981(11): 28-31.

FAN Cunliang. Popular colors and their use[J]. Jiangsu Silk, 1981(11): 28-31.

[17]金斐姮. 備貨·品種·花派·色彩[J]. 絲綢, 1982(9): 22-23.

JIN Feiheng. Stocking, variety, flower pie, color[J]. Journal of Silk, 1982(9): 22-23.