傳染病疫情中的媒介使用與知識獲取

馬超 謝沁宜

【內容摘要】本文基于四川十所高校青年學生的問卷調查數據,探討了新冠肺炎疫情中學生群體的媒介使用與知識獲取情況。研究發現,微博和新聞客戶端是最受青年學生信任和依賴的媒介,作為傳統媒體的電視雖然并非學生獲取信息的首選媒介,但其在學生群體心目中依然具有最高的公信力。在有關新冠肺炎的知識掌握情況方面,研究發現高校學生對傳染病的基本認識存在著一定缺陷,集中體現為對新冠肺炎基本性質、命名等問題的認知錯誤。數據分析顯示,受訪者對電視、微博、新聞客戶端三種媒介的接觸均可以正向促進其知識的獲取,而對短視頻的關注則會負向抑制其知識的增長。文章最后提出了上述發現對于在大學生群體中開展健康教育活動帶來的實踐啟示。

【關鍵詞】傳染病疫情;媒介使用;媒介依賴;媒介可信度;知識獲取

一、引言

2020年,突如其來的新冠肺炎疫情肆虐全球,牽動億萬人心。由于傳播速度快、感染范圍廣、防控難度大,這場傳染病疫情引發了國內外民眾的廣泛關注。既有的研究表明,當重大突發性公共衛生事件發生后,公眾的信息需求最為旺盛,其需求特征與結構呈現多元且快速變化的趨勢。①尤其是對于新出現的重大急性傳染性疾病而言,由于科學界對疾病的認識和研究尚不夠深入,也缺少經過臨床試驗的上市疫苗,巨大的不確定性和強烈的風險感促使人們去積極尋求各類信息來應對風險和緩解焦慮。有學者指出,與“非典”時期以大眾媒介為主的傳統媒體時代相比,此次新冠肺炎疫情中移動智能端和社交媒體的興盛,不僅改變著社會傳播的格局,也影響公眾對媒介的使用、評價和信任方式。②然而在既有的文獻中,研究者們常常從應急管理的角度出發,探討傳染病疫情中的信息公開、謠言治理、輿論引導等問題,卻很少有人關注信息接收端一方民眾的信息需求和媒介使用問題。本研究認為,探討公眾獲取新冠肺炎相關信息的渠道、關注的信息類型、對信息接收渠道的信任程度,有助于公共衛生部門有針對性地選擇相應的媒介渠道發布健康信息,從而實現疫情防控信息的精準化投放和有效傳播。

二、文獻綜述與擬研究的問題

在傳統媒體環境中,人們接收的是單一的、同質化的信息,公眾在信息傳播中更多地扮演著被動接收的角色。隨著數字技術的發展,互聯網的開放性打破了傳統媒體一家獨大的局面,人們接收信息的渠道和方式更加多元。利用互聯網獲取各類健康信息成為當下民眾一種常見的生活方式。③有學者研究發現,當傳染病暴發以后,越來越多的人習慣于從社交媒體中獲取和分享相關信息。④特別是當傳統媒體不能提供及時、充裕的信息時,社交媒體成為主要的信息來源。⑤值得一提的是,既有的研究發現,國內民眾不僅聚焦于本地的健康信息,也會關注埃博拉(Ebola)、中東呼吸綜合征(MERS)、H7N9禽流感等全球性傳染病疫情。⑥那么,在本次席卷全球的新冠肺炎疫情中,公眾的信息獲取情況又呈現出怎樣的圖景呢?為此我們提出第一個研究問題:

研究問題一:在此次新冠肺炎疫情中,公眾獲取信息的渠道有哪些?主要關注的信息類型包括哪些方面?

有研究者指出,在考察公眾對傳染病疫情的認知情況時,有兩個因素不容忽視⑦:一是民眾對媒體的信任度。西方一些研究發現,由于煽情主義和虛假信息的存在,公眾對與健康相關的信息并不完全信任。⑧國內的許多研究也表明,健康領域是謠言泛濫的重災區;⑨二是科學議題充滿了不確定性。對于新發的傳染病而言,諸如傳播途徑、基本傳染數(R0)等問題并不能很快弄清。⑩這兩類因素對于我們重新審視傳染病疫情中的媒介使用行為,提供了新的觀察視角。

現實生活中存在這樣一種現象:一些人也許關注到了媒介信息,但卻不一定認同媒介信息的內容。因此我們有必要跳出單純的媒介接觸行為,來考察公眾對媒介的信任狀況。社會學家盧曼(N.Luhmann)指出,信任既是一種簡化復雜性的機制,也是一種減少不確定性的手段。于是,當互聯網成為人們獲取健康信息的重要來源之時,越來越多的學者開始將目光投向網絡健康信息的可信度問題上。總體而言,學界對在線信息可信度的研究包括信源可信度、信息可信度、渠道可信度三個方面,其中渠道可信度是傳播學中最常見的關注對象。針對疫情期間人們對不同媒介的感知和評價狀況,我們提出第二個研究問題:

研究問題二:在新冠肺炎疫情期間,公眾對各類媒介渠道可信度的評價情況如何?

正是由于突發傳染性疾病充滿了不確定性,人們的關注也呈現一個動態的過程。那么在持續的媒介使用過程中,受眾是否對特定類型的媒介產生了功能或情感上的依附,或生成了使用黏性?這便是傳播學中所稱的“媒介依賴”。鮑爾·洛基奇(Ball-Rokeach)和德弗勒(DeFleur)提出的“媒介系統依賴理論”(Media-system dependency)指出,結構性因素是影響人們媒介依賴的重要原因,當社會中的變動和沖突越多(比如發生大的災難或突發事件),個人面臨的不確定性也隨著增多,而不確定性則會促使人們去尋求媒介信息。微觀層面的媒介系統依賴論以“目標”(goal)為導向,這些目標既包括社會理解的目標,也包括如何行動的目標。尤其是在感知到威脅的情況下,人們該如何理解這些威脅,又該采取哪些行動,這些目標都會增加人們對媒介的依賴。基于這種分析,我們提出第三個研究問題:

研究問題三:在新冠肺炎疫情中,公眾對各類媒介渠道的依賴程度如何?

國內外的大量研究表明,媒介接觸有助于個體知識的習得。比如先前關于“非典”的研究發現,公眾的信息接觸可以顯著影響與其健康風險有關的知識水平。羅文輝等人于2009年豬流感疫情期間在中國臺灣地區的調查也顯示,受訪者對豬流感議題的關注度可以正向提升其有關豬流感的知識。這說明除了考察媒介接觸這種行為之外,還有必要聚焦媒介接觸的效果問題,即媒介接觸是否有利于公眾關于傳染病知識的習得?在報紙、廣播、電視等傳統媒體興盛的時代,這個問題似乎不足以成為問題,因為傳統媒體是一種單向的、線性的信息傳播方式,報紙刊登什么民眾就閱讀什么,電視和廣播播放什么公眾就只能觀看收聽什么。然而在今天的數字媒體時代,我們有必要重新審視這一問題。新媒體的顯著優勢在于內容的豐富性、形式的開放性和傳播的互動性,公眾不僅可以自由選擇閱讀和觀看的內容,還能自己在社交媒體上創作和發布信息產品。但一個需要重視的問題在于,新媒體的開放性和便捷性雖然賦予了普通網民更多的信息自主選擇權,但一些負面問題也逐漸顯現。一個典型例子是信息的娛樂化、膚淺化趨勢降低了人們的文化品位,消解著人們的理性精神,容易將人異化為“單向度的人”。另一個值得關注的問題是互聯網上的信息良莠不齊、泥沙俱下,許多謠言和不實信息夾雜其間,極易對人們的認知和判斷產生干擾。特別是近年來隨著人們養生保健意識的提高,健康領域的信息泥沙俱下。因此,如果公眾接收了太多的謠言和非理性信息,也不利于形成正確的傳染病防治觀。基于上述分析,我們有必要探析如下兩個問題:

研究問題四:在此次疫情中,公眾對新冠肺炎基本知識的了解程度如何?

研究問題五:公眾對各類媒介的關注是否影響了其對于新冠肺炎的知識獲取?

三、研究設計

(一)數據來源

本文的調查對象主要為高校學生。這是因為了解大學生群體對待風險的態度及其保護行為實施情況,可以為教育機構和公共衛生部門制定疫情防控措施提供決策依據。首先,高校學生長期生活在人口密度較大的集體環境內,呼吸系統的傳染病也更容易在該人群中傳播和擴散。因此,鼓勵學生養成健康的衛生習慣,有助于最大程度減少校園疫情暴發。其次,高校學生來自四面八方,在線下復課之后,將會再一次產生大規模的人口流動。因此,復課之后的預防措施是否到位,關系到每個學生的健康。再次,從長遠來看,除了突發性的新冠肺炎傳染病疫情之外,每年冬春季節也是流感的高發季。學生群體一旦掌握了科學的自我保護措施,將會長期受益。因此,只有了解了大學生群體對待傳染病疫情的風險防控態度和應對行為,才能制定更具針對性的疫情防控方案。

本研究在四川省內34所普通本科高校中進行抽樣調查。其中,在兩所“雙一流大學”中隨機選取一所高校,在六所“雙一流學科”建設高校中隨機抽取兩所,在其他28所一般本科院校中隨機抽取七所院校。由于疫情發生期間各高校尚未線下復課,遂采取線上調查的方式,委托各個院校的教職員工采用方便抽樣的方式分發問卷。本研究正式調查的時間為2020年2月25日至29日,歷時五天的調查分兩次總共發放問卷1500份,最后回收到有效問卷835份。在具體的樣本分布方面,男生和女生的比例分別為60.6%(506人)和39.4%(329人)。其中共有624名本科生參與了本次調查,所占比例為74.7%,共有175名碩士研究生參與了調查,所占比例為21%,還有36名博士研究生填寫了問卷,所占比例為4.4%。在學科分布方面,人文社科和理工農醫的人數比例大致均衡,分別為48.6%(406人)和51.4%(429人)。

(二)變量測量

國內外的研究均表明,年輕人習慣于使用社交媒體而非傳統的報紙、電視來獲取新聞資訊。因此,本研究主要聚焦于受訪者對各類新媒體的關注和使用情況。同時,由于疫情期間絕大多數學生身處家中,電視依然是家庭中一個重要的信息接收渠道,故本研究也考察了受訪者對電視這種傳統媒介的關注、依賴和信任情況。具體而言,問卷中詢問了受訪者在獲取新冠肺炎相關信息時對電視、微博、微信、新聞客戶端、短視頻、網頁六類渠道的分別關注程度、信任程度和依賴程度。選項均采用李克特量表5點計分法賦值。

在關于新冠肺炎信息關注類型方面,本研究設置了一道多選題來詢問受訪者對于各類信息的關注程度,選項包括“新冠肺炎的臨床表現/癥狀”“新冠肺炎病毒可以通過哪些渠道傳播”“普通人可以采取哪些手段預防新冠肺炎”“有哪些方法可以治療新冠肺炎”“新冠肺炎疫情的全國進展實時數據”等七類。

關于新冠肺炎知識水平的測量主要從基本概況、傳播途徑、臨床癥狀、預防手段四個維度設置了八道判斷題,題項設置方式參考了HO等人關于甲型H1N1流感疫情的研究。受訪者回答正確的題項計1分,回答錯誤或選擇“不知道”的答案計0分。將全部題項得分加總,得到了每個受訪者關于新冠肺炎的知識水平。

最后,我們將性別、年級、專業三個人口統計學指標作為控制變量。其中性別和專業兩個變量為啞變量,男性取值為1,女性取值為0;人文社科相關專業賦值為1,理工農醫類專業賦值為0。

四、研究發現

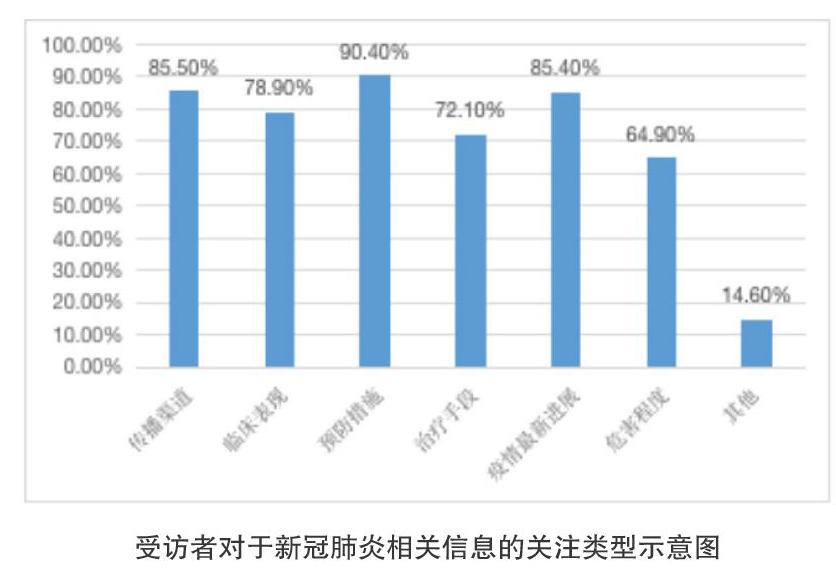

由表1可知,在各類媒介渠道的關注度方面,呈現出“微博”>“微信”>“電視”>“新聞客戶端”>“短視頻”>“網頁”的趨勢。這說明青年學生對微博和微信兩種社交媒體的使用頻率最高,而作為傳統媒體的電視并沒有完全被取代,用戶對其的使用頻率依然高于新聞客戶端和短視頻。在公眾關注的信息類型方面,右圖顯示受訪者最迫切想要獲知的是有關傳染病疫情防控措施的知識,其次是新冠肺炎傳播渠道方面的信息。由此可知青年學子普遍能夠認識到這場傳染病的嚴重性,而且自我防護意識都較強。

然而,單純的媒介的關注程度一個指標并不能完全說明問題。因為在傳播學中,媒介接觸包括“習慣性的”(habitual)和“偶然性的”(incidental)信息接觸行為。“偶然性的”媒介關注是一種無意識的接觸行為,比如刷微博或刷朋友圈時無意間看到了某條新聞,而“習慣性的”媒介關注則是一種常態化的、目的導向的(goal-oriented)信息獲取行為,通過媒介依賴的指標更能反映問題。因此,接下來我們需要關注受訪者對于各類媒介渠道的依賴情況。表1的第4列指標顯示,受訪者對于各類渠道的依賴程度呈現出“微博”>“新聞客戶端”>“微信”>“電視”>“短視頻”>“網頁”的趨勢。這說明微博在青年學生的資訊獲取方面是首選媒介,而新聞客戶端作為一種專門的信息獲取渠道,憑借豐富的新聞資訊、實時的信息推送和互動的社交功能贏得了青年學子的青睞。受訪者對微信的關注度雖高,但依賴度卻低于新聞客戶端,這充分體現了兩種媒介本身定位的差異:微信主要用于社交聯系,而新聞客戶端則主要致力于信息發布。

最后,媒介信任程度可以在某種程度上反映用戶依賴某種媒介的原因。比如Wanta等人的研究發現,媒介依賴可以正向預測受眾對媒介可信度的評價。羅文輝等人在中國臺灣地區的調查顯示,媒介接觸和媒介依賴兩個變量都與媒介可信度具有密切的相關性,但媒介依賴的預測力更強。一項來自青年群體的調查同樣顯示,受訪者對媒介的依賴程度可以正向預測其對新媒介的可信度評價。為此,我們有必要進一步檢視受訪學生對于各類媒介的信任程度。然而表1的數據卻顯示,受訪者對各類媒介的信任程度呈現出“電視”>“新聞客戶端”>“微博”>“微信”>“網頁”>“短視頻”的態勢,這一發現與前人的研究結論產生了差異。這說明在疫情期間依賴某種媒介,并不一定意味著絕對信任該種媒介。這項發現提示我們,用戶之所以依賴某種媒介,除了對其信任之外還有其他原因,比如該媒介的便利性、時效性等其他因素。比如受訪者雖然對電視的信任程度較高,但由于電視不易攜帶、線性傳播缺乏互動等特質,使公眾很難對其產生絕對的依賴。

在新冠肺炎知識的掌握方面,全部受訪者關于8道題的總體得分均值為5.7分(滿分為8分),略高于4分的平均值,但其中存在的問題仍不容忽視。具體而言,表2顯示受訪者對于新冠肺炎傳播途徑的認識最為準確,但對于病毒基本概況的認知最為薄弱。雖然新冠肺炎被國家納入乙類傳染病,但采取的是甲類傳染病的防控措施。而“SARS-Cov”的命名實則是西方少數研究者的提法,這種提法容易導致污名化。這項發現啟示我們,在針對傳染病的健康教育過程中,不能僅注重疾病預防知識的科普,還要注重對疾病性質、命名等基本問題的宣傳教育。

接下來我們需要回答的問題是,何種媒介接觸渠道會促進公眾對于傳染病知識的獲取。表3的分層回歸模型顯示,在第一層回歸模型中,受訪者的年級越高,其對新冠肺炎知識的掌握程度越高。相對于人文社科類專業而言,理工農醫類專業學生的相關知識更豐富。這兩項發現基本符合現實預期,即受教育程度越高的個體所掌握的知識越多。理工農醫類學科的學生對自然科學議題的知識了解得更充分。

第二層回歸模型是我們要考察的重點。研究顯示,受訪者對電視、微博、新聞客戶端三類媒介的關注度均可以正向預測其有關新冠肺炎知識的獲取。而青年學子對短視頻的關注度卻負向抑制了其知識的增長(β=-0.085,p<0.05)。這項研究發現在某種程度上呼應了上文的研究假設,即青年學生對微博和新聞客戶端兩種媒介的依賴度和信任度都較高,而這兩種媒介都是側重于信息發布的新媒體。盡管電視這類傳統媒體存在著不易攜帶、互動性弱等不足,但其經過專業采編人員把關的新聞依然具有明顯的公信力優勢,因此電視傳播的信息同樣可以促進人們知識的增長。而短視頻平臺發布的內容多以碎片化、娛樂化方式呈現,既不利于人們深度思考,也不利于人們了解事件的全貌,因此會負向抑制知識的獲取。

五、結論與討論

本文通過對四川地區高校學生的問卷調查,勾勒出疫情最嚴重時期青年學子在媒介使用和知識獲取方面的基本概貌。主要的研究結論如下:

當我們把青年學子對各類媒介的關注程度、依賴程度和信任程度三個指標放在一起綜合考察時,可以概括出幾個總體結論。一是微博成為最受高校學生青睞的信息獲取渠道,這集中體現在受訪者對其關注度和依賴度最高,信任度也名列前茅;二是在疫情信息的獲取方面,新聞客戶端在青年群體中的依賴度(排名第二)和信任度(排名第二)均排名靠前,這充分體現了新聞客戶端聚合化、個性化信息推送的主要功能定位;三是盡管電視并非高校學子獲取信息時的首選媒介,但其可信度卻是所有媒介中最高的,說明在社交媒體興盛的時代,盡管公眾對傳統媒體的使用頻率大大減少,但其公信力優勢依舊明顯;四是短視頻和網頁在各個維度的得分上均居末位,說明了盡管當前短視頻產業發展迅猛并催生出視頻帶貨的新型消費模式,但其更多地還是偏向娛樂化社交而非深度信息的獲取。

正在接受高等教育的青年學生,其受教育程度和文化素養比社會上的一般人口更高。但即便如此,高校學生對傳染病的基本認識依然存在著缺陷,集中體現為對新冠肺炎基本性質、命名等問題的認知錯誤。此外,一些學生對新冠肺炎臨床癥狀和預防措施的認知也存在著一定的局限性。這一發現凸顯了在大學生群體中實施健康教育活動的迫切性。那么,在多元繁雜的各類媒介中,利用何種媒介開展健康教育活動可以取得實效呢?本研究發現,公眾對電視、微博、新聞客戶端三種媒介的接觸可以正向促進其知識的獲取,這為公共衛生界開展健康傳播帶來了啟示:在未來的健康教育活動中,首先可以利用電視媒體公信力強的優勢發布權威信息,并讓這些權威信息沉淀在民眾大腦中;其次,可以利用新聞客戶端專業性強、信息集納性強的優勢發布多元信息,滿足公眾多樣化的信息需求;再次,可以利用微博互動性強、覆蓋面廣的優勢將專業權威的資訊廣泛轉發擴散,從而在社會上產生廣泛的影響力。

需要說明的是,本研究尚存一些不足之處。一是在樣本來源方面,本文主要考察了四川地區高校學生的風險感知狀況。對于身處不同風險地區的民眾而言,其風險感知程度也會存在差異。因此,未來也期待著有來自不同地區的實證調查進行比較。二是在研究設計方面,本文屬于一個橫截面調查,缺乏對不同階段青年學生媒介使用狀況的追蹤研究。而在疫情發展的不同時段對同一樣本的縱貫分析,需要更多的研究。因此,期待著未來能出現一些利用面板數據的研究,以增強研究結論的可靠性。

注釋:

①Lin L , Savoia E , Agboola F , et al. What have we learned about communication inequalities during the H1N1 pandemic: a systematic review of the literature[J]. Bmc Public Health, 2014,14(1):484.

②李曉靜:《突發公共衛生事件的信息來源、媒介信任與防控研究——以新冠肺炎疫情為例》,《圖書與情報》2020年第2期。

③Miller LM, Bell RA. Online health information seeking: the influence of age, information trustworthiness, and search challenges,[J]. Journal of Aging & Health, 2012,24(3):525-541.

④Jang, K., & Paek, Y. M.When information from public health officials in untrustworthy: The use of online news, interpersonal networks, and social media during the MERS outbreak in South Korea[J]. Health Communication, 2019,34(9): 991-998.

⑤Yoo, W., Chio, D., & Park, K.The effects of SNS communication: How expressing and receiving information predict MERS-preventive behavioral intentions in South Korea[J]. Computers in Human Behavior, 2016,62:34-43.

⑥Kui, Liu, Li, et al. Chinese Public Attention to the Outbreak of Ebola in West Africa: Evidence from the Online Big Data Platform[J]. International journal of environmental research and public health, 2016,13(8):780.

⑦Rubin G J , Amlot R , Page L , et al. Public perceptions, anxiety, and behaviour change in relation to the swine flu outbreak: cross sectional telephone survey [J].Bmj,2009,339:b2651.

⑧Wray, R. J. , Becker, S. M. , Henderson, N. , Glik, D. , & Mitchell, E. W.Communicating with the public about emerging health threats: lessons from the pre-event message development project [J]. American Journal of Public Health, 2008,98(12):2214-2222.

⑨張志安、束開榮、何凌南:《微信謠言的主題與特征》,《新聞與寫作》2016年第1期。

⑩Fraser C, Donnelly CA, Cauchemez S, Hanage WP, Kerkhove MDV, Hollingsworth TD, et al. Pandemic potential of a strain of influenza A (H1N1): early findings[J]. Science, 2009,324(5934):1557-1561.

〔德〕尼克拉斯·盧曼:《信任:一個社會復雜性的簡化機制》,瞿鐵鵬、李強譯,上海人民出版社2005年版,第50-79 頁。

Hou, J., & Shim, M. The role of provider-Patient communication and trust in online sources in Internet use for health-related activities[J]. Journal of Health Communication, 2010,15:186-199.

Wathen, C. N., & Burkell, J.Believe it or not: Factors influencing credibility on the Web[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002,53:134-144.

馬超、吳建:《媒介可信度實態:川省例證》,《重慶社會科學》2015年第9期。

Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L.A dependency model of mass-media effects[J].Communication Research,1976,3(1):3-21.

Ball-Rokeach, S. J. The origins of individual media-system dependency[J].Communication Research,1985,12:485-510.

Lee, C.J.The role of Internet engagement in the health-knowledge gap[J]. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 2009,53(3):365-382.

Voeten HA, de Zwart O, Veldhuijzen IK, Yuen C, Jiang X, Elam G, Abraham T, Brug J.Sources of information and health beliefs related to SARS and avian influenza among Chinese communities in the United Kingdom and The Netherlands, compared to the general population in these countries[J]. International Journal of Behavioural Medicine, 2009,16:49-57.

Lo V H , Wei R , Su H.Self-efficacy, information-processing strategies, and acquisition of health knowledge [J]. Asian Journal of Communication,2013, 23(1):64-67.

高如:《警惕網絡輿論生態泛娛樂化的負效應》,《毛澤東鄧小平理論研究》2017年第8期。

馬超:《試論新聞媒體對謠言的傳播與防控》,《今傳媒》2015年第8期。

馬超:《健康議題辟謠社群的類別構成與社群結構研究——基于多主體謠言協同治理的視角》,《情報雜志》2019年第1期。

中國學位與研究生教育信息網,http://www.cdgdc.edu.cn/xwyyjsjyxx/xwsytjxx/qgptgxmd/265600.shtml。

Bergstro,A & Jervelycke Belfrage, M.News in social media[J]. Digital Journalism. 2018,6(5):583-598.

Ho, S. S. , Peh, X. , & Soh, V. W. L.The cognitive mediation model: factors influencing public knowledge of the h1n1 pandemic and intention to take precautionary behaviors[J]. Journal of Health Communication, 2013,18(7):773-794.

Shapiro, S., MacInnis, D. J., & Heckler, S. E.The effects of incidental ad exposure on the formation of consideration sets[J]. Journal of Consumer Research,1997,24(1):94-105.

Wanta W , Hu Y W .The Effects of Credibility, Reliance, and Exposure on Media Agenda-Setting: A Path Analysis Model [J]. Journalism Quarterly, 1994,71(1):90-98.

羅文輝等:《媒介依賴與媒介使用對選舉新聞可信度的影響:五種媒介的比較》,《新聞學研究》2003年第74期。

馬超:《數字媒體時代城鄉青年的媒介使用與媒介素養研究——來自S省青年群體的實證調查》,《四川理工學院學報(社會科學版)》,2018年第5期。

姜正君:《“短視頻”文化盛宴的文化哲學審思——基于大眾文化批判理論的視角》,《新疆社會科學》2020年第2期。

許明星等:《妥善應對現于新冠肺炎疫情中“心理臺風眼效應”的建議》,《中國科學院院刊》2020年第3期。