改革開放視野下拓展知青返城研究的四條路徑

易海濤

【摘 要】絕大部分知青在20世紀(jì)80年代前后返回城市,其返城既是改革開放的動力之一,同時也是改革開放的重要內(nèi)容。由此來看,加強(qiáng)知青返城研究刻不容緩。如何開展知青返城研究是一個見仁見智的問題,但至少有四條路徑有助于開展知青返城研究:其一,制度史視野對知青返城研究具有統(tǒng)籌作用,能在前后左右的平衡中更好把握此問題。其二,知青返城與改革開放有著反復(fù)的互動關(guān)系,應(yīng)進(jìn)一步厘清這種上下左右的互動關(guān)系,以便更好地理解改革開放和知青返城。其三,知青大返城有著顯著的時空差異,這種差異是地方特性所致,構(gòu)成了當(dāng)代中國地方史書寫的重要內(nèi)容。其四,知青返城后的研究是知青返城研究的重要內(nèi)容,因此需要在繼續(xù)拓展史料的基礎(chǔ)上,以知青為中心,做好相應(yīng)的課題研究。

【關(guān)鍵詞】知青;改革開放;上山下鄉(xiāng);返城;知青研究

知青上山下鄉(xiāng)是一場綿延20余年的浩大工程,遍及數(shù)千萬城鄉(xiāng)知青及其家庭,對當(dāng)代中國的發(fā)展有著深遠(yuǎn)影響。目前看來,對于知青上山下鄉(xiāng)中的“下”研究比較充分,對上山下鄉(xiāng)的緣由、動員、安置等有比較多的研究成果,但對于知青返城研究卻相當(dāng)薄弱。事實(shí)上,知青下鄉(xiāng)與返城,都凸顯了歷史的轉(zhuǎn)折。因此,知青下鄉(xiāng)與返城的各個環(huán)節(jié)都值得深入研究。尤其是知青返城,既是知青上山下鄉(xiāng)中的制度鏈條末梢,同時又與改革開放緊密相關(guān),故更應(yīng)加強(qiáng)對知青返城的研究。既有的知青返城敘述多停留在知青大返城階段(1978—1979年),且多以文學(xué)(小說)敘事為主,梁曉聲、鄧賢、池莉、王安憶等人的作品中都涉及知青返城。這樣的敘述雖然對知青上山下鄉(xiāng)的終結(jié)有比較生動的反映,但并不能完整地呈現(xiàn)知青返城的歷史脈絡(luò)。事實(shí)上,自知青上山下鄉(xiāng)開啟之后,知青返城之路便持續(xù)進(jìn)行,因此,對知青返城的研究不能僅僅停留在知青上山下鄉(xiāng)結(jié)束階段,這就要求研究知青返城要有一個總體關(guān)照。就知青大返城來看,其軌跡與中國改革開放開啟的軌跡大致相當(dāng),其無疑是改革開放的重要組成部分;返城后,廣大知青更是投身到中國改革開放的偉大事業(yè)中來,有許多知青成長為社會發(fā)展的中堅(jiān)力量,為改革開放作出了巨大貢獻(xiàn)。因而,研究知青返城既是研究改革開放史的重要內(nèi)容,同時也是作為一種方法論上的探討,即如何從改革開放史的一個具體方面來推進(jìn)整個改革開放史的研究。

一、制度史視野下的知青返城研究

目前,學(xué)術(shù)界研究改革開放史越發(fā)注意拓寬視野,強(qiáng)調(diào)辯證地看待改革開放前后兩個歷史時期的關(guān)系。確實(shí),從制度史的角度來看,改革開放史就應(yīng)從一種更長時段來展開討論,這樣也有助于我們更好地理解改革開放。作為改革開放的一部分,知青返城研究同樣應(yīng)拉長視野,而不是僅僅著眼于知青上山下鄉(xiāng)的末梢——大返城階段。就中國知青史研究而言,學(xué)術(shù)界長期多關(guān)注其“常態(tài)”下鄉(xiāng)而少關(guān)注其“變態(tài)”返城。其實(shí),作為一項(xiàng)制度而言,在知青上山下鄉(xiāng)過程中,返城與下鄉(xiāng)相伴始終,如因病返城、返城探親、招工返城、當(dāng)兵返城、就學(xué)返城等,這些形式的返城最終在知青大返城中得到了統(tǒng)一。對此,有三個層面的問題值得進(jìn)一步關(guān)注。

第一,知青下鄉(xiāng)后便陸續(xù)有少量知青返城,成為知青上山下鄉(xiāng)中的變量,雖然這些知青返城相較于當(dāng)時大張旗鼓地下鄉(xiāng)而言顯得有些悄無聲息,但對這些變量的研究卻不容忽視。

20世紀(jì)50年代知青上山下鄉(xiāng)后,隨著知青上山下鄉(xiāng)的開展,就一直有知青不斷返城。在這些知青返城過程中,有因不符合條件被送到農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線的城市知青。如1963—1966年赴新疆的上海知青中就有少量這樣的知青,為此,1966年8月28日上海市楊浦區(qū)護(hù)送青年到新疆的干部在總結(jié)報(bào)告中建議,今后應(yīng)嚴(yán)格貫徹上海市和楊浦區(qū)的指示,不將年齡過小的青年過早送到新疆。也有一些知青因不滿農(nóng)村的生活而悄悄跑回城市,最終滯留城市的情況。1958年2月24日,中共上海市西郊區(qū)委員會的一份文件顯示,到該地區(qū)落戶的1650名知識青年中已有30名左右逃回城市。截至1974年3月,1963—1966年支援新疆的上海知青中有2700名留在內(nèi)地,其中,留在上海市1500人(市區(qū)1300人,郊縣200人),1200人已到江蘇、浙江等地農(nóng)村結(jié)婚。而更多的情況則是,知青下鄉(xiāng)后一些出身好、表現(xiàn)好的知青被抽調(diào)到工交文衛(wèi)等戰(zhàn)線,或者通過上學(xué)、當(dāng)兵等方式返回城市。據(jù)共青團(tuán)上海市委員會1963年調(diào)查發(fā)現(xiàn),在1959年以前上山下鄉(xiāng)的上海知青中,大部分已被當(dāng)?shù)爻檎{(diào)參加工礦企業(yè)、文教事業(yè)或保送投考專業(yè)學(xué)校。即使留在農(nóng)村的,大多也不再直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn),而是擔(dān)任了政治、技術(shù)、文教等方面的工作。1973年8月,據(jù)上海市閘北區(qū)下鄉(xiāng)上山辦公室要求,江西省新干縣提供了一份當(dāng)?shù)厣虾V嗌洗髮W(xué)或中專技校讀書的詳細(xì)名單,由此可對知青求學(xué)離開農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線的情況有詳細(xì)了解。1981年,國務(wù)院知青辦對1962年知青調(diào)離農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線情況有一個大致統(tǒng)計(jì)(見表一)。不過,值得注意的是,就目前來看,對以這些方式返回城市的情況了解并不多,且多以北京、上海等大城市的跨省安置知青為主,對赴當(dāng)?shù)剞r(nóng)村下鄉(xiāng)的情況了解不多。另外,這些知青返回城市也并非一定返回其原戶口所在的城市,返城只不過是一個相對離開農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線的概念,這在此后的研究中仍需作進(jìn)一步分析。

第二,一些重要人物、重大事件影響著知青返城的進(jìn)程,需要對此作專門分析、討論。

人物在歷史研究中起著核心作用,知青返城研究同樣如此。正是因?yàn)猷囆∑降热说淖罱K決策,讓1000多萬上山下鄉(xiāng)的知識青年最終得以返回城市。在此過程中,也需要注意黨和國家其他的領(lǐng)導(dǎo)人所起到的作用。“文革”結(jié)束后,國家的各項(xiàng)事業(yè)不斷走上正軌,各地知青的返城呼聲也不斷高漲。為此,國家一方面通過召開知青工作會議來了解情況、解決問題,另一方面也向各地派出工作組解決問題。1979年5月1日,赴北京參加全國青聯(lián)會議和國務(wù)院知青辦召開的全國知青代表會議的新疆上海知青魚珊玲在會上提出了10條書面意見,對新疆上海知青要求返城的原因和過程有一個比較詳細(xì)的說明。她的這些意見得到了李先念、胡耀邦等人的批復(fù),對促成最終解決知青返城問題有一定幫助。在知青大返城的過程中,也有一些知青出于各種原因選擇留下。要考察知青返城就需要關(guān)注這些對立面,才能對知青返城有一個比較全面的呈現(xiàn)。同樣,對于大返城之前的返城,也需要展開相應(yīng)的研究。“文革”爆發(fā)后,此前的知識青年上山下鄉(xiāng)進(jìn)程中斷,爆發(fā)了大規(guī)模的知青返城,為此,中央三令五申要求這些知青返回農(nóng)村、邊疆就地鬧革命,最后仍有不少知青通過各種方式留在了城市。顯然,其中的一些典型案例值得作進(jìn)一步梳理。“文革”期間大批城市知青上山下鄉(xiāng),新的問題隨之產(chǎn)生,返城也提上了日程。在此過程中,1973年發(fā)生的“李慶霖上書”事件成為知青下鄉(xiāng)和返城的一個重要分水嶺。“李慶霖上書”事件發(fā)生后,中央對知青上山下鄉(xiāng)的安置管理工作進(jìn)行了大幅度調(diào)整,也加強(qiáng)了對知青工作中的經(jīng)費(fèi)、口糧、疾病、婚姻、安置布局等問題的進(jìn)一步領(lǐng)導(dǎo)。因此,加強(qiáng)對這些重要人物、事件、節(jié)點(diǎn)與知青返城的研究無疑有助于進(jìn)一步增進(jìn)對知青上山下鄉(xiāng)和知青返城的理解。

第三,知青返城過程中的幾種關(guān)系,如知青與農(nóng)民、城市與農(nóng)村、地方與中央等,也需要加以對比與考量。

有論者指出,中國當(dāng)代政治史研究“應(yīng)當(dāng)重視各層級的互動”,知青返城研究更是如此。從宏觀層面來看,知青上山下鄉(xiāng)牽涉到國家和個人之間的關(guān)系,同時也牽涉到城鄉(xiāng)、地區(qū)之間的關(guān)系;從微觀層面來看,又涉及知青與家庭、知青與農(nóng)民之間的關(guān)系等。但歸根結(jié)底,其所牽涉的還是人與人之間的關(guān)系。要更好地理解知青返城,就需要結(jié)合知青下鄉(xiāng)的歷史背景予以考量。新中國成立后,尤其是1953年中小學(xué)畢業(yè)生升學(xué)危機(jī)爆發(fā)后,國家日益加強(qiáng)對中小學(xué)生的日常勞動教育,“好兒女志在四方”“到農(nóng)村去,到邊疆去,到祖國最需要的地方去”日漸成為一種崇高的社會風(fēng)尚。盡管如此,當(dāng)知青在選擇下鄉(xiāng)時仍面臨著來自家庭的強(qiáng)大阻力。1957年12月,上海市在動員知青到安徽蕪湖、市郊農(nóng)村去時,家長的阻力非常大,有的甚至以自殺來威脅子女或藏了畢業(yè)證書、戶口冊來阻止子女去報(bào)名。即便“文革”期間所有符合條件的知青必須上山下鄉(xiāng),但當(dāng)知青可以返城時,家長對此事十分關(guān)心,想方設(shè)法讓子女返回城市。相對于知青家長,大批知青來到農(nóng)村,農(nóng)民則呈現(xiàn)出復(fù)雜的心態(tài)。長期以來,不少觀點(diǎn)認(rèn)為知青上山下鄉(xiāng)給農(nóng)村帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),因?yàn)樵S多農(nóng)村地區(qū)本就人多地少,本地農(nóng)民尚且無法滿足生產(chǎn)生活需要,知青到來只會增加額外負(fù)擔(dān)。而且,知青回城多年后回憶起農(nóng)村生活時,仍對農(nóng)村生活之苦有深刻記憶。其反映出的實(shí)質(zhì)是城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)所帶來的城鄉(xiāng)差別。這也進(jìn)一步說明,既然鄉(xiāng)村不如城市,知青的到來顯然加重了農(nóng)村的負(fù)擔(dān)。1958年2月24日,通過對到上海市西郊各鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)社落戶勞動的1650名知識青年檢查發(fā)現(xiàn),還有些人輕視農(nóng)民,與農(nóng)民關(guān)系格格不入。不過,知青下放的地方不同,知青的體驗(yàn)也是千差萬別的,對于各地城鄉(xiāng)關(guān)系也應(yīng)辯證看待,尤其是上海、北京等主要以跨省區(qū)安置知青的地區(qū),往往又能通過多種方式去幫助知青安置所在地改善生產(chǎn)生活,在某種層面改善了城鄉(xiāng)關(guān)系。而這些因知青上山下鄉(xiāng)所形成的城鄉(xiāng)、地域關(guān)系,一些甚至延續(xù)到了后知青時代。同樣,對于知青返城的研究,也必須考慮到返程前后的對比,要通過這種對比去捕捉背后的時代信息。

二、知青返城與改革開放的多重互動

有論者指出,中國當(dāng)代政治史研究“應(yīng)當(dāng)重視政治決策的過程”,確實(shí),尤其是像改革開放這樣的重大決策更是如此。那么,作為改革開放的重要組成部分,知青返城的決策過程同樣值得深入研究,而且,應(yīng)當(dāng)要有一種社會史的研究視野,注意其前后左右的對比關(guān)照。事實(shí)上,知青返城與改革開放本就有一個多重互動的過程。因此,有論者形象地將上山下鄉(xiāng)喻為“改革的催化劑”。

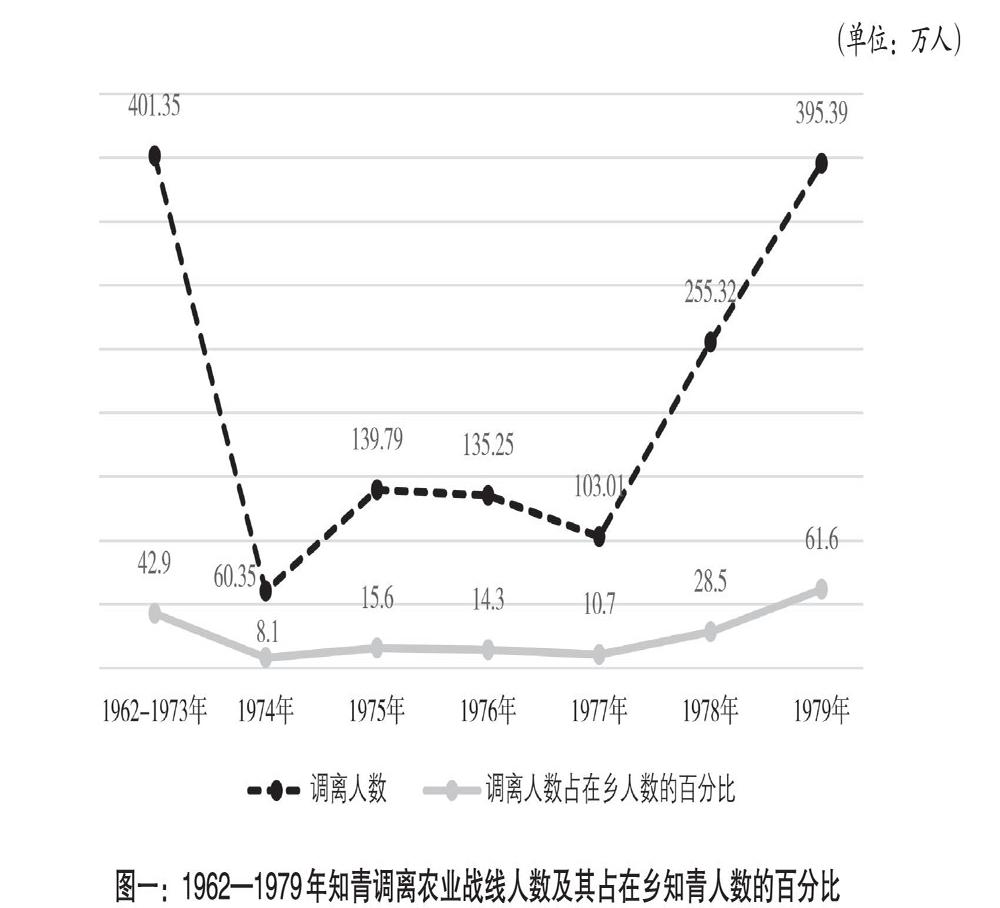

在改革開放前,知青返城人數(shù)雖未構(gòu)成大規(guī)模,但從總體上來看仍保持上升態(tài)勢。這也為改革開放的開啟打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在改革開放之前(1962—1976年)有736.74萬名知青調(diào)離農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線(其中,1962—1973年共計(jì)401.35萬人,占54.48%),在改革開放的醞釀、開啟階段(1977—1979年)則有753.72萬名知青調(diào)離農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線。由此不難發(fā)現(xiàn)知青返城(或者說“調(diào)離農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線”)與改革開放的重要關(guān)系,為此,需要加強(qiáng)對知青返城與改革開放的互動關(guān)系研究。

“文革”結(jié)束與改革開放的啟動有著直接關(guān)系,1976—1977年則是改革開放開啟的重要醞釀階段。盡管知青返城與改革開放的醞釀、開啟有著直接關(guān)系,但這種關(guān)系并非呈現(xiàn)出直線上升、層層遞進(jìn)的態(tài)勢。通過圖一可以發(fā)現(xiàn),1977年返城的知青人數(shù)較前兩年不但沒有增加,反而減少了不少,調(diào)離人數(shù)占在鄉(xiāng)知青人數(shù)的10.7%;到1978年則出現(xiàn)了大的轉(zhuǎn)折,調(diào)離農(nóng)村人數(shù)達(dá)到了255.32萬人,占在鄉(xiāng)知青人數(shù)的28.5%。這說明1977—1978年間知青上山下鄉(xiāng)有一個大的轉(zhuǎn)折。雖然目前大家對轉(zhuǎn)折的結(jié)果已經(jīng)比較清楚,但過程卻仍較模糊。譬如,人們大抵知道1977年高考制度的恢復(fù)與知青返城有著重要關(guān)系,但這個過程顯然還有值得進(jìn)一步探討的地方。通過表一便不難發(fā)現(xiàn),以高考返城的知青在當(dāng)時來說只占小部分,大多數(shù)還是通過招工、當(dāng)兵等形式調(diào)離農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線。盡管通過高考返城的知青人數(shù)不多,但其對廣大知青所帶來的影響卻不容小覷,這也激勵著更多的知青想要返城。

既然大多數(shù)知青仍是以招工的方式返城,這也意味著當(dāng)時的勞動就業(yè)市場需要有所改變,而這也就要求上山下鄉(xiāng)政策要有一個逐步退出的過程。一方面下鄉(xiāng)的人員減少,另一方面則是返城人數(shù)的增加。如何在此過程中實(shí)現(xiàn)綜合平衡,對既有的政策進(jìn)行調(diào)整,無疑是成功處理這一問題的關(guān)鍵。1978年3月28日,鄧小平同胡喬木、鄧力群談話,在談到如何使城鎮(zhèn)容納更多勞動力的問題時,他指出:“要研究一下,使我們的城市能容納更多的勞動力。現(xiàn)在搞上山下鄉(xiāng),這不是長期的辦法。”華國鋒、葉劍英、李先念等對鄧小平的意見都表示贊同。這就說明,黨和國家的幾位主要領(lǐng)導(dǎo)人對結(jié)束上山下鄉(xiāng)政策取得了共識,剩下的問題就是如何結(jié)束了。5月22日,遵照國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人指示,為加強(qiáng)城鎮(zhèn)勞動力與下鄉(xiāng)知青的統(tǒng)籌管理,國務(wù)院知青辦與國家勞動總局決定合署辦公,業(yè)務(wù)工作分別在兩個黨組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。在中央層面,國家已將知青上山下鄉(xiāng)的工作和勞動就業(yè)管理統(tǒng)籌在一起,說明知青上山下鄉(xiāng)的結(jié)束工作已經(jīng)邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。與此同時,中央也要求地方各級黨政部門探索結(jié)束知青上山下鄉(xiāng)的辦法。7月3日,胡耀邦同國務(wù)院知青辦主任許世平談話時指出:上山下鄉(xiāng)這條路走不通了,要逐步減少,以至做到不下鄉(xiāng),這是一個正確的方針,是可能做到的;安置方向主要著眼于城市,先抓京、津、滬三大城市。國務(wù)院知青辦根據(jù)胡耀邦的談話精神,于7月9—10日邀請三大城市知青辦主任座談,研究城市如何廣開就業(yè)門路,逐步做到城鎮(zhèn)青年多留城、少下鄉(xiāng)的問題。為更好統(tǒng)籌解決知青上山下鄉(xiāng)問題,國務(wù)院知青辦決定召開全國知青工作會議,以便開展更具有針對性的工作。

1978年下半年,國務(wù)院先后組織召開了數(shù)次有關(guān)知青工作的會議,討論的主要內(nèi)容就包括知青返城。在當(dāng)年的10月31日至12月10日,持續(xù)一個多月的全國知識青年上山下鄉(xiāng)工作會議在北京召開。會議期間,華國鋒、葉劍英、鄧小平、李先念、汪東興等接見出席會議的全體代表,李先念、紀(jì)登奎、陳永貴、彭沖、康世恩還同各地負(fù)責(zé)人進(jìn)行了專題座談。會議閉幕當(dāng)天,李先念將中央批轉(zhuǎn)的《知青會議紀(jì)要》和《國務(wù)院關(guān)于知識青年上山下鄉(xiāng)若干問題的試行規(guī)定》批送華國鋒。批語說:“建議印發(fā)政治局討論,然后以中央名義正式批發(fā)。現(xiàn)在有些地方知青上訪,甚至集體請?jiān)傅牟簧伲思M快發(fā)出為好。”12月12日,中共中央批發(fā)這兩個文件,要求各級黨委切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真貫徹執(zhí)行,積極而穩(wěn)妥地統(tǒng)籌解決好知青問題。正如李先念的批語所指出的那樣,當(dāng)時各地知青返城的呼聲高漲,急需中央作出相應(yīng)的解答。這兩份文件,一方面提出要逐步解決知識青年上山下鄉(xiāng)問題,尤其是要解決好留在農(nóng)村的知青問題,但另一方面并未停止上山下鄉(xiāng),而是說“對上山下鄉(xiāng)的范圍進(jìn)行了縮小”。之所以如此,是因?yàn)楫?dāng)時確實(shí)事情緊急,既有來自各地知青的返城呼聲,也因中共中央即將于12月18—22日在北京召開十一屆三中全會。在中共十一屆三中全會前連續(xù)召開知青工作會議,也不難發(fā)現(xiàn)知青工作在當(dāng)時的重要程度。換言之,知青工作也是一個牽涉面廣泛的問題,與此后的各項(xiàng)改革工作有著緊密的聯(lián)系。

中共十一屆三中全會作出改革開放這一偉大決策,對各項(xiàng)工作提出了相應(yīng)的改革要求。其中,經(jīng)濟(jì)體制是改革的重要內(nèi)容之一。1978—1980年,國有企業(yè)改革的焦點(diǎn)一直放在擴(kuò)大企業(yè)自主權(quán)的試點(diǎn)上。企業(yè)自主權(quán)中就包括人事權(quán)力,這在后來的知青返城工作中很快就得到了體現(xiàn)。1979年4月1日,鄧小平在審閱《一項(xiàng)牽動全局的重大問題——康永和同志關(guān)于上千萬人要求就業(yè)急需統(tǒng)籌安排的報(bào)告》時批示:“將此文件印發(fā)中央政治局和國務(wù)院有關(guān)部門。”5日,在中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)問題的會議上,李先念發(fā)表長篇講話指出:當(dāng)年大約有2000萬人需要安置,其中,按政策留城的知識青年320萬人,插隊(duì)知識青年700萬人。對此,中央需要統(tǒng)籌兼顧,解決好勞動力安排;已經(jīng)在國營農(nóng)場或其他單位就業(yè)的知識青年不再另行安置,要教育他們安心工作;要通過多種方式來解決城市青年的安置工作。由此不難發(fā)現(xiàn),知識青年是當(dāng)時城市就業(yè)工作的重頭,需要城市各部門做好相應(yīng)的消化工作,要求以更加靈活多樣的形式來安置這些人員。同時,農(nóng)村的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制改革無疑也加快了知青返城的進(jìn)程,給城市的知青安置工作進(jìn)一步解決帶來了壓力。

1979年10月4日,在中共中央組織召開的各省、自治區(qū)、直轄市第一書記座談會上,鄧小平強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)問題是當(dāng)時最大的問題,要求從經(jīng)濟(jì)的角度來解決落實(shí)政策、就業(yè)、上山下鄉(xiāng)知識青年回城問題。他指出,經(jīng)濟(jì)不發(fā)展,這些問題永遠(yuǎn)不能解決,要求廣開門路,多想辦法,千方百計(jì),解決問題。無論如何,通過各種方法大部分下鄉(xiāng)的知識青年得以返城。據(jù)1980年8月7日萬里在全國勞動就業(yè)會議上的講話反映,當(dāng)時在農(nóng)村下鄉(xiāng)的知青還有150萬人。對此,萬里指出應(yīng)繼續(xù)“從城鄉(xiāng)兩方面廣開生產(chǎn)門路,爭取在一二年或者稍長一點(diǎn)時間內(nèi)把他們安排好”。盡管他在講話中表示今后“還是要鼓勵知識青年到農(nóng)村去,到邊疆區(qū),到最艱苦的地方去”,但方向?qū)嶋H上已經(jīng)發(fā)生了變化,即便是下鄉(xiāng)也要提高他們的專業(yè)知識,作為技術(shù)人員、技術(shù)專家去支援其他地方的“四個現(xiàn)代化”建設(shè),同時還指出“知識青年凡是在城鎮(zhèn)能夠全部安排的,就不必再上山下鄉(xiāng)了”。

目前關(guān)于知青上山下鄉(xiāng)的原因仍多有爭論,其中,解決就業(yè)一說占有很強(qiáng)的話語權(quán)。確實(shí),從知青返城來看,其最終的統(tǒng)籌解決之道也是落腳在解決就業(yè)。1981年10月17日,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于廣開門路,搞活經(jīng)濟(jì),解決城鎮(zhèn)就業(yè)問題的若干決定》,第一條就指出:城鎮(zhèn)青年就業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的一個重大問題。它關(guān)系到人民群眾的切身利益,關(guān)系到國家的安定團(tuán)結(jié)和“四個現(xiàn)代化”建設(shè)前途,應(yīng)當(dāng)根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)調(diào)整和發(fā)展的需要,有計(jì)劃有步驟地加以解決。各地要不斷地調(diào)查研究,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在一段時間內(nèi),逐步形成一套有利于發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)和改善人民生活的勞動就業(yè)制度。該決定對此提出了大量具體措施。其中,此前列入地方財(cái)政包干使用的知青安置經(jīng)費(fèi),要作為城鎮(zhèn)安置就業(yè)(包括補(bǔ)助勞動服務(wù)公司)的基金使用,在沒有下鄉(xiāng)任務(wù)的地方,仍要保證這部分經(jīng)費(fèi)的數(shù)量和來源。安置就業(yè)經(jīng)費(fèi)要專款專用,不準(zhǔn)移作他用。確實(shí),城市知青不再下鄉(xiāng),大批知青返回城市,這需要國家不斷探索新的就業(yè)途徑。“為了緩解就業(yè)壓力,各地政府在向現(xiàn)有單位硬性分派就業(yè)人員的同時,開始考慮在國有部門之外開辟新的就業(yè)門路。中央的政策逐步放開,允許并積極鼓勵城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)和個體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,鼓勵勞動者多渠道就業(yè)和自謀職業(yè)。”

通過上述分析,不難發(fā)現(xiàn)知青返城與改革開放之間不斷互動的過程。但是,這個過程目前并不十分清晰,一方面高層的決策過程不清楚,另一方面地方如何操作也不甚清楚。這就要求加強(qiáng)研究,不斷豐富知青返城過程的拼圖,讓知青返城與改革開放的豐富聯(lián)系有更加清晰的呈現(xiàn)。

三、知青大返城的時空差異

改革開放有一個從試驗(yàn)到推廣、從特殊地區(qū)到全國的漸進(jìn)過程,知青大返城也存在類似的時空差異。事實(shí)上,歷史的發(fā)展也是由地方歷史和整體歷史共同構(gòu)成的。近年來地方史的書寫越發(fā)強(qiáng)烈,學(xué)術(shù)界強(qiáng)調(diào)從地方管窺整體,從整體統(tǒng)領(lǐng)地方,以求呈現(xiàn)出更加完整的歷史面向。圍繞知青大返城的地方性差異展開相應(yīng)研究,梳理相關(guān)史實(shí)并探究其背后的個中緣由,既能進(jìn)一步豐富當(dāng)代中國地方史研究,同時也將進(jìn)一步完善對整個當(dāng)代中國史的書寫。

如果要更好地理解知青大返城所呈現(xiàn)出的差異,就需要將知青下鄉(xiāng)與之結(jié)合起來考察,只有這樣對比分析,其效果才會更加凸顯。一方面,各地知青上山下鄉(xiāng)本就呈現(xiàn)出時間上的差異,人口多少不一;另一方面,知青輸出地向各知青接收地輸送知青在時間、數(shù)量上也呈現(xiàn)出差異。之所以出現(xiàn)這種情況,與知青輸出地、接收地圍繞知青所展開的博弈有很大關(guān)系,同時也受到知青接收地的物質(zhì)基礎(chǔ)、干部隊(duì)伍、安置地遠(yuǎn)近等客觀條件的影響。譬如,1965年北京市計(jì)劃安排2.01萬名知識青年上山下鄉(xiāng),其中,新疆、西藏軍墾農(nóng)場分別計(jì)劃安置600人、500人,但因兩地與北京距離遠(yuǎn)、條件艱苦,截至當(dāng)年9月底,新疆完成了159人、西藏完成了90人的動員任務(wù)。而知青下放到各地的境遇也大不相同。譬如,“文革”前安置到新疆軍區(qū)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的上海知青雖然距離較遠(yuǎn),但因?yàn)樗麄兪潜鴪F(tuán)職工,總體來說生活待遇還算不錯,而“文革”期間赴浙江山區(qū)上山下鄉(xiāng)的上海知青待遇相對較差。同樣是“文革”期間上山下鄉(xiāng)的知青,因下鄉(xiāng)的地方不同,待遇也存在巨大落差。“同樣去農(nóng)村插隊(duì),在黑龍江省的知青一天可掙工分兩元多,而在皖北的知青一天工分所得只有一角錢,兩者相差在20倍以上。”這些經(jīng)濟(jì)上的不同境遇對知青返城所造成的影響不容忽視。而地處邊疆的云南、新疆、黑龍江等地則又多了一層邊防因素,尤其是云南,因中越邊境沖突加劇,其知青大返城的進(jìn)程要更快。不過,雖同處邊疆,但具體原因也各不相同。黑龍江更多是受到來自蘇聯(lián)的威脅。據(jù)赴黑龍江生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的上海知青劉訓(xùn)付回憶:“1979年2月,中蘇邊境又緊張起來了。當(dāng)時叫‘南打北防,南邊在跟越南打自衛(wèi)反擊戰(zhàn),北邊還要防止蘇聯(lián)。當(dāng)時我們比1969年還要緊張,部隊(duì)都進(jìn)駐團(tuán)場了,我們每天都聽到空襲警報(bào)。這時候我已經(jīng)回到上海了。”而新疆的上海知青因已是農(nóng)場職工,婚育率高,故其返城的主要吁求就在子女成長問題。以此論之,各地知青大返城所呈現(xiàn)出的復(fù)雜景象也值得進(jìn)一步研究。

從圖二可知,1978年西藏的知青全部返城了,北京、青海、云南的知青也大部分返城,而廣東、福建等地的知青則主要是在1979年返城,這其中有沒有政治、經(jīng)濟(jì)因素的考慮,而這些又是如何對經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著反作用的?要知道,在對外開放的進(jìn)程中,廣東、福建因地處沿海,地理位置特殊,因此在對外開放時先行一步。而且,在“文革”期間便有一些廣東知青“逃港”,照理而言,其大返城應(yīng)在1978年開啟,何故又到1979年才大批返城,其背后的緣由顯然值得進(jìn)一步分析。即便在同一年,各地知青返城的方式也呈現(xiàn)出不同的態(tài)勢。1977年開始恢復(fù)高考制度,當(dāng)年四川省調(diào)離農(nóng)村的知青人數(shù)為123 051人,而通過升學(xué)調(diào)離農(nóng)村的有12 202人,占總調(diào)離數(shù)的9.92%;1977年通過升學(xué)調(diào)離農(nóng)村人數(shù)占比最多的是新疆維吾爾自治區(qū),占總調(diào)離數(shù)的48.92%,為11 959人。1978年調(diào)離農(nóng)村人數(shù)最多的是遼寧省,為302 955人,通過升學(xué)調(diào)離農(nóng)村的人數(shù)為19 663人,占總調(diào)離數(shù)的6.49%;但通過升學(xué)調(diào)離農(nóng)村人數(shù)最多的是四川省,為34 304人,占總調(diào)離人數(shù)的12.04%。這就需要結(jié)合當(dāng)時的高考制度,以及各地的工農(nóng)業(yè)建設(shè)等來展開相關(guān)問題的討論。事實(shí)上,針對知青返城一事,各地本就在不斷摸索相應(yīng)的解決之道。1978年1月12日下午,華國鋒、葉劍英、鄧小平、汪東興等人接見參加省、自治區(qū)、直轄市知識青年辦公室負(fù)責(zé)人座談會及其他專業(yè)會議的代表。此處披露了接見信息,但并未透露接見的詳細(xì)內(nèi)容。不過,當(dāng)鄧小平2月1日到成都考察聽取趙紫陽等匯報(bào)四川工作時指出:“真正解決下鄉(xiāng)知識青年問題,歸根到底是城市工業(yè)發(fā)展”,要求“全國都要研究有什么門路容納這些勞動力的問題”。這就表明,鄧小平對知識青年上山下鄉(xiāng)、教育等問題有了進(jìn)一步的綜合考慮,同時也讓各地摸索相應(yīng)的解決方法。

當(dāng)然,從大的方面來說,知青大返城呈現(xiàn)出時空差異,其反映出的本質(zhì)問題是當(dāng)時社會結(jié)構(gòu)所面臨的問題,包括各地所面臨的現(xiàn)實(shí)問題、就業(yè)承受能力、生產(chǎn)力、工業(yè)化等。1979年3月25日,陳云在國務(wù)院財(cái)經(jīng)委員會第一次會議上提出了許多實(shí)際問題,其中重點(diǎn)提到2000萬人就業(yè)問題。針對在農(nóng)場勞動的知識青年,他結(jié)合當(dāng)時實(shí)際情況,指出都要回城市大體辦不到,要說服教育讓他們安心在農(nóng)場勞動。這一方面說明城市就業(yè)問題仍相當(dāng)嚴(yán)峻,另一方面也說明解決這個問題需要循序漸進(jìn)、有步驟解決。因此,盡管都是解決下鄉(xiāng)知青返城問題,但到農(nóng)場勞動的知青與到非農(nóng)場勞動的知青的解決辦法也不一樣。

總體來看,除一些跨省安置的知青大返城過程目前稍微比較清楚之外,其他地方知青大返城的過程并不清楚。因此,需要進(jìn)一步梳理各地知青大返城的異同,從而追問其背后的經(jīng)濟(jì)社會問題。在此過程中,既要有橫向的空間對比,同時也需要有縱向的時間剖析。

四、知青返城后的相關(guān)問題研究

目前,社會學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、心理學(xué)等學(xué)科對知青返城后的相關(guān)研究已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展,史學(xué)研究成果則寥寥。眾所周知,知青一代在改革開放的進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用。僅就人文社會學(xué)科而言,知青一代學(xué)者“提出的命題、觀點(diǎn)在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)將是中國社會科學(xué)發(fā)展的重要基礎(chǔ)”,時光流逝,這些知青學(xué)者漸漸退出歷史舞臺,但就知青與其學(xué)術(shù)史的關(guān)系梳理則并不多。這顯然與史實(shí)不相符合。因此,知青返城后的相關(guān)研究理應(yīng)成為改革開放后知青返城研究的重要內(nèi)容。不過,有三個關(guān)鍵性問題需要重點(diǎn)關(guān)注。

其一,要做好知青返城后資料的搜集、整理工作。

隨著1981年國務(wù)院知青辦撤銷,專門負(fù)責(zé)知青工作的機(jī)構(gòu)便從此消失,知青相關(guān)材料不斷歸屬到勞動、人事部門,這也使得返城后知青的資料搜集、整理、利用的難度加大。事實(shí)上,知青在返城后走上了各自不同的人生道路,其知青身份在法定意義上便已經(jīng)消失,其資料自然不再屬于“知青”,而是屬于其所在的各行業(yè)、各部門。如何搜集、利用這些資料,目前并沒有一套行之有效的方法,諸多關(guān)于知青返城后問題的討論,多根據(jù)口述訪談、田野調(diào)查等方法進(jìn)行。這雖是目前通用的方法,但效率高低并不好說。因此,有必要加強(qiáng)對知青返城后資料的搜集、利用。口述訪談雖是目前運(yùn)用最多的方法,但這樣的工作實(shí)際上對訪談?wù)哂休^高的要求,因?yàn)橐话阍L談?wù)邥鶕?jù)自己的研究主題來尋找采訪對象,這樣的訪談要求訪談?wù)哂幸欢ǖ那捌诜e累,這自然就會影響到訪談的進(jìn)度。此外,因知青經(jīng)歷頗為相同,如何在類似經(jīng)歷中找尋不同的問題,這對訪談?wù)咭灿泻芨叩囊蟆K裕环矫婕毙桕P(guān)于知青口述工作的理論指導(dǎo),另一方面也要求建立更多的知青口述史資料平臺,實(shí)現(xiàn)資料的互通。除口述外,更需要結(jié)合已經(jīng)出版的知青傳記、回憶錄等圖文資料,搭建相關(guān)的綜合性數(shù)據(jù)庫,這就要求有相關(guān)機(jī)構(gòu)、學(xué)者來承擔(dān)這一重任。

其實(shí),無論是哪個學(xué)科去開展知青口述訪談,盡管著眼的理論、問題不盡相同,但知青大抵經(jīng)歷過從下鄉(xiāng)到返城的幾個階段,呈現(xiàn)出一定的相似性,故既需要呈現(xiàn)出相似的東西,又要挖掘相似中的不同。從目前來看,社會學(xué)在圍繞返城知青開展的口述訪談中取得了一定的研究成果,但其背后的學(xué)術(shù)關(guān)照點(diǎn)更多是在探討身份、記憶等社會學(xué)理論問題。史學(xué)則更加重視文字材料,口述主要是一種輔助性質(zhì)的論證。故應(yīng)多加強(qiáng)學(xué)科間的對話,既要在口述訪談工作上有一定的突破,也要在圖文資料整理工作上有大的進(jìn)展,更要在方法上有所創(chuàng)新,從而真正促進(jìn)知青返城后相關(guān)問題的研究。

其二,返城后知青研究的幾種可能。

一是知青與國家各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的專題研究。返城后知青群體的發(fā)展路徑有著巨大的分化:一些知青通過高考回到城市,成為科教文衛(wèi)等各行業(yè)的領(lǐng)軍人才;一些知青通過招工、頂替等方式返城,成為工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)線上的主力軍;還有一些知青則成為最早下海經(jīng)商創(chuàng)業(yè)的一批人,成為市場化路徑的最早探路者之一。返城后知青在各行各業(yè)努力付出,與國家命運(yùn)息息相關(guān),參與、經(jīng)歷、見證國家的各項(xiàng)改革。針對返城后走上工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)線上的知青,有學(xué)者用“從下放到下崗”來形容,盡管這樣的形容過于極端,但對知青與國家改革和發(fā)展軌跡卻有著很好結(jié)合,尤其是將之與國企改革的緊密結(jié)合有著深刻的體現(xiàn)。也有論者指出:“一批‘上山下鄉(xiāng)的知識青年親身感受到農(nóng)村的落后與貧困,他們在‘文化大革命中后期相互聯(lián)絡(luò)、交流情況和看法,討論中國農(nóng)村發(fā)展道路問題,其中不少人在80年代改革開放中嶄露頭角。”一方面,知青投身到國家改革開放的事業(yè)中去;另一方面,知青返城后國家也非常重視搞活經(jīng)濟(jì),廣開就業(yè)門路,進(jìn)行了大量嘗試。因此,無論是下鄉(xiāng)、返城、下崗,其實(shí)都是知青與國家的改革發(fā)展緊緊相連的深刻體現(xiàn),應(yīng)對這些個體生命和國家的發(fā)展展開更多研究,豐富對知青和國家發(fā)展的深刻認(rèn)識。

二是知青返城后的影響研究。長期以來,對知青下鄉(xiāng)后給農(nóng)村所帶來的影響有較多關(guān)注,但對知青返城后給農(nóng)村所帶來的影響卻幾乎不受關(guān)注。盡管這只不過是學(xué)界對知青本身持續(xù)關(guān)注的正常現(xiàn)象,卻反映出知青研究的片面性,即較少關(guān)注知青上山下鄉(xiāng)之另一面。就知青返城而言,其對不同城市所帶來的影響不可等同視之,對到本地農(nóng)村下鄉(xiāng)和跨地區(qū)安置的影響更是如此。就知青個體而言,盡管上山下鄉(xiāng)所帶來的城鄉(xiāng)感情(記憶)不盡相同,有苦難有幸福,但不可割舍的是那份青春記憶。不少知青在返城后仍與曾經(jīng)的下鄉(xiāng)地點(diǎn)保持著密切聯(lián)系,成為當(dāng)代城鄉(xiāng)關(guān)系中的特殊形式。北京知青馬戎(現(xiàn)為民族學(xué)學(xué)者)在“文革”期間赴內(nèi)蒙古牧區(qū)上山下鄉(xiāng)。他認(rèn)為“‘文化大革命中的‘上山下鄉(xiāng)無意中構(gòu)建起草原蒙古族社區(qū)與北京之間的感情紐帶”,這些知青當(dāng)時與蒙古族牧民朝夕相處、相互影響,直到今天還能互相往來。因此,需要加強(qiáng)對知青返城后的城市、農(nóng)村、家庭等相關(guān)問題的研究,豐富當(dāng)代社會變遷的圖景,而不是呈現(xiàn)出單線條的社會圖景。

三是知青群體、個人發(fā)展的專題研究。“老三屆”是知青中的一個特殊群體,因?yàn)樗麄兪?968年12月22日毛澤東“最高指示”下發(fā)后第一批下放的知青,也由此實(shí)現(xiàn)了由紅衛(wèi)兵向知青身份的轉(zhuǎn)變。這批知青也多是“文革”后恢復(fù)高考的第一批大學(xué)生,成為各行各業(yè)的領(lǐng)軍人物,因此對其書寫較多。如在《開山大師兄:新中國第一批文科博士訪談錄》一書中,大多數(shù)訪談?wù)叨妓闶恰袄先龑谩薄2贿^,就返城后知青群體的書寫而言,目前還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。即便是“老三屆”,也仍有諸多值得討論的地方,如知青身份對“老三屆”身份有哪些影響,“老三屆”又是如何影響知青身份的,等等。上千萬的知青既可以簡單地用“知青”二字加以概括,但其背后卻是千千萬萬個鮮活的個體,牽涉上千萬個家庭,因此,關(guān)于知青群體、個人發(fā)展的討論顯然還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。當(dāng)然,這項(xiàng)研究本身也面臨著很大的難度。譬如,從當(dāng)代學(xué)術(shù)史研究來看,如果專門把知青學(xué)者提出來可能并不符合各學(xué)科的發(fā)展規(guī)律,但他們的知青身份究竟對自己的研究有多大影響,進(jìn)而又對其學(xué)科發(fā)展帶來了哪些影響,這既是一個值得關(guān)注的問題,同時更是一個難題。

其三,如何開展跨學(xué)科、代際間的對話。

目前,社會學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)等領(lǐng)域的學(xué)者逐漸關(guān)注到知青返城與知青婚姻、幸福感、生活質(zhì)量、政治參與度等問題,但還有很多值得進(jìn)一步關(guān)注的地方。相較于其他學(xué)科強(qiáng)烈的問題意識和理論屬性,史學(xué)可能更多的還是關(guān)注史實(shí)層面的問題,以及在此基礎(chǔ)上對歷史演進(jìn)過程中的機(jī)制、人事、社會文化等問題的討論。各學(xué)科不同的學(xué)科屬性造就了彼此對知青返城后的關(guān)注點(diǎn)不同,但也為進(jìn)一步合作帶來了機(jī)會。相較于學(xué)科分野與合作而言,難度更大的可能是非知青學(xué)者對知青研究所產(chǎn)生的代際困惑。有學(xué)者指出:“旁觀者的身份既使他們多了一些理性思考的優(yōu)勢和高度,又使他們少了一些還原歷史的感覺和能力”,“兩代人之間如何銜接、繼承和發(fā)展,也是一個值得注意的問題”。作為年輕一代的研究者,筆者以為,我們既需要通過閱讀和感悟來克服不足,更需要行萬里路,從實(shí)踐中感悟知青的豐富閱歷。事非經(jīng)過不知難,如果不到知青下鄉(xiāng)的地方親自走一走,不與知青多交流,可能有些知識終歸是紙上談兵,無法深入人心。

[作者系歷史學(xué)博士,中國社會科學(xué)院當(dāng)代中國研究所《當(dāng)代中國史研究》編輯]