農民創業有利于提升農民生活滿意度探討

——基于山東東營創業項目調研

韓杰 鄭清蘭 孫穎 宋華嶺

(濟南大學泉城學院商學院,山東 煙臺 265600)

引言

創業作為一種新的生產要素,是經濟發展的新引擎,對促進經濟增長起到重要作用[1,2]。激勵農民創業,在推動農村產業融合發展,拓寬農民增收渠道,實現鄉村振興戰略等方面具有重要意義[3,4]。相較于其他創業而言,農民創業面臨的問題更復雜,所要克服的障礙更多,因此,如何幫扶農民創業成為一個重大的理論與現實問題。近年來,在大眾創業、萬眾創新的時代背景下,關于農民創業的話題儼然成為“三農” 領域中重要的研究對象。從已有的研究來看,農民創業尚未形成理論框架,正處在理論探索階段[5,6]。農民創業研究領域主要聚焦在微觀層面和宏觀層面,從微觀層面來講,各研究主要集中在農民創業意愿的影響因素[7-9]、農民創業績效[10,11]、農民創業者個體特征[12]、創業能力以及創業環境[13]等。從宏觀層面來講,學者們主要研究農民創業對農村經濟增長[14]和農民增收2 個方面。雖然各位專家學者對農民創業的物質績效關注較多,但一個值得關注的問題就是,農民創業所帶來的精神績效研究卻十分匱乏。農民創業提高農民生活滿意度了嗎? 不同類型的創業行為是否都能提升農民生活滿意度? 農民創業者的能力差異和農村地區社會關系的多樣化對創業者生活滿意度有哪些影響? 其中的作用機理是什么? 為了回答以上問題,本文利用對山東東營市“巾幗創業” 調研數據,重點探討農民創業對農民生活滿意度的影響和作用機制。

本文的主要貢獻在于2 個方面:本文基于社會學理論,衡量農民創業對農民生活滿意度的影響,豐富了農民創業的精神績效研究;本文研究所采用的數據來自于團隊調研的一手數據,使得研究結論更加可靠。

1 文獻綜述與研究假說

1.1 農民創業對農民生活滿意度的影響

研究證實,農民創業對物質績效(農村經濟發展和收入) 產生重要影響。具體而言,專家學者從不同的角度衡量農民創業增收,土地作為農民創業的重要物質基礎,土地流轉對農民創業增收產生不同的影響,對中國家庭追蹤調查樣本進行分析,研究結果表明,無論是土地流入和流出都對農民創業產生正向影響,但是土地轉入的創業效應更大。電商平臺作為農民創業的載體,良好的電子商務環境有助于農民創業選擇,同時也會增加創業居民的收益。大量的文獻已經證實,農民創業有利于農民創業增收和經濟發展;與此同時,也有少量文獻探究了農民創業對農民精神績效(滿意度和幸福感) 具有促進作用,研究顯示,農民創業可以提高農民幸福感。基于中國千村調查數據研究分析認為農民創業能正向提高農戶村莊社會地位,村莊社會地位的提高會對農民幸福感產生積極作用。農民幸福感的提升能夠在一定程度上增強農民生活滿意度。

因此,提出假設1:農民創業有利于提高農民生活滿意度。

1.2 農民創業影響農民生活滿意度的理論分析

二元經濟結構理論認為,相較于其它創業而言,農民創業比率較低,長期以來,受制于城鄉發展不平衡的影響,無論是社會資本、創業環境、政策扶持以及基礎設施建設等資源,中國農村居民很難獲取到有效的社會資源,嚴重制約了農民創業。近年來,國家出臺一系列扶持創業的政策,部分農民依靠相關信息和資源走上了機會型創業道路,也存在部分農民為了生計進行生存型創業,總體而言,機會型創業的農民依賴社會資源所獲得收入和閑暇時間要遠多于大于生存型創業的農民。

因此,提出假設2:相比較于生存型創業,機會型創業更能提升農民生活滿意度。

2 數據來源和模型設定

2.1 數據來源

本文使用的數據來源于課題組于2018 年6 月在山東省東營市(東營區、河口區、廣饒縣、利津縣和墾利縣) 針對“農村巾幗創業項目” 的調研。在東營市婦聯“農村巾幗創業項目” 負責人的配合下,選擇符合要求的農戶,隨機在各個區縣選擇5 個鄉鎮作為待調研的區域。根據分層抽樣,各個縣區同時選擇了高收入農戶與低收入農戶進行調查,保證了數據的無偏和代表性。相關數據采用分層抽樣方法投放,保證了數據的無偏性。各地投放問卷70 份,共回收有效數據315 份,樣本有效率為90%。

2.2 模型設定

目前學者通常用序數效用來理解滿意度,數字只是代表農民對滿意度的不同排序,數字之間的差別不具有可比性,因此,滿意度不是連續變量,而是一個離散變量。所以,本文建立多元無序選擇概率模型(Multinomial Logit,mlogit) 分析農民生活滿意度。mlogit 模型在估計時通常將可觀測的離散型被解釋變量S 通過函數轉換為不可觀測的連續型變量S*,以消除估計結果的不一致性和異方差問題。設定公式如下:

農民創業是農民生活滿意度的重要影響因素,農民創業是農戶根據自身特質和資源等相關因素而有意識選擇的結果,如果不考慮農戶潛在的自選過程而直接估計上述模型,結果會出現偏差。農民創業是內生的,后續需進一步采取傾向得分匹配方法來檢驗估計結果的可靠性,傾向得分匹配方法是處理自選擇問題的一種常用方法,本文采用PSM 方法處理農民創業的自選擇問題,在每個非創業農民的樣本上,為每個農民創業匹配一個非創業農民,使這2 個農戶除了在創業外,其它方面特征均相同。具體而言,可以看作是一個農戶進行2 次實驗,分別是選擇創業和非創業,兩者之間的差值就是農戶選擇創業的凈效應。對于參與創業的農民而言,這個凈效應被稱為平均處理效應(ATT),其公式為:

式中,第1 部分是農民創業與未創業的農民平均差異,第2 部分為參與者與未參與者滿意度之差,即為平均處理效應。

2.3 變量選取

2.3.1 被解釋變量

本文研究的被解釋變量為農民生活滿意度,實際調研過程中對受訪者生活滿意度進行提問,通常衡量效用的標準采用的是李克特量表,該測度方法具有心理測量學的充分性,同時也是研究關于幸福感和滿意度的通用方法。受訪者需要從數字1~5 中選擇,其中1 代表非常不滿意,5 代表非常滿意,數字越大,滿意程度越高。

2.3.2 解釋變量

本文研究的解釋變量為農民創業。若農民創業則賦值為1,否則為0。本文中農民創業是指農民以家庭為單位或創建新的單位,通過投入或整合各項資源,從事農業生產活動并謀求發展的過程。已有的文獻研究表明,不同類型的創業活動帶給創業者的生活滿意度存在差異性,因此本文將農民創業活動進行分類,根據創業動機將創業活動分為機會型創業和生存型創業。機會型創業是農民捕獲到發展信息而開展的創業,如政府組織技能培訓和婦聯提供的創業項目和啟動資金等。生存型創業是農民面臨就業阻礙和平衡家庭關系而進行的被動創業。

2.3.3 控制變量

本文的控制變量主要分為個人稟賦、家庭稟賦、區域稟賦、社交稟賦以及政策特征。個人稟賦變量包括年齡、受教育程度、是否為黨員、婚姻狀況、家庭人口數量、家庭非農人口數量;其中,受教育程度分為小學及以下、初中、高中和大專及以上學歷,家庭人口數量和非農人口數量以實際調查數據為準,其它變量則定義為連續變量或虛擬變量。家庭稟賦主要包括農民是否領辦合作社、是否加入合作社、農民2013年和2017 年的收入狀況。區域稟賦包括農民家庭所在地的地理特征和地區經濟發展水平。社交稟賦主要包括農民是否在村里擔任村干部、是否組織廣場舞、是否參加廣場舞。政策特征中主要有創業項目資助、職業培訓、直接補貼、貨源或供貨渠道、土地流轉、貼息貸款和農村電商。由此可見,農民創業是實現人民美好生活需要的重要途徑之一,具體差異是否顯著,需要借助模型進一步分析。

3 實證結果分析

3.1 基準回歸結果

3.1.1 農民創業總體對滿意度的影響

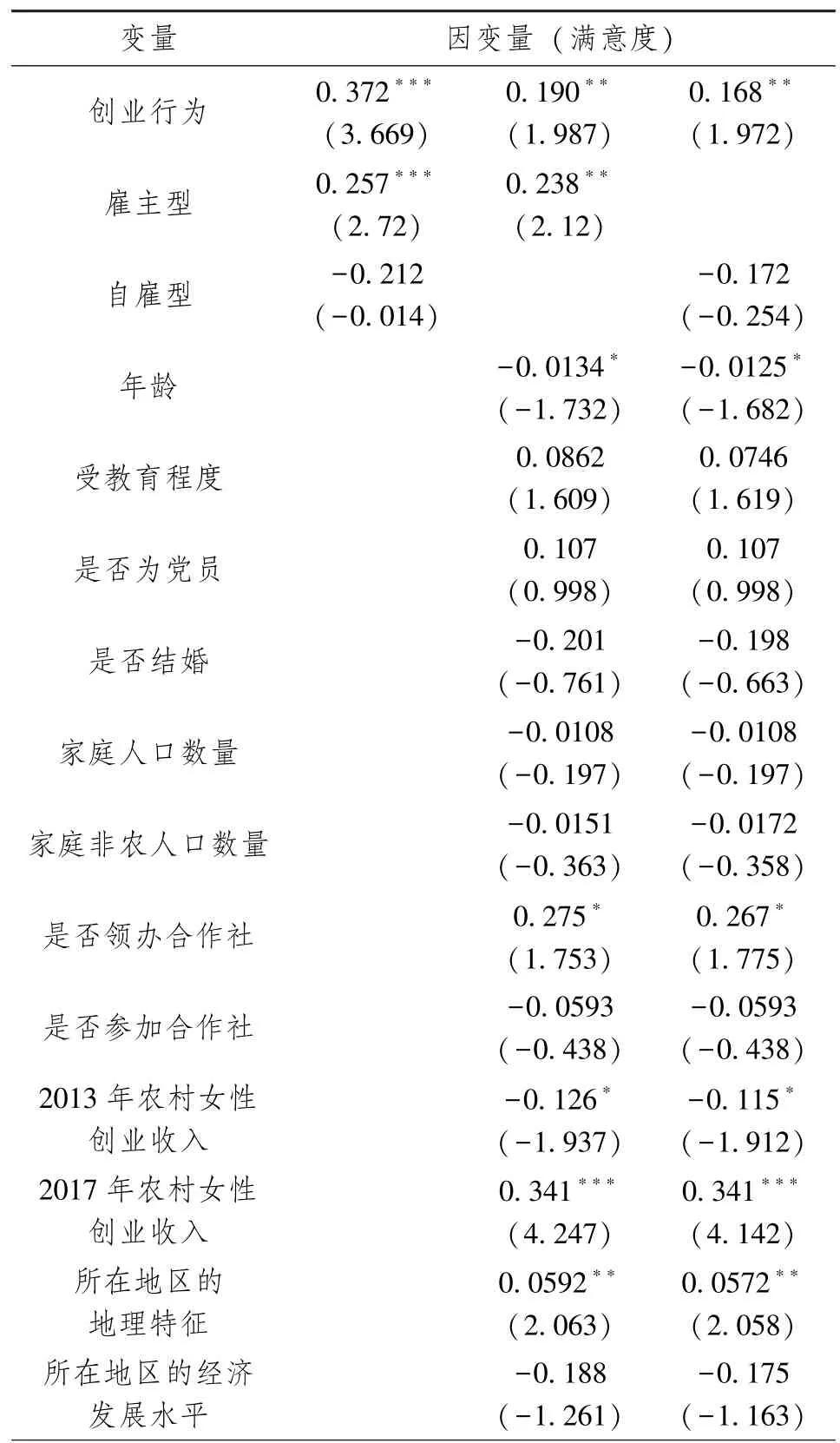

本文對原始樣本進行相關性檢驗,其中因變量與各變量之間的Pearson 系數小于0.2,表明各變量之間不存在相關性。表1 顯示創業對滿意度的影響效果,可以看出,創業總體對滿意度呈現明顯的正向相關性,分別在1%和5%水平上顯著,也就是說,相比較于非創業行為,創業能提升滿意度。依次加入控制變量,仍然能夠得出此結論。假設1 得到基本驗證。

表1 創業行為對滿意度的影響

續表 創業行為對滿意度的影響

3.1.2 不同類型的創業對滿意度的影響

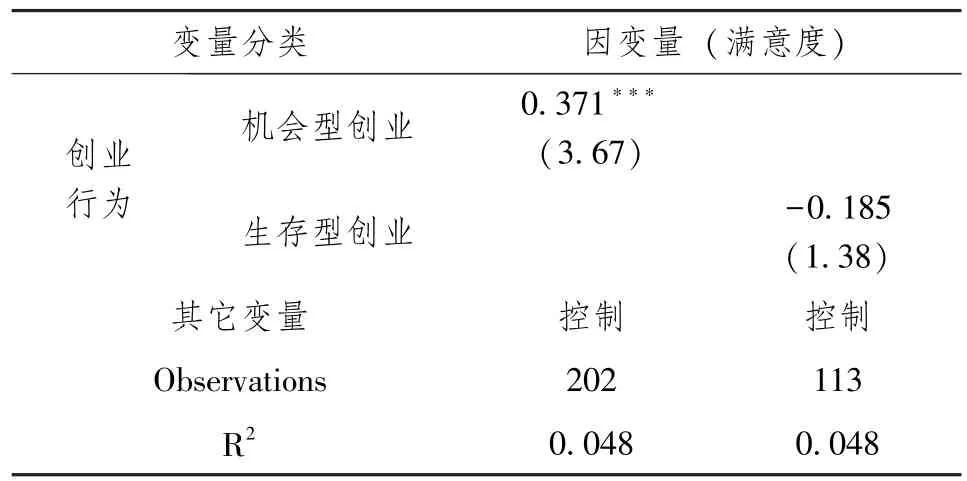

本文在農民創業行為的基礎上進一步區分創業類型,將創業行為分為機會型創業和生存型創業,其中,機會型創業是指農戶積極主動創業行為,并且在創業過程中獲得不同類型的資助,同時還會雇傭他人。相比較機會型創業,生存型創業一般是農戶為了生存采取的被動型創業,通常為自雇型創業。如表2所示,機會型創業相對于生存型創業而言能較大幅度提高農民生活滿意度,在1%統計水平下呈現正相關關系。生存型創業對農民生活滿意度呈現負相關,由此說明農民在創業過程中應積極抓住創業資源,這樣才能夠在創業中提升生活滿意度。假設2 得到基本證實。

表2 創業類型對滿意度的影響

3.1.3 匹配結果分析

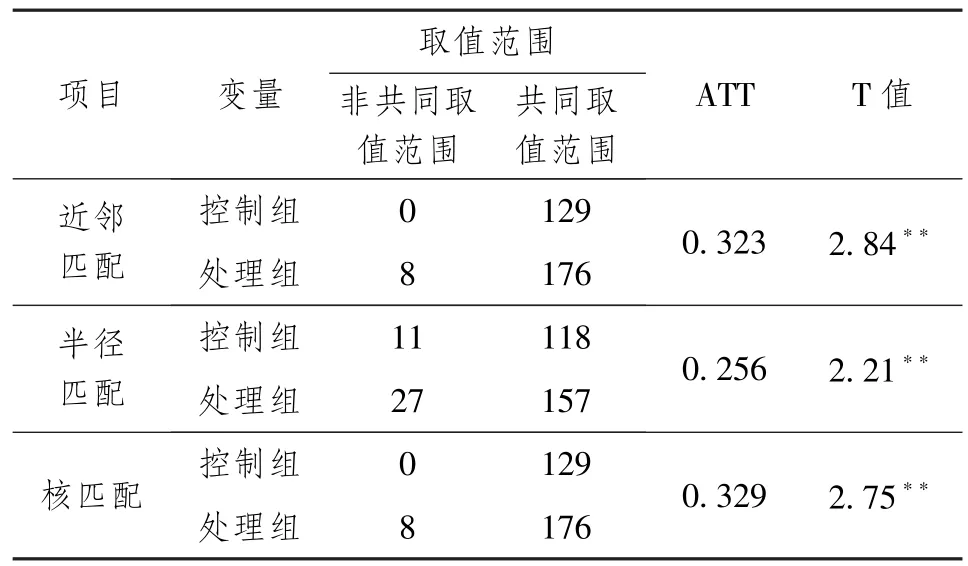

當控制了控制變量后,表1 和表2 結果能基本驗證初始假設,但由于抽樣數據中存在選擇性偏誤,因此需借助傾向得分匹配(PSM) 方法,在確保條件獨立性假設前提下,滿足共同區間要求。

基于穩健性考慮,傾向得分匹配研究分別采用近鄰匹配(k=4)、半徑匹配(caliper) 和核匹配(kernel),匹配結果如表3 所示。3 種匹配方法中ATT 值分別為0.323、0.256 和0.329,T 值為2.84、2.21 和2.75,均顯示在5%水平上顯著。3 種匹配方法結果均表現出高度的一致性,表明創業行為有助于提升農民生活滿意度。本文假設1 得到驗證。

表3 匹配分值情況

3.1.4 匹配平衡性檢驗結果

表4 傾向得分匹配前后平衡性檢驗結果

由表4 顯示傾向得分匹配前后平衡性檢驗結果,匹配前創業項目的平均標準偏差為19.3%,經過近鄰匹配、半徑匹配和核匹配3 種匹配方法后,平均標準偏差比例降低到7.5%~8.4%,差異性在縮小。同時LR 統計量P 值顯示,解釋變量的聯合顯著性檢驗在匹配后被拒絕,偽R2值與匹配前比較而言下降明顯,進一步證實解釋變量在創業行為和未創業行為之間的分布未呈現系統差異,樣本匹配成功。

4 結論與政策建議

本文運用傾向得分匹配方法檢驗農民創業對生活滿意度的影響。研究結果證實:農民創業總體上來說能夠提升農民生活滿意度,也就是說創業的農民比非創業農民具有更高的生活滿意度;并非所有類型的創業都對生活滿意度呈現正向相關,相較于機會型創業而言,生存型創業對滿意度的影響并不顯著,主要原因在于生存型創業更多的是在追求物質財富,而機會型創業不僅在追求物質財富,而且會更大程度上追求自我價值的實現,按照馬斯洛需求理論分析,生存需要屬于低級需要,自我價值需要是高級需要,因此機會型創業對生活滿意度的影響更為顯著;收入對農民創業生活滿意度影響存在異質性,高收入組農民對生活滿意度的影響大于低收入組農民;政府綜合扶持創業項目對滿意度影響具有異質性,技能培訓和發展農村電商對滿意度的影響具有顯著作用,其它項目扶持影響較低。

本文的政策建議:政府應進一步加大對農民創業的支持力度,鼓勵和引導更多的農民加入到創業活動中來,對于提升農民生活滿意度具有積極作用;提供綜合創業項目扶持,實施農民創業專項計劃,為農民創業者提供創業項目識別、選擇、規劃、風險規避和企業管理等多方面培訓,同時大力發展新業態、新模式,如發展農村電商,農村電商打破了原有社會資本的限制,降低了創業成本,增加了創業者收入;進一步完善農村社會保障水平,農村較低的社會保障水平使得農民創業比例較低,因此應推進社會保險制度,解除農民創業的后顧之憂,提升滿意度。