浮針結合超短波治療鵝足滑囊炎臨床觀察

李艷明,袁菱梅,劉衍剛

(1.四川省成都市新都區中醫醫院針灸康復科,四川 成都 610500;2.四川省成都市新都區新都街道蜀都社區衛生服務中心,四川 成都 610500)

膝關節鵝足滑囊炎是指內側副韌帶脛骨平臺內側的附著點與股薄肌、縫匠肌和半腱肌腱組成的聯合肌腱之間的滑囊炎癥。常表現為膝關節內側疼痛,以上樓梯、彎曲膝關節時明顯,故此疾病常被誤診,與膝骨關節炎、膝內側半月板損傷、膝內側副韌帶損傷等疾病混淆。筆者用浮針結合超短波治療鵝足滑囊炎取得較好效果,報道如下。

1 臨床資料

共58例,均為成都市新都區中醫醫院針灸康復科住院及門診患者,隨機分為治療組及對照組各29例。治療組男14例,女15例;年齡45~79歲,平均(52.13±3.02)歲;病程7天~6年,平均(8.02±1.50)個月。對照組男12例,女17例;年齡43~76歲,平均(51.76±3.87)歲;病程1天~8年,平均(8.91±0.80)個月。兩組性別、年齡、病程等比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:參考《實用骨科學》[1]及《中醫病證診斷療效標準》[2]。①臨床表現:起病緩慢,膝關節內側腫脹、疼痛,膝關節活動受限,被動伸直、外展及外旋關節時,局部疼痛加重,嚴重者可出現跛行,脛骨內上髁下有明顯壓痛點。②輔助檢查:CT檢查可見膝關節下方緊貼脛骨內側一梭形低密度影,MRI檢查示膝內側部T1加權像信號強度低,近似肌肉,T2加權像信號雜亂,有液體信號及低于液體的信號,病變與周圍結構分界清楚。③鑒別診斷:結合臨床表現及X射線檢查除外膝關節骨性關節炎、膝關節半月板損傷、膝關節內側副韌帶損傷。

納入標準:①符合診斷標準;②依從性好,并堅持治療。

排除標準:①不符合診斷標準及納入標準;②膝關節有明確退行性變和骨質增生,以及膝關節感染、腫瘤或結核等。③有凝血功能障礙等血液系統疾病;④膝關節部皮損或感染;⑤治療期間使用其他影響結果判斷的治療方法及藥物。

2 治療方法

治療組:①浮針:患者取仰臥位,使患膝微曲外旋位,定位鵝足肌腱痛點,在大腿內側壓痛點3~4cm處進針,進針器頭端與皮膚呈15o角,針尖指向壓痛點,快速將華冠牌中號浮針以斜45o刺入皮下,進入皮下后放平針身,將浮針向前推進,若有明顯疼痛需稍向后退出、調整針尖方向,無疼痛繼續推針,直到針身全部進入皮下。之后進行平行掃散,掃散角度為20o~30o,時間約2min,并配合屈髖屈膝等再灌注運動各1次,每10min重復1次,3次后出針,不留針及軟管,每日1次。②超短波:采用北京奔奧牌BA-CD-I超短波治療儀,輸出功率200 W,輸出頻率40.68MHz,患者取仰臥位,將兩個200mm×200mm中號硅膠電極板對置在膝關節部,采用微熱量。每日1次,每次20min。連續治療5天為一療程。

對照組:①普通針刺:患者取仰臥位,屈膝,取內膝眼、外膝眼、血海、陽陵泉、梁丘、阿是穴[3]。常規消毒后進針,得氣后留針30min,每日1次。②超短波:同治療組。連續治療5天為一療程。

3 觀察指標

采用疼痛視覺評分量表(VAS),分值范圍0~10分,0分為無痛,1~3分為輕度疼痛,4~6分為中度疼痛,7分以上為重度疼痛,得分越高表示疼痛越重。

采用Lysholm膝關節評分[4]評估疼痛及膝關節功能,評分主要包含跛行(5分)、支撐物使用(5分)、關節絞鎖(15分)、關節不穩(25分)、疼痛(25分)、關節腫脹(10分)、爬樓梯(10分)、下蹲(5分)共8項,共計100分,得分越低表示膝關節功能越低。

4 療效標準

治愈:臨床癥狀及體征消失,鵝足區域無壓痛,膝關節活動正常。好轉:臨床癥狀及體征減輕,鵝足區域稍有壓痛,膝關節活動功能改善。無效:臨床癥狀及體征無改善。

5 治療結果

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

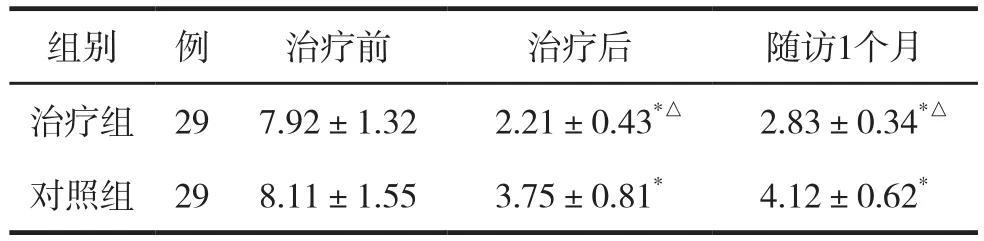

兩組治療前后VAS評分比較見表2。

表2 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s )

表2 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s )

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組同期比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后 隨訪1個月治療組 29 7.92±1.32 2.21±0.43*△ 2.83±0.34*△對照組 29 8.11±1.55 3.75±0.81* 4.12±0.62*

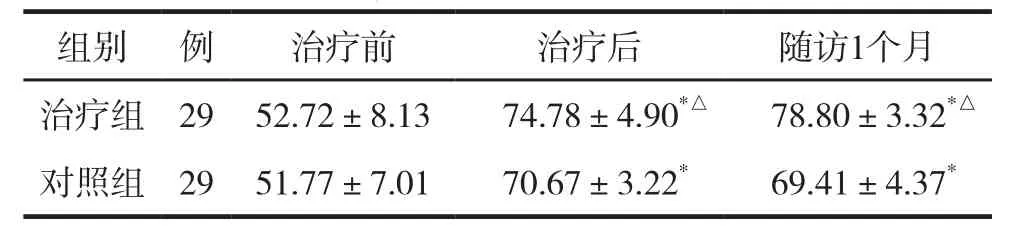

兩組治療前后Lysholm膝關節評分比較見表4。

表3 兩組治療前后Lysholm膝關節評分比較 (分,±s )

表3 兩組治療前后Lysholm膝關節評分比較 (分,±s )

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組同期比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后 隨訪1個月治療組 29 52.72±8.13 74.78±4.90*△ 78.80±3.32*△對照組 29 51.77±7.01 70.67±3.22* 69.41±4.37*

6 討 論

鵝足腱滑囊區位于膝關節內側,有縫匠肌、股薄肌、半腱肌3塊肌肉附著,有輔助膝關節屈曲和內旋的作用,又因其解剖形態酷似鵝足而得名。其發生主要與膝關節骨性關節炎、2型糖尿病、超重女性、年齡、職業因素等有關[5]。因局部應力改變,會對其附著點產生異常的牽拉效應,從而引發鵝足滑囊局部炎性滲出,最后影響膝關節的穩定性。本病常被誤診為膝關節炎,治療往往不能達到很好的效果[6]。

本病屬中醫“痹證”“筋傷”范疇。主要病機為氣滯血瘀。浮針療法由符中華教授發明,經20余年的發展,其源于傳統卻不拘泥于傳統針灸理論,具有易于掌握、操作簡便、安全實用的優點。此外,浮針損傷性小,對其他組織幾乎沒有影響。選點以局部痛點為主,即“以痛為腧”,進針后行再灌注運動,再灌注運動包含主動運動、被動運動。研究表明,主動運動可促使大腦神經細胞興奮,從而更有效的營養肌肉、改善運動功能[7]。被動活動和功能鍛煉對關節的功能活動也起著重要的作用[8]。通過浮針的掃散可減輕局部筋膜壓力,從而緩解肌腱張力,配合再灌注等訓練,加強局部血液供應,促進病變肌群的血供再灌注,改變患肌缺血缺氧狀態[9],減少炎性物質刺激,減輕疼痛。

超短波療法可改善血液循環和組織營養,加速病灶周圍無菌性炎癥的消除,改善神經系統功能。局部變暖可以改善血液循環,減少炎性滲出,消除炎性致痛物質,也有利于減輕疼痛[10-11]。

浮針結合超短波治療鵝足滑囊炎有良好效果。