分析溫針灸結合康復理療治療椎動脈型頸椎病的療效

孫雅寧 尹繼勇 車旭東

頸椎病是人體的生理機能在退行性病變發展的過程中,頸椎因受到各種因素的影響使頸部神經和頸部基底動脈受壓所導致的臨床癥候群表現,一般表現在頭部、頸部、肩部、背部及上肢等處有明顯疼痛感、麻木感等,部分患者還可伴有頭暈、頭痛等癥狀,對患者日常工作及生活帶來一定的影響,若病情嚴重,則使患者難以耐受而無法入眠[1]。臨床將頸椎病分成神經根型、脊髓型、椎動脈型、交感神經型及混合型等。其中,神經根型頸椎病與椎動脈型頸椎病是最常見的兩種類型[2]。不同的頸椎病分型在臨床治療上也有所不同,常規牽引治療是通過外力對身體關節或某個部分施加壓力,使其出現一定程度分離,讓周圍軟組織得以適當牽伸而實現治療目的,在頸椎病治療中應用比較廣泛,并且療效相對理想。但因牽引治療時患者的個體差異不同,牽引力度及重量也要相應調節,故操作難度比較大,且效果也因人而異。隨著近年來祖國醫學的發展和進步,中醫在頸椎病治療中取得了較為顯著的成就,對此本文旨在對椎動脈型頸椎病的治療方案進行分析,重點探討溫針灸與康復理療在該病治療中的效果,現總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年6 月~2020 年3 月收治的108 例椎動脈型頸椎病患者,根據治療方式不同分對照組和研究組,各54 例。對照組中,男31 例,女23 例;年齡23~81 歲,平均年齡(54.65±10.63)歲;病程1~16 年,平均病程(4.68±4.13)年;本次發病至治療時間1~8 d,平均時間(2.93±1.70)d。研究組中,男32 例,女22 例;年齡22~79 歲,平均年齡(55.12±11.71)歲;病程1~17 年,平均病程(4.34±4.22)年;本次發病至治療時間1~9 d,平均時間(2.87±2.05)d。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 予以常規牽引治療,取患者坐位,把牽引重量維持在5~7 kg,并根據患者具體情況適當調整,1 次/d,牽引20 min/次左右,持續30 d。

1.2.2 研究組 予以溫針灸結合康復理療治療。①溫針灸:針灸時取患者俯臥位,將頸肩部充分暴露,對頸肩部皮膚進行常規消毒后,以頸夾脊穴及大椎穴作為進針點,進針的深度0.8~1.0 寸,得氣后在針柄處用艾灸燃燒,1 次/d,計劃針灸30 d。②康復理療:a.中頻電療:使用BA2008-V 型中頻理療儀,治療時把兩個鉛板電極以上下位置放置在患者頸后部,妥善固定好后,調節輸出電量水平,直到患者頸部出現可耐受量的脈動感,1 次/d,計劃治療30 d。b.三維微波:使用MT-3D 型日本進口三維微波,治療時將三維微波治療探頭在患者頸背部以上下位置放置,輸出功率控制在100 W 左右,頻率控制在50 Hz 左右,空氣間隙為3 cm左右,設置微熱量,治療15 min/次左右,1 次/d,計劃共治療30 d。c.蠟療:把攪拌箱溫度設為71℃,把蠟泥充分融化后攪拌,攪拌均勻后將蠟泥置于蠟盤中,平鋪放置到醫用無毒塑料膠單當中,用雙手輕輕將其拍平使其厚度控制在1 cm 左右,再放置到51~53℃恒溫箱中備用,使用過程中把蠟泥輕輕平鋪在肩頸部位,若患者感覺不明顯,則額外增加適當的壓力使其接觸強度增加,溫度要注意以患者的耐受度為限,治療25 min,隔天治療1 次,計劃進行30 d。

1.3 觀察指標及判定標準 ①對比兩組治療前后的頸部疼痛程度,使用VAS 進行評價,分值越低表示疼痛程度越輕。②對比兩組治療時間、癥狀消失時間和臨床療效。療效判定標準:治愈:患者頸部疼痛、僵硬及惡心頭暈等癥狀均消失,頸部活動能力及肌力水平也完全恢復至正常,治療后3 個月內無復發;顯效:患者頸部疼痛、僵硬及惡心頭暈等癥狀基本得以消失,只有在勞累或者天氣驟變時出現輕度癥狀,對日常生活無明顯影響;有效:患者頸部疼痛、僵硬及惡心頭暈等癥狀明顯緩解,頸部活動能力有一定好轉,無復發,日常生活有輕微受限;無效:患者頸部疼痛、僵硬、惡心頭暈等癥狀和頸部活動能力均無改善,甚至癥狀有加重表現。總有效率=(治愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療前后的頸部疼痛程度對比 治療前,對照組頸部VAS 評分為(8.14±0.79)分,與研究組的(8.53±0.64)分對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組頸部VAS 評分(3.01±0.48)分低于對照組的(5.46±0.22)分,差異有統計學意義(t=34.097,P<0.05)。

2.2 兩組治療時間、癥狀消失時間對比 研究組治療時間(17.02±2.13)d、癥狀消失時間(13.05±2.14)d 均短于對照組的(22.64±3.15)、(18.64±3.42)d,差異有統計學意義(t=10.861、10.182,P<0.05)。

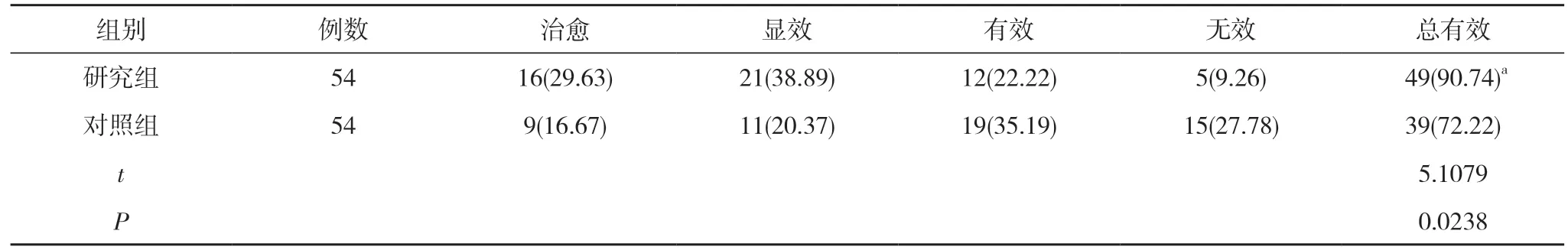

2.3 兩組臨床療效對比 研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效對比[n(%)]

3 討論

椎動脈型頸椎病是比較常見的一種疾病,發病率也比較高,是在生理退變發展的過程當中,因各種因素累及所致的頸部神經和頸部基底動脈受壓引發的頭部、頸部、肩部、上肢等部位出現明顯疼痛感、麻木感的癥候群表現,也可因椎動脈處血管受到一定壓迫后變形而影響腦補供血所致,或因頸部交感神經發生異常而導致患者的椎動脈受累,進而引發頭疼、眩暈等癥狀,對患者的正常生活和身心健康均可帶來直接的不良影響,所以臨床需要積極對病情進行有效控制,以改善患者生活質量[3]。

牽引治療頸椎病的應用時間比較長,其主要借助牽引儀來解除神經、血管、脊髓壓迫,以緩解頸椎病癥狀。牽引治療具有消除頸椎局部水腫、緩解肌肉痙攣及促進局部血液循環等優點,能降低因頸椎病引發的頭暈頭痛及頸椎不適癥狀,具有松解關節粘連作用,進而恢復頸椎功能。但牽引治療在治療過程中對用力度的要求比較嚴格,一旦用力過度或不正確,就容易引發新頸椎損傷,加重患者癥狀。

溫針灸以特定的穴位針灸并與艾灸配合的方式治療,這種治療方法能夠大大放松患者的肌肉,以改善局部肌肉的血供情況,同時還可以保護患者頸部肌肉的穩定性,以免進一步發生退行性病變。大椎穴坐位于督脈與足三陽經的交匯處,祖國醫學認為針灸大椎穴能夠內行督脈、外走三陽,起調節陰陽和通暢氣血的作用,緩解患者頸部肌肉緊張癥狀[4]。通過溫針灸還可以加快患者頸動脈和椎動脈的血液流動,改善其腦缺血情況,以緩解頭部的不適感,實現溫經通絡及行氣活血的目的。在康復理療中,感應電對局部血液循環有明顯促進作用,讓末梢血管得到舒張,在電解作用中,可對患者體內微量蛋白進行明顯變形分解,促進組胺和血管活性肽物質大量釋放,進而擴張小動脈[5];超短波作用在患者的血管后,可使血管在短時間收縮之后出現明顯擴張,此時,小動脈也會有明顯擴張,尤其是一些深部組織小動脈也能夠相應擴張,所以超短波在頸椎病患者頸部起作用時能夠促進椎動脈擴張,增加血流量;泥蠟療能夠促使患者的病情趨于穩定,進而提高治療效果和改善患者生活質量,其配合溫針灸能夠起到疏通經絡、調節臟腑和補益正氣作用,進而穩定患者的病情,鞏固療效[6]。

本研究結果表明:治療后,研究組頸部VAS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。研究組治療時間、癥狀消失時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。證明聯合治療能夠有效減緩患者疼痛,加速康復,改善患者機體狀態,也提示對椎動脈型頸椎病患者采取溫針灸與康復理療結合的方式進行治療的療效顯著,安全性高。

綜上所述,溫針灸配合康復理療應用在椎動脈型頸椎病患者的臨床治療中,能夠顯著改善患者的臨床癥狀,進而提高患者的生活質量,臨床應用價值高,值得推廣借鑒。