17例新生兒李斯特菌敗血癥的臨床特征及結局分析

白瑞苗,曾軍安,楊云帆,郭金珍,李占魁

(西北婦女兒童醫院新生兒科,陜西 西安 710061)

李斯特菌(Listeria)共有10個菌株,其中單核細胞增多性李斯特菌(Listeria monocytogenes,LM)是唯一通過食源性途徑導致人類疾病的致病菌[1],為短小的革蘭陽性無芽孢桿菌,兼性厭氧,是一種常見的土壤細菌,屬于環境致病菌,其感染多發生于孕婦、新生兒及老年人等免疫力低下人群,可引起流產、死胎、敗血癥、腦炎等嚴重疾病。歐美國家報道較多,甚至出現暴發流行,在一些發達國家,李斯特菌感染是引起新生兒腦膜炎第三位常見的病原菌[2]。我國新生兒李斯特菌敗血癥發病率較低,主要以散發病例為主。本文回顧性分析了2017年至2019年西北婦女兒童醫院新生兒重癥監護病房收治的17例李斯特菌敗血癥患兒的臨床特征,為該病的早期識別及治療提供依據。

1資料與方法

1.1研究對象

選擇2017年6月1日至2019年6月1日西北婦女兒童醫院新生兒科重癥監護病房收治的李斯特菌敗血癥患兒17例,查詢電子病例系統(HIS系統)獲取患兒資料。所有患兒均符合2003版新生兒敗血癥的診斷標準[3]:具有敗血癥的臨床表現,如發熱、反應差、黃疸、腹脹、嘔吐、呼吸困難、呼吸暫停、面色蒼白、心動過速或過緩、皮膚大理石樣花紋、皮疹、四肢冷、出血等,且符合下列任何一條:血培養或無菌腔培養出LM。

1.2研究方法

收集李斯特菌感染新生兒及其母親的一般情況、臨床表現、圍生期因素、實驗室檢查及影像檢查結果,治療情況及預后等臨床資料,進行詳細分析和總結。

2結果

2.1新生兒一般資料

李斯特菌敗血癥新生兒17例,11例本院出生,6例外院轉入,其中男9例,女8例;足月兒6例,早產兒11例;低出生體重兒9例,出生體重(2 430.0±757.0)g;剖宮產13例,陰道分娩4例;羊水污染6例。

2.2母親圍生期情況

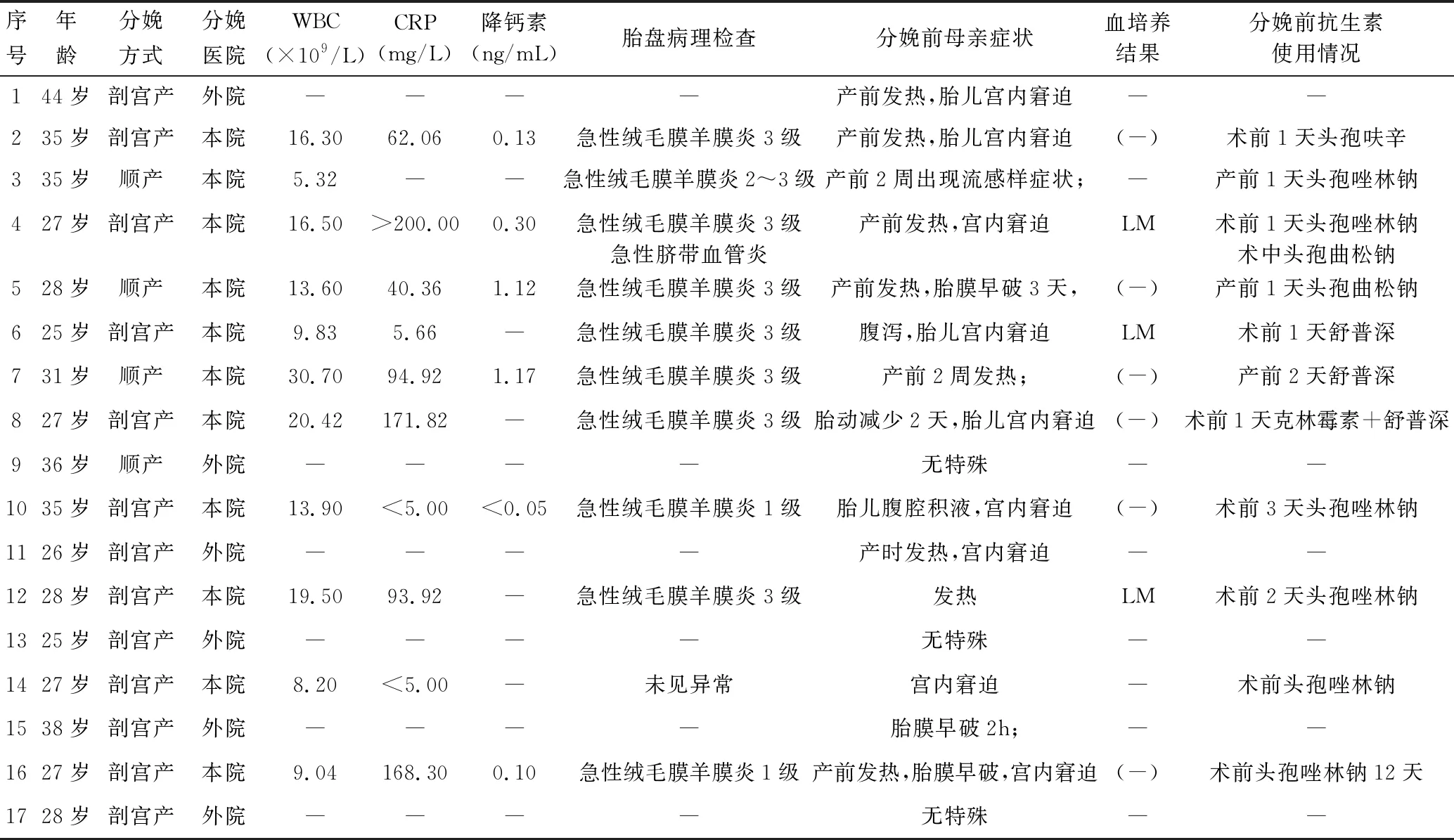

母親平均年齡(30.7±5.5)歲,產前發熱8例,宮內窘迫9例,胎膜早破3例,胎盤病理檢查急性絨毛膜羊膜炎10例。母親產前血常規白細胞計數(white blood-cell counts,WBC)>16×109/L 5例或產前C反應蛋白(C-reactive protein,CRP)異常(>8mg/L)7例,產前血培養結果李斯特菌感染3例,產前使用抗生素12例,見表1。

表1 17例李斯特菌敗血癥患兒母親臨床資料

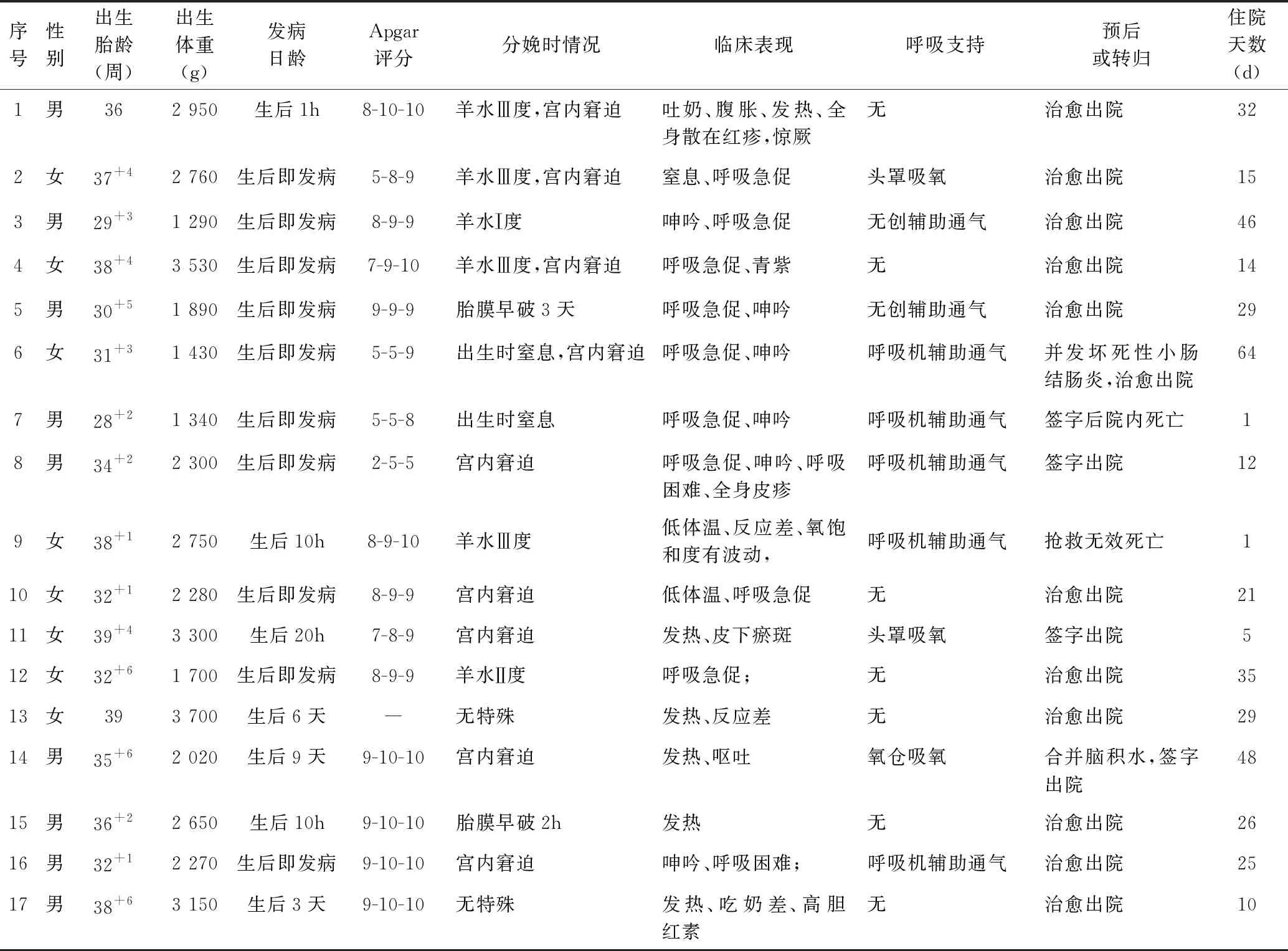

2.3新生兒臨床資料及實驗室檢查

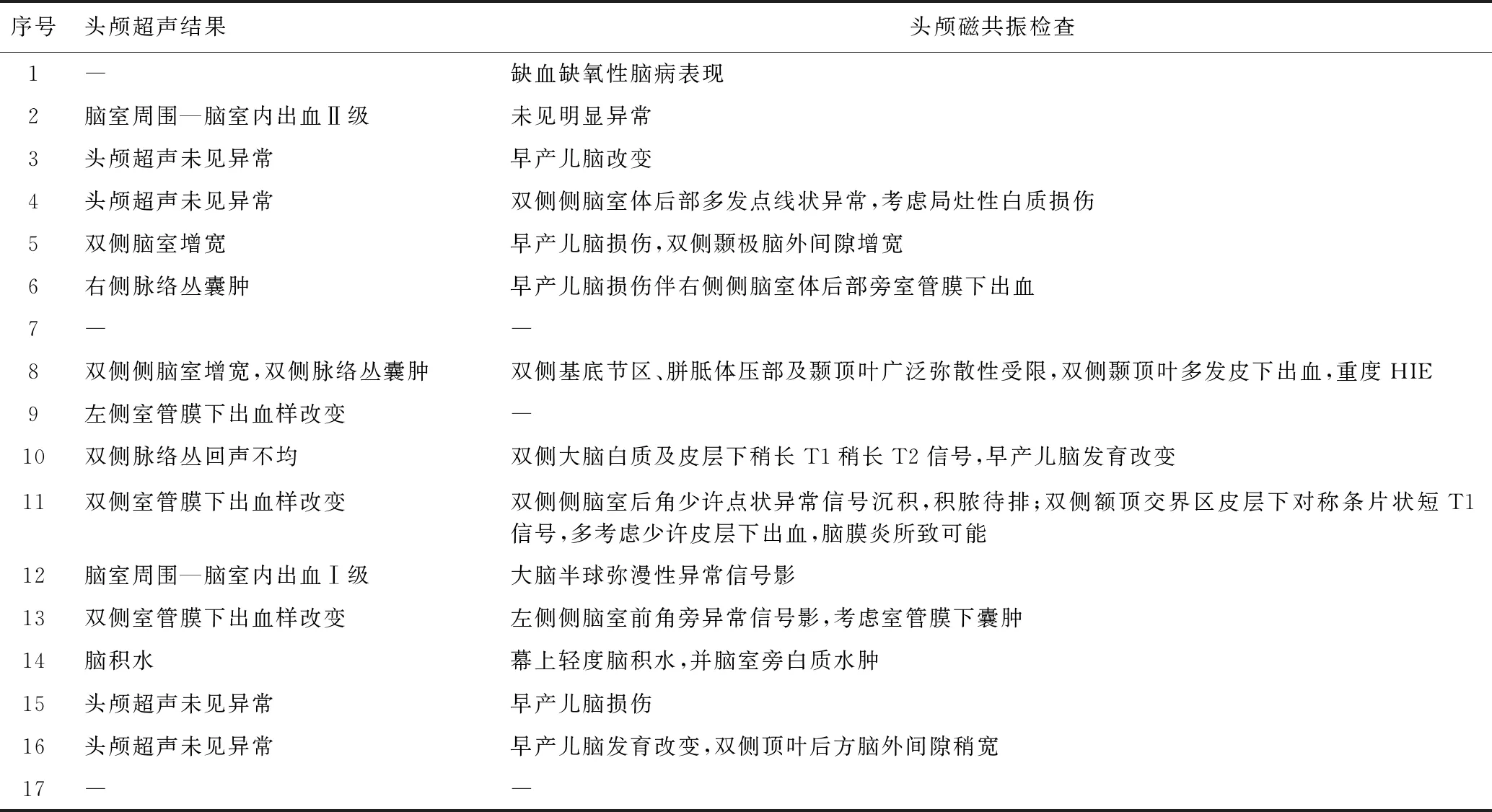

10例患兒生后即發病,出生24h內出現癥狀者4例,生后6天內出現癥狀者2例,生后9天出現癥狀者1例;首發癥狀中呼吸急促9例,發熱6例,呼吸困難2例,低體溫2例,皮疹2例,驚厥1例。生后24h內CRP升高者14例,外周血WBC≥25×109/L 1例,<5×109/L 2例;血小板<100×109/L 2例;腦脊液WBC計數異常(>20×106/L)10例,雙份外周血培養陽性17例,送檢腦脊液化驗16例,腦脊液培養陽性7例,未做1例。初次選擇抗生素有8例為哌拉西林他唑巴坦鈉,7例為頭孢類抗生素,12例血培養報告后聯合應用氨芐青霉素或青霉素。3例患兒需要常壓氧療,2例患兒需要無創輔助通氣治療,5例患兒需要有創呼吸機輔助通氣治療,頭顱超聲檢查發現Ⅰ~Ⅱ級顱內出血5例,腦積水1例,頭顱磁共振檢查發現腦白質損傷6例,腦膿腫1例,腦積水1例,見表2、表3、表4。

2.4新生兒結局

治愈12例(70.59%),簽字出院3例(17.65%),死亡2例(11.76%),其中1例搶救無效死亡,1例放棄后院內死亡)。搶救無效死亡病例為外院轉入,胎齡38+1周,出生后10h發病,外院的血培養結果提示李斯特菌感染,外院給予“頭孢哌酮”抗感染治療,轉運過程及入院后給予美洛培南及氨芐西林鈉聯合抗感染治療,生后24h病情加重,搶救無效死亡;簽字出院放棄治療3例(17.65%),自動出院患兒電話隨訪結果如下:1例患兒住院48天,出院前發生腦積水簽字出院后1周在本市兒童醫院再次住院,間斷治療近1年,現3歲5個月,體健;2例于住院第5天和12天出院時需要靜脈營養支持治療,簽字出院后1例轉兒童醫院繼續治療2周,1例未治療自行居家護理,現1例1歲3個月,另1例3歲5個月,自述患兒體健。

表2 17例李斯特菌敗血癥新生兒臨床資料

表3 17例李斯特菌敗血癥新生兒實驗室檢查及抗生素治療情況

表4 17例李斯特菌敗血癥新生兒影像學特征

3討論

李斯特菌感染產婦常因胎兒宮內窘迫及羊水污染緊急剖宮產或因絨毛膜羊膜炎誘發早產。有研究報道,胎兒合并羊水污染、生后窒息發生率增高[4]。本研究17例新生兒中,早產兒11例,占64.70%,羊水污染及宮內窘迫比例較高,生后Apgar評分異常占35.30%,明顯高于未感染者,均與國外報道相似[4]。

3.1李斯特菌感染的臨床癥狀

既往研究認為,腹瀉、嘔吐等胃腸道炎癥是孕產婦李斯特菌感染的主要表現,但最近一項國外研究認為,發熱、外周血WBC>16×109/L為孕產婦李斯特菌感染的首要表現[5],國內武愛榮等[6]報道8例妊娠期感染李斯特菌臨床特點為8例均不同程度發熱,5例有上呼吸道癥狀,僅2例出現腹痛,可見發熱可能是妊娠期李斯特菌感染最常見癥狀,本研究顯示母親產前發熱8例,產時血WBC>16×109/L 5例,胎盤病理結果顯示有6例提示不同程度急性絨毛膜羊膜炎,2例外院未做,與國內外報道一致。因此,對于發熱的孕產婦應及時盡早完善血常規及CRP、病原學檢測等相關檢查,分娩后及時送檢胎盤病理,進一步明確診斷,指導母嬰治療;本研究中病死率為11.76%,明顯高于其他細菌感染患者,考慮因為LM對頭孢菌素耐藥,本研究中產前治療抗生素都選擇頭孢菌素類抗生素,這可能導致產后新生兒治療失敗,考慮妊娠期LM感染治療建議首選或聯合應用氨芐西林或青霉素類抗生素。

3.2李斯特菌感染與早產

新生兒李斯特菌敗血癥分為早發現和晚發型,早發型(1~7天)常見于早產兒,往往為宮內感染所致,母親在分娩前多有發熱、腹瀉等感染癥狀,分娩時可有羊水污染,常出現呼吸困難,呼吸暫停,以及出現新生兒敗血癥癥狀,嚴重者可出現化膿性腦膜炎,可遺留嚴重后遺癥[7]。晚發型(8~28天)多見于足月兒。有研究報道,胎齡越小,體重越低的新生兒感染李斯特菌后臨床表現越嚴重,病死率越高,預后越差[8]。本研究17例患兒中,64.70%(11/17)為早產兒,提示李斯特菌感染可能導致早產,也可能早產是李斯特菌感染的高危因素。本組中有16例新生兒為早發型感染,1例為晚發型感染,都以敗血癥為主,均有呼吸系統表現,且7例需要呼吸機輔助通氣治療,證明李斯特菌感染易導致呼吸衰竭。

3.3李斯特菌感染易導致化膿性腦膜炎

新生兒李斯特菌感染易導致化膿性腦膜炎,張鸞等[9]報道9例新生兒李斯特菌敗血癥中5例合并化膿性腦膜炎,發生率55.56%,蔣琦等[10]報道11例新生兒李斯特菌敗血癥中7例合并化膿性腦膜炎,發生率為63.64%,與本研究中化膿性腦膜發生率(58.82%,10/17)接近,本研究中合并化膿性腦膜炎經正規抗感染治療后,部分預后較好,隨訪頭顱超聲Ⅰ~Ⅱ級顱內出血5例,3例因擔心遠期預后不良簽字自動出院,因為李斯特菌感染病例并發化膿性腦膜炎比例高,易導致家屬失去救治信心導致自動出院率高,故均應及時完善腦脊液檢查及時選用敏感抗生素治療,減少后遺癥發生,動態隨訪頭顱超聲和MRI,指導后續治療。

3.4李斯特菌感染的抗生素選擇

李斯特菌細胞膜上存在至少5種青霉素結合蛋白,可與阿莫西林結合而不能與頭孢類抗生素結合,因此對頭孢類抗生素天然耐藥[11]。因此,目前氨芐西林和青霉素是治療李斯特菌感染的一線藥物。另外國內已有氨芐青霉素耐藥報道[12]。如果對青霉素過敏者可選用氨基糖甙類、紅霉素及萬古霉素等[13]。雖然對李斯特菌感并不主張首選美羅培南,但美羅培南在體外對李斯特菌有很強的滅菌作用,且臨床上也有研究報道美羅培南成功治療李斯特菌感染的病例[14]。本研究中李斯特菌的藥敏結果顯示對青霉素、氨芐青霉素、復方新諾明等抗菌藥物具有很好的敏感性,尚未發現耐藥菌株,考慮與整體發病率低有關。本研究同時發現,對于初始經驗性抗感染治療選用哌拉西林他唑巴坦鈉的8例患兒,根據藥敏結果后及時調整抗生素治療方案,給予哌拉西林他唑巴坦鈉聯合氨芐西林鈉抗感染治療,有6例患兒治愈出院,未遺留后遺癥。7例患兒初始經驗性選擇頭孢類抗生素聯合青霉素治療,4例患兒痊愈出院,1例患兒簽字出院;88.20%患兒聯合青霉素、氨芐西林或美羅培南中的一種。本研究中有3例患兒美羅培南聯合氨芐西林治療,其中1例因病情危重搶救無效死亡,1例因出現腦積水并發癥簽字出院。2019版《新生兒敗血癥診斷及治療專家共識》[15]介紹國外建議氨芐西林聯合慶大霉素協同治療新生兒李斯特菌感染,但慶大霉素可能有耳毒性及腎毒性作用,使用中需要密切監測血藥濃度,但我國絕大部分醫院不能監測慶大霉素血藥濃度,而且我國有關部門已明確規定在<6歲小兒禁用氨基糖苷類抗菌藥物,因此新生兒期使用受到限制。因此,在臨床治療中,需結合藥敏試驗及患兒臨床癥狀,合理選擇敏感性抗生素治療,有利于減少耐藥菌的產生,對于危重病例可聯合用藥,降低病死率。

有國外報道新生兒李斯特菌感染死亡率為20%[16],國內李文麗等[17]報道16例新生兒李斯特菌感染病死率為12.5%,但另有18.8%病例放棄治療,本研究中積極搶救無效死亡2例,死亡率為11.76%,簽字自動出院率17.65%(3例自動出院,新生兒李斯特菌感染病死率較高,合并中樞感染易導致家屬放棄治療,如果不繼續正規治療,預后可能較差)。

新生兒李斯特菌感染在我國不多見,多為母嬰傳播,感染后病情兇險,進展快,易出現呼吸衰竭,早發型敗血癥及中樞感染,導致不良結局,因此對于圍產期存在母親分娩前2周內有發熱病史、流感樣癥狀、宮內窘迫、羊水污染、生后窒息的早產兒,應高度注意李斯特菌感染的可能性,產前抗生素選擇需要考慮使用青霉素和(或)氨芐青霉素,并及時送血培養,胎盤病理檢查以指導后續治療并降低新生兒病死率和并發癥發生率;當新生兒有發熱、呼吸異常、皮疹等癥狀時應高度懷疑敗血癥可能,需要注意監測感染指標變化;同時根據經驗盡早使用青霉素或者氨芐西林抗感染治療,應積極行血培養及腦脊液培養,明確病原菌,動態監測腦脊液,做到早期診斷,早期治療,足療程治療,降低病死率及并發癥發生率。