硫化銅精礦物相分析及氧化機理研究

趙 偉 崔燈林 于 力 封亞輝

(1.南京海關工業產品檢測中心,南京 210000;2.北礦檢測技術有限公司,北京 102628)

前言

我國是大宗資源類礦產品進口大國,進口的資源性礦產品包括銅礦、鉛礦、鋅礦、鐵礦、鎳礦、鎂礦、鈷礦、錫礦、煤炭等。特別是有色金屬精礦,每年需要進口大量的精礦作為資源補充,例如銅精礦、鉛精礦、鋅精礦等。目前,僅南京口岸,每年進口精礦的數量就達到了約360萬t。經過幾十天的海輪運輸和儲存,貨物的重量、水分、計價元素等都有一定程度的變化,例如,部分精礦會出現氧化的情況,而在樣品的制備過程中,氧化的情況同樣存在。在海輪運輸及樣品的制備過程中,氧化導致貨物的重量和品位發生變化,導致到港結算的貿易雙方產生分歧,海關技術中心經常面臨此問題的反饋。本文的目的就是要研究硫化銅精礦氧化的機理,證明氧化現象的存在,減少貿易雙方分歧,并指導海關技術中心更規范地制備樣品,防止在此過程中,樣品研磨過度而導致銅品位降低。

礦物的物相分析較多[1-4],但針對硫化銅精礦的物相分析和氧化機理研究不多[5],本文分別選取了兩個來自巴西和智利的硫化銅精礦(1#銅精礦和5#銅精礦),首先,利用顯微鏡、掃描電子顯微鏡[6-7]、X射線熒光光譜(XRF)[8-9]、X射線衍射(XRD)[10-11]對兩個硫化銅精礦進行物相分析,并對其中的主要元素和含銅主要物相進行定量化學分析。再次,利用熱重分析(TGA)研究這兩個硫化銅精礦發生氧化反應的溫度。

1 實驗部分

1.1 主要儀器及參數

Leica DM 4P研究級偏反光顯微鏡系統(德國Laica公司);掃描電子顯微鏡(德國Bruker公司);Pyris1型熱重分析儀(美國Perkin Elmer公司);AXIOS X射線熒光光譜儀(荷蘭PANalytical公司);D8 Focus X射線衍射儀(德國Bruker公司)。

X射線熒光光譜儀參數:X射線工作電壓為20 kV,工作電流為10 mA,晶體為LiF200;X射線衍射儀參數為:X射線對陰極為銅靶,工作電壓40 kV,工作電流40 mA,掃描速度2 °/min,發散狹縫1°,防散射狹縫2°,接收狹縫0.2°,掃描范圍2θ為10°~60°,探測器為LynxEye陣列探測器。

1.2 樣品制備

按照GB/T 2007.1~2的規定取樣和制樣,在一批散裝貨物裝卸、加工或衡量的移動過程中,按一定質量或時間間隔取份樣,將取得的份樣混合后經過干燥、破碎、混合、縮分而得到分析試樣。研磨試樣并通過38 μm標準篩,于(105±5) ℃下烘1~2 h,然后置于干燥器中,冷卻至室溫備用。

2 結果與討論

2.1 顯微鏡分析

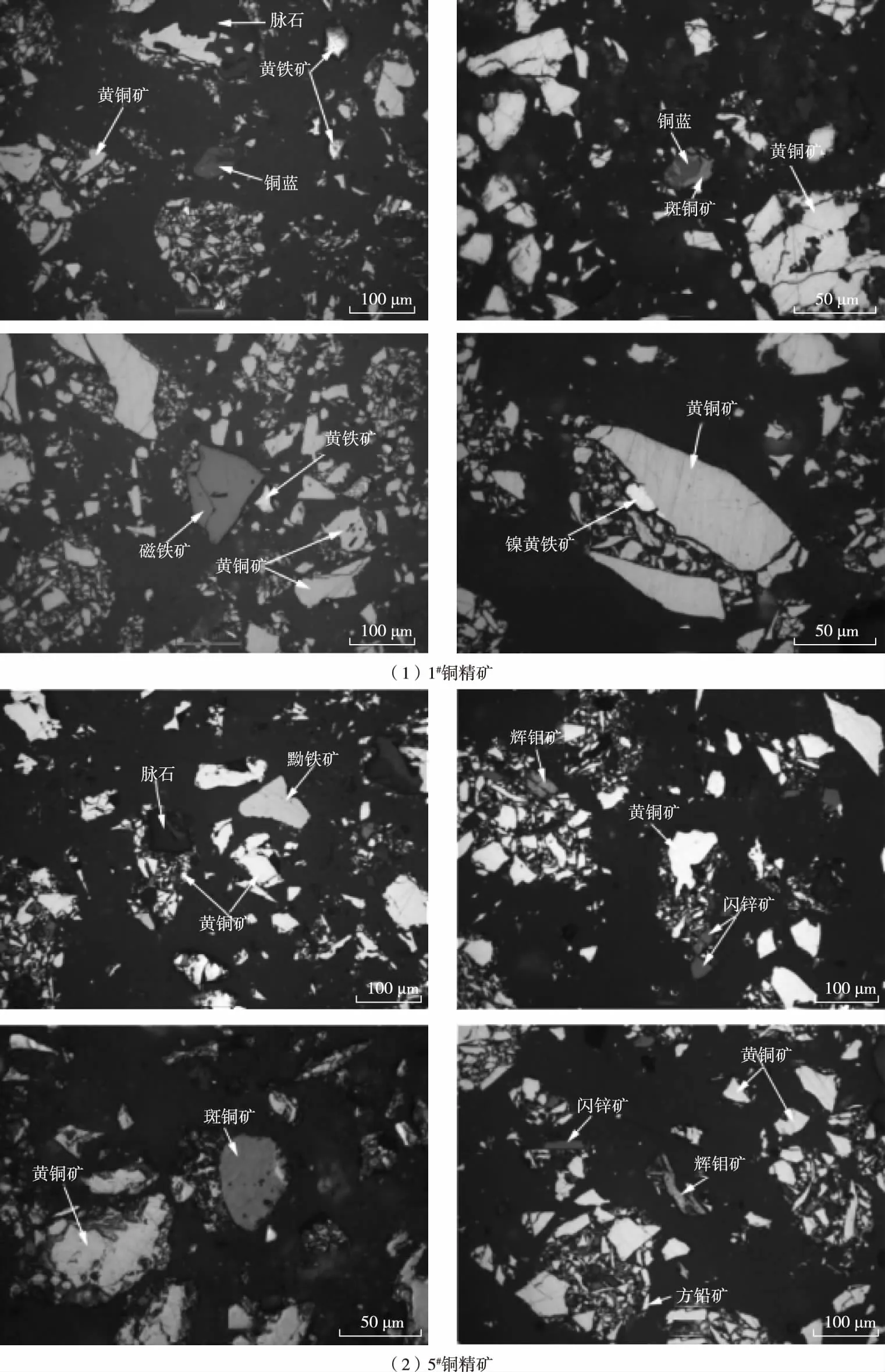

1#銅精礦顆粒間彼此粘結較明顯,因此磨制拋光片前務必將精礦粉末用牛角勺輕輕壓碎、分散,以盡可能獲得適合于進行光學顯微鏡觀察的拋光片。即使這樣,也很難避免出現一些顆粒的團聚現象,但不至于影響對金屬礦物的鏡下觀察和識別。觀察表明,該銅精礦中的銅主要礦物為黃銅礦,另見一些斑銅礦、銅藍和黝銅礦,量不多;其它硫化物主要為黃鐵礦,而在本精礦中閃鋅礦和輝鉬礦較少,卻有少量鎳黃鐵礦和針鎳礦。

鏡下觀察表明,和1#銅精礦一樣,5#銅精礦的主要礦物為黃銅礦,另見斑銅礦、銅藍、黝銅礦,相對來說這三種銅礦物要比在1#銅精礦中常見一些;此外,明顯有較多的閃鋅礦和輝鉬礦出現。重要礦物的粒度特征見圖1。

圖1 銅精礦樣品顯微鏡下圖片Figure 1 Picture of copper concentrate sample under microscope.

2.2 掃描電鏡能譜分析及定量

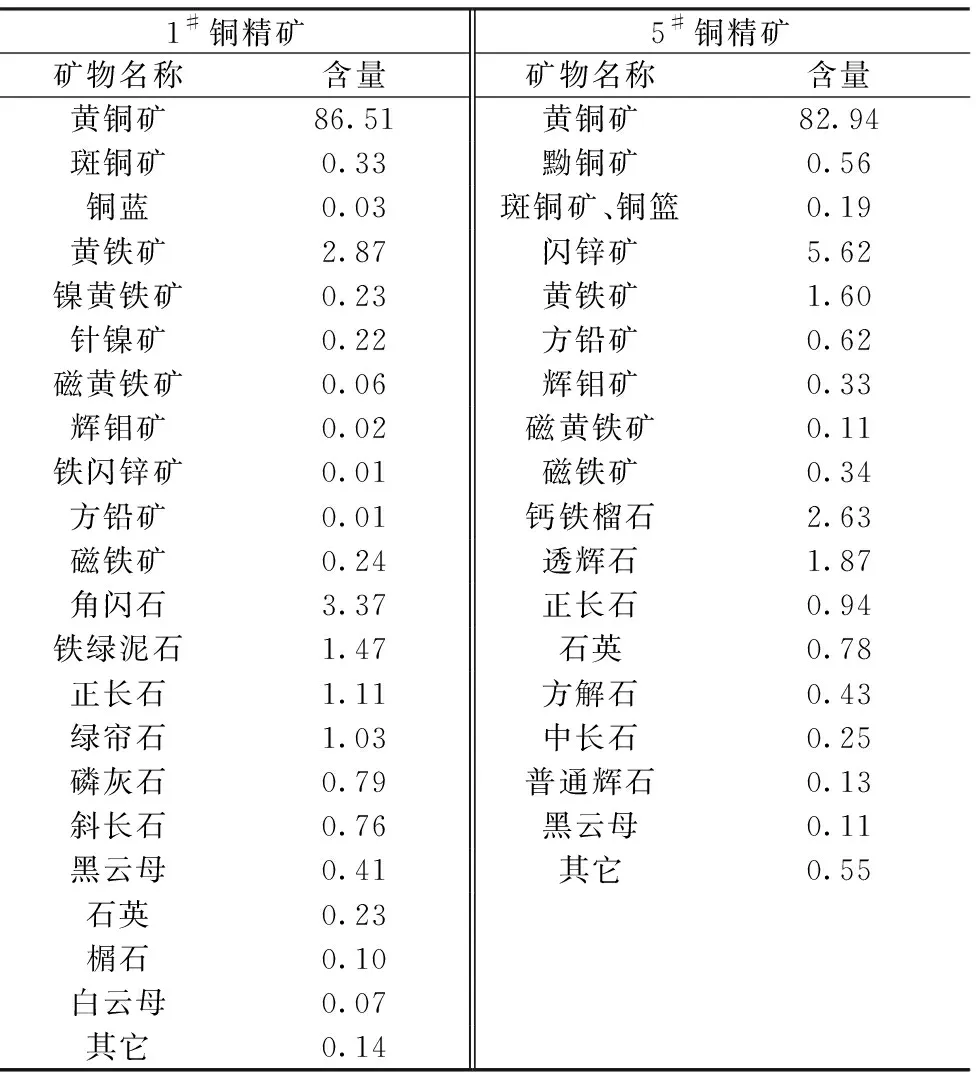

采用北礦檢測技術有限公司開發的工藝礦物學參數自動測試系統BPMA(BGRIMM Process Mineralogy Parameter Analyser)對兩個銅精礦進行分析,所得礦物種類和含量見表1。和1#銅精礦相比,5#銅精礦礦物種類及含量相似,唯閃鋅礦、方鉛礦及輝鉬礦多于1#銅精礦。

表1 1#銅精礦和5#銅精礦的礦物組成及相對含量Table 1 Mineral composition and relative content of No.1 and No.5 copper concentrate /%

2.3 主要元素及主要物相的定量化學分析

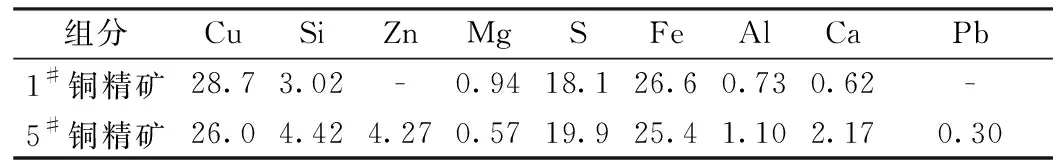

對兩個銅精礦中重要元素進行了定量化學分析,結果見表2,其中表列數據加和已達90%左右,1#銅精礦中余者應該為少量元素Mg、Al、Ca等氧化物及少量Ni所占,而5#銅精礦中余者應該為少量元素Mg、Al、Ca等氧化物及Zn的化合物所占。從表2中可以看出,5#銅精礦中含有明顯數量的Mo,這與顯微鏡和掃描電鏡分析結果匹配,顯微鏡下輝鉬礦很常見。

表2 銅精礦中重要元素定量化學分析Table 2 Quantitative chemical analysis of important elements in copper concentrate /%

基于顯微鏡和掃描電子顯微鏡鑒定結果,對兩個銅精礦中銅元素的物相進行了分析,分析結果見表3。分析結果表明,就這兩個精礦而言,銅主要以硫化物形式存在,水溶鹽及氧化物狀態銅含量很低。

表3 銅精礦中銅的物相分析結果Table 3 Phase analysis results of copper in copper concentrate /%

2.4 X射線熒光光譜(XRF)分析

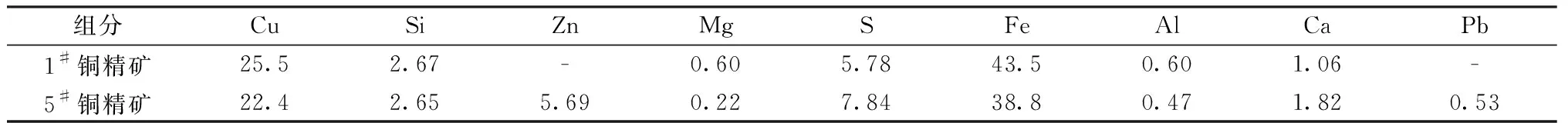

兩個銅精礦的XRF半定量結果如表4所示,可見其主要由銅、鐵、硅和硫元素組成,還含有少量的鎂、鋁和鈣元素,而5#銅精礦還有鋅和鉛元素,XRF半定量結果與定量化學分析結果相符。

表4 銅精礦XRF半定量分析結果Table 4 Semi-quantitative results of copper concentrate by XRF /%

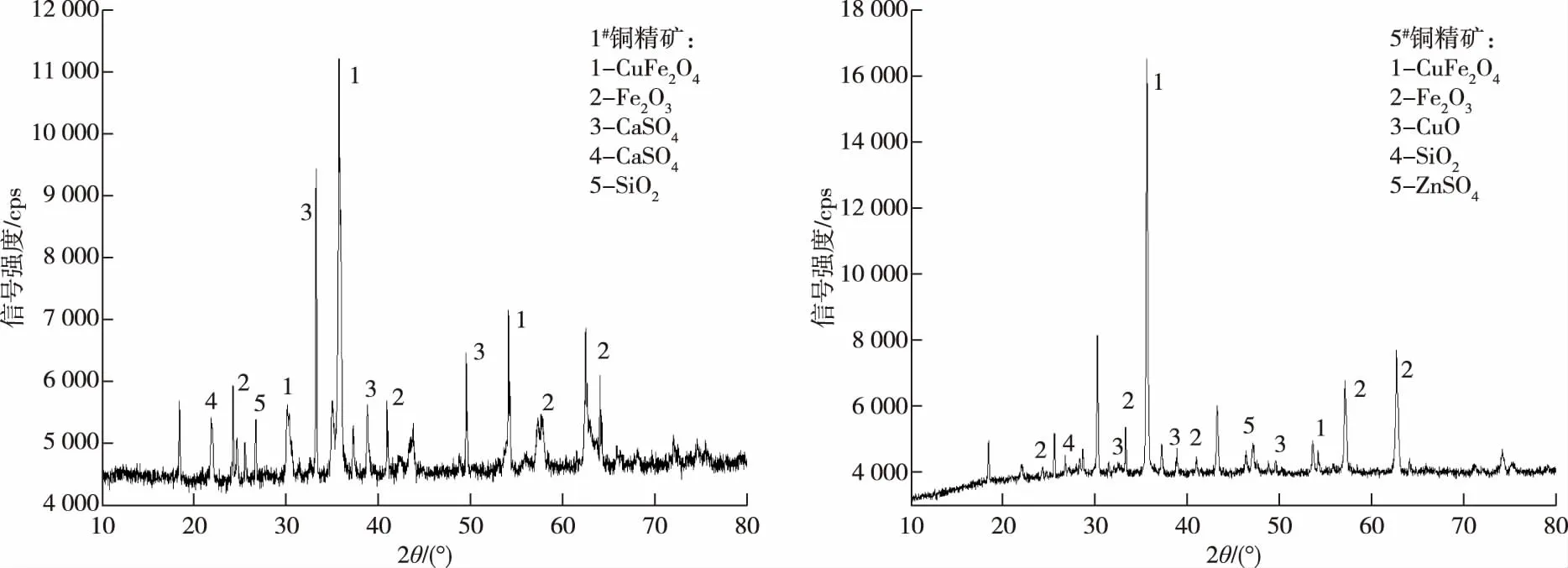

2.5 X射線衍射(XRD)分析

兩個銅精礦的XRD表征結果如圖2所示,經檢索,經過浮選的1#銅精礦成分較簡單,為黃銅礦(CuFeS2)、黃鐵礦(FeS2)和石英(SiO2)。而經過浮選的5#銅精礦為黃銅礦(CuFeS2)、黃鐵礦(FeS2)、石英(SiO2)、閃鋅礦(ZnS)和輝鉬礦(MoS2)。XRD可以解析出銅精礦中主要物相構成,這些主要的金屬礦物物相和少量的脈石礦物構成了銅精礦的物相屬性識別的特征。

圖2 銅精礦XRD圖譜Figure 2 XRD pattern of copper concentrate.

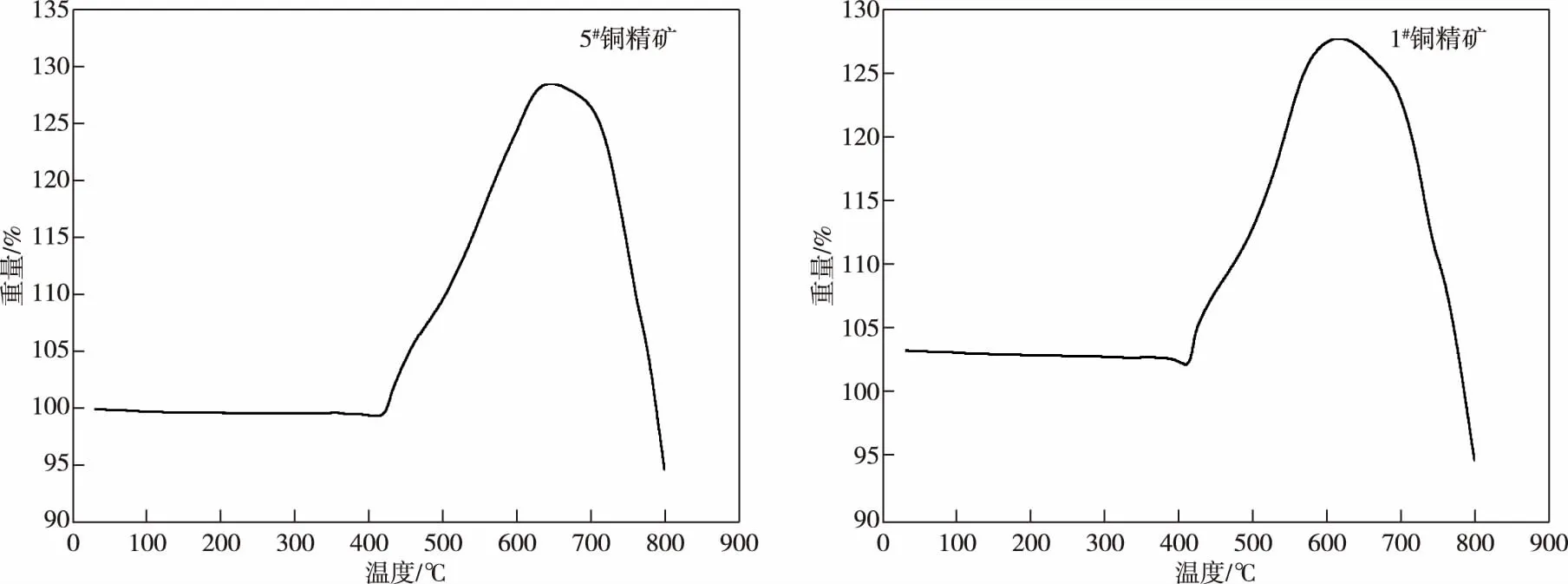

2.6 熱重分析(TGA)

對兩個銅精礦進行熱重分析,圖譜見圖3,可以看出,約400 ℃時,重量開始增加,約650 ℃時,重量達到頂峰,隨后重量開始下降。

圖3 銅精礦熱重分析圖譜Figure 3 TGA pattern of copper concentrate.

2.7 對銅精礦樣品在不同溫度灼燒后的XRF和XRD分析

根據TGA的實驗結果,兩個銅精礦在約400 ℃重量開始增加,在約650 ℃重量達到頂峰,為了研究這兩個銅精礦的氧化機理,分別在400、650和900 ℃對銅精礦樣品進行灼燒,并進行XRF和XRD的分析,從而研究銅精礦的氧化機理。

在400 ℃的馬弗爐中灼燒3 h后得到的樣品分別進行XRF和XRD的分析,出現了鐵的氧化物、銅的硫氧化物,表明黃銅礦和黃鐵礦開始氧化,但還沒有完全氧化,1#銅精礦出現了鈣的硫氧化物,而5#銅精礦出現了鋅的硫氧化物。結果如表5、圖4所示。

表5 銅精礦400 ℃灼燒后XRF半定量分析結果Table 5 Semi-quantitative results of copper concentrate by XRF after burning at 400 ℃ /%

圖4 銅精礦400 ℃灼燒后XRD圖譜Figure 4 XRD pattern of copper concentrate after burning at 400 ℃.

在650 ℃的馬弗爐中灼燒3 h后得到的樣品分別進行XRF和XRD的分析,化合物中的氧含量繼續增加,硫含量逐步減少,結果如表6、圖5所示。

圖5 銅精礦650 ℃灼燒后XRD圖譜Figure 5 XRD pattern of copper concentrate after burning at 650 ℃.

表6 銅精礦650 ℃灼燒后XRF半定量分析結果Table 6 Semi-quantitative results of copper concentrate by XRF after burning at 650 ℃ /%

在900 ℃的馬弗爐中灼燒3 h后得到的樣品分別進行XRF和XRD的分析,銅和鐵的化合物只剩氧化物,硫已全部被氧化。結果見表7、圖6。

表7 銅精礦900 ℃灼燒后XRF半定量分析結果Table 7 Semi-quantitative results of copper concentrate by XRF after burning at 900 ℃ /%

圖6 銅精礦900 ℃灼燒后XRD圖譜Figure 6 XRD pattern of copper concentrate after burning at 900 ℃.

3 結論

隨著我國經濟的發展,國家大量從國外進口資源性礦產品,其中有色金屬精礦的數量可觀。精礦在運輸、存儲的過程中存在氧化增重的現象,樣品在制備過程中,氧化的現象同樣存在。本文選取了兩個來自巴西和智利的硫化銅精礦,利用顯微鏡、掃描電鏡、X射線熒光光譜、X射線衍射對這兩個硫化銅精礦進行物相分析,并對其中的主要元素和含銅主要物相進行定量化學分析。再利用熱重分析研究這兩個硫化銅精礦發生氧化反應的溫度,結果表明在400 ℃時銅精礦樣品重量開始增加,在約650 ℃重量達到頂峰,隨后重量開始下降。結果表明,硫化銅精礦中的銅、鐵等元素在溫度和時間的作用下逐步氧化,硫氧化物的產生為中間態,氧化物的產生為最終態。

該項工作對硫化銅精礦在海輪運輸及樣品制備等過程中發生氧化增重及品位降低現象進行了很好的說明。在運輸過程中,因為硫化銅部分轉化為硫酸銅而導致貨物重量增加、銅品位降低。在樣品制備過程中,一味的追求樣品全部過篩而研磨過度,使得樣品過熱而發生氧化,導致樣品不能代表貨物本身的性質,而分析誤差的絕大部分恰恰來源于樣品本身,檢測機構應該更加規范地制備樣品。