基于學科融合理念的研學旅行實踐探索

張潞潞 方晴雯 姜斌華

摘 要:地理學科的綜合性和實踐性決定其在開展研學旅行中的重要地位。文章以“書香大陳”研學地為例,以地理學科為核心,融合歷史、人文、體驗等多科目,通過充分挖掘研學資源的多重價值設計研學活動,依據學生興趣設計研學方案,采用跨學科問題探究方式開展研學活動等途徑,實現研學旅行中的跨學科融合教育。

關鍵詞:學科融合;研學旅行;地理實踐力

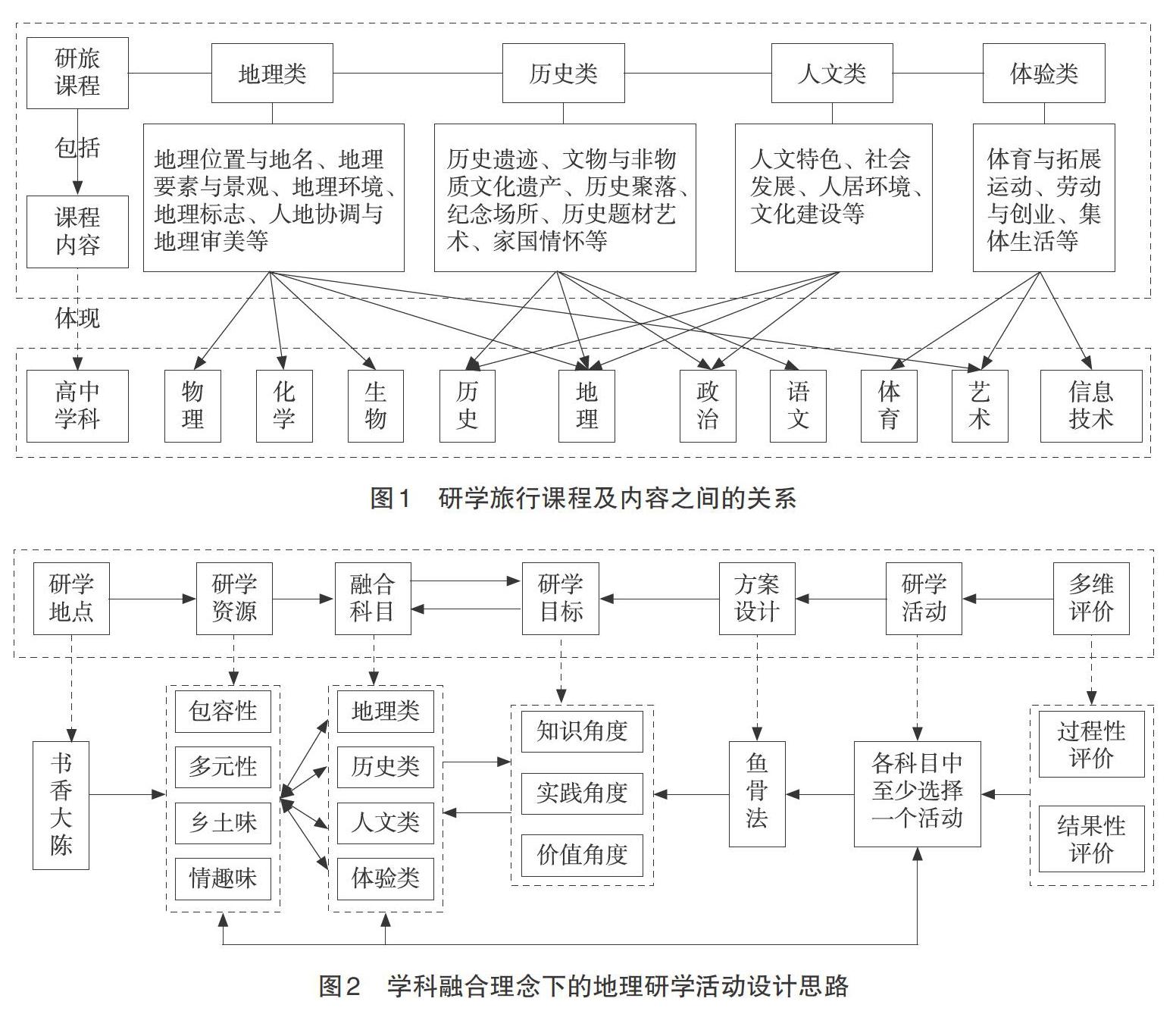

一、研學旅行課程與高中各學科間的關系

2017年9月,教育部印發《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》,明確了綜合實踐活動是必修課程,并將研學旅行納入綜合實踐活動課程的范疇。作為一門新型課程,中小學研學旅行不同于以往的分科實踐教學[1],而應融合多學科。段玉山、袁書琪等學者編制的研學旅行課程標準將其分為地理類、自然類、歷史類、科技類、人文類、體驗類等課程內容。研學旅行與高中各學科的相互作用及融合關系[2](圖1),在研學旅行中實現學科融合,地理學科起到至關重要的作用,尤其是地理學科的地理實踐力核心素養為研學旅行的開展提供了堅實的實踐基礎,能夠保障研學旅行的自主性、探究性和創新性[3]。 研學旅行活動的設計應以地理學科為核心,充分挖掘研學資源的多重價值,融合多學科,拓展學生的知識廣度和深度,實現研究性學習和跨學科融合教育的目標。

二、研學旅行設計思路

當下的研學旅行一般有兩種形式:單學科的“單打獨斗”或多學科的組合研學。而學科融合理念下的研學旅行,是通過多門學科資源的融入,采用跨學科問題探究的方式開展研學活動。在完成研學任務的過程中,學生需要運用不同學科的知識或技能來發現、提出、解決問題,并在問題探究過程中全面培養和訓練學生的學習能力,有效地實現跨學科融合學習。學科融合理念下的研學活動設計思路如圖2所示。

三、研學旅行地與研學目標確定

1. 研學旅行地選擇

本次研學旅行的地點選在浙江省衢州市江山市的大陳村,該村舊時以經商辦學揚名,近年來又以弘揚傳統文化及中國村歌發源地聞名遐邇。選在此處開展研學旅行活動,主要考慮的依據如下。

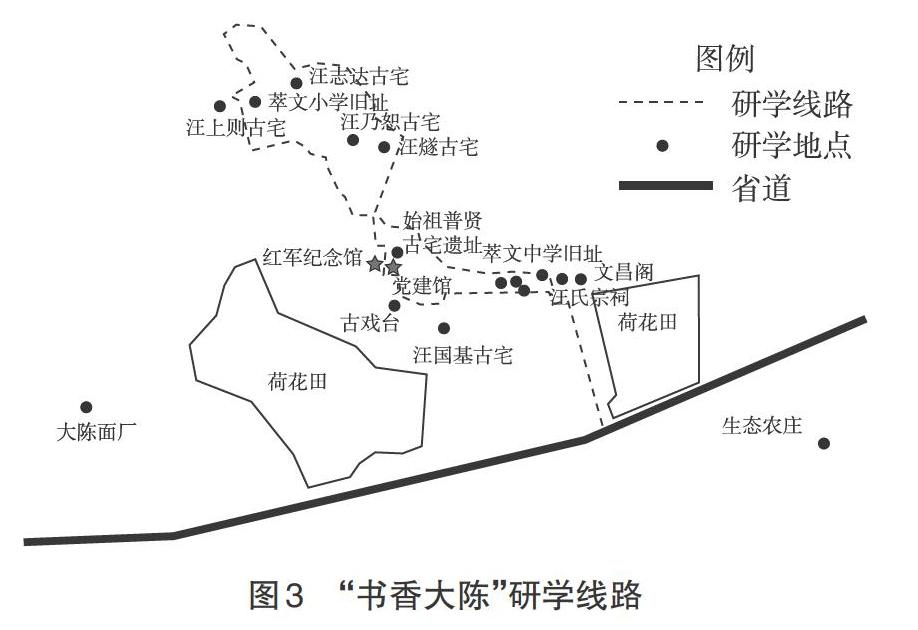

(1)研學點距學校近,具有可行性與安全性優勢。大陳村位于江山市北部,距離筆者所在中學約8千米,行車僅需15分鐘。因此,可利用節假日、周末等時間開展研學活動,將研學旅行直接納入學期內的教學計劃,機動靈活。再者筆者所教學生均來自江山市內,學生對于大陳村或許不熟,但肯定有所耳聞。學生對當地自然景觀、文化風俗等較熟悉,開展研學活動也更易于接受,可行性極高。從安全角度看,大陳村位于省道附近,交通便利,基礎配套設施較完備(圖3),在此處開展研學旅行的安全性較高。

(2)研學資源豐富,具有多元性和包容性。大陳村擁有“中國最美古村落”“首批中國歷史傳統文化村落”“國家歷史文化名村”“全國第五批文明村鎮”“中國村歌發源地”等多個榮譽稱號,是一個以徽派古建筑為特色的千年古村落。村落內以汪氏宗祠、紅軍紀念館、黨建館、幸福鄉村展館、現代農業觀光基地等12個點位為依托,融合村歌文化、產業興旺、鄉風文明,展現大陳鄉的鄉村振興新貌。通過對村落布局、歷史、傳統文化、古建筑、產業發展等內容的深入挖掘,可以將高中各個學科的課程內容進行延伸、綜合、重組與提升,整合成為一門新的綜合實踐課程。

(3)研學地為學生所熟悉,鄉土味與鄉情味濃厚。研學地點依托于鄉土資源,研究性學習的內容既能貼近學生的生活和家鄉建設,富有鄉土味,也能培養學生愛鄉愛國情感。在學科融合理念下開展研學活動,亦是學生依據自己的興趣愛好自主創建團隊—確定主題—設計方案—研學實踐—整理反思—展示成果—評價自檢的研學活動,這不但能激發學生的求知欲望和學習興趣,讓學生的研究性學習富有趣味,同時還有助于培養學生的探索精神,激活創造性思維,彰顯創新能力。

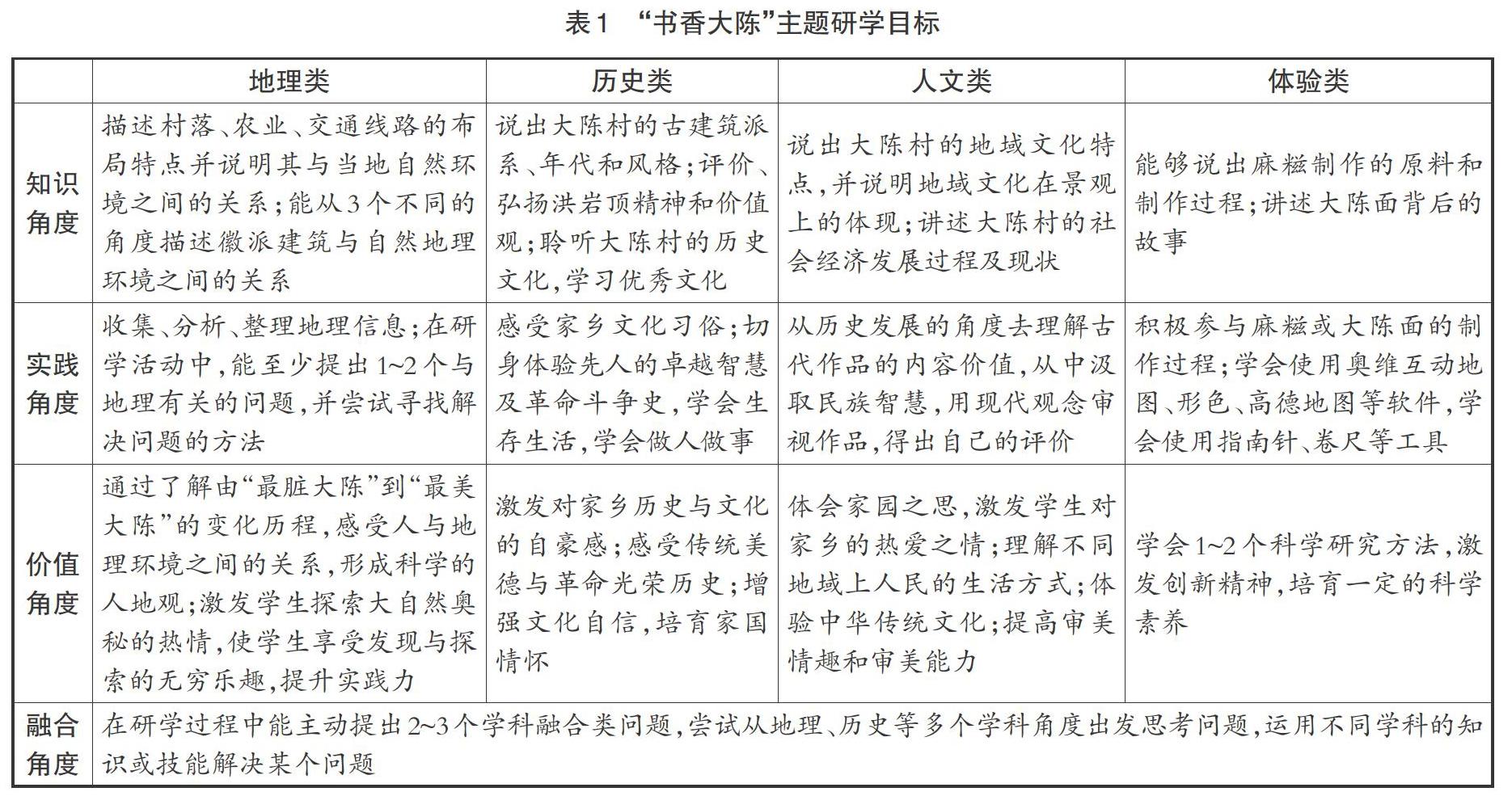

2.研學旅行目標設定

依據研學活動課程標準,“書香大陳”研學活動主要涉及地理類、歷史類、人文類、體驗類課程。為更好地發揮學生的積極性與主動性,在開展研學活動前,筆者依據研學內容制定出不同的研學目標(表1)。

四、研學旅行活動實施建議

學科融合理念下開展的研學旅行,應先挖掘研學資源的多重價值,梳理研學內容和研學科目之間的關系,進而設計研究問題,安排研學活動。活動中的探究問題應具備一定思維梯度性、能力層次性、邏輯科學性。通過科學安排研學活動,可以實現對探究問題的層層遞進,引領學生繼續探索,不斷揭示事物的本質特征。研學旅行的活動安排應以地理學科為中心進行多學科的整合和設計,且注重趣味性、體驗性、合作性及探究性。

1.研學活動安排

(1)地理類研學活動。知識角度:①在行圖軟件中觀察大陳村的等高線,并與現實地形對比,總結該地的地形特征;②結合地形特征和考察情況,描述大陳村的布局特點,總結大陳村的古建筑與自然地理環境的關系;③參觀現代農業觀光基地,分析該基地的主要區位因素。實踐角度:①利用奧維互動地圖軟件,記錄大陳村的地理位置及研學線路,并將路線轉繪成地圖;②利用形色App拍照并識別大陳村周邊的五種常見植物,活動結束后制作成植物卡片;③參觀汪氏宗祠、文昌閣、汪乃恕等古宅,運用卷尺等工具進行測量與記錄,完成表2。

(2)歷史類研學活動。知識角度:①參觀汪氏宗祠,認識大陳的民俗文化,了解大陳的優秀歷史;②參觀紅軍紀念館,了解紅軍北上抗日先遣隊在江山的光榮戰斗歷史、革命斗爭和革命貢獻,學習革命先烈為國家復興斗爭的革命精神。實踐角度:①游覽古建筑群,欣賞徽派建筑中的“三雕”(木雕、石雕、磚雕),了解其建筑歷史文化;②重走紅軍路,體驗紅軍生活。

(3)人文類研學活動。知識角度:①訪問大陳村村民,了解當地居民的生活環境情況;②參觀幸福鄉村展館,了解從“最臟”大陳到“最美”大陳的發展歷史。實踐角度:①參觀紅軍紀念館和黨建館,感受大陳的文化建設成果;②繪制一份大陳村的手繪地圖;③以詩詞(歌)的形式記錄研學旅行的見聞。

(4)體驗類研學活動。體驗類活動指通過讓學生參與實踐活動,在活動中以獨立自立的方式認識、思考、體驗、感悟周圍的世界,從而形成新的自我認知。該部分主要設計了以下四項活動:①聆聽學唱大陳村歌;②體驗大陳面、麻糍的制作過程,回家后將制作方法分享給父母;③參加大陳古祠文化節,觀摩藝術創意、文化演藝;④開展研學活動實踐成果展示會。

(5)融合類研學活動。融合理念下的地理研學活動要求能依據不同的學科特點來設計融合類探究活動。學生在自主、合作等形式下完成探究活動時需要運用不同學科的知識、技能或思維方式來解決問題,這樣方能做到知行合一,提升內涵,獲得實效。因此,筆者設計了以下四項融合類活動:①從地理、歷史等角度分析古建筑與環境之間的關系;②從地理、歷史、人文等角度提出大陳古鎮可持續發展的措施;③從地理、人文、體驗等角度思考應如何開發并保護歷史遺跡;④通過查閱資料,從地理、歷史、政治等不同角度思考大陳祖先汪普賢在明朝初年從安徽婺源遷入江山的原因。

2.研學活動方式

在完成上述環節后,筆者便引導學生依據自己的興趣愛好從以上五類研學活動中挑選出自己感興趣的內容,但要求每一類中至少保留一個活動。學生依據挑選的活動內容自主創建研學小組,并共同制定出相應的研學旅行主題及目標,進而設計出有針對性的研學旅行方案。引導學生選取并組織研學旅行活動內容時,要強調勞逸結合、活動生動、學習有效,避免“只旅不學”或“走過場”的現象。方案的設計應采用“合作”“激趣”“探究”等策略,以激發學生的積極性和主動性。為了讓學生對研學方案的設計有更加全面和系統的認識,本次研學旅行方案的設計采用“魚骨”設計法(圖4),有利于發展學生的創造性思維和發散性思維。

3.研學活動評價

研學旅行活動結束后的一周內應及時開展成果展示,確保活動內涵不斷提升,使研學所得、所感及所思得到延伸,知行合一效果得到加強。成果展示后,師生應及時對本次活動做出評價。對研學旅行的評價,既要考慮學生對知識的理解,也要考慮在實踐過程中的體驗性與積極性[4]。因此,學科融合理念下的研學旅行評價表的設計,不僅要結合過程性評價和結果性評價,更要考慮學科融合情況,從不同維度展開評價(表3)。

“讀萬卷書,行萬里路”,作為一門新的綜合實踐課程,研學旅行對于“核心素養”的落地生根具有重大的實踐意義。學科融合是時代發展的必然,唯有將研學旅行與跨學科教育相互融合,研學課堂才會達到真正有效的突破。

參考文獻:

[1] 段玉山,袁書琪,郭鋒濤,等.研學旅行課程標準 (一) ——前言、課程性質與定位、課程基本理念、課程目標[J] .地理教學,2019(05):4-7.

[2] 郭鋒濤,段玉山,周維國,等.研學旅行課程標準 (二)——課程結構、課程內容[J].地理教學,2019(06):4-7.

[3] 陳俊英.發揮地理學科優勢,助力研學旅行基地建設[J].中學地理教學參考,2018(13):32-34.

[4] 謝妙嫻,郭程軒,莊惠芬.讓文化遺產研學旅行助力地理核心素養的培養[J].地理教育,2018(12):52-55.