成都地區433例0~6歲學齡前兒童結腸鏡檢查病因學分析*

蔣茂林 萬朝敏 謝曉麗 向梅 鄧孝智 商麗紅 李靜

(1.四川大學華西婦產兒童醫院兒科·出生缺陷與相關婦兒疾病教育部重點實驗室,四川 成都 610041;2.電子科技大學醫學院附屬婦女兒童醫院·成都市婦女兒童中心醫院兒童消化科,四川 成都 610091)

結腸鏡作為診斷和治療消化道疾病的有用工具,至20世紀70年代應用于兒童后極大地促進了兒童消化道疾病診療水平的提高。通過幾十年的發展,結腸鏡在診斷和治療疾病的操作技能和經驗方面都有了很大進展,而且隨著如炎癥性腸病等疾病發病率的升高;因此,在兒科患者中進行全結腸鏡檢查變得越來越有必要。兒童不同年齡階段生理結構和疾病特點都有不同,故兒童結腸鏡與成人也存在很大的區別。現將我院近3年來學齡前兒童結腸鏡檢查結果回顧性分析報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集成都市婦女兒童中心醫院2018年1月~2020年8月完成結腸鏡檢查的0~6歲學齡前兒童,共433例。其中男性265例,女性168例,男女比1.58∶1。將其分為兩組,其中0~3歲227例,4~6歲206例。

1.2 腸鏡選擇與麻醉方式 使用日本富士能內鏡完成檢查,根據患者的年齡和體重不同,選用不同直徑的內鏡檢查。對于1歲以上生長發育良好者選用外徑1.2 mm電子腸鏡(EC-601WM5),對于1歲以下或生長發育不良者,選用0.9 mm電子胃鏡(EG-250WR5)。予丙泊酚行靜脈麻醉,麻醉腸鏡檢查過程中給予心電監護,必要時給予鼻導管吸氧。術后于復蘇室觀察至意識清醒后回病房。

1.3 腸道準備 術前2天進食流質飲食,1歲以下嬰兒不口服清腸藥物,1~2歲口服乳果糖,2歲以上口服聚乙二醇4000散,必要時加服番瀉葉,于術前4 h予生理鹽水清潔灌腸,術前禁食禁飲6~8 h。

1.4 操作過程 病情允許時,盡量完成全結腸檢查,包括回腸末端的檢查;糞渣過多影響視野者,腸腔狹窄不能通過者,廣泛糜爛潰瘍出血而進鏡困難者,則不強行進鏡。選病變最明顯處取黏膜送病理檢查。如檢查發現息肉者,采用結腸鏡下高頻電圈套凝切除術,當腸鏡檢查發現息肉后,使用圈套器套扎息肉基底部緩慢收緊,高頻圈套器(30w)先電凝后電切交替使用,使中心血管充分凝固完整切除息肉。觀察息肉基底無穿孔及活動性出血后退鏡,必要時使用鈦夾夾閉創面。

1.5 統計學分析 采用SPSS 20.0統計軟件,計數資料用例數和構成比描述,組間比較采用2檢驗、校正2檢驗或Fisher 確切概率法,計算相關癥狀的OR及95%CI,對選定的癥狀進行單因素回歸分析,預測相關癥狀對結腸鏡檢查陽性結果的判斷。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 檢查完成情況 433例患兒共完成440例次結腸鏡檢查,其中5例患者完成2次,1例患者完成3次檢查。440例次的無痛結腸鏡檢查中,382例次結腸鏡插入到盲腸,完成全結腸檢查,即盲腸插鏡率為86.8%。

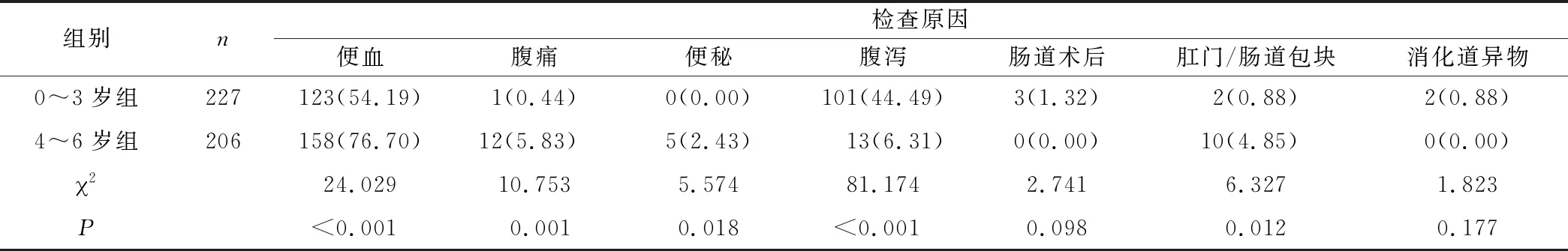

2.2 檢查原因 433例患者中檢查的主要原因包括便血281例,不明原因腹瀉114 例,腹痛13 例,肛門/腸道包塊12 例,便秘5例,腸道術后3例,下消化道異物2例。兩組在便血、腹痛、便秘、腹瀉、肛門/腸道包塊檢查原因方面比較差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組檢查原因分析[n(×10-2)]

2.3 檢出疾病 全組共396(91.5%)例檢出病變,其中慢性結腸炎158例(36.5%),結直腸息肉127例(29.3%),過敏性結腸炎62例(14.3%),炎癥性腸病5例(1.1%),血管異常5例(1.1%),其他過敏性紫癜、腸結核、痔瘡、肛瘺、消化道異物等共39例(9%)。兩組在慢性結腸炎、過敏性結腸炎、息肉、血管異常疾病檢查結果有明顯差異(P<0.05),見表2。

表2 兩組檢出疾病[n(×10-2)]

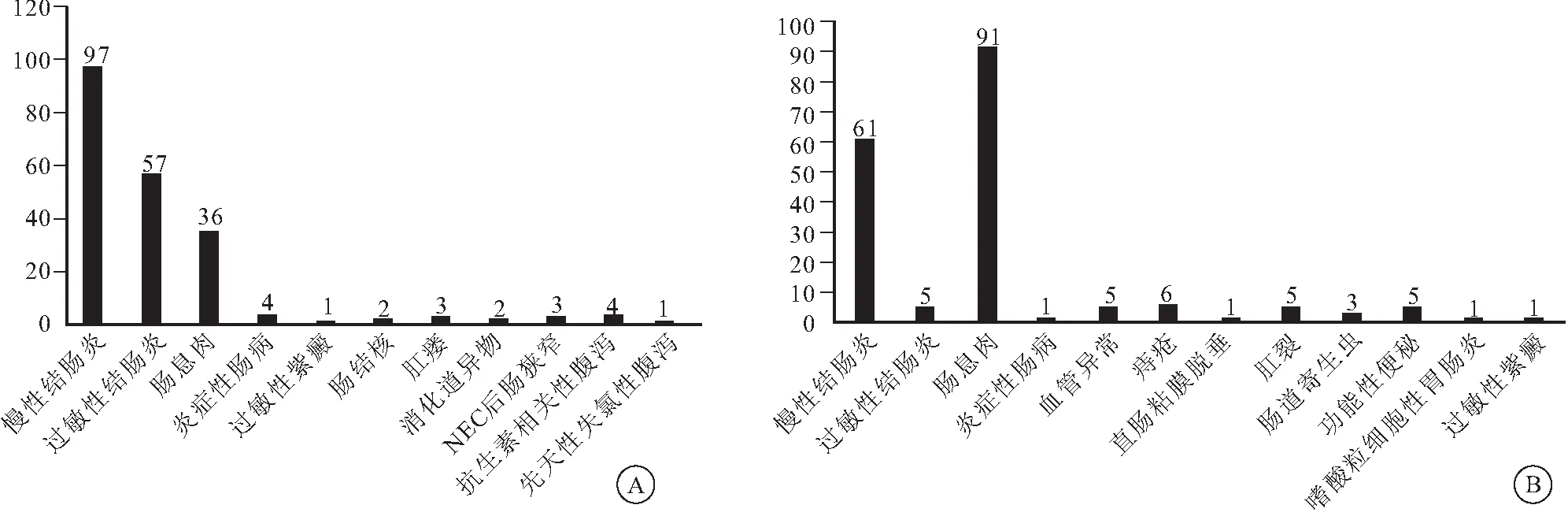

2.4 兩組疾病譜分析 0~3歲組常見疾病譜是慢性結腸炎、過敏性結腸炎、腸息肉,也包括腸結核、先天性失氯性腹瀉等少見疾病;4~6歲常見疾病譜主要包括腸息肉、慢性結腸炎、功能性便秘等,也包括嗜酸粒細胞性胃腸炎等少見疾病,見圖1。

圖1 兩組疾病圖譜

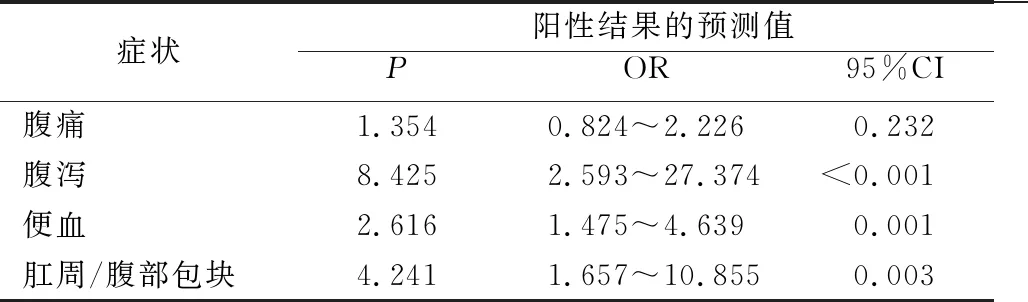

2.5 預測結腸鏡陽性結果的因素 以腹痛、腹瀉、便血和肛周/腹部包塊四個臨床癥狀作單因素回歸分析,判斷其對陽性結果的預測值,見表3。提示腹瀉、便血和肛周/腹部包塊對結腸鏡檢查陽性結果有較好預測作用。

表3 相關癥狀對腸鏡檢查陽性結果的預測作用

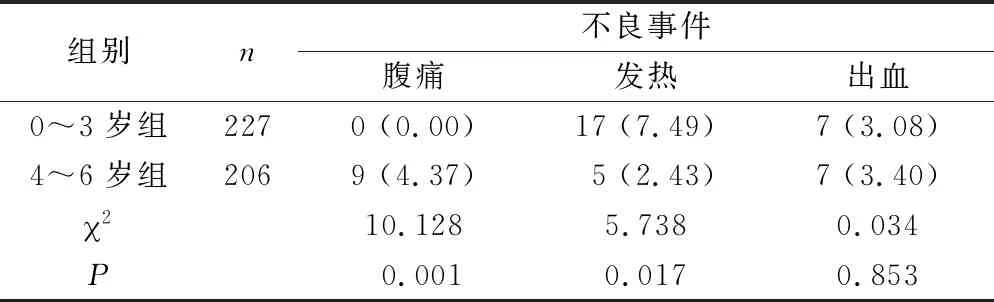

2.6 安全性分析 本組病例共觀察到不良事件45例,包括9例腹痛,22例術后一過性發熱,14例出血,多為一過性不良反應,較輕微。出血主要發生在息肉切除術后,共12例;另2例因腸道病變本身較重行黏膜活檢后出血,其中僅1例息肉切除術后出血較多,再次行鈦夾夾閉外,其他未予特殊處理自行緩解。0~3歲組主要不良事件是發熱,4~6歲組主要不良事件是腹痛,見表4。

表4 兩組不良事件發生情況[n(×10-2)]

3 討論

結腸鏡檢查可作為兒科患者的診斷和治療工具,其強大的檢查能力在于可以視覺下直觀檢查整個結腸,還常包括回腸遠端,并可以取組織學樣本進一步行病理檢查;還可以通過止血,切除息肉,擴張狹窄或對腸梗阻減壓等進行治療干預[1]。既往常用以評估慢性腹瀉,體重減輕,無法解釋的缺鐵性貧血,腹痛或直腸出血[2]。2017年,美國胃腸內鏡學會(ASGE)和北美小兒胃腸病學,肝病學和營養學會發布了其針對小兒患者指南的修訂版[3],其中對兒童進行結腸鏡檢查的指征作了明確的建議,包括不明原因的貧血、不明原因的慢性腹瀉、肛周病變(瘺管和膿腫)、便血、不能解釋的生長發育不良、懷疑炎癥性腸病、懷疑移植物抗宿主病、腸移植后排斥或并發癥、影像學懷疑回結腸狹窄、息肉綜合征和口腔潰瘍懷疑克羅恩病。本研究中病例檢查原因主要包括便血,腹痛,不明原因腹瀉,這與既往的研究[4]結果相吻合。其中0~3歲組主要以不明原因慢性腹瀉為主,4~6歲組主要以便血為主,反映不同年齡段存在不同的疾病原因。

本組病例在檢出疾病譜方面,常見疾病為慢性結腸炎、腸息肉、過敏性結腸炎、炎癥性腸病等。在0~3歲組最常見為慢性結腸炎,4~6歲組最常見為腸息肉,這與既往的報道[5]相一致。本研究得出過敏性結腸炎是引起嬰兒反復便血、腹瀉的主要原因,與龔舒等[6]報道一致。腸息肉是兒童直腸出血的最常見原因,在兒童中總的發病率是1%,其中90%為幼年性息肉[7]。學齡前期,隨著年齡增加,腸息肉的發病率也升高,本組研究中在4~6歲組成為腸鏡檢出的最主要疾病。據報道[8-9],在80%~90%的病例中,幼年息肉是孤立的直腸或乙狀結腸息肉。一個487名兒科患者的大型病例研究[10]結果顯示84%的幼年息肉在直腸乙狀結腸,11%在左半結腸,2%在橫結腸,3%在右半結腸。另一項研究[11]結果顯示出現在橫結腸和右半結腸的幾率更高。本組研究中有3例患者為橫結腸息肉,這提示我們進行全結腸的檢查,以免遺漏病變。幼年性息肉的好發年齡是2~5歲,平均4歲[12],嬰兒期發病罕見。本研究中最小發病年齡為8月2天,提示我們小嬰兒也可能會發生腸息肉。本組研究檢出黑斑息肉綜合征(Peutz-Jeghers syndrome,PJS)3例。PJS是一種罕見的錯構息肉病綜合征,每5~20萬活產中有一例,與胃腸道和腸外癌癥的風險增加有關,終生患癌癥的風險為37%~93%。內鏡下,PJS息肉通常是一種長柄的有蒂息肉。在組織學上,與幼年性息肉不同,表現為平滑肌層的增生形成一種特征性的樹枝狀模式。一旦發現息肉,應每2~3年復查內鏡,內鏡或手術切除息肉并不能降低癌變風險,但可以減少并發癥的發生[12]。本組炎癥性腸病檢出率為1.1%,與西方國家不同,不是主要的檢出疾病。這反映出成都地區不同的疾病譜,但是也可能與我們選擇患者的年齡有關。除了常見疾病,本組疾病也檢出血管異常等少見疾病。在成人中,結腸血管發育不全占下消化道出血原因的40%[13], 在兒童的發病率目前是未知的。血管發育不全包括動靜脈畸形、血管發育不良、血管擴張、錯構瘤[14]。本研究中血管異常多為血管擴張,導致出血均為少量間斷出血,未導致失血性貧血等嚴重后果,予飲食指導保持大便通暢外未給予特殊治療,在隨訪中未發現大出血發生;同時我們也應用結腸鏡行結腸異物(硬幣和棗核)取出,巨結腸術后腸狹窄探查,協助外科行肛瘺修補術,均取得了良好的效果,提示結腸鏡在越來越廣泛的范圍內發揮作用。

本研究中有37(8.5%)例患者未檢出病變,其中4~6歲組明顯高于0~3歲組,低于Kawada等[15]報道。提示年齡越小的患者結腸鏡檢查指征應更嚴格。我們進一步進行了腹痛、腹瀉、便血和肛周/腹部包塊對結腸鏡檢查陽性預測值的單因素分析。發現腹瀉、便血和肛周/腹部包塊對陽性結果有較好的預測作用,提示我們在進行結腸鏡適應證把握時血便、腹瀉、肛周/腹部包塊是小兒患者全結腸鏡檢查的重要指征。而腹痛在本研究中并未顯示良好的預測作用,與日本的一項研究[16]結果不同。分析原因可能與本組疾病譜有關,本組病例中以腸息肉等無痛性疾病居多,而會出現腹痛癥狀的疾病如炎癥性腸病等較少。

小兒結腸鏡術后并發癥的定義尚未標準化,包括嚴重或輕微并發癥。據報道,兒科結腸鏡檢查的嚴重并發癥的發生率接近1%[17],這些不良事件中有一半與鎮靜和麻醉有關,另外就是穿孔和出血。兒童診斷性結腸鏡檢查后穿孔非常罕見(0.01%),而息肉切除可增加使其風險上升至0.06%~0.3%[18]。結腸鏡檢查后出血通常很少,但可在黏膜活檢和息肉切除后出現,活檢后自限性出血發生在0.2%~2.5%的病例[17],息肉切除后出血可能有0.26~2.5%的患者發生出血[19-20]。本研究共45例(10.4%)患者腸鏡檢查或治療后出現不良事件,除1例為嚴重并發癥外,其他都為輕微并發癥,9例(2.1%)腹痛,22例(2.5%)術后一過性發熱,14例(2.3%)出血。國外的一項研究[21]報道在結腸鏡檢查后,有17.2%的人報告有輕微癥狀,主要表現為咽喉痛、腹瀉、腹部脹氣和腹痛。本研究中患者未行氣管插管,故無咽喉痛的表現,腹痛和腹脹考慮與腸鏡檢查時充氣有關。最近一項成人RCT研究[22]報道,與空氣相比,使用CO2充氣術后疼痛明顯減少,但是在兒科人群中推薦常規使用CO2充氣之前,還需要進一步的研究。本組患者的不良事件中,有22(2.5%)例的患者出現發熱,發熱后復查血常規及大便常規,并未提示腸道感染,多為呼吸道病毒感染,或一過性低熱,考慮可能與小年齡患者對麻醉藥物或者手術操作耐受性較差或者機體抵抗力差繼發呼吸道感染有關。

本研究顯示兒童結腸鏡在便血、慢性腹瀉、腹痛等疾病的原因診斷和腸息肉的治療上發揮著重要的作用,在下消化道異物取出,協助外科行腸狹窄探查,腸瘺修補等方面也有其獨特優勢,整體安全性好。但是由于兒童其解剖及生理的特殊性,不同年齡段有不同的疾病譜,我們需要嚴格把握其檢查的適應證,進一步提高操作水平,在結腸鏡檢查前和檢查期間選擇適當的管理方法,盡量杜絕發生嚴重并發癥,減少輕微不良事件的發生。

4 結論

兒童無痛結腸鏡檢查安全,對慢性腹瀉、便血等疾病病因有重要診斷作用,學齡前兒童結腸鏡下檢出疾病有其特定疾病譜,0~3歲和4~6歲疾病分布也有差異。