排尿功能鍛煉對膀胱癌手術后原位新膀胱排尿功能恢復的效果

周潔

在我國,膀胱癌占泌尿生殖系統惡性腫瘤比例居第一位,男性患者:女性患者比例為3:1,近年發病率有上升趨勢。根治性膀胱切除是高危表淺性、肌層浸潤性膀胱癌的主要治療手段,其中原位新膀胱術不必進行腹壁造口,有助于提升患者遠期生活質量,降低病恥感,成為膀胱癌根治尿流改道手術的重要方法[1]。但由于原位新膀胱與正常膀胱的生理、解剖結構的差異,其與尿道外括約肌失去協同聯系,加之中樞神經系統未建立新的貯尿排尿反射,尿失禁成為術后早期面臨的主要問題,為了獲得相對正常的排尿功能需要長期進行功能鍛煉,往往因為步驟不科學、患者依從性差導致鍛煉效果欠佳[2]。目前關于新膀胱排尿功能鍛煉主要通過重復的盆底肌功能鍛煉進行,缺少循證支持導致鍛煉內容難以規范[3]。為進一步提升膀胱癌手術后原位新膀胱排尿功能,規范、優化排尿功能鍛煉措施,醫院近年開展排尿功能鍛煉最佳護理證據總結,獲得了良好的臨床效果,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

2018 年1 月—2020 年1 月共納入80 例膀胱癌患者,分別設為對照組與觀察組。其中2018 年1 月—2019 年1 月收治的40 例患者作為對照組,接受常規排尿功能鍛煉,2019 年2 月—2020 年1 月收治的40 例患者作為觀察組,接受基于最佳證據進行排尿功能鍛煉。納入標準:經病例、影像學診斷確診為原發性膀胱癌;TNM 分期Ⅰ~Ⅲa 期;接受根治性膀胱切除術聯合原位新膀胱術;手術順利完成且患者康復鍛煉依從性良好;除膀胱癌外無其他泌尿系統疾病、脊髓損傷、腦卒中等疾病引起的膀胱功能下降。排除標準:非原位新膀胱術患者;合并精神疾病、肢體功能障礙無法完成鍛煉者;轉移性膀胱癌或術后遠處轉移。對照組男28 例,女12 例;年齡36~72 歲,平均52.12±7.54 歲;移行細胞癌32 例,腺癌8 例;觀察組男29 例,女11 例;年齡36~70 歲,平均51.54±7.21 歲;移行細胞癌35 例,腺癌5 例。研究方案經過倫理論證,并獲取患者及家屬知情同意。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 干預方法

1.2.1 對照組接受常規排尿功能鍛煉。根據患者耐受情況逐步開展,期間墊尿墊。參照國內《臨床泌尿外科疾病診療指南》[4],指導患者進行常規的提肛肌、恥骨尾骨鍛煉以及肌盆底肌肉鍛煉,充盈、排空鍛煉等。

1.2.2 觀察組基于最佳護理證據進行排尿功能鍛煉。

(1)提出護理循證問題:提高膀胱癌手術后原位新膀胱排尿功能,優化功能鍛煉措施。

(2)文獻檢索:關鍵詞:“Bladder cancer” “radical bladder cancer”“insituneo bladder”“urination function exercise/bladder function exercise”;數據庫:知網、萬方、PubMed、Cochrane 等國內外常用數據庫;檢索文獻類型:專家共識、指南、證據總結、隊列研究、隨機對照試驗。

(3)文獻納入與排除:納入標準:題目、作者、文章內容等均完整;總結類文獻能夠追溯到原文獻;排除標準:文獻內容為會議紀要、摘要。

(4)質量評價[5-6]:專家共識、隨機對照試驗、隊列研究質量評價均采用澳大利亞Joanna Briggs Institute(JBI)循證衛生保健中心相關評價標準;指南采用指南研究與評價工具Ⅱ(AGREE Ⅱ)標準;證據總結追溯至原文獻再按文獻內容進行相應的質量評價;獲得證據評定為A 級推薦、B 級推薦以及C 級推薦(不推薦)。

(5)形成證據:共總結8 條最佳證據,其中中文3 條,英文5 條,A 級推薦3 個,B 級推薦5 個:①尿意習慣重建基礎上的貯尿訓練(B 級推薦);②每周進行一次尿動力學檢查指導鍛煉,包括膀胱容量、逼尿肌壓力、尿流率等(B 級推薦);③設計基于微信小程序的膀胱癌出院患者監控平臺進行功能鍛煉監督(A 級推薦);④早期排尿功能較差時基于排尿反射的扳機點誘發排尿訓練(B 級推薦);⑤排尿間隙進行Kegel 盆底肌鍛煉(A 級推薦);⑥排尿功能好轉后開展Valsalva 屏氣法排尿法(B級推薦);⑦骶神經根功能性磁刺激(FMS)(A級推薦);⑧書寫“排尿日記”記錄排尿間隔時間、夜尿次數等(B 級推薦)。

1.3 觀察指標

6 個月后記錄排尿間隔時間、夜尿次數;檢查尿流動力學指標[7],包括殘余尿量、膀胱容量、逼尿肌壓力、尿流率。

1.4 統計學處理

采用SPSS 20.00 統計軟件,正態分布計量資料以“均數 ± 標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗;非正態分布計量資料以“中位數(四分位數間距)”表示,組間中位數比較采用秩和檢驗。檢驗水準 α=0.05,以P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

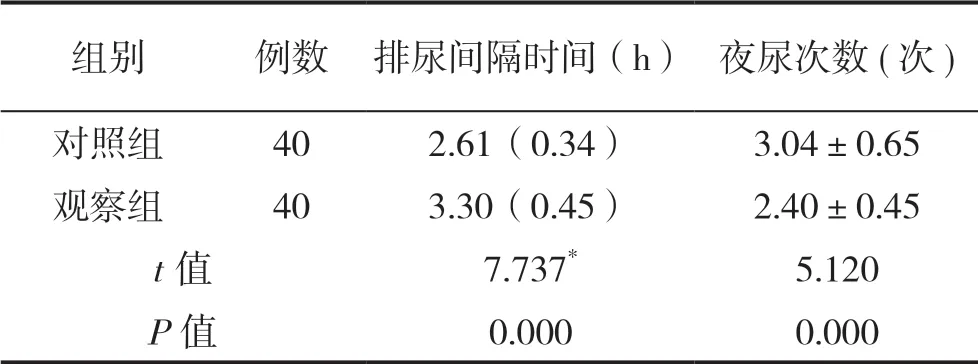

2.1 兩組排尿間隔時間、夜尿次數比較

鍛煉后觀察組排尿間隔時間高于對照組,夜尿次數低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組排尿間隔時間、夜尿次數比較

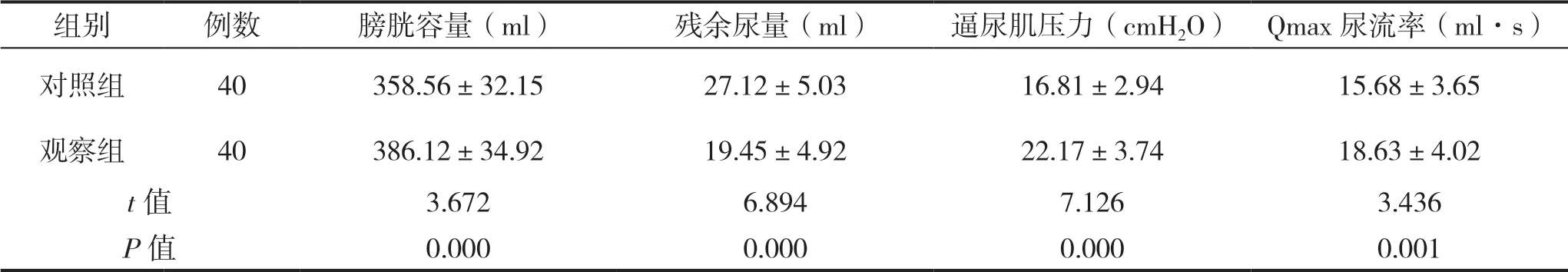

2.2 兩組尿流動力學指標比較

鍛煉后觀察組殘余尿量低于對照組,膀胱容量、逼尿肌壓力、尿流率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組尿流動力學指標比較

3 討論

與正常膀胱相比,回腸代膀胱與原膀胱解剖結構具有較大差異,缺乏充盈感等生理特性,術后早期難以做到自主控尿,尿失禁頻發,殘余尿多、排尿困難是主要表現。因此,術后應給予排尿功能鍛煉以恢復新膀胱的控尿能力,提高生活質量。本研究觀察組患者通過證據總結的形式給予排尿功能鍛煉循證支持,結果顯示,鍛煉后觀察組排尿間隔時間顯著高于對照組,夜尿次數顯著低于對照組,(P<0.05),鍛煉后觀察組殘余尿量顯著低于對照組,膀胱容量、逼尿肌壓力、尿流率顯著高于對照組,(P<0.05),提示患者較常規功能鍛煉,最佳證據運用后尿控能力以及排尿功能得到了較好的提升。

本研究8 條最佳護理證據涉及隨訪監督、自行鍛煉、物理干預輔助等多個方面。其中尿意習慣重建基礎上的貯尿訓練不同于一般膀胱充盈訓練,其在新膀胱造瘺管拔除前夾閉造瘺管,間隔2~3 h 開放1 次,類似于神經源性膀胱的間歇性導尿訓練,使大腦皮層盡早建立新的貯尿、排尿反射,在排尿功能鍛煉前已開始恢復新膀胱充盈感覺,逐漸建立類似正常生理狀態的排尿習慣[8]。每周進行一次尿動力學檢查指導鍛煉,能夠便于醫護人員掌握患者的膀胱功能客觀改善情況,以便更明確地指導功能鍛煉[9]。設計基于微信小程序的膀胱癌出院患者監控平臺進行功能鍛煉監督,以微信小程序的形式進行互聯網隨訪、健康教育,患者通過每日打卡的形式堅持訓練,醫護人員定期發送鍛煉注意事項以及下一步鍛煉內容進行指導[10]。早期排尿功能較差時基于排尿反射的扳機點誘發排尿訓練,該訓練方式尋找排尿反射扳機點,輕叩恥骨上膀胱區,扯拉陰毛,按摩大腿等方式刺激排尿敏感點,促使患者反射性排尿[11]。

排尿間隙進行Kegel 盆底肌鍛煉,持續提肛運動2~6 s,松弛2~6 s,反復10~15 次,每天3~8 組,該鍛煉方式類似憋尿或抑制排便動作,提高新膀胱自控力,恢復陰部神經興奮性[12]。排尿功能好轉后開展Valsalva 屏氣法排尿法,該排尿法指患者取蹲便器坐位,略前傾身體,放松腹部后收縮腰腹肌,同時盆底、膀胱發力促進尿液排出,起到提高逼尿肌壓力以及尿流率的作用[13]。骶神經根功能性磁刺激(FMS)產生的電場與傳統電刺激器類似,但能降低磁場穿透組織衰減程度,阻抗極小,刺激尿道外括約肌時相比于膀胱逼尿肌收縮速度、強度更大,這一效應能促進閉合尿道壓,有助于降低尿失禁發生,提升膀胱儲尿功能[14-15]。“排尿日記”是指通過日記的形式記錄排尿間隔時間、夜尿次數等膀胱功能改善情況,便于患者通過客觀數據感受排尿功能的好轉,提升鍛煉依從性[16-17]。

綜上所述,基于最佳護理證據的排尿功能鍛煉能給膀胱癌手術后原位新膀胱功能的恢復提供循證支持,能夠有效提升尿控能力以及膀胱功能。