眼針配合逍遙散治療中風后抑郁臨床觀察

吳 彬,王鵬琴

(1.遼寧中醫藥大學2018級碩士研究生,遼寧 沈陽 110847;2.遼寧中醫藥大學附屬醫院腦病康復二科,遼寧 沈陽 110032)

突發中風后,因為中樞神經系統的完整性受到破壞,會導致中風后遺癥,患者心理狀態也會發生不同程度的變化,即為中風后抑郁(Post stroke depression,PSD)。筆者用眼針療法配合逍遙散治療中風后抑郁癥療效較好,現報道如下。

1 臨床資料

共60例,均為2019年3月至2020年5月遼寧中醫藥大學附屬醫院康復中心腦病康復2科住院的中風后抑郁患者,采用隨機數字表法分為治療組和對照組各30例。治療組男19例,女11例;年齡43~76歲,平均(62.4±7.2)歲;病程2~30周,平均(20.0±9.0)周。對照組男14例,女14例;年齡47~75歲,平均(63.5±5.6)歲;病程2~32周,平均(21.0±9.0)周。兩組性別、年齡、病程、原發病等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:西醫參照中華醫學會心身醫學分會推薦使用的《中國卒中后抑郁障礙規范化診療指南》[1]中風。中醫參照國家中醫藥管理局腦病科研協作組制定的《中風病診斷與療效評定標準》[2]。郁證中醫診斷標準參照全國高等中醫藥院校規劃教材《中醫內科學》郁病的診斷。

納入標準:①符合中、西醫診斷標準;②年齡45~80歲;③患者或家屬自愿參與研究,并簽署知情同意書。

排除標準:①嚴重造血、腎、肝、內分泌系統疾病;②非中風所導致的抑郁癥;③神志不清或因其他原因不能配合研究[3]。

2 治療方法

兩組都用抗血小板聚集等西醫基礎治療,同時建議低脂低鈉飲食,戒煙限酒,適度活動[4]。2周為一療程,共治療2個療程。

兩組均予以逍遙散治療。藥用柴胡15g,炙甘草6g,當歸15g,白芍15g,白術15g,茯苓15g,生姜10g,薄荷6g。日1劑,水煎,早中晚分3次服用。

治療組加用眼針治療。主穴取肝區、心區,配穴取心腎陰虛配腎區,心脾兩虛、“梅核氣”配脾區。均雙側取穴。在針刺時主要采用眶外平刺法,施術時選好穴區,在距眼眶內緣2mm的眼眶上從穴區的一側斜刺入向另一側,刺入皮膚到達皮下保持針體在穴區內。此時要注意針體的位置和進針的角度,一針平刺一區[5]。也可以采取直刺法,均為一次性施針,無需行針,留針20min,每天治療1次。

3 觀察指標

用SDS抑郁自評量表(Self-Rating Depression Scale,SDS)和漢密頓抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD)進行療效評價[6]。

采用SPSS22.0統計學軟件進行數據分析。計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準

參照《中醫病證診斷療效標準》評價臨床療效。顯效:情緒完全恢復正常且抑郁癥狀均消失,抑郁評分降低大于90%。有效:情緒接近正常且抑郁癥狀減輕明顯,抑郁評分降低30%~90%。無效:情緒狀態及抑郁癥狀均未改善,抑郁評分降低小于30%。

5 治療結果

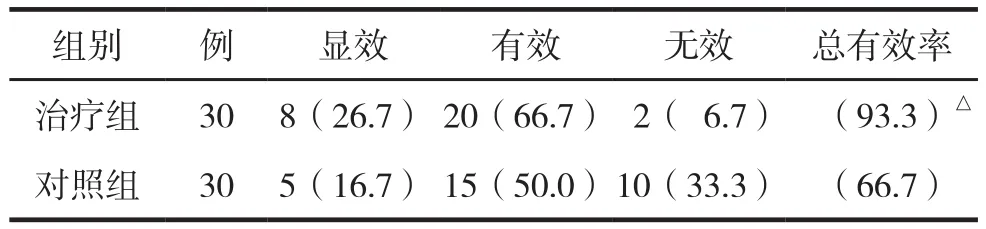

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 (%)

兩組治療前后抑郁自評量表(SDS)評分比較見表2。

表2 兩組治療前后抑郁自評量表(SDS)評分比較 (分,±s)

組別 例 治療前 治療后 P治療組 30 63.14±6.16 53.79±6.59 <0.05對照組 30 63.93±6.30 59.13±6.05 <0.05 P 0.74>0.05 0.03<0.05

兩組治療前后漢密頓抑郁量表(HAMD)評分比較見表3。

表3 兩組治療前后漢密頓抑郁量表(HAMD)評分比較 (分,±s)

組別 例 治療前 治療后 P治療組 30 20.80±4.99 11.47±4.39 <0.05對照組 30 20.33±4.88 15.33±4.88 <0.05 P 0.80>0.05 0.03<0.05

5 討 論

中醫理論認為,中風后抑郁是“中風”和“郁證”的合病,其臨床特點既有氣機郁滯不通所致的情緒低落、煩躁、悲觀失落、興趣減退等癥狀,又有中風阻滯經脈所致的半身不遂、偏身麻木、口眼歪斜、語言謇澀等癥狀,主要病機為氣血失調,神明受擾。中風患者時常擔心因殘疾而不能自理、喪失工作、被人嘲笑、遺棄或成為他人的負擔,從而引起情志內傷,肝失疏泄導致氣血失調而發本病。中風后抑郁病因主要為虛實兩端,治當扶正祛邪,解郁通絡[7]。

本病是臨床中比較常見的中風合并癥,曾有報道稱其發病占患病人群的31%,其中52%為發病1個月內出現[8]。近年中風病以及中風后抑郁發病率呈上升趨勢,無論中風還是中風后抑郁均與熬夜等不規律生活習慣、生活工作壓力增加以及不健康的飲食習慣有密切關系,且生活習慣越不健康發病幾率越高。多數學者認為本病是生物、心理多因素影響下導致的,治療難以具有針對性[9]。王進生等[10]在文獻研究討論部分把PSD歸為郁病范疇,注重抑郁癥狀的治療。其后近10年時間文獻研究卻很少,直到2005年以后研究逐漸增多,但在論述PSD病名時,多數仍把中風與抑郁分開討論,或者直接歸屬于郁證范疇,只重視中風后情緒低落等抑郁癥狀的討論和治療,忽視肢體癱瘓等中風癥狀,甚至完全以治療抑郁癥為主[11]。

眼針療法是彭靜山教授根據王肯堂《證治準繩》所啟發,發明的一種微針療法,經過了四十余年臨床檢驗,證實其療效顯著。王鵬琴教授在此基礎上提出“眼絡于腦,通調臟腑”的學說[12],通過眼針治療,可調暢臟腑氣機,改善腦部供血,使情志舒暢,還能改善其他中風后遺癥,從而促進疾病好轉。楊巍[13]針對眼針治療中風后抑郁臨床療效系統評價meta,分析循證醫學研究結果,提示眼針配合其他干預措施治療中風后抑郁效果顯著;王姿俏[14]等通過觀察與分析眼針治療中風后抑郁的臨床療效,發現眼針療法對于治療中風后抑郁具有優勢,能提高患者的生活質量。

逍遙散出自《宋·太平惠民和劑局方》,是治療肝郁血虛、脾失健運的常用方劑[15]。本方調暢氣血,疏肝解郁,所以臨床常用于治療抑郁性精神障礙。

綜上所述,眼針配合逍遙散治療中風后抑郁的臨床療效較好,可有效改善中醫證候及抑郁癥狀,且安全性較高。