城市街道空間品質評價體系構建研究

孫瑞豐,王語嫣 (吉林建筑大學建筑與規劃學院,吉林 長春 130000)

1 引言

當前,我國正處于精細化發展的進程中,但如何提升城市空間活力歷來都是城市建設的首要目標,而街道作為對城市環境影響的重要組成部分,其空間品質的好壞在很大的程度上影響著城市公共生活空間的繁盛程度與城市活力。城市公共空間品質的提升是所有城市,發展到一定階段后皆要面臨的難題,卻也是繼續發展城市,優化城市環境品質以及提升城市形象的必要手段。

自《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》為代表的一系列宏觀政策發布實施以來,推動以人為本、注重品質的城市建設已成為大家的共識。在此背景下,城市設計越發重視以空間品質活力為主導、以大數據精細化為手段,體現為“2D城市”向“3D城市”轉變的城市設計新特征。綜上所述,本文將在理論評價的基礎上,通過利用近年來涌現的機器學習的新技術,整合街道空間研究領域的有效影響因子,建構一個涉及面更廣泛的街道空間品質評價體系,將其納入到街道研究科學體系中,以供日后研究者參考借鑒。

2 相關研究進展

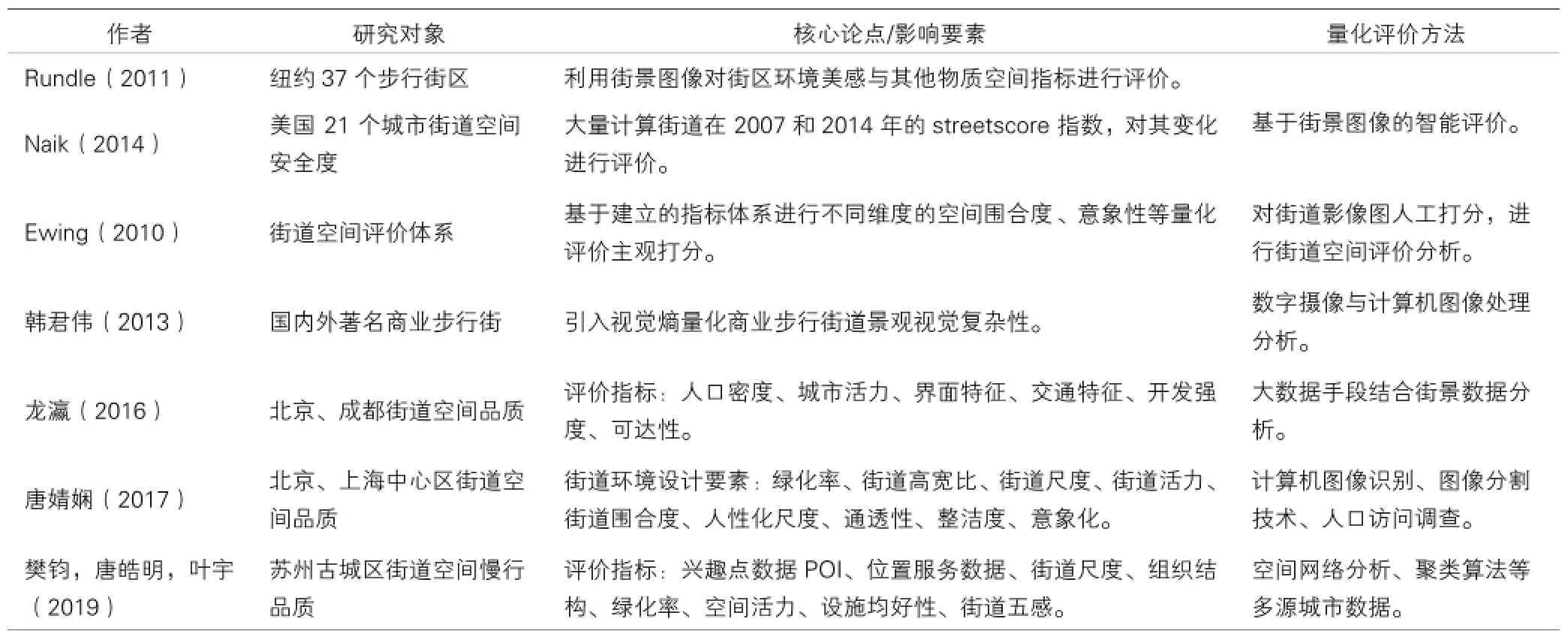

隨著新信息時代的發展,城市建設的下半場逐步轉向定量化、精細化、人本尺度、品質導向的實踐,由此誕生了新城市科學,即依托于計算機技術發展和多源城市數據的涌現,運用量化分析和數據計算途徑來研究城市的模式。其中在街道空間研究領域中,大數據以及人工智能和機器學習技術在數據采集、數值計算、多源數據融合分析、指標深度學習等方面的進展飛速。其中,Rundle等(2011)通過街景圖片評價街區環境的物質空間指標,對紐約37個步行街區進行研究;Naik等(2014)借用實際項目的數據作為訓練集,對美國的21個城市的街景圖片進行深度學習,對其街道空間安全度進行研究;Ewing等(2010)通過對街景圖片人工賦值的方式進行街道空間的主觀評價。韓君偉(2013)通過機器學習對街景圖象中的元素進行識別,提出了視覺熵的概念,以此來對商業步行街區的街道空間復雜性進行量化研究;吳志強(2016)依據百度熱力圖研究了上海市空間結構;龍瀛(2016)基于機器學習和街景數據,對北京和成都進行了街道空間品質的大規模量化與分析;唐婧嫻(2017)通過計算機圖像識別、圖像分割技術對北京、上海這類中國特大城市中心區街道空間品質進行測度;樊鈞,唐皓明,葉宇(2019)通過空間網絡分析和聚類算法實現蘇州古城區街道空間慢行品質的形態組構評價。

基于多源數據的街道空間品質研究一覽表

3 城市街道空間品質

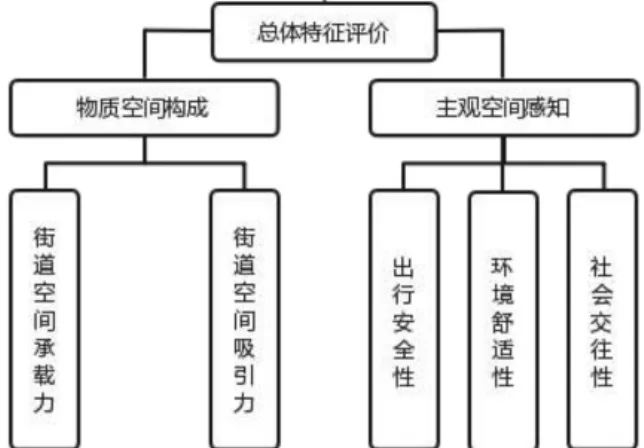

本研究中,涉及空間品質的研究對象是城市街道,即為城市街道空間品質。由上述分析得到,城市街道空間品質是由城市街道空間中的客觀物質空間要素和主觀空間感知兩個方面組成(如圖1),前者包含街道空間承載力和街道空間吸引力兩個維度,其體現的是街道周邊建筑體量,圍合度及其物質空間對街道于人群集聚所造成的影響,包含建筑強度、建筑空間形態、街道可達性、功能混合度等用以描述物質空間品質好壞程度的影響因素;而后者則包含街道安全性、街道舒適度以及街道社交性三個維度,其體現的是人們對街道物質空間街道的主觀感受滿意程度。通過街景數據提取街景圖片進行機器學習,識別出圖片中各種要素在整張圖片中的像素占比,標識出更受人群喜歡的那種街道,以此來體現街道空間品質的優劣。

圖1 街道空間品質評價體系構成

4 街道空間品質評價體系構建

構建街道空間品質的評價體系是本文研究的根本目的。通過對大量國內外街道空間品質的研究分析,得出目前對于街道空間品質的評價,多數基于四個基本要素展開,即街道的使用——人、人的戶外活動、街道空間、人車通行。從而結合街道空間品質的內涵要素與人的需求,研究從人的感知要素、活動要素、物質空間要素、通行要素四個方面入手,確定以兩個維度評價街道空間品質,即物質空間構成和主觀空間感知。

街道空間的物質空間構成是由物質空間要素與通行要素組成的,他是人及其活動的載體。街道物質空間的構成包含街道兩側建筑經濟技術指標、通行能力、街道環境、公共服務設施等因素,不同的物質空間構成要素對街道空間的承載力和吸引力亦不同,進而影響了街道空間品質的優劣。

街道空間的主觀空間感知是由街道使用者和人的戶外活動體現的,其感知的好壞主要反映在街道上的人群數量。人是空間使用的主體,是最直觀觀察感受街道品質的使用者,街道空間主觀感知主要包含街道安全性、舒適度、社會性三個指標組成,那些舒適、安全、適宜交往的街道更容易吸引人們的前往,人們更愿長時間停留,街道空間呈現的活力更高,街道的品質也更易被人群接受。

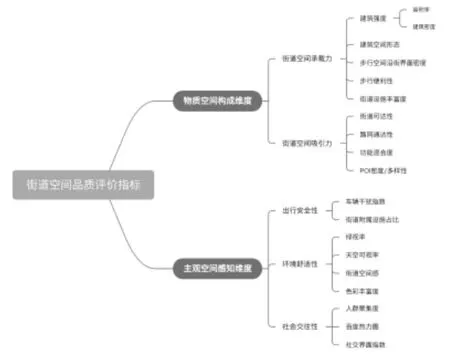

歸納總結出影響街道空間品質的指標(如圖2)。在物質空間構成維度,評價指標主要聚焦于街道空間承載力(建設強度與建筑空間形態、步行空間沿街界面寬度、步行便利性、街道設施豐富度)與街道空間吸引力(道路可達性、路網可達性、功能混合度);在主觀空間感知維度,評價指標主要聚焦于出行安全性(車輛干擾指數、街道附屬設施占比)、環境舒適度(綠化率、天空占比、街道空間感D/H、色彩豐富度)、社會交往性(人群集聚度、百度熱力圖、社交界面占比)等方面。

圖2 街道空間品質評價體系

5 結語

本研究構建了一種基于開放數據且高效、便捷的街道空間品質定量評價指標體系,一方面,從街道空間本體和人的實際需求角度出發,衡量街道的構成要素,滿足人群的活動和使用需求的程度,確定了街道空間品質以街道空間物質質量為客體、以使用者的感知認同為主觀心理因素的雙重內涵。在借鑒現有的相關研究和理論成果的基礎上,依托大數據的巨量規模和高精度優勢,從街道空間物質空間構成維度篩選出街道空間的街道可行性、設施便利性、路網通達性及功能多樣性指標,從主觀空間感知維度篩選出步行安全性、空間舒適性、色彩豐富性及場所社交性共計5個評價指標21個評價因子,構建一套更為完整科學的街道空間品質評價指標體系,為城市街道空間品質評價研究奠定基礎。