博弈視角下數字資源知識產權保護研究

馬曉偉 王 燈 付明遠

(黑龍江大學信息管理學院 黑龍江哈爾濱 150080)

1 引言

近年來,隨著我國文化產業發展日益昌盛,知識產權保護與知識開放獲取逐步成為學者研究的熱點問題。對于知識產權的保護不僅是對智力成果生產者享有其相關利益的保護;知識作為社會勞動生產的重要要素及成果,知識產權的保護更是對社會財產的保護,也是知識生產者進行成果生產的重要驅動力。目前,學者對知識產權保護的客體認知主要存有兩種觀點:一是“知識產品論”。該觀點將知識作為無形精神財富來保護,保護對象即智力成果屬于實體、客觀存在的范疇。二是“利益關系論”。該觀點認為知識產權所保護的范圍并不限于對知識這種客觀實體的保護,更在于保護知識在生產、利用和支配行為時所產生的利益關系,其保護的對象是一種利益關系,屬于虛擬、主觀的范疇[1]。本研究偏向于“利益關系論”的觀點,以博弈論為工具,對數字資源在網絡傳播中的知識產權問題進行分析,并提出相應保護策略,在滿足社會利益需求的同時,對知識及其利益關系進行保護。

2 數字資源知識產權保護的理論依據

2.1 知識產權的雙重屬性

對于知識產權屬于私權利還是公權力,學界持有不同的觀點。持有知識產權作為私權利觀點的學者認為知識產權是知識所有者通過時間、知識和人力等資本要素投入而產出的智力成果,因此其知識產權應當屬于一種私權利。季東海認為從國內社會結構的決策規定來看,知識產權其本質仍然屬于私權利,其中的公權因素只是為了保障其作為私權的運行優化[2]。彭禮堂、武芳認為國家的介入與公權的干預本身是對知識產權的一種影響過程,但并不改變知識產權作為私權利的本質[3]。張莉莉認為知識產權應當同時具備私權利與公權力兩種屬性,其公權力體現在維護國家和社會公共利益的作用機制上,私權利則體現在對于知識產權所有者的司法保護中[4]。筆者認為,知識產權兼具公權力與私權利的雙重屬性,但在對其進行保護的過程中,主要體現為私權利。這也為知識產權進行有效保護提供了相關的理論支撐。

2.2 數字資源的知識產權

數字資源又叫數字化信息資源,是信息資源的一種類型[5]。與傳統文獻資源的知識產權保護不同,數字資源的知識產權保護問題集中于購買方具備數字產權的復制權及合理使用的權利,但并不具備其所有權。代鳳明認為數字資源的知識產權保護所面臨的問題主要為以下四類:復制權與長期保存的沖突、網絡傳播權與公共服務的沖突、版權技術保護與管理儲存的沖突、數字資源長期保存過程中其他著作權的沖突問題[6]。筆者認為,對于數字資源知識產權的保護不僅僅在于明確知識產權保護與合理利用的邊界,更應當抓住數字資源復制成本低、傳播速度快、傳播范圍廣等特點,才能更好地對數字資源的知識產權進行有效合理的保護。

3 數字資源的網絡傳播途徑

原生數字資源也叫“BORN DIGITAL”,聯合國教科文組織將其定義為:除了數字形式再也沒有其他載體形式的信息資源[7]。原生數字資源的載體與傳播途徑都是在網絡,且并非通過對紙質文獻資源或縮微文獻資源的數字化而得到。大部分網絡用戶所接觸的原生數字資源并非直接接觸,而是通過中間平臺,如微信公眾號、微博、論壇等形式進行接觸。實際上,原生數字資源作為一種智力成果依托于各類網絡平臺進行發布時,其生產者與網絡平臺間已建立起一種委托代理機制,成果所有者擁有對數字資源的所有權,而代理平臺僅擁有對原生數字資源的復制權、存儲權及傳播權,其中傳播權為這種委托代理關系的核心。傳播形式也極具多樣。例如,作為影視作品的數字資源,電影制作者將電影的播放權代理給影院并獲得報酬,影院通過向用戶提供影視服務而從中獲得收益,其中影院既擁有對數字資源的存儲權,也擁有對數字資源的傳播權;微信公眾號上發布的文章,很多并非公眾號所有者自己撰寫,而是源自其他公眾號的轉載,這種全文轉載或部分內容的引用,實際上便是數字資源的復制權與傳播權的讓出。

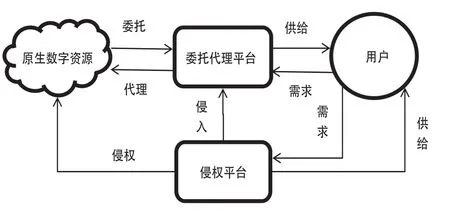

數字資源的常規傳播途徑由原生數字資源生產者與委托代理平臺間產生的委托代理關系和委托代理平臺與用戶間的供給需求關系兩部分構成(見圖1)。其中委托代理平臺既包括E-MAIL、BBS、微信、微博、論壇,也包括各類APP商城、短視頻軟件、小說閱讀平臺、種子下載平臺等。平臺傳播數字資源形式也多種多樣,既包括了傳統的文字形式、聲像形式,也包括了融入現代網絡技術的網頁鏈接、云盤資源及數字資源種子等。

圖1 數字資源網絡傳播途徑與侵權渠道

數字資源的非法傳播途徑是非法侵權平臺通過對原生數字資源的侵權或對合法委托代理平臺的侵入,從而為用戶提供對數字資源的需求以進行相關營利活動的過程。與合法傳播途徑相比,非法平臺的侵入或侵權往往是單向的,通過非法侵入手段獲取數字資源的同時降低了獲取成本。有時這類侵權平臺的直接受益并非來自于對數字資源具有直接需求的用戶。相反,非法竊取數字資源的目的在于聚集用戶,形成可觀的網絡流量,從而產生互聯網流量效益,如部分聚合APP,不具有合法版權許可的視頻網站等。表面上看,這類非法平臺對數字資源的侵權并沒有獲得直接效益,但實際上,這種侵權行為不僅直接導致了合法代理平臺與原生數字資源生產者的權益流失,而且以數字資源為工具間接獲利。

4 數字資源在網絡傳播中的博弈演化

博弈論是用來研究決策主體進行決策策略互動時判斷均衡問題的一種工具。在數字資源的網絡傳播與侵權過程中,資源生產者、平臺入侵者和政府監管者間存在這種策略互動。因此本研究利用博弈理論與模型分析侵權平臺與資源所有者、侵權平臺和政府監管者作為兩對策略主體間利益沖突具有可行性。

4.1 侵權平臺與資源所有者的博弈分析——智豬博弈模型

智豬模型是博弈模型的一種,主要用以分析決策雙方在能力與收益差距較大時,收益較小一方產生“搭便車”的行為。在數字資源的網絡傳播中,資源生產者與侵權平臺在資源生產力或收益方面差距較大,因此符合該博弈模型。

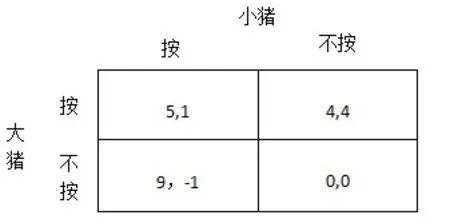

從圖2智豬博弈矩陣可以看出,在大豬選擇按下投食器時,小豬不按投食器時效益最大為4;在大豬不按投食器時,小豬不按投食器的收益最大為0。因此無論大豬是否按下投食器,小豬的最優策略都是不按投食器。在明確小豬不按投食器的情況下,大豬按下投食器的收益最大為4。因此,智豬博弈的納什均衡策略是大豬按下投食器而小豬不按投食器,此時雙方受益為(4,4)。顯然,在智豬博弈中,小豬的這種行為便成為不勞而獲的“搭便車”行為。

圖2 智豬博弈矩陣

在數字資源網絡傳播中,將資源生產者與侵權平臺作為博弈參與者,資源生產者生產數字資源的平均成本為2,在無侵權時獲得平均收益為10;侵權平臺進行侵權的平均成本為1,平均收益為3。對于資源生產者而言,具有生產與不生產兩種策略;對于侵權平臺而言,具有侵權和不侵權兩種策略。在假定雙方都為理性人且對雙方成本與收益完全了解(完全信息)的情況下,構建如下博弈矩陣(見圖3)。

圖3 生產者與侵權平臺博弈矩陣

依據圖3可以看出,在侵權平臺進行侵權的情況下,生產者選擇生產時的效益最大為5,大于不生產時的收益0;而在侵權平臺選擇不侵權時,生產者選擇生產時收益最大為8,大于不生產時的收益0。因此,無論侵權平臺侵權或不侵權,生產者都會選擇生產。而侵權平臺作為絕對理性人與完全信息的假設下,會毫不猶豫地選擇侵權,以獲得最大2的收益。由此便產生了侵權者一定選擇侵權,而生產者在明確自身利益受損的情況下,出于對自身利益最大化的考量(由于絕對理性人的假設)會繼續選擇生產。然而,在現實生活中,并不存在絕對理性人。數字資源生產者在無知識產權保護狀態下會出于對侵權者不勞而獲行為(實際是以較小勞動成本換取較大報酬的行為)的不滿,而降低數字資源的生產效率,從而導致社會中的作為生產資料的數字資源減少。

4.2 侵權平臺與政府監管者的博弈分析——動態博弈模型

作為社會生產的重要組成部分,數字資源兼具私人智力成果與社會生產資料的雙重屬性,因此數字資源的知識產權保護不僅屬于私權保護范疇,同時屬于公共資源保護范疇,應當具備公權力的屬性。其中以政府監管部門保護為主,如國家知識產權局對知識產權進行登記,或對違反規定行為的相關裁決進行保護,各級司法部門通過法律途徑進行維護。然而,在目前錯綜復雜的網絡環境下,許多數字資源知識產權侵權行為的發生并不易引起足夠重視,且由于數字資源的生產與傳播速度迅速等特點,傳統知識產權注冊與采集方式開展困難,致使數字資源知識產權的保護缺失。凡此種種均表明,國內數字資源的知識產權保護水平仍待提升。而政府作為國家公權力的行使主體,對數字資源的知識產權保護負有義不容辭的責任,在對知識產權的保護過程中,相關政府部門不能缺位,更不能越位或錯位,在理解其保護意義與價值的基礎上,明確政府職責與作用。

這種對知識產權的保護不僅僅需要加強對各數字資源的監管力度,同時也要樹立杜絕侵權行為的決心,通過對各級監管部門落實“不作為即下崗”制度,使對侵犯知識產權的行為排查得以貫徹落實。

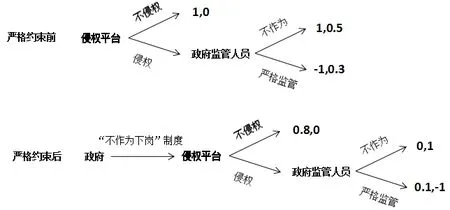

本研究在此基礎上建立侵權平臺與政府監管者的動態博弈模型,通過建立并分析政府崗位責任制度后雙方的博弈模型,從而明確政府部門在數字資源知識產權保護中的職責,模型如圖4所示[8]。

圖4 侵權平臺與政府監管者的動態博弈模型

動態博弈模型中,侵權平臺與政府監管者作為博弈參與者都處于絕對理性狀態,在非嚴格約束條件下,政府監管者對平臺的侵權行為選擇“不作為”策略收益最大(0.5>0.3),此時侵權平臺會選擇“侵權”策略。因此該動態博弈模型的納什均衡為侵權平臺選擇“侵權”,而政府監管者選擇“不作為”。而在“不作為即下崗”制度的介入下,政府監管人員對于侵權行為選擇“不作為”時的收益最小(0),因此政府監管人員必定選擇“嚴格監管”,而在作為理性參與者的侵權平臺在知道政府選擇嚴格監管策略下,其選擇“不侵權”策略的收益最大(0>-1),此時數字資源知識產權的侵權行為可以得到有效的遏制,從而阻止了侵權行為的再發生。

5 數字資源知識產權保護策略

通過博弈模型分析,筆者認為數字資源知識產權保護策略可從入侵端、監管端兩側進行分析,同時,對生產者建立激勵機制,并強化資源用戶知識產權意識。

5.1 完善數字資源知識產權保護法律制度

目前我國知識產權保護法中對于數字資源的知識產權保護有所不足,入侵者通過打法律的“擦邊球”來規避侵犯數字資源知識產權所帶來的風險,這無疑會形成侵犯知識產權的“破窗效應”。因此,完善數字資源的知識產權保護法律成為當務之急,一方面應明確侵犯數字資源知識產權的具體行為有哪些,嚴堵法律的灰色地帶;另一方面應加大對侵權行為的懲罰措施,通過增加侵權者的隱性成本,達到減少侵權行為發生的目的。

5.2 落實監管部門“不作為即下崗”制度

加強政府部門對知識產權侵權行為的監管力度。由于數字資源的知識產權侵權行為發生較為隱蔽,且網絡環境下的數字資源數量龐大,這為政府的監管帶來了難度,同時也容易造成監管部門及相應人員的責任懈怠,產生“監管不監管都一樣”的心態。因此,一方面需要從技術角度與專利信息資源管理的角度,利用數據挖掘與區塊鏈技術對數字資源知識產權進行比對與存儲,建立數字資源的知識產權庫以監測侵權行為發生;另一方面要落實監管部分的責任,實行“不作為即下崗”制度,加強對侵權行為的監管力度。

5.3 提升信息用戶知識產權保護意識

信息用戶的數字資源低獲取成本需求是產生侵權行為的主要因素。信息用戶對數字資源獲取產生的低成本需求,造成入侵者通過侵權行為獲取資源滿足信息用戶的需求從而換取用戶流量最終獲利。然而,信息用戶對低獲取成本的需求并不會消失,這就需要政府與社會相關部門加強對知識產權保護重要性的宣傳,提升信息用戶的知識產權保護意識,從而減少其利用非法平臺獲取數字資源行為的發生概率,最終實現減少入侵者顯性收益,迫使其終止侵權行為。

5.4 提高數字資源入侵的技術成本

資源入侵的技術成本是入侵平臺選擇入侵策略時的主要顯性成本。技術成本的提高導致入侵者選擇入侵策略時的正向收益減少,促使納什均衡向不入侵策略傾斜,從而減少入侵行為發生,以達到保護數字資源知識產權的最終目的。因此,數字資源生產者可以使用防火墻技術、數據加密技術、軟件加密技術及認證技術等技術性手段,對數字資源存儲與傳播過程中的安全性加以保障,降低被入侵風險。

5.5 優化資源生產者的賠償與激勵機制

在博弈模型中,資源生產者作為絕對理性人,會采取繼續生產原生數字資源的策略,但現實過程中,生產者會由于入侵行為的發生造成其潛在收益減少,產生懈怠心理,從而導致數字資源生產的減少。通過優化賠償機制與激勵機制,對生產者所減少的潛在收益進行補償,并對其生產行為進行激勵,可以緩解生產者與侵入者間的利益沖突,推動數字資源的持續生產。