武義縣中藥材產業現狀與高質量發展對策

湯志飛,陸玫丹,鄧樹青,陳連富,江建銘

(1.武義縣農業農村局,浙江 武義 321200; 2.浙江省中藥研究所有限公司,浙江 杭州 310023)

中醫藥是我國特有的傳統醫學和重要的民生工程,中醫藥學包含著中華民族幾千年的健康養生理念及其實踐經驗,是中華文明的一個瑰寶,凝聚著中國人民和中華民族的博大智慧。在黨和政府的高度關切下,中醫藥高質量發展成就卓著,中醫藥教育體系、服務體系和創新體系完善,中藥產業得到全面發展,中醫藥穩步走向世界,并在五個方面實現了重點突破[1]。中藥材產業是我國中醫藥事業高質量發展的基礎性產業,也是我國最具比較優勢和我國目前最具成長性、聯動性和帶動性的朝陽產業,在惠民生、促增長、強鄉村、富村民方面發揮了積極作用,尤其是在2020年的新冠肺炎疫情防控阻擊戰中,中藥“三藥三方”發揮了重要作用,形成覆蓋預防、治療和康復全過程診療方案,成為我國抗擊新冠肺炎疫情方案的亮點,彰顯了中醫藥在重大突發疫情防控中的重要作用,更加深了國際社會對具有五千年歷史文化傳承的中醫中藥的深刻理解[2]。

中藥材是浙江省傳統優勢產業和浙江農業十大主導產業之一,道地藥材資源達2 385種,資源總量和總數均列全國第三位,“浙八味”等一批道地藥材以質優為業界所注目。近年來,以“科技創新為依托”、以“道地、安全、有效和經濟”為重點,在資源保護利用、道地藥園建設、全產業鏈融合、特色品牌打造等方面形成了一批原始創新技術,產業綜合效益穩步提升,為浙江省40萬從業農民增收和當地經濟發展發揮了重要作用,也為浙江省中藥材產業高質量發展提供了堅實的基石[3-4]。為進一步推動武義縣中藥材產業高質量發展,本文立足武義縣中藥材產業現狀,通過產業調研,問題短板梳理與分析,提出進一步推進武義縣中藥材產業高質量發展的對策措施。

1 武義縣概況

1.1 區位特征

浙江武義縣始建于三國吳赤烏八年(公元245年),距今已有1770多年的歷史,是一座江南古城,也是革命老根據地縣、少數民族(畬族)聚居地區和全省26個加快發展縣(市、區)之一。地處浙江中部,與杭州市區徑距157 km、金華市城區26.2 km,屬杭州2 h經濟圈。縣域總面積1 577.2 km2,呈“八山半水分半田”地理格局。目前全縣共轄8鎮、7鄉、3街道,總人口48萬,其中戶籍人口34.5萬人。

1.2 氣候生態

武義縣境屬中亞熱帶季風氣候,四季分明,溫和濕潤,雨量豐沛。2019年平均氣溫18.3 ℃,較歷年平均氣溫偏高1.0 ℃;年降水量1 865.7 mm,年日照時數1 546.8 h。境內生態環境優良,自然山水秀麗,森林覆蓋率達74%,79%的地表水達到Ⅱ類標準,空氣質量優良率超90%,是浙江省首批生態縣,更是全球綠色城市、中國天然氧吧、國家生態文明建設示范縣。

1.3 農業特色

武義縣農耕文化源遠流長,依托得天獨厚的生態稟賦,圍繞茶葉、食用菌、宣蓮、中藥材等特色產業,大力發展綠色、有機農業,打造“有機農業第一縣”。“武陽春雨”茶獲首批國家生態原產地保護產品,貢品“武義宣蓮”成功注冊國家地理標志證明商標,“武義鐵皮石斛”獲國家地理標志保護農產品。全縣“三品一標”認證面積達16 000 hm2,其中有機農產品面積3 533 hm2,有機茶頒證面積居全國首位。有機認證產品194個,居全省第一。先后被命名為中國有機茶之鄉、中國有機國藥基地、中國名茶之鄉和全國無公害蜜梨生產十強縣,農業現代化水平連續五年居金華市第一。

2 產業現狀

2.1 道地資源眾多,文化歷史悠久

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司組織的武義縣中藥資源調查表明,目前已在武義發現中藥資源1 300余種,其中具有較高開發價值的道地中藥資源有黃連、三葉青、三尖杉、獐牙菜、槲寄生、草珊瑚、千層塔、黃精、玉竹、麥冬、天門冬、白花獼猴桃等20多種。武義縣是靈芝、鐵皮石斛原產地之一。浙江壽仙谷醫藥股份有限公司建成了以鐵皮石斛、靈芝等瀕危珍稀中藥材資源為主,種類達500多種的種質資源圃;浙江萬壽康生物科技有限公司建立了三葉青、黃精等種類達百余種的林下藥材種質資源保護區;浙江十里荷花科技有限公司引進了900多個荷花品種,建立了荷花種質資源保護觀賞園。中藥材加工炮制歷史最早可追溯到1 300年前的唐代,盛世五朝御醫道士葉法善(105歲)集道地藥材采摘、加工、研發、養生于一體,弘揚中醫藥養生文化;“壽仙谷中藥炮制技藝”被認定為國家級非物質文化遺產[5]。

2.2 產業基礎扎實,全產業鏈建設成效顯著

中藥材產業是武義縣傳統農業產業和富民增收的重要產業,尤其是2012年中藥材生產納入農業主導產業以來,出臺了一系列促進產業發展的政策措施,組織實施了一批“一二三產業融合”發展項目,引導工商資本參與中藥材全產業鏈建設,基本構建了“以科技為支撐,品牌為抓手,二產帶動一產融合三產”的產業體系,有效助推中藥材全產業鏈高效發展,先后被認定為“浙江省中藥材產業基地縣”“浙江省中藥材產業示范性全產業鏈”。2019年全縣中藥材面積達1 725.4 hm2,其中草本藥材面積為976.7 hm2,涉及18種藥材;木本藥材748.7 hm2,涉及7種藥材。五大產業發展區塊已形成:王宅、白姆、俞源的靈芝、鐵皮石斛、三葉青基地;柳城、桃溪、西聯的宣蓮基地;柳城、新宅的覆盆子基地;泉溪的貝母、元胡、白術基地;大溪口、西聯、新宅、柳城、桃溪的厚樸、杜仲基地等。中藥材全產業鏈實現總產值11.36億元,平均每 667m2效益達4.389萬元,其中鐵皮石斛105.55 hm2,實現農業產值7 750.0萬元;靈芝29.75 hm2,實現農業產值8 000.0萬元,加工產值3.3億元,為1.5萬從業藥農增收和促進鄉村振興發揮了重要作用。

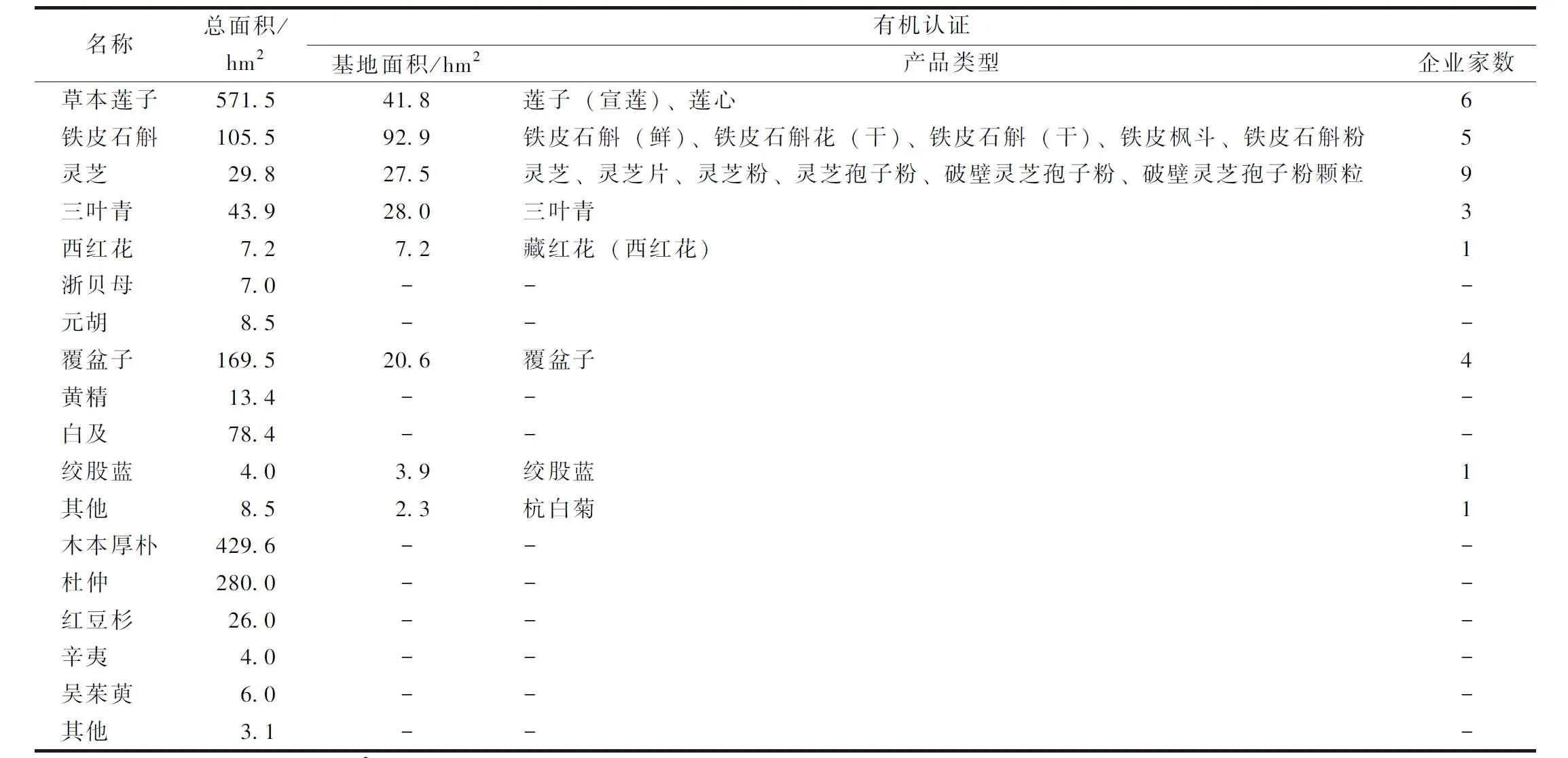

2.3 產業特色鮮明,有機農產品基地建設成為新亮點

從表1可知,在有機農產品基地和產品認證方面,2019年全縣有機中藥材認證面積224.3 hm2,其中中藥材182.5 hm2,產量795.3 t,認證企業18家,認證產品數達30多個;蓮子認證面積41.8 hm2,產量62.2 t,認證企業6家,有機基地認證率占草本藥材總面積的23.0%,為全省第一,成為武義中藥產業發展的新亮點。靈芝和鐵皮石斛有機基地認證率位居前2位,認證率分別為92.4%和88.0%。浙江壽仙谷醫藥股份有限公司涉及鐵皮石斛、靈芝、西紅花、絞股藍、杭白菊等5種藥材有機基地和產品認證人員,并創建了“壽仙谷有機國藥健康園”;浙江海興生物科技有限公司、浙江萬壽康生物科技有限公司分別涉及鐵皮石斛、靈芝等2種藥材認定。由此可見,武義縣的中藥材產業發展基本實現了從數量規模型向質量效益型的轉變,為進一步推進中藥材產業的高質量發展奠定了堅實的基礎。

表1 武義縣2019年中藥材主要品種、面積及有機農產品基地建設情況

2.4 依托科技創新,行業影響力日趨擴大

擁有一批特色品牌和知名商標。“武義宣蓮”為國家地理標志證明商標,入選浙江省優秀農產品區域公用品牌;“武義鐵皮石斛”為國家地理標志保護農產品;“壽仙谷”商標被認定為中國馳名商標和浙江省著名商標;“海興嘉禾”“芝蘭堂”品牌為浙江省著名品牌。同時,以科技創新為先導,構建了項目、技術、產品、專利、標準、品牌等為主要抓手的產業創新驅動發展體系,加快特色專屬品牌建設,行業影響力日趨擴大。以浙江壽仙谷醫藥股份有限公司為主體選育的仙斛1號、仙斛2號和仙斛3號等3個鐵皮石斛新品種為鐵皮石斛莖、葉和花的高效利用提供了專屬品種[6-8];“靈芝全產業鏈關鍵技術的研究”為靈芝一代產品靈芝孢子粉、二代產品破壁孢子粉、三代產品“去壁”孢子粉的研發與產業化提供技術支撐[9],并為主持制定《中醫藥—靈芝》(ISO 21315∶2018)、《中醫藥—鐵皮石斛》(ISO 21370∶2019)等2個國際中藥創造了條件。同時,“浙產名藥產業發展大會”永久性落戶武義,“靈芝孢子粉第三代去壁提純技術”榮獲日內瓦第46屆國際發明展金獎,壽仙谷醫藥在上海證交所成功上市,成為中國靈芝、鐵皮石斛行業資本市場上市第一股,成為浙江省中藥產業創新發展標桿企業,也彰顯了武義在浙江省乃至全國中藥材產業的地位。

3 問題短板

“藥材好,藥才好”。當前,我國中醫藥事業和中藥產業正處于“傳承精華,守正創新”高質量發展的關鍵時期,中藥材作為我國中醫藥事業和中藥產業發展的基礎性材料,“道地、安全、有效、經濟”對促進產業高質量發展具有重大意義[10]。近幾年來,武義縣中藥產業發展取得了巨大進步,產業基礎特色鮮明,行業地位更為顯現,在實現農業增效、農民增收和振興區域經濟發展方面發揮了重要作用。但也應該充分認識到,對照中藥產業可持續和更高質量發展新要求,尤其是大健康產業發展呈現的新特征新要求,以及2020版《中國藥典》對農藥殘留檢測指標由原來的6種農藥擴展到33種農藥的更高標準[11],高質量發展任重道遠,仍面臨一些問題短板亟待解決和攻克補齊。

3.1 經營主體普遍較小,亟待培育壯大

經營主體是推進產業高質量發展的基礎。目前武義中藥產業雖然集聚度逐年提升,但經營主體(企業)普遍規模較小,抗風險和創新能力普遍較弱。壽仙谷醫藥一枝獨秀,2019年實現產值9.57億元,占全縣總產值的84.2%,為全縣唯一產值過億的龍頭企業;而其余列入調查的21家企業平均年產值約為560萬元,其中70%的企業產值不足500萬元。

3.2 產品同質化嚴重,創新能力亟待加強

產品創新是提升產業核心競爭力的關鍵。目前,90%生產企業具有初級或精深加工產品,但產品結構不盡合理,多集中在鐵皮石斛和靈芝及靈芝孢子粉幾個產品,產品結構同質化嚴重。由于受政策監管限制,三葉青產業化進程受到影響。與此同時,一些市場前景看好的藥食同源類藥材如黃精、覆盆子等的資源利用和康養產品研發跟不上,產品創新能力亟待加強,核心競爭力亟待構建。

3.3 資源保護和共享挑戰巨大,綜合利用亟待深化

壽仙谷等企業已建立3個資源圃,資源保護能力明顯得到提升,資源利用均屬企業所有,缺乏公益類專業機構,資源共享有困難,系統性的道地野生資源和特色優勢資源保護利用體系至今還未得到有效建立,部分野生道地和特色資源流失嚴重,如武義作為靈芝、鐵皮石斛的原產地,其境域內野生資源基本絕跡。同時資源綜合利用水平較低,眾多的道地資源只有鐵皮石斛、靈芝得到深度開發利用,而歷史悠久的宣蓮等一些藥食同源中藥材資源的康養產品開發還未深入展開,只作為初級農產品銷售。

3.4 標準化生產加工技術覆蓋率較低,組織化程度亟待提升

武義縣的中藥材生態種植主要體現在有機生態基地建設方面,目前全縣有機生態基地面積雖然在全省位列第一,但也僅占23%,且還缺乏統一的有機產品生產技術標準,組織化生產程度有待提高;林下中藥材仿生基地規模還較小,眾多的林下土地資源有待進一步利用。同時產地初加工整體水平還較為落后,示范帶動龍頭企業少,單戶自主加工還較為普遍,倉儲設施簡陋。

3.5 市場質量缺位較多,流通管控體系亟待完備

全縣還未建立統一的中藥材或中藥產品交易市場,企業分散經營成為其主要特征。共享性中醫藥文化和產品展示、體驗公共平臺有待進一步建設。產業與互聯網、物聯網銜接有待加強,產業數字經濟和綜合效益有待進一步挖潛。同時隨著新版《中國藥典》的農藥殘留檢測范圍擴展至33種農藥,質量保障和管控面臨的挑戰也更為嚴峻。建立符合藥典檢測需求、專屬性產品檢測共享平臺或機構更為迫切。

3.6 中藥產業融合和文化創意亟須加強

已形成一批以中藥材為主題的觀光休閑、藥膳養生、文化體驗藥旅融合基地,但產業深度融合還未真正形成,各自為戰、分散經營現象還十分普遍。同時在此次調研中,未能真切感受到傳承于魏晉時期的中藥養生之道等中藥傳統文化與現今的中藥產業聯動協同,“非遺文化”還有待進一步系統挖掘、整理和與產業整合;文化創意能力較弱,中藥創意文化產品也少,中藥產業融合新業態提升空間巨大。

3.7 區域特色品牌建設和管理應用亟待深入推進

一是品牌的使用和管理缺位較為嚴重。武義縣擁有“武義宣蓮”“武義鐵皮石斛”等公共品牌和“壽仙谷”等一批知名商標,但受多種因素影響品牌運營與維護未能有效地展開。二是特色優勢區域品牌亟待擴建。武義縣特色優勢藥材眾多,現有的區域公共品牌已無法滿足產業高質量發展的需求,亟待開展靈芝及“武七味”“品字標浙江制造”“浙產好藥”等品牌產品的創建和評選,提升公共品牌的覆蓋率,引領產業高質量發展。

4 發展對策

以“綠水青山就是金山銀山”理念為統領,以問題需求為導向,加強頂層設計,明確主攻方向,完善扶持政策,強化企業參與,筑強產業高質量發展新動能和核心競爭力,推動武義中藥材產業由大到強、全面求強,再譜新時代武義中藥材產業高質量發展新篇章。

4.1 一產(中藥農業)領域優布局、提能力

加強中藥材道地資源保護,建立種質資源保護區,開展資源評估和信息共享平臺建設,提升資源綜合利用效率。依托生態環境、道地性和產業發展需求,進一步優化產業布局,加快新品種選育和良種應用,積極推進以“有機仿生和節肥減藥”為重點的生態化生產技術研發,加快“三品一標”“三無一全”道地優質中藥材生產基地建設,推進林下中藥材經濟發展。啟動道地中藥材標準化質量工程,強化中藥材采收及初加工環節管理,打造道地特色中藥材生產園區,穩步提升生態和有機中藥材生產能力。

4.2 二產(中藥工業)領域育主體、上規模

創建武義縣大健康產業園,培育和引進中藥龍頭企業,推動中藥工業企業做大做強,實現規模化、集群化發展;立足道地特色中藥材資源,進一步優化完善產業結構,加快中藥保健品、功能性食品、康養產品、中藥飲片、中成藥以及食品添加劑、中藥日化產品、中藥殺菌劑、中藥殺蟲劑和獸藥等各類中藥衍生產品的研發和生產,優化中藥產品結構,產品結構與品質明顯改善;完成技術化轉型升級,中藥深加工、科技創新體系形成,生產技術規程、產品質量標準和質量溯源體系普遍應用,中藥產品質量安全管控水平全面提升。

4.3 三產(中藥商業)領域強服務、提層級

加快以“互聯網+”為基礎的中藥產品流通基礎設施建設,提升和強化市場服務能力;建立共享性傳統文化、產品展示和交易平臺,構建從藥材種植到加工、質量檢驗、電子商務一體化的現代物流體系,實現銷售渠道和市場推廣模式新突破;實施中藥質量保障工程,完善質量管制機制和溯源體系建設,建立共享性產品檢測機構,全面提升質量安全管理水平;實行綠色、有機標準生產,開展有機道地中藥材基地和有機產品認定,保證中藥品質;加強品牌建設,開展“武七味”道地中藥材遴選,推進“品字標”“浙產好藥”等品牌建設,加大品牌宣傳力度,強化品牌運行管理。

4.4 全鏈中藥新業態領域促融合、增效益

加強政策引導,強化要素整合,創新發展機制,著力助推中藥一二三產深度銜接和一二三產協同發展,發掘藥膳文化,推進“科技支撐+道地原料+創新產品+傳統文化+藥養文旅”產業體系建設,促進中藥新業態融合發展,建立一批以中藥材為載體,以健康養生、文化體驗、藥膳品嘗、觀光旅游為內容的中藥文化體驗旅游、中藥康養研學示范、中藥材特色村、中藥材休閑農業與鄉村旅游精品線路,完善“以科技為支撐,品牌為抓手,二產帶動一產融合三產”的中藥材產業高質量發展“武義模式”,助推中藥新業態走向規模化、產業化、品牌化發展,促進產業增效,農民增收,鄉村振興。