多視角下的組織合法化過程:研究回顧與過程模型構建

林楓 朱志凱

摘 要:組織合法化過程是組織獲取合法性的內在機理。本文梳理并比較了制度、戰略和社會心理理論視角下組織合法化過程的觀點。基于組織合法化過程的理論,構建了組織合法化過程模型,以加深對組織合法化過程的理解。

關鍵詞:合法性;合法化過程;制度理論

中圖分類號:F279.23 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2021)02(a)-167-06

組織的運行過程往往被認為是組織的效率機制所決定的。然而,組織想要健康且良好的發展,不僅需要組織內部的效率機制,還需要組織外部的資源伙伴的認可和支持。而合法性是組織獲取外部資源伙伴的認可和支持的基本前提。因此,組織的合法性獲取問題是組織謀求生存和開展經營活動的關鍵。

組織合法性的獲取問題中,最重要的是合法性的獲取戰略和合法化過程。而目前對合法性獲取戰略的研究已經較為全面,但對組織合法化過程的研究卻很淺顯,且組織合法化過程的理論視角眾多,不同的理論視角對于合法化過程的控制點存在區別。例如,制度理論主要強調宏觀層次的文化壓力超越單一組織的目的性控制的被動形成的合法化過程;而戰略理論主要強調組織層面組織為了獲得社會支持而有工具性操控的主動形成的合法化過程。因此,需要對不同理論視角的組織合法化過程進行梳理區分并形成一個完整的組織合法化過程模型。

一方面,旨在較為系統地評價現有研究成果中不同理論視角下的組織合法化過程,以期對不同理論視角進行區分和界定;另一方面,通過整合不同理論視角的合法化過程,并將不同研究層次相結合,構建組織的合法化過程模型,彌合不同研究視角的缺口,從而拓展現有合法性的研究視域,推進合法性研究的進一步發展。

1 組織合法化過程的內涵

合法性是指組織利益相關者以現有制度內的社會規范、價值觀、信仰作為評判標準,對組織及其行為是否合乎期望及正當性、恰當性、合意性的一般感知和假定。合法性反映了組織利益相關者對組織及其行為的認知和評價,被劃分為規制合法性、規范合法性和認知合法性三個方面。

組織合法化過程是組織獲取合法性的內在機理。從狹義來看,組織合法化過程是組織獲得法學意義上的合法性的過程,即組織遵守國家勞動法等規章制度從而得到法律認可的過程。從廣義上來看,組織合法化過程是組織通過制定并實施適宜的合法化戰略,跨越“合法性門檻”并不斷嵌入制度,從而獲得外部資源伙伴支持和認可的過程。

組織合法化過程是組織獲取合法性的過程。詳細來說,組織合法化過程既是制度壓力影響組織和公眾使組織與制度規范、公眾評判趨同的過程,也是組織通過戰略行為獲取合法性的過程,還是公眾感知、評判組織合法性并行動的過程。組織合法化過程包含不同研究層次間的相互作用。要探究他們相互作用的機理,需要重視相互作用的三個主要因素:(1)制度。制度的文化壓力在組織合法化過程中會超越單一組織的目的性影響組織的合法化進程。例如,制度壓力會迫使部分組織采取遵從戰略實現組織與制度規范的趨同。(2)組織戰略行為。組織在合法化過程中為了獲得社會支持而有目的有意識地采取戰略行動改變自身或者改變環境以影響組織合法化過程。例如,組織可以采用象征性改變的策略影響公眾對組織的感知。(3)公眾。公眾是組織合法化過程中的感知者、評判者和行動者,受到來自合法化過程中其他因素的影響,改變自身對組織合法性的感知和評判,從而做出相應的行動,影響組織合法化過程的結果。

2 多理論視角下的組織合法化過程

通過對文獻較為系統的梳理,整理出制度、戰略和社會心理理論視角下組織合法化過程的代表性觀點。

2.1 制度理論視角下的組織合法化過程

制度理論視角下的組織合法化過程如圖1所示。制度理論視角將合法性看做一種信念機制,主要強調制度的文化壓力在合法化過程中的作用。

制度理論視角解釋了組織合法化過程中制度對組織戰略行為的影響。制度理論視角下的合法化過程具有“親社會邏輯”,與社會的社會福利、道德倫理息息相關。公眾對組織的合法性評判并不依賴于組織是否給公眾自身帶來利益,而依賴于組織的行動是不是正確的、適當的、對社會有益的。組織迫于外部制度環境的壓力,做出追求合法性的反應,因此,如何使自己的行為看起來合乎常理并有意義成為組織的首要目標。在制度壓力下,組織普遍采用順從環境的戰略,在行業內部進行合法性模仿,利用標桿效應和公關等手段來達成組織與社會信念的一致,從而實現組織的合法化。因此,制度壓力會迫使組織采用順從環境的戰略使自身與制度法規趨同從而獲得合法性。

制度理論視角解釋了組織合法化過程中制度對公眾的影響。鐵桶理論是指制度的文化壓力通過媒體、政府、立法機構等具有強大影響力的機構影響公眾的感知和評判,使公眾對合法性的感知、評判標準與制度趨同。換句話來說,具有強大影響力的機構會對公眾的感知、評判過程產生“噪音”和潛移默化的影響。例如,政府與媒體的環保宣傳會使公眾在評判組織合法性時更加關注組織的環保指標。鐵桶理論將制度和公眾聯系起來,主要強調了制度對公眾感知和評判的趨同性影響。因此,鐵桶理論的公眾趨同性與上文道德地位的組織趨同性共同作用,促使組織行為、公眾感知評判和制度規范趨同,從而促使組織實現合法化。

制度理論視角還說明了不同的公眾支持類型對合法化結果的影響。公眾支持既包括肯定的支持,即愿意并積極做出行動來賦予組織需要的資源;也包括被動的支持,即消極的僅是意識上的認可組織。公眾肯定支持會愿意甚至主動幫助組織生存與發展。公眾被動支持僅僅是使組織不會遭受合法性問題。因此,組織需要根據不同的合法性跨越不同嚴格程度的合法性門檻,從而獲得不同類型的公眾支持。

簡言之,在制度理論視角下,一方面,制度壓力通過道德地位影響組織的戰略行為,迫使組織被動選擇遵從戰略來與制度規范一致。另一方面,根據鐵桶理論,制度壓力使公眾對合法性的感知和評判趨同。制度理論更偏向于突出制度在組織合法化過程中超越單一組織和公眾的主要作用。制度理論視角中公眾支持類型對合法性結果的影響也使組織合法化過程更加完整和詳細。因此,在制度理論的解釋下,組織和公眾是在制度壓力下被動趨同,從而完成組織合法化過程。

2.2 戰略理論視角下的組織合法化過程

戰略理論視角下的組織合法化過程如圖2所示。戰略理論視角強調組織主動采取戰略行動推進組織合法化進程。在戰略理論視角下,合法性被看做一種可使用的資源,社會公眾和制度處于相對被動的地位而突顯組織戰略行動的主動作用,組織的合法化過程可以通過有效的管理控制來達到預先設定的目標。

在戰略理論視角下,組織的合法化過程的戰略行動分為兩類。一是改變自己;二是改變環境及環境中的其他組織。改變自己是指組織目標、結構、流程或制度化行為方面的具體改變與調整及象征性改變。例如,滴滴打車通過獲得國家網約車平臺資格證以獲取規制合法性。改變環境及環境中的其他組織可以細致分為創造環境、遵從環境、選擇環境及操縱環境四種方法。創造環境是指創造新的有利環境,創造新的對組織行為有利的利益相關者。遵從環境是指在組織當前所處的環境中,盡量按照利益相關者的要求去做。選擇環境是指在組織身處的較為復雜的環境中,對環境進行篩選,選擇有利于自身發展的環境,以發現那些對于組織有益的利益相關者。操控環境是指對現有環境造成影響和改變,使利益相關者對于組織的行為產生新的認識,從而建立有利于組織自身發展的環境。不同的戰略方法適應不同的情景。例如,當新企業處在成熟行業而無相關經驗時,一般都采用順從環境的戰略行為。

戰略理論視角下,組織合法化過程的戰略行動有兩個目標主體。一是公眾;二是制度。對于公眾,組織要運用戰略行動保持與現有公眾之間的關聯,或者重建公眾現有的理念體系,以便讓公眾理解組織及其活動的屬性,從而獲得認知合法性。例如,淘寶推出消費者保障計劃改變公眾對淘寶網電子商務的擔憂局面。對于制度,組織也要采取行動來提升組織的正當性、恰當性和合意性。例如,滴滴出行通過與政府打造出租車信息服務平臺參與制度制定,從而獲得規制合法性。

簡言之,在戰略理論視角下,組織通過改變自己或者改變環境及環境中的其他組織兩個途徑的戰略行動來影響制度和公眾從而實現組織合法化。組織的合法化過程以組織的戰略行動為基礎,強調組織的主動性。對于組織而言,制度和公眾的認可是目標,而改變自己和改變環境及環境中的其他組織是途徑。因此,戰略理論的解釋更側于重組織相對制度和公眾在合法化過程中的能動作用。

2.3 社會心理理論視角下的組織合法化過程

社會心理理論視角下的組織合法化過程如圖3所示。社會心理理論視角的組織合法化過程強調,社會個體和集體在組織合法化過程中的感知者、評判者和行動者地位。

社會心理理論視角解釋了公眾對組織輸入(即組織可被觀察的產權、行為等)的感知和評判。工具模型認為,公眾個體會對自身與組織和權威(即制度)之間的工具方面經驗做出反應。當公眾個體認為組織對自身利益有益時,這個組織會被視為擁有合法性。而社會心理視角下的組織合法化過程的關系模型認為,合法性產生于一個社會實體與個人的溝通程度。即當一個實體確認了一個公眾個體的社會身份并增強了他們的自我價值感時,他們就被認為是合法的。而且根據理性主義,公眾會對組織的輸入進行評判,如組織的科技優勢、環保指標等。

社會心理理論視角解釋了制度對公眾感知和評判的影響。公眾除了主動以自身理性、利益、關系等標準進行合法性評判外,還會被動地依賴制度標準進行合法性評判。合法性被動評判模型是指,公眾放棄自身心理上的努力,尋求社會上已存在、可尋找、有效的線索或者通過一些其他啟發式的方法來進行合法性評判。例如,當組織被評判機構確定為高新企業時,公眾會改變對該組織的合法性評判。因此,社會心理理論視角下的組織合法化過程既認為公眾個體會做出主動、理性的合法性評判,也認為公眾個體會被動依賴制度文化標準進行評判。

社會心理理論視角還強調公眾集體有效性對公眾個體感知、評判的影響。雖然合法性感知和評判是由公眾個體做出的,但是公眾集體會代表公眾個體進行合法性表現。因此,社會心理理論視角下的組織合法化過程不僅包括公眾個體的心理活動,也包括公眾集體的意義構建。在公眾個體層次的合法性被稱為正當性(propriety),而在集體層面的合法性被稱為有效性(validity)。集體有效性是指公眾集體代表公眾個體做出的組織合法性判別的行動表示。集體有效性會對個體正當性的越軌意見產生壓制。個體的合法性評判與所在集體的合法性評判可能會出現差別,部分公眾可能不認為特定組織的活動或政策是適當的,但他們也知道其他人認為該行為是適當的并打算采取相應行動,他們也會跟隨其他人的行動從而默許這些行為或政策。因此,公眾集體的有效性由多個公眾個體的正當性組成,但公眾集體有效性又會反向影響單個公眾個體的感知、評判及行動。

簡言之,社會心理理論視角下公眾個體在組織合法化過程中會受到三個方面的影響:一是來自組織輸入;二是來自通過被動評判的制度文化壓力;三是來自公眾集體有效性。社會心理理論視角關注于公眾個體和公眾集體在合法化過程中的作用,解釋了組織合法化過程中的公眾合法性感知與評判的機制。

2.4 多理論視角下的組織合法化過程比較與小結

為了更好地理解不同視角下的組織合法化過程,在此將三種理論的異同通過表1展示出來。

從表1的解釋來看,這三種理論視角在解釋組織合法化過程的公眾的作用上基本是一致的,三種理論都認為公眾在組織合法化過程中都擔任著組織合法性的感知者、評判者和行動者地位。雖然制度理論視角和戰略理論視角的控制點都不在公眾上,且制度壓力和戰略行為都對公眾的感知和評判產生影響,但公眾在各理論視角中依舊承擔感知、評判合法性的作用。

三種理解視角的不同點主要體現在:(1)從研究的控制點來看,制度理論視角認為是制度的文化壓力超越了單獨的公眾與組織支配著合法化過程;而戰略理論視角認為組織戰略選擇可以改變自己和環境,是組織的主動戰略行動支配著合法化過程;社會心理視角則將關注點放在公眾個體和公眾集體的感知與評判者地位上。(2)從組織獲取合法性的主動性看,不同的理論視角也存在著差異。制度理論視角中制度壓力支配合法化過程,組織大多順從制度而趨同,所以是被動獲取;在戰略理論中,組織通過戰略選擇的主動行為去改變自己和改變環境,支配著合法化過程,因此是主動獲取;社會心理學者將關注點放在公眾個體與公眾集體的感知和評判過程上,并沒有過于關注組織的能動作用,因此也是被動獲取。(3)從研究的分析層面看,組織合法化過程的研究分析層面在三種理論視角下也有所差異。制度理論視角強調宏觀的制度壓力主導了組織合法化過程,制度理論視角側重制度層面;戰略理論視角強調組織的戰略行動主動影響組織合法化過程,戰略理論視角側重組織層面;社會心理理論視角既強調公眾個體在組織合法化過程中的感知、評判和行動作用,也強調公眾集體對公眾個體的影響,社會心理理論視角側重集體層面和個體層面。

簡言之,不同的理論視角都試圖更好地揭示組織合法化過程,不同理論視角在闡述組織合法化過程中公眾作用的主張基本一致;而在控制點和組織主動性和分析層面上存在著一些差異。

3 組織合法化過程模型

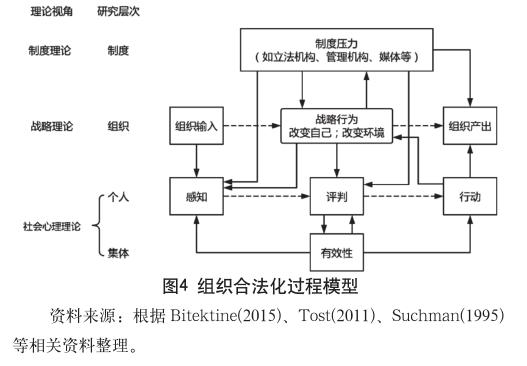

不同理論視角下的組織合法化過程既存在相同點也存在一些差異,這些差異使對合法性及組織合法化過程的理解產生偏差與分歧。因此,為了彌合不同理論視角關于組織合法化過程的偏差,使組織合法化過程的研究更加整體化,本文基于制度理論視角、戰略理論視角和社會心理理論視角三個各有側重的理論,將不同理論視角下的組織合法化過程整合,構建了多理論視角跨研究層次的組織合法化過程模型,以加深對組織合法化過程內部機制的理解。借鑒Bitektine、Tost等學者探究組織合法化過程的思想,組織合法化過程模型如圖4所示。

在制度層面,制度壓力對公眾個體感知、評判和組織戰略行動及產出四個因素產生影響。在公眾感知方面,根據鐵桶理論,制度壓力存在于極具影響力的機構中,這些機構通過價值觀、宣傳等手段影響公眾對組織的感知,公眾合法性感知的內容是受到制度化后的內容,因此,公眾的合法性感知也會趨同、制度化。在公眾評判方面,公眾個體在評判過程中會被動評判,公眾被動地以價值觀、世界觀等制度文化產物作為參考依據或者采用其他啟發式方法,產生趨同性的、已經制度化了的合法性評判結果。在組織戰略行動方面,道德地位控制下的合法化過程以組織能否創造社會福利為組織合法性判別依據,組織是否獲得合法性取決于組織的活動是否符合社會道德規范、是否促進社會福利,因此在獲取合法性的目的與制度壓力的雙重驅使下,組織通常會采用遵從戰略與制度趨同或采用操縱環境等戰略使制度與組織自身趨同。在組織產出(組織績效、外部資源獲取途徑等)方面,制度壓力對組織產出的影響主要取決于組織與制度在合法性方面是否一致。無論是組織剛創立就與制度法規一致,還是組織通過戰略行動改變自身或者改變環境達到一致,當組織與制度在合法性方面一致時,組織就會獲得合法性,進而得以改善組織績效,獲得外部資源途徑。因此,在組織合法化過程中,制度壓力不僅會影響到公眾個體的感知和評判過程,也會對組織的戰略行動和組織產出產生影響。制度壓力作為一種宏觀因素超越了其他單一因素,對組織合法化過程中各個階段產生強制性或滲透性影響,促使其他因素與其保持趨同性。

在組織層面,組織主要通過組織輸入和組織戰略行為對其他因素產生影響。組織輸入是公眾合法性感知的基礎性內容,是公眾感知的對象,組織輸入的優劣對公眾感知產生至關重要的影響。組織的戰略行動有兩個目標主體,一是制度;二是公眾。對于制度,組織可以通過創造環境、選擇環境和操縱環境等戰略行為改變制度環境來獲取合法性,如游說政府、發布行業規范等。對于公眾,組織戰略行動會對公眾合法性感知產生影響。公眾在組織合法化過程中會對組織的行為、經營活動等組織輸入進行感知,并將感知的內容進行主動或被動評判。組織可以通過戰略行為來加強公眾個體對組織的合法性感知。例如,組織可以通過符號化語言和行為來擴大公眾的認知基礎、通過講故事并與所講故事保持一致性來加強組織可信度等。組織戰略行為也會對公眾合法性評判產生影響。組織在公眾個體進行合法性評判時會與公眾個體進行利益交換從而影響公眾個體的合法性評判過程。因此,組織輸入給了公眾個體感知組織合法性的感知內容,而且還通過戰略行為影響公眾個體的感知及評判過程,組織的戰略行動也能影響制度。組織戰略行為作為能動性因素在整個合法性過程中處于至關重要的位置,組織戰略行動的選擇與實施可以有效、直接地改變制度或者公眾,從而使合法化過程的結果產生變化。

在集體和個體層面,公眾個體受到其他因素的影響完成合法性感知、評判和行動過程并影響組織戰略行為與產出,公眾集體有效性由公眾個體構成并反向影響公眾個體。公眾個體對于合法性的感知除了上文提到的制度壓力、組織投入、組織戰略行為者三個來源以外,還存在公眾集體有效性的來源。按照嵌入式代理悖論,公眾個體在做合法性判斷時會受到公眾集體感知的影響,當公眾個體存在與公眾集體不一致的意見且公眾個體明白自己的意見無法改變公眾集體感知時,這個個體會保留自身意見并接受集體意見。對于組織戰略行為,組織具有能動性,會根據公眾的行動判斷公眾對組織的認可程度并及時調整組織的戰略行為。對于組織產出,公眾的行動分為主動支持和被動認可。當公眾選擇主動支持時,會主動向組織提供外部資源;而當公眾選擇被動認可時,組織僅僅處于沒有問題和挑戰的狀態。公眾行動的類型反映了組織合法化過程的結果,即組織產出。因此,公眾作為合法性的評判者,在合法化過程中主要起到影響接受者的作用,公眾個體的評判結果是公眾集體有效性的組成部分。但是,公眾個體的感知過程受到組織輸入、組織戰略行為、制度壓力和公眾集體有效性四個來源的影響。公眾個體的評判過程受到制度壓力、組織戰略行為、公眾集體有效性三個來源的影響。而公眾的行為又反過來對組織的戰略行為、組織產出產生影響。

基于此,組織合法化過程既存在制度壓力和公眾的影響,也存在組織主動采取戰略行為改變自己或環境的過程。因此,組織在合法化過程中既要考慮到來自制度和公眾對于組織合法性的影響,也要主動采取戰略行為去除對合法性不好的影響,以使組織被視為有意義、值得信賴的組織。制度理論視角強調組織和公眾與制度的趨同。戰略理論視角強調合法性是一種“可操作的資源”,組織可借助有目的、有意識的戰略行為獲得這種資源。社會心理學理論視角強調公眾個體和公眾集體的評判者地位,合法化過程不可以忽視公眾這個合法性的感知和評判者。不同的理論視角各有側重點。因 此,只有將這些理論整合起來解釋組 織合法化過程,才不會產生偏誤和忽略。

4 結語

本文從組織合法化過程研究的代表性理論視角及其觀點入手,較為清晰地展現了組織合法化過程的內部機制,并跨理論視角跨研究層次地構建了組織合法化過程模型,拓展了合法性研究的視野,為合法性研究提供理論支撐,其研究價值主要體現在以下幾點。

(1)通過理清不同的理論視角下組織合法化過程的相同點和區別,明晰了不同理論視角之間的界限和控制點。制度理論視角主要側重解釋制度的文化壓力超越單一組織和公眾的目的性對組織合法化過程的影響。戰略理論視角主要側重描述組織把合法性當作可操縱資源有目的、有意識地通過戰略行為改變自己或改變環境以獲取合法性。社會心理理論視角主要關注公眾個體和公眾集體的評判者地位。不同的理論視角各有不同的側重點,對不同方面的合法性研究都起著各自的作用,理清不同理論視角的異同對合法性研究十分必要。

(2)通過整合不同理論視角對組織合法化過程的解釋,構建了組織合法化過程模型,彌補了合法性研究中對組織合法化過程關注較少的缺陷。制度視角的合法性要求與環境中的制度保持同構,戰略視角強調獲取合法性的策略,社會心理視角強調公眾的作用,割裂三個視角的研究是不完整的。不同的理論視角有不同的控制點,將他們整合,讓各個理論視角在不同的研究層次中發揮作用,可以較完整且沒有偏誤地構建出組織合法化的過程。基于這個研究模型,未來的實證研究可以逐步揭示出合法化策略發揮作用的過程中突破合法性門檻的影響參數。

(3)多層次間合法性互動研究。對管理現象的完整解釋一定包含不同研究層次的內容。如果不探索微觀個體的感知、評判的心理活動,不理清微觀與宏觀之間的互動影響,就不能完全理解組織的合法化過程。本文的組織合法化過程模型將宏觀的系統和微觀的系統間相互嵌套,著重解釋宏觀與微觀不同因素之間的相互作用。

(4)組織戰略行為的能動作用。在組織合法化過程模型中,組織只能通過組織的戰略行為來影響組織合法化過程。在實踐意義上,組織要重視組織戰略行為的能動作用,通過有目的、有規劃的戰略行動,使組織自身獲得更好的組織合法性。

總而言之,本文梳理并比較了制度、戰略和社會心理三個理論視角下組織合法化過程的觀點。并基于組織合法化過程的不同理論視角構建了組織合法化過程的一般模型,旨在加深對組織合法化過程的理解,助力合法性研究的發展。

參考文獻

[1] Scott W.R.Organizations:Rational,Natural and Open systems[M]. Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,1987.78-92.

[2] Kostova T,Zaheer S.Organizational Legitimacy Under Conditions of Complexity: The Case of the Multinational Enterprise[J]. Academy of Management review,1999,24(1):64-81.

[3] Uberbacher F. Legitimation of new ventures: a review and research programme[J].Journal of Management Studies,2014,51(4):667-698.

[4] 曾楚宏,朱仁宏, 李孔岳. 新創企業成長的組織合法性獲取機制[J].財經科學, 2009(08):64-72.

[5] 王小偉.國內企業合法性研究主題述評[J].湖北經濟學院學報(人文社會科學版),2015,12(06):49-51.

[6] Suchman M C.Managing legitimacy :Strategic and institutional approaches[J].Academy of Management Review,1995(20):571-610.

[7] Scott,W.R.Institutions and Organizations[M].Thousand Oaks,-CA:Sage Publication,1995.

[8] Bitektine A, Haack P. The“Macro”and the“Micro”of Legit-imacy: Toward a Multilevel Theory of the Legitimacy Process[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(1):49-75.

[9] Zimmerman M A, Zeitz G J. Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy[J].Academy of Management Review,2002, 27(3):414-431.

[10] Powell,Colyvas. Micro-foundations of institutional theory. Sage handbook of organizational institutionalism[M].R. Greenwood, C. Hardy, K. Sahlin, &R. Suddaby , 2008: 196–299.

[11] Suchman M C.Constructing an institutional ecology:Notes on the structural dynamics of organizational communities[R].annual meeting of the American sociological association.Atalanta GA,1998.

[12] Scott, W. R. Institutions and organizations[M].Thousand Oaks, CA: Sage,2001.

[13] Deephouse D.Does isomorphism legitimate? [J].Academy of Management Journal,1996,39(4):1024-1039.

[14] Tost, L. P . An Integrative Model of Legitimacy Judgments[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(4):686-710.

[15] 楊旭.基于消費者視角的新企業合法性研究[D].大連:大連工業大學,2014.

[16] 張諱.跨國企業合法性獲取策略的多案例研究——以中國消費品行業在華美資企業為例[D].沈陽:東北大學,2015.

[17] 林楓,邵莛葦, 張雄林.新創企業合法性獲取機制研究回顧與管理框架[J].科技進步與對策, 2017(02):94-99.

[18] 馬薔,李雪靈,申佳,等.創業企業合法化戰略研究的演化路徑與體系構建[J].外國經濟與管理,2015(10):46-57.

[19] Johnson C, Dowd T J, Ridgeway C L.Legitimacy as a Social Process[J]. Annual Review of Sociology, 2006, 32(1):53-78.

[20] Tyler,Tom R.The Psychology of Legitimacy:A Relational Perspective on Voluntary Deference to Authorities[J]. Personality and Social Psychology Review. 1997, 1(4):323-345.

[21] Colin Wayne L,Naomi E,Manuela B.Group virtue: the importance of morality (vs. competence and sociability) in the positive evaluation of in-groups[J]. Journal of Personality and Social Psychology. 2007, 93(2):234-249.

[22] Jepperson R, Meyer J W. Multiple Levels of Analysis and the Limitations of Methodological Individualism[J]. Sociological Theory, 2011, 2(3):98-100.

[23] Dornbush, S. M., & Scott, W. R. Evaluation and the exercise of authority[M]. San Francisco: Jossey-Bass.1975.

[24] 彭正銀,吳曉娟.制度壓力下平臺型企業合法性獲取演化研究——以滴滴出行為例[J].商業經濟與管理,2019(04):58-70.

[25] Aldrich H E,Fiol C M. Fools Rush in?The Institutional Context of Industry Creation[M].Entrepreneurship,2007.105-127.

[26] Kozlowski S W J,Klein K J. A multilevel approach to theory and research in organizations: Contextual, temporal, and emergent processes[C].Multilevel Theory,Research,&Methods in Organizations: Foundations, Extensions, & New Directions.2000.

Organizational legalization process from multiple perspectives: research review and process model construction

School of Economics and Management,China Three Gorges University LIN Feng ZHU Zhikai

Abstract: The process of organization legitimization is the internal mechanism for the organization to obtain legitimacy. This article combs and compares the views on the process of organizational legitimization from the perspectives of system, strategy, and social psychology. Based on the theory of organizational legalization process, a model of organizational legalization process is constructed to deepen the understanding of organizational legalization process.

Keywords: legality; legalization process; institutional theory