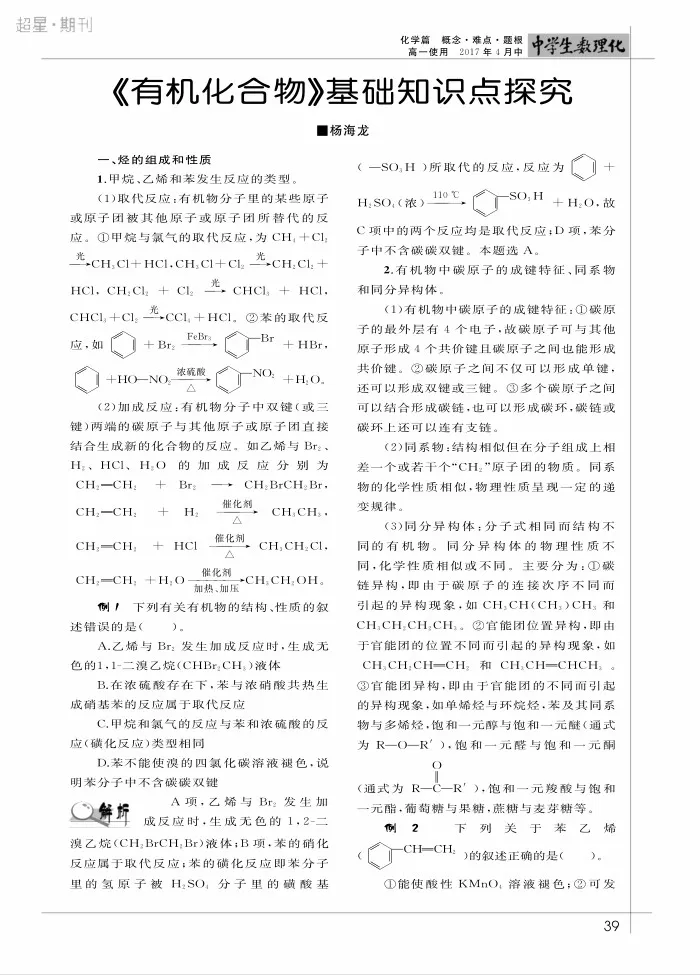

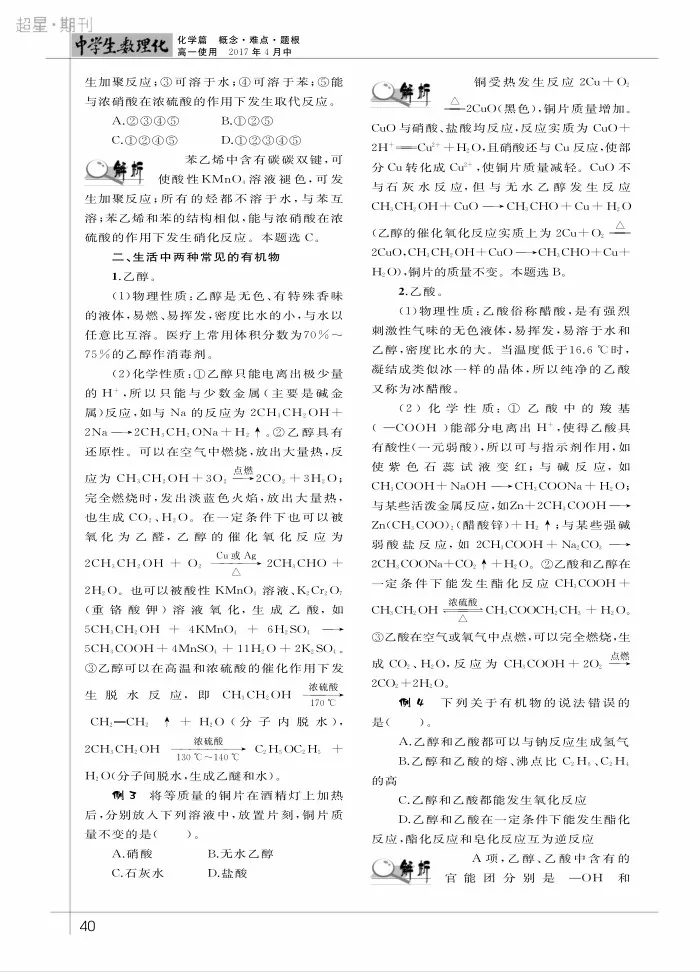

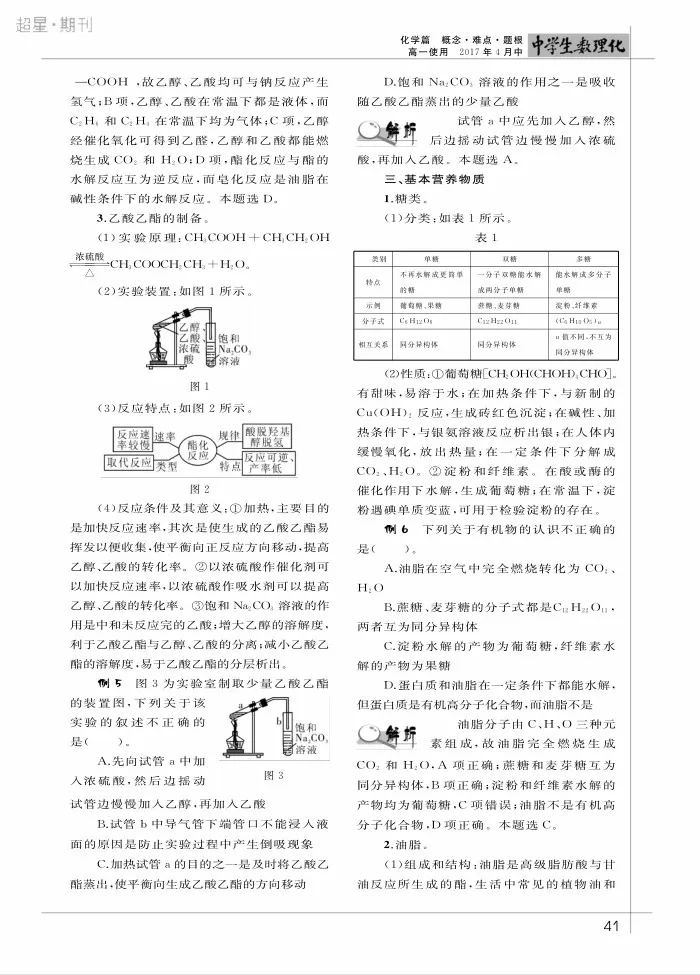

《有機化合物》基礎(chǔ)知識點探究

2017-05-17 06:19:22楊海龍

中學(xué)生數(shù)理化·高一版 2017年4期

關(guān)鍵詞:探究

猜你喜歡

中國交通信息化(2023年11期)2023-12-26 07:43:50

中學(xué)生數(shù)理化·高三版(2023年1期)2023-09-04 09:24:31

中學(xué)生數(shù)理化·七年級數(shù)學(xué)人教版(2022年5期)2022-06-05 07:51:48

中等數(shù)學(xué)(2021年11期)2021-02-12 05:11:46

今日農(nóng)業(yè)(2019年14期)2019-09-18 01:21:42

快樂語文(2018年13期)2018-06-11 01:18:16

中等數(shù)學(xué)(2018年11期)2018-02-16 07:47:42

中學(xué)生數(shù)理化·高一版(2017年5期)2017-06-07 07:09:32

中學(xué)數(shù)學(xué)雜志(初中版)(2016年4期)2016-10-08 09:21:22