伊利公司股權激勵對業績的影響案例分析

現代企業所有權和經營權的分離引發了委托代理問題,而代理人和委托人之間存在著利益沖突,股權激勵正是通過授予公司高管和核心員工股權,將兩者的利益結合,從而緩解其間矛盾。但是企業在推行股權激勵的過程中,制度設計不完善或執行不到位,都會使得該激勵效果大打折扣。本文旨在從國有上市公司股權激勵制度實施效果的差異切入,分析導致差異的原因,從而為國有上市公司股權激勵的改進提供思路。

1 文獻綜述

學術界關于股權激勵對公司業績的影響問題,結論不一,歸納起來主要有三種:第一,股權激勵與公司業績正相關。Jensen 和 Meckling(1976)最早提出“利益趨同假說”,認為管理者持有公司股權,則可將管理者和所有者的利益目標趨同,提高公司業績。在我國,李蘇、達潭楓等(2018)以滬深兩市A股上市公司為研究對象,實證分析證明股權激勵對公司業績有明顯的激勵效應。總體上,上述學者均認為股權激勵下的高管持股在一定程度上能改善公司業績,且股權激勵效果越好,公司業績越高。第二,股權激勵與公司業績負相關。Fama 和 Jensen(1983)提出“管理者防御假說”,指出管理者持股比例越高,在公司經營中的控制權越大,外界對其約束程度越弱,會對其他股東的利益形成威脅甚至損害。Ghosh (2003)和Kadany (2006)等通過分析比較股權激勵水平和公司績效的關系,指出擁有過多股份的公司高管更傾向于操縱股價以最大化個人利益。第三,股權激勵與公司業績間存在非線性關系。也有很多學者支持股權激勵與公司業績非線性相關的觀點,即兩者的關系會隨著區間變化而改變,股權激勵強度只有在一定區間內才具有激勵效果。Hennalin和Weisbach(1991)選取紐約證券交易所142家上市公司作為研究對象,在績效與管理層股權數據的基礎上進行研究,結果顯示兩者的相關性由1%、5%和20%三個臨界點分隔為M型。林朝穎(2014)、陳勝軍(2016)等通過研究創業板上市公司的數據,發現它們處于初創、成長、成熟和衰退四個生命周期時,股權激勵對于業績發展的影響呈U型,即股權激勵并不能有效解決委托代理問題。

綜上所述,細化公司分類、研究不同行業企業股權激勵制度的實施效果將是下一步研究的重點。本文通過案例分析對該問題進行深入研究,以期為國有上市公司股權激勵制度的改進提供建議。

2 案例描述

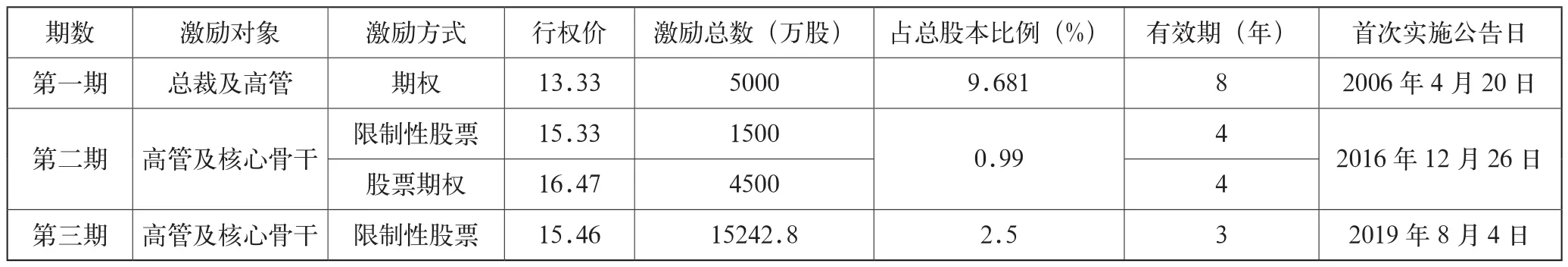

伊利股份于1993年經過股份改制發起設立,1996年在上交所掛牌上市,是我國乳制品行業首家A股上市公司,目前已發展成為我國規模最大、產品品類最全的乳制品企業之一。伊利股份共實施了三期股權激勵計劃,第一期于2006年4月開始,第二期于2016年12月開始,第三期于2019年9月開始,具體內容如表1所示。

表1 伊利股份四次股權激勵計劃具體內容

三期業績目標分別如下:第一期,2012年扣非歸母凈利潤增長率不低于17%,且主營業務收入增長率不低于20%;第二期,以2015年扣非歸母凈利潤為基數,2017年扣非歸母凈利潤增長率不低于30%,2018年扣非歸母凈利潤增長率不低于45%,凈資產收益率不低于12%;第三期,以2018年凈利潤為基數,2019—2023年凈利潤增長率為8%,18%,28%,38%,48%,2019—2023年凈資產收益率不低于20%,2019—2023年每年現金分紅比例比不低于70%。

3 伊利股份股權激勵案例分析

財務指標可以綜合反映企業的業績發展狀況,本文引用杜邦分析體系的思路,從盈利、償債、營運和發展能力四方面入手,經過選取分析相關財務指標,比較研究了伊利股份三次股權激勵計劃施行前后的業績變化,具體分析如下:

3.1 盈利能力

2007—2008年的盈利能力急劇下降,根本原因在于2008年三聚氰胺事件的影響,2009年之后借奧運會之機,其盈利能力迅速恢復并進一步發展,第一次股權激勵對企業盈利能力的影響不明顯。2014—2018年伊利的盈利能力雖有小幅波動,但基本處于穩步上升趨勢,2016年較2015年有了顯著提高,這與2016年的股權激勵業績目標的要求不無關系,說明第二次股權激勵一定程度上提升了公司的盈利能力。

3.2 營運能力

營運能力反映企業資金投入產出的能力,2006年第一次股權激勵后伊利股份存貨和總資產周轉能力下降,應收賬款的周轉率逐年遞增,由于2003年后企業營業收入穩步增長,考慮存貨周轉率的下降與2008年三聚氰胺事件有關。綜上,伊利股份營運能力的變化與第一股權激勵的相關性不大,甚至產生了一定的負面影響。

2016年實施第二次股權激勵前后,鑒于企業營收穩步上升,而應收賬款周轉率逐年下降,說明企業的資金回籠趕不上企業營收的增長速度。存貨周轉率呈整體上升趨勢,總資產周轉率在企業規模不斷擴大的情況下依然保持穩定,說明第二次股權激勵對伊利股份營運能力的提升有促進作用。

3.3 償債能力

本文分別選取流動比率和資產負債率作為伊利股份短期償債能力和長期償債能力的反映指標。伊利股份2006年實施股權激勵后的第一年流動比率稍有提高,然而接下來的幾年呈現下降趨勢,資產負債率在解鎖期的第一年有所下降然后又呈上升趨勢,在2007年這一年公司的資產流動性變好,償債能力有所提高,之后又急轉直下,結合2008年的三聚氰胺事件,伊利股份償債能力的轉變可能和該事件有較大的關系,無法判斷股權激勵對公司業績的影響。在2016年第二次股權激勵計劃之后,流動比率處于較高且穩定水平,伊利股份的資產流動性較好,償債能力也逐漸提升,說明第二次股權激勵對伊利股份償債能力的提升產生了積極影響。

3.4 成長能力

企業成長能力主要是考察企業的發展能力、發展速度和未來發展的趨勢。2006年股權激勵計劃后,伊利股份營業收入非但沒有提升,反而出現連續兩年虧損的現象,這與其會計處理有關。隨后幾年一直比較低迷,到了2010年情況有所好轉后又急轉直下,盡管如此,依舊滿足行權條件,第一次股權激勵對于伊利股份成長能力的提高,效果并不明顯。2016年第二次股權激勵計劃后,2017年和2018年的營業收入較之前有很大的提高。所以,第二次股權激勵對企業的成長能力有較為明顯的拉動作用。

4 研究結論與啟示

伊利股份前兩次股權激勵的方案設計、背景、動機均不同,最終股權激勵的效果也都不同,通過上文的案例分析,伊利股份的三次股權激勵方案設計越來越科學合理化,結合三次股權激勵方案的內容,本文建議上市公司在設計股權激勵方案時應注意以下幾方面。

4.1 合理選擇激勵對象、把握激勵程度

伊利股份三次股權激勵的激勵對象范圍從第一次的董事會和高管,擴大到第二次、第三次的高管及核心業務骨干、技術骨干。選擇最有效幫助公司發展的高管及核心人員進行激勵,可以將管理者及核心人員的利益與公司長遠利益進行深度捆綁。

合理把握激勵程度,即授予激勵對象合理數量的股份。如果授予的激勵股份數量不足,員工的積極性無法被充分調動,達不到理想的激勵效果;而如果授予的激勵股份過多,比如第一次股權激勵,一方面會導致各方利益協調出現問題,其他利益相關者會產生抵抗情緒,影響公司形象,另一方面會改變股權結構,可能造成對高管的激勵過大而約束過小,此時股權激勵可能成為管理層追求自身利益的工具,而不能發揮其本應產生的正效應。伊利股份第二、三次股權激勵的規模有所縮減,更加貼合公司的戰略規劃和公司的實際情況,對公司的發展起到了正向推進作用。

4.2 設置科學合理的業績指標

伊利股份這三次股權激勵的設計業績指標各不相同,需要解鎖激勵的要求和解鎖期也逐漸合理化和科學化,充分顯示了股權激勵方案設計中績效解鎖條件的重要性。伊利股份第一次股權激勵的業績指標是凈利潤增長率和業務增長率,第二次股權激勵的業績指標增改為凈利潤增長率和凈資產收益率,第三次的業績指標為凈利潤增長率、凈資產收益率和現金股利發放比例。從股東權益的角度出發,設計合理的多維度指標,能很好地避免單一維度業績指標下激勵效果差,以及經營者注重提升單一指標而操縱余盈管理等問題。另外,除了財務指標,企業可以選取一些非財務指標來作為考核標準,這樣能夠更全面地促進公司的發展。

4.3 采用多元化的激勵方式

伊利股份首次股權激勵計劃采取了股票期權的激勵方式,只有股權增值才有行權的價值,該方式在公司業績下滑時期并無激勵作用:當公司股票價格下跌時,管理者可以放棄行權而避免實質性損失。伊利股份第二次股權激勵同時授予股票期權和限制性股票,相比股票期權而言,限制性股票的激勵對象只有在工作年限或業績目標符合條件時,才能通過出售限制性股票獲取利益,可以很好地彌補股票期權的缺陷。因此,多元的激勵模式對公司業績的提升能產生更大的拉動作用。

4.4 設置合理的行權期限和行權價格

關于激勵期限,首先,激勵期限的長度設置要合理,一般五年左右的激勵期限較為合理,不能太長也不能太短,太短容易誘發經營者的短視行為,太長則不能產生持續有效的激勵作用。其次,適當延長激勵期限,在激勵有效期內多次分期行權。伊利股份2006年第一次股權激勵在第一年解鎖期結束之后就可以隨意選擇行權時間,激勵對象大多選擇了在公司股票價格較高時集中行權,但激勵效果并不明顯,而2016年第二次股權激勵方案分批次延長了解鎖期限,使得在這期間的激勵效果更為持續和明顯。第三次股權激勵方案設計跨越五年,每年都有一定比例的解鎖,解鎖條件更為細致和復雜,這樣能最大程度實現對激勵對象的激勵作用。

在設定授予價格的時候,應該是根據公司在激勵期間的發展情況進行確定的,要同時考慮現實的市場股價變動和公司的業績表現情況,科學合理的授予價格能夠有效促進全員的積極性,也能夠提升員工的創新創造能力,公司會向更健康、可持續的方向發展。

伊利股份2019年第三次股權激勵方案正在實施階段,實施效果尚待研究,經歷過前兩次股權激勵的實施,第三次股權激勵方案已趨于完善。展望未來,在較為積極的市場策略及持續的渠道滲透作用下,伊利股份有望保持收入的穩健增長、實現持續穩定發展。