試述《衛河全覽》與清初衛河

任昳霏,陳 健

(國家圖書館 古籍館,北京 100081)

一、《衛河全覽》的版本與內容

《衛河全覽》,一冊,清順治八年(1651 年)單色木刻本,單頁幅面長27 厘米,寬16 厘米,工部都水司主事馬光裕編繪。卷首有明末清初理學家孫奇逢寫《敘衛河圖說》,后列馬光裕寫《衛河圖說小引》《衛河圖說》《小丹河圖說》《淇水圖說》《洹水圖說》五篇。圖說后為衛河河道全圖。此圖采用傳統的形象畫法,繪制出位于太行山的衛河河源至衛河匯入臨清南運河之間的河道。河道兩旁的山脈、城池、村莊、樹木,以及河道上的橋梁、船只都用形象畫法畫出,精細生動。圖末卷尾另有鄴河臣張肇昇的跋文。

衛河,因與南運河相連,成為海河水系最南端的支流,又因主要流經地域是春秋時期衛國的封地,被稱為衛河。衛河發源于太行山南麓,由山西省南部流經河南省、河北省、山東省多地,并在臨清匯入南運河。南運河一路向北,最終流入海河。衛河的開發利用,始于漢獻帝建安九年(204 年)。此時,衛河稱白溝。曹操利用白溝作為運糧通道。《三國志》記載:“九年春正月,濟河,遏淇水入白溝以通糧道①[晉]陳壽撰:《三國志·卷一·魏書·武帝紀第一》,北京:中華書局,1959 年,25 頁。。”生活在南北朝時期的酈道元,在《水經注》中也曾記載“清河水”,其實就是后來的衛河。隋朝開鑿京杭大運河,永濟渠是其中重要環節。大業四年(608 年),隋朝在清水和白溝的基礎上開鑿永濟渠。《隋書》記載:“四年春正月乙巳,詔發河北諸郡男女百余萬,開永濟渠,引沁水南達于河,北通涿郡”②[唐]魏徴、令狐德棻撰:《隋書·卷三·帝紀第三·煬帝上》,北京:中華書局,1973 年,70 頁。。從此,永濟渠成為溝通黃河水系和海河水系的重要水道。北宋以后,更名為御河。明清時期,始稱衛漕。

衛河河道全圖從右至左,依次展開,大致呈西北-東南走向。此圖基本遵循上南下北,左東右西的圖向,但隨河道走勢變化,圖向也發生一定的變化。從圖上看,衛河河道從太行山南麓的沁河、丹河發源處開始繪制。沁河發源于沁州,丹河發源于澤州。丹河在太行山南麓分為兩支。一支在懷慶府河內縣附近匯入沁河。沁河又向東經武陟縣,注入黃河。另一支,小丹河是衛河的支流。小丹河流經清化鎮、寧郭驛、修武縣、獲嘉縣、輝縣。在合河鎮附近,匯入衛河。小丹河入衛后,衛河流經新鄉縣、輝衛府汲縣、淇縣。在新鎮附近,淇水匯入衛河。又經滑縣、浚縣、湯陰縣、內黃縣、彰德府安陽縣。在彰德府安陽縣下游,洹水匯入衛河。后又流經大名縣、大名府元城縣、小灘鎮。在小灘鎮附近,可見河道兩側有存儲糧食的米廠,河道中停留著大量運輸糧食的貨船。之后,各種船只,帶著漕糧順流而下。經過館陶縣,最終在臨清州外城,匯入南運河河道。地圖至此為止。

《衛河全覽》河道全圖,是現存最早的衛河河道全景地圖。根據圖說記載,衛河發源于輝縣蘇門山下搠刀泉,也就是現在輝縣市的百泉。小丹河、淇水、洹水是衛河的支流,為衛河通漕增加水量。河道全圖沒有選擇從輝縣蘇門山下搠刀泉作為起點,而是從太行山丹河發源處開始繪制,體現了作者重視支流河道的治河思路。

二、《衛河全覽》的作者與創作背景

《衛河全覽》是時任工部都水司、衛河分司主事馬光裕編繪而成。馬光裕,號玉筍,別號止齋,解州安邑人①[清]曾國荃、張煦等修:《光緒山西通志》卷153《儒行錄》,清光緒十八年(1892)刻本。,順治四年(1647)進士②[清]曾國荃、張煦等修:《光緒山西通志》卷153《儒行錄》,清光緒十八年(1892)刻本。,順治七年(1650)授工部都水司主事③《欽定四庫全書·史部·河南通志》卷35《職官六》。,奉命管理衛河,以興修衛河河道,保證河道暢通,防止淤塞為職掌。治理衛河,是馬光裕一生之中最為輝煌的事功。

入仕后,馬光裕到工部都水司主事駐地輝縣④《欽定四庫全書·史部·河南通志》卷35《職官六》。(今河南輝縣市)上任,并在蘇門山下百泉勝地夏峰村置辦田宅產業。此時,明末清初大儒孫奇逢,因故宅被清軍圈占,舉家遷往新安(今河北安新縣),后落腳在蘇門百泉。當朝進士遇到歸隱大儒,孫奇逢與馬光裕,形成亦師亦友的關系,同在衛河河源生活,馬光裕常與孫奇逢談到治理衛河之事。據孫奇逢《敘衛河圖說》記載,馬光裕曾對治河之事十分憂慮,曾說“衛河發源百門,受丹、淇、洹三水,千里流注,以達于漕。助飛輓之洪波,為國家之急務。但前此受事之人,以蒞任未久,統未立俱,未及留心為圖為說,令當事者無所考。豈修明職掌之意乎?”顯然,作為河官,馬光裕非常了解衛河河務的重要性。

明代定都京師以來,漕糧北運的壓力激增。然而,運河時常淤塞,水流不穩,且水量較小,承載能力有限。永樂年間,為保證漕糧轉運,縮短漕運里程,重開會通河,溝通黃河與海河水系。會通河在北端臨清州,與南運河相接。為解決水量不足,漕運能力有限的問題,承接小丹河、淇水、洹水的衛河主河道,在臨清注入運河。以水閘控制水量,千里流注,以濟漕運。因此,治理衛河對于保證漕運暢通有著十分重要的作用。然而,衛河水量有限,明代中晚期,已出現司濟漕河和灌溉農田之間的用水矛盾。又因治河官員在任不為,放棄職掌,荒廢河務,導致衛河濟運的能力愈發有限。明清易代,衛河故疾仍存。

馬光裕初到衛河,感慨此前衛河主事,以任期不久,規則不明為由,沒有記錄治河的地圖和說明,以致治河沒有任何依據,更談不上做好份內事務。顯然,此時的馬光裕是心存怨念的。孫奇逢激勵馬光裕,認為疏浚河道,經營河工是造福萬代的事情,不必在意之前的河官都做過什么。因此,馬光裕考察衛河流經的山川、城址、村落、橋梁等,無論崎嶇險阻,都事必躬親。隨行畫工,將實地考察的山水形勢畫在圖上。繪圖完成之后,馬光裕又根據考察所見,為圖著說,記錄衛河及支流的整治思路。圖并說完成之后,馬光裕將全書帶給孫奇逢。孫奇逢為馬光裕“在河言河”的精神所打動,稱贊“先生醇儒也”。于是《衛河全覽》有了卷首孫奇逢的題說。明末清初,實學流行。倡導“實學”的名儒孫奇逢明確主張“躬行實踐,舌上莫空談”⑤[清] 張斐然:《三賢集·孫征君》,光緒二十四年刻本。,后來形成經世致用的思想。既然儒學來自躬行實踐,那么躬行實踐的人也可以成為儒者。馬光裕以進士身份入仕。一介儒生傾力治水,這與孫奇逢倡導的主張不謀而合。“醇儒”之贊也就順理成章了。

順治七年(1650)四月,孫奇逢輾轉至輝縣蘇門山百泉。七月,馬光裕慕名來訪。馬光裕與孫奇逢關于治衛的對談當在這一年。《衛河圖說小引》落款“順治辛卯仲冬”,即順治八年(1651)十一月。根據這兩個時間點確定,馬光裕踏查河道,繪制全圖,整治河道,前后歷時一年。順治九年(1652),馬光裕轉任吏部文選司主事,升任考功司員外郎、稽勛司郎中。將要離開輝縣的馬光裕,將夏峰田廬贈與孫奇逢①趙爾巽等撰:《清史稿》卷480《列傳二百六十七·儒林一》,北京:中華書局,1977 年,13101 頁。九年,工部郎馬光裕奉以夏峰田廬,遂率子弟躬耕,四方來學者亦授田使耕,所居成聚。。孫奇逢在此開辟山堂,讀經講學②《欽定四庫全書·兼濟堂文集》卷11《孫征君先生傳》。因田廬充采地,移家于衛。慕蘓門百泉之勝,為宋邵康節、元姚許諸儒,髙尚講學之地,遂家焉。水部郎馬光裕贈夏峰田廬,辟兼山堂,讀《易》其中,率子若孫躬耕自給,門人日進。,頗具規模。順治十年(1653)十一月,因房之騏銓補山東驛傳道一案牽連,馬光裕被罰俸一年③《清實錄·世祖實錄》卷79《順治十年十一月至十二月》,北京:中華書局,1985 年,624 頁。。順治十三年(1656),曾掌計典,后以母老請辭還鄉。還鄉后,馬光裕潛心治學,創建書院,與孫奇逢、魏象樞交流辨論④[清]曾國荃、張煦等修:《光緒山西通志》卷153《儒行錄》,清光緒十八年(1892)刻本。潛心濂洛諸書,與容城孫征君、蔚州魏尚書往復質辨。一以躬行實踐為主,所著有《止齋集》。。康熙十年(1671)去世,著有《止齋文集》。同僚魏象樞的《寒松堂全集》,著有懷念馬光裕的紀念文章,評價馬光裕為“此世祖皇帝培養之人才,開國元氣之所鐘也。”并勸勉后輩“取其言行而光大之,勿以文人自畫,見天地生民,為吾人分內事”。馬光裕治衛,成為“見天地生民,為吾人分內事”的最佳例證。

三、《衛河全覽》反映的清初衛河河道

《衛河全覽》河道全圖,繪制了順治八年(1651)整治河工、疏浚河道之后,衛河及其支流流經地域的山川形勢、河工水道。縱觀全圖,衛河全圖具有以下特點。首先,此圖重視衛河支流河道流經地域的刻繪。在圖上,三條支流小丹河、淇水、洹水與衛河主河道處于同等重要的地位。全圖用四分之一的幅面,繪制衛河河源之前,丹水流經的地域。同樣發源于太行山的沁水,也一并詳細繪制。也就是說,凡是與衛河產生關聯的,可能對治衛產生影響的各條河道,都盡量在地圖上展現。其次,此圖標注各條河道的發源、分流、匯流處,同時用文字標注地圖沒有完整展現的河道流向。治理衛河,首先要弄清楚河道的自然走向、水流來源、匯流港汊等情況。此圖對河道自然走勢的標注,是為了確定治河重點,鎖定目標。再次,此圖重視對河道流經區域地形地勢、途經城池村落、名勝古跡和橋梁水閘的標繪。地形地勢是河流走向、水量來源和水流緩急的重要參照。城池村落和橋梁水閘是疏浚河道和漕糧轉運途中的參照。強調這些地理要素的刻繪,都是為治河服務。最后,此圖標注河道途經地點之間的道路里程。道里的標注,有助于計算治河工程量,也便于確定水運航路行程,是河道圖不能忽視的要素。正因為衛河全圖的精準刻繪,觀圖者遍覽全圖,便可對衛河走勢一目了然,也很容易掌握治衛的關鍵點所在。通過讀圖,本文將治理衛河的幾處關鍵地點分列如下,以此反映清初衛河河道的情況。

(一)衛河河源

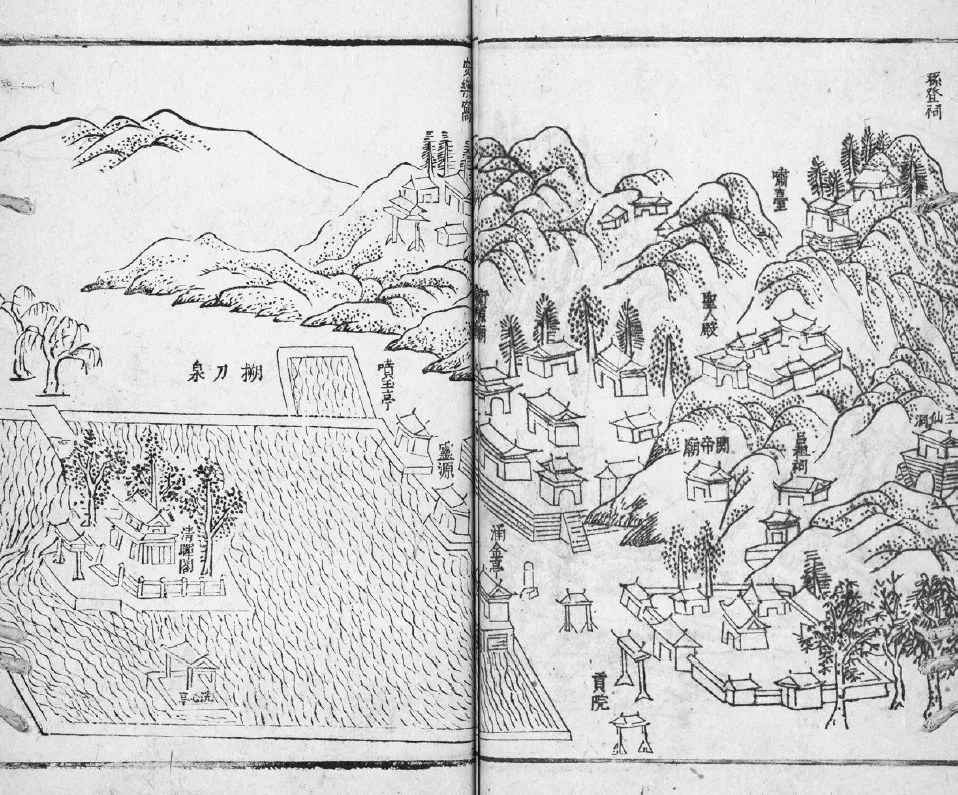

輝縣搠刀泉,也稱百泉,是衛河河源,也是治衛首先關注的地點。馬光裕赴任衛河使,就常駐此處。搠刀泉在輝縣縣城西北方向。從圖上看,蘇門山南麓是百泉發源處,百泉流下,在山腳下形成池塘(圖一)。順治八年(1651)初春,趁農閑間隙,馬光裕督導衛河源河工工程,增修衛河源搠刀泉的堤岸,并清理池底,淘去沙石。這一系列治理工程的目的就是為了澄清衛河河源,防止河源諸泉溢出泛濫,同時,減少沙石順流而下,淤塞上游河道。經河工開鑿修砌,整治一新的衛河源諸水,匯集在一個規則的方池之內。宋元以來,在蘇門山上及方池周邊,形成了眾多人文景觀,圖上均一一刻繪標注。整治后的衛河源,因自然風光和人文景觀匯聚,成為著名的風景。

圖一 衛河全覽(局部)·搠刀泉

(二)五閘分流

衛河水出方池,分兩股東流,經過馬家橋后又合流,經過善明橋。此時,衛河水有司濟漕運和灌溉農田兩個功能。《輝縣志》記載衛河源“印以灌田,其利甚溥”。顯然,依靠衛河灌溉農田的面積廣大,需要水量也非常大。為緩解靠近河道的農田屢次遭受水患,明嘉靖年間開始在衛河修建水閘。嘉靖二十四年(1545),時任輝縣知縣郭淳,在分流南側河道建馬家橋上閘。此后,嘉靖三十年(1551),分受參議敖宗慶在分流北側河道建馬家橋下閘。并在善明橋下游建張家灣閘、稻田所閘。嘉靖三十八年(1559)①[清]周濟華主修:《輝縣志》卷7《渠田》,道光十五年刻本。《輝縣志》記載:“嘉靖乙未,巡撫章煥建。”因章煥建任都御史巡撫的時間是嘉靖三十八年(1559),所以推測此處修裴家閘時間應為嘉靖己未。,巡撫章煥建又在稻田閘下游一側修建裴家閘。至此,衛河源五閘形成。五閘開合,控制百泉分水,兼及漕運和灌田,官民都因此獲益。萬歷年間,曾于萬歷元年(1573)重修張家灣閘,萬歷七年(1579)重修張家灣閘和稻田所閘,萬歷十四年(1586)重修裴家閘②[清]周濟華主修:《輝縣志》卷7《渠田》,道光十五年刻本。。從五閘的頻繁修復來看,五閘在嘉靖、萬歷年間的使用頻率非常高。期間,萬歷六年(1578),知縣聶良杞曾憂慮五閘分水有礙漕政,在閘上里條格刻石,監控水量③[清]周濟華主修:《輝縣志》卷7《渠田》,道光十五年刻本。。從嘉靖年間建閘以防水患淹沒農田,到萬歷年間立石以保濟漕水量,衛河源水量逐年減少,濟漕與灌田的矛盾并沒有解決。順治八年(1651),馬光裕修復五閘,試圖在濟漕與灌田之間尋求平衡。衛河全圖上,從上游到下游,五閘以仁、義、禮、智、信命名,寄托了官民對五閘的美好期望。五閘啟閉,控制通漕與灌田分水量,與明代河工作用相同。康雍乾時期,衛河濟漕與灌田的矛盾加劇。河官曾采取限時分流,試圖拆除五閘,建立分渠等方法,緩解水量不足,效果均不明顯。衛河濟漕的水量減少,衛河之于運河的重要程度就會降低。節流灌田水量,周邊良田荒廢,影響民生。這組矛盾與衛河濟漕的歷史相伴始終,隨著晚清運河轉運功能的衰退而逐漸消失。

(三)小丹河入衛

由衛河源搠刀泉東流,至合河鎮附近,是小丹河與衛河匯流處。此處距衛河源三十里。在匯入衛河之前,地圖用大量幅面表現丹河河道。圖上顯示,丹河源出太行山澤州界,在太行山腳下丹河口分流,主河道匯入沁河,支流小丹河補給衛河。丹河入沁,水流湍急,成為流經地區水患的主因。小丹河分流丹河水,一方面緩解水流對丹河、沁河下游的威脅。另一方面,小丹河水注入衛河主河道,以調節水量不足的壓力。此外,小丹河流經的城池、村落也因此受益。馬光裕在《衛河圖說》中,曾就引小丹河水入衛,而不是引水量更大的沁河入衛,作出說明。崇禎十三年(1640),總河侍郎張果維曾有因沁入衛的建議,補充衛河水量。如此,可以減少黃河水量,避免水患。但馬光裕認為沁水漲勢迅猛,而衛河水道既淺而窄。在衛河河道保持現狀的情況下,沁河入衛,衛河承載不了沁河水量,勢必造成水患。相比之下,取丹河支流小丹河入衛河,水勢平緩,攜帶沙石有限,是補充衛河的最佳水源。為此,《小丹河圖說》對此河功能的概括是:“此小丹河渠,資益漕運者也。或旱則虞其涸也,澇則虞其溢也。”司濟漕運,調節衛河主河道水量,是小丹河的主要作用。

(四)漕糧交兌小灘鎮

大名府元城縣小灘鎮,是衛河全圖在下游河段刻繪的重點。小灘鎮位于大名府城東北三十五里處,河道穿城而過,形成河東、河西兩部分。小灘鎮作為漕糧轉兌地,有十分悠久的傳統。據《讀史方輿紀要》記載,小灘鎮自元代以來就是轉運要道。明代,此處是河南漕運的轉兌之地,設小灘巡檢司。嘉靖三十七年(1558),又設稅課司①[清]顧祖禹撰:《讀史方輿紀要》卷16《北直七》,北京:中華書局,2005 年,702 頁。小灘鎮,府東北三十五里衛河濱。自元以來為轉輸要道,又東北三十里而達山東冠縣。今河南漕運以此為轉兌之所,有小灘巡司。嘉靖三十七年,又設稅課司于此。。《明史·食貨志》記載:“由是海陸二運皆罷,惟存遮洋船,每歲于河南、山東、小灘等水次,兌糧三十萬石”②[清]張廷玉等撰:《明史》卷79《志第五十五·食貨三·漕運 倉庫》,北京:中華書局,1974 年,1916 頁。。據以往學者研究,認為小灘監兌最初由戶部主事專官專事管理,明代后期由河南督糧道兼管,政治地位的不斷下降③鄭民德:《明代河南漕糧交兌地研究——基于治理元城小灘鎮為對象的歷史考察》,《河北師范大學學報》(哲學社會科學版)2016 年第4 期。。但無論如何,明代小灘鎮一直是漕糧交兌的重要地點。

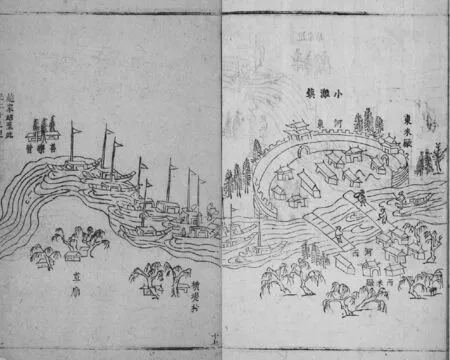

清承明制。清初,小灘鎮仍然承擔漕糧交兌的任務。衛河由彰德府進入大名府境內,三條支流均已匯入衛河。相比淇水、洹水匯流之前,下游河道水量相對充足。經過馬光裕治衛,大名府轄境至臨清州段河道,衛水專門司濟漕運,而再無灌田功能。此段河道流經的唯一漕糧交兌地——小灘鎮,成為地圖重點(圖二)。圖上,小灘鎮河東區域包圍在半圓形的城墻里,河西區域周圍由樹木環繞。河東與河西之間是寬闊的河道。河道之上,以兩座橋梁溝通兩岸。小灘鎮下游碼頭,舟楫停靠,等待轉運。清初,小灘鎮的漕糧交兌繼承明代制度,河南諸縣漕運以此為轉兌之所。位于衛河兩岸的米廠和繁忙搬運漕糧的力工,構成小灘鎮獨特的交兌場景。馬光裕將此處稱為“聚米之所”。此時,中州大地各處漕糧匯集于此,數量超過十三萬石。各地漕糧交兌后,從小灘鎮裝船北運,直抵京師。也正因為清初小灘鎮的交兌功能,人群密集,民間商賈同樣匯集于此。小灘鎮一時如大都會般,帆檣林立,車水馬龍。有清一代,小灘鎮的交兌地位一度被彰德、衛輝碼頭取代。但因河南漕糧北上,必經此處,所以小灘鎮始終是衛河水運的咽喉要道。

圖二 衛河全覽(局部)·小灘鎮

(五)衛河濟漕臨清州

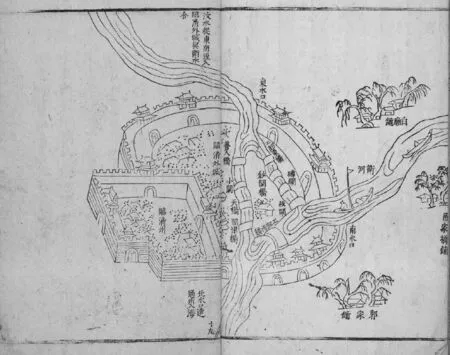

衛河出小灘鎮,經館陶縣,過尖塜鋪,流入臨清外城南水口。圖上,臨清州分為內城和外城兩部分,內城處于外城東北角。內城城墻呈缺角的近方形。外城城墻與內城東墻、南墻相接,形成近圓形的外城區域。臨清外城,是衛河與會通河河流注入南運河的地點。漕運河道、水閘、橋梁構成外城一道獨特的風景。衛河從南水口進入外城,然后分流,其中一支直接北上,經工部西橋直接注入南運河。另一支向東北流,經板閘、磚閘、工部東橋,與由東水口進入外城的會通河相匯。匯流后,河道再向北流,經過善人橋、小閘、天橋、問津橋,與直接北流的衛河水匯合,形成南運河。南運河從北水口出臨清外城,繼續北上(圖三)。

清初,繼承明代臨清州的舊城。順治年間,此段河道主要河工集中在疏浚方面。衛河在臨清外城分流匯入運河,與明代無異。江南啟程北上和衛河轉運的漕糧一起,供給京師。馬光裕認為臨清州之所以重要,是因為“南北數百萬漕粟,從此達天津,抵通州,飛輓帝京,所關軍國甚巨。”因此,河官的主要職責就是疏浚河道,保證漕運。乾隆年間《臨清直隸州志》有一幅《州城圖》。此圖對臨清外城河道的描繪與《衛河全覽》相似,但河道上的橋梁、水閘大都改用新名,以示沿革。

圖三 衛河全覽(局部)·臨清州

四、《衛河全覽》反映的清初衛河漕糧轉運

順治年間,天下初定。供給京師的漕糧轉運,仍延續明代的漕糧轉運制度。《衛河全覽》河道全圖,不僅反映了馬光裕治衛的成果,同時刻繪了衛河漕糧轉運的諸多細節。根據地圖刻繪,本文梳理清初衛河漕糧轉運的情況如下:

衛河河源至五閘處,河水具有司濟漕運和灌溉農田兩個功能。五閘之下,云門橋開始,河道開始增加了漕糧轉運的功能。輝縣轄境各地的糧食,在云門匯集,登舟轉運。圖上,云門下游第一次出現了行駛在河道中的船只,用來表示河道的通航功能。云門橋在輝縣城外與小丹河入衛之間,雖運輸能力有限,但卻是集中輝縣周邊漕糧,同時方便轉運的最佳地點。輝米由此登舟,河道曲折,水勢較小。船行不遠,就是小丹河注入衛河的匯流處——合河鎮。衛河接受小丹河的補充,通航能力提升。圖上用兩只前后相繼的揚帆大船來表示通航能力的變化。

衛河流經河透村、曲里村,又有船揚帆于河道之上。此處位于新鄉縣和衛輝府之間,推測為兩地周邊漕糧匯集、轉運的地點。康熙年間,河南漕糧交兌地曾短暫設置在衛輝府水次,距離河透村、曲里村很近。從圖上看出,在衛輝府碼頭交兌漕糧,并沒有轉運的優勢。首先,衛河只承接了小丹河水,實際運輸能力有限。其次,此處靠近太行山脈,山路崎嶇,不便陸運。最后,在通航能力有限的情況下,衛河下游諸縣向此處運糧,逆流而上,異常艱難。因此,衛輝府碼頭承接新鄉縣和衛輝府兩地漕糧,再順流而下,去往漕糧交兌地,是更明智的選擇。

此后,衛河流經淇縣。在淇縣下游,距淇縣八里的薛村口,淇水東流入衛。至此,衛河水量再次增加。位于淇水入衛處下游的新鎮和李家道口,憑借漕糧轉運和水陸通道交匯,帶來了大量的人群聚集。商舟鹽楫貿易往來于此,成為衛河沿途重要的商業樞紐。圖上,河道中前后相繼的貨船,也正好反映了淇水入衛后的河運能力提升,以及沿河城鎮的興盛。過李家道口,衛河經過滑縣、浚縣。此段河道舟楫盛行,以示水路繁忙。在浚縣城下游,有屯子碼頭,船只聚集,推測是周圍漕糧匯集之地。

衛河過湯陰縣、內黃縣,在內黃縣楚王集(今楚汪鎮)附近,出現兩船并行的場景。相比之前船只前后相繼的畫法,此處凸顯河道增寬的真實變化。乾隆年間,內黃縣楚汪替代小灘鎮,成為河南漕糧的交兌地。從地圖上看,楚汪同樣存在水量有限,運力不足的問題,但相較衛輝府,已經是不錯的選擇。衛河全圖繪制時,應該是周邊府縣漕糧聚集之地。

衛河過彰德府,洹水在伏恩村附近注入衛河。至此,小丹河、淇水、洹水都已經匯入衛河,河道寬闊,水量激增。此處開始,衛河專門司濟漕運和轉運漕糧。河道之上,船只增多,反映水路運輸十分繁忙。衛河經過大名府,就是小灘鎮。此前在各處登船的漕糧,在小灘鎮清點、交接、入倉、轉運。河道中,大量船只沿岸停靠,等待裝運。船只聚集處,可見三船并排的場景。衛河過小灘鎮,流經館陶縣,直達臨清州。館陶縣和臨清州都曾作為河南漕糧的交兌地,但清初,最終選擇小灘鎮作為轉運樞紐。

五、馬光裕治衛對后世的影響

清初,馬光裕治理衛河并作《衛河全覽》,為后世治理衛河提供了可以借鑒的經驗。本文從治衛思路、河官設置、城鎮變遷和對后世地圖產生的影響幾個方面分述如下。

對治衛思路的影響。明清時期,關于治理衛河,有引漳、引沁和引丹三種不同的思路。也就是說,在衛河上游至下游的不同河段,選擇一條合適的水源引入衛河,是主政者一直思考的問題。但無論哪種思路,都是為了增加衛河水量,達到以衛濟漕的目的。元明兩朝,引漳入衛曾是補充衛河水量的重要方式。萬歷年間之后,漳河北流,無法補充衛河。至明末清初,衛河水弱的局面已持續數十年,這促使馬光裕重新思考如何補充衛河水量的問題。從《衛河全覽》來看,馬光裕采用引小丹河入衛的思路,基本沿用明末衛河河道,集中在河源河道疏浚、水閘水量控制和河堤碼頭修筑三個方面整治衛河。與此前治衛不同的是,馬光裕特別重視對衛河支流的考察。這也是為了找到補充衛河水量的穩定水源。在增加水量的問題上,馬光裕認為并不是支流水量越多越好,還需綜合考慮衛河的承載能力,否則操之過急,必將引起衛河水患。在考察之后,馬光裕放棄了開新河引水的想法。沿用引小丹河水入衛河上游,但水量過于舒緩,開源治衛的思路受限。轉而,馬光裕考慮一系列節流的治河方法。此次治衛,采取河源匯流成湖,上游水閘嚴控分水,下游疏浚河道的措施,盡可能在舊有河道的基礎上進行優化。這樣的治河思路,雖然仍然無法根本解決衛河水弱的問題,但也沒有將水患引入衛河,保證了衛河兩岸之后數十年的安居樂業。康熙年間,因衛河水弱,漕運難行,朝中引水入衛的聲音再起。而解決漕運供水不足最快的方法,就是將漳河水直接引入衛河下游。康熙四十五年間(1706),引漳由山東館陶縣入衛①《清實錄》卷111《乾隆五年二月下》,北京:中華書局,1985 年,643 頁。,以濟漕運。漳河入衛根本上解決了漕運水量不足的問題,同時引發了馬光裕曾經的憂慮。漳河水量太大,裹挾大量泥沙。漳河以渾流入衛,導致衛河下游,乃至魯運河沿岸遭受水患。洪水退去,淤積大量泥沙,又導致漕運更加不暢。雍正、乾隆年間,史料中頻繁出現治理衛河的記載,或為洪水淹浸田舍,或為河道淤淺興挑。究其根本,康熙年間清廷重視開源,輕視節流的治衛思路出現了問題。

對河官建制的影響。從順治三年(1646)開始,工部都水司衛河分司建立,并承襲明代建制,駐輝縣,負責管理衛河河政。順治一朝,工部都水司一職前后共有六人,遵循每兩年更換一次的頻率。馬光裕作為清朝第三任工部都水司,任職于順治七年(1650)至九年(1652)。在馬光裕治衛之后,改善了濟漕與灌田用水之間的矛盾,同時保證了水運河道的暢通。一時間,衛河河政事務減少,河工清明。順治九年(1652),馬光裕回京赴任之后,舉人劉元芳、進士許瑤先后繼任工部都水司。順治十三年(1656),在許瑤任職期滿后,清廷裁撤工部衛河差,衛河河務歸并衛輝府同知管理②《清實錄》卷103《順治十三年八月至九月》,北京:中華書局,1985 年,805 頁。。裁撤工部都水司,歸入地方行政機構管理的治河制度,可能與當時河務減少有關。順治十四年(1657),復設衛河分司一員③《清實錄》卷109《順治十四年四月至五月》,北京:中華書局,1985 年,852 頁。。進士李震生上任,成為最后一任工部都水司。此后衛河河官長期缺任。康熙四年(1665),工部都水司裁撤,河務由地方官代理。相比其它河段的工部都水司,衛河分司的裁撤時間較早。一方面來說,裁撤工部都水司,歸入地方行政管理,有利于多方面治河力量的協調。另一方面來說,衛河河官的制度變化,與馬光裕治衛的成果不無關聯。

對沿河城鎮的影響。馬光裕治衛后,衛河兩岸數十年的平靜安寧,保證了漕糧轉運通道的平穩,也帶動了衛河沿岸城鎮的發展,直接影響到沿河城鎮的經濟發展和行政建置的設立。據《衛河全覽》反映的清初河道情況來看,衛河沿岸設置巡檢司的地點,大都因漕糧轉運而設。據《河南通志》記載,衛河沿岸曾設置巡檢司的地點包括元城縣小灘鎮、內黃縣回隆廟、浚縣新鎮、滑縣老岸鎮④《欽定四庫全書·史部·河南通志》卷35《職官六》。。地圖描繪的漕糧匯集地,與巡檢司設置地點高度重合。水路通暢,陸路運輸一并被盤活。在明末清初百廢待興的大背景下,衛河水路帶動了中原地區物資轉運的提速。沿河城鎮不僅僅是漕糧轉運的中心,更成為各地商貿經濟的中心。可以說,馬光裕治衛客觀上推動了衛河城鎮在清初的繁榮。誠然,衛河水弱直接影響到水運通航能力,但保持中州腹地有一條相對可靠的水路通道,對于沿岸的城鎮來說,具有不可替代的作用。

對清代河道地圖譜系建立的影響。馬光裕治衛之后,留下了可供后人參考的治河文獻《衛河全覽》。明清時期,治河資料的刻繪流傳,逐漸成為官方治河過程中的繪圖傳統。清初刻繪的《衛河全覽》,從一定程度上來說,還代表馬光裕的個人觀點,是官方治衛活動與河官私人思想的融合。后來,隨著清朝河官建制與治河制度的逐步完善,無論是治河籌備,河工進程還是治河完成階段,都需要繪制大量的河道地圖。而且,這些在官方治河工程中繪制的河道地圖,官繪屬性越來越強。由于地圖的繪本屬性和幅面限制,流傳至今的清初河道地圖數量極為有限。幸運的是,《衛河全覽》為我們呈現了治河地圖由私人繪制到官方刻繪的過渡狀態,成為建立清代河道河工地圖譜系的重要環節。縱觀清代衛河地圖的繪制,流傳至今的地圖還有乾隆年間《大名縣志》的刻本《漳衛河渠圖》、國家圖書館藏光緒年間彩繪本《豫省衛河全圖》等。這些地圖時間上從清初延續至清末,可以建立一個完整的清代衛河地圖譜系。

《衛河全覽》是清初衛河使馬光裕治理衛河的成果。這部著作的刊刻與馬光裕的個人經歷有關,與明末清初流行的“實學”思想有關,更與衛河在明清運河中的歷史地位相關。時至今日,《衛河全覽》對衛河河道河工的記錄和對衛河漕糧轉運的描繪,仍是我們研究明末清初運河水道的珍貴史料。