三種抗病毒治療方案對ETV經治低病毒血癥CHB患者HBV DNA轉陰時間差異分析

陳麗文,祝達,謝竟全,張倩華,高文軍

中山市第二人民醫院肝病綜合科,廣東中山528400

恩替卡韋(ETV)作為2019版《慢性乙型肝炎防治指南》推薦一線用藥[1],具有較高的HBV DNA轉陰率[2],但臨床實踐證實仍有部分患者不能實現完全病毒學應答(HBV DNA<20 IU/mL)。慢性乙型肝炎(CHB)患者接受一線抗病毒藥物后仍處于低病毒血癥(low-level viremia,LLV)的情況近幾年備受關注[3-4],LLV定義為乙肝DNA持續或間歇大于檢測下限但小于2 000 IU/mL,目前針對ETV經治低病毒血癥的CHB患者,使用ETV聯合富馬酸替諾福韋二吡呋酯(TDF)、ETV聯合干擾素、換用TDF三種方案治療在HBV DNA轉陰時間差異上的報道較少,因此本文進行研究,現將結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性收集2015年6月至2019年6月中山市第二人民醫院使用ETV治療48周后仍存在低病毒血癥(20 IU/mL<HBV DNA<2 000 IU/mL)的CHB患者共90例。按照不同治療方案分組,其中ETV聯合TDF者為A組(29例),ETV聯合聚乙二醇干擾素者為B組(31例),換用TDF者為C組(30例)。納入標準:①符合慢性乙型肝炎診斷標準及治療標準[1];②初治應用ETV48周以上出現低病毒血癥者(20 IU/mL<HBV DNA<2 000 IU/mL)。排除標準:①肝硬化;②肝癌及其他惡性腫瘤;③合并HCV、自身免疫性肝病、酒精性肝病、藥物性肝損傷;④未能依從空腹使用或規律使用ETV者。

1.2 藥物方案恩替卡韋片[批準文號H20052237,中美上海施貴寶制藥有限公司,規格:0.5 mg×7片/盒]治療方案:每日空腹服用1次,每次0.5 mg。富馬酸替諾福韋二吡呋酯[批準文號H20130589,Aspen Port Elizabeth(Pty)Ltd,規格:300 mg×30片/盒]治療方案:每日服用1次,每次300 mg。聚乙二醇干擾素α-2a[批準文號J20160077,Roche Pharma(Schweiz)Ltd,規格:180μg×1支/盒]治療方案:每周皮下注射1次,每次180μg。聚乙二醇干擾素α-2b[批準文號S20160001,廈門特寶生物工程股份有限公司,規格:180μg×1支/盒]治療方案:每周皮下注射1次,每次180μg。

1.3 觀察指標與檢測方法記錄三組患者治療方案啟用時的谷丙轉氨酶(ALT)、谷草轉氨酶(AST)、HBV DNA(lg)、乙肝表面抗原(lg)、乙肝e抗原、肝硬度(FS)及啟用后HBV DNA完全應答時間并進行分析。

肝功能檢測使用西門子全自動生化分析儀(ADVIA 1800);血清高靈敏HBV DNA使用羅氏試劑,檢測下限(<20 IU/mL);乙肝兩對半使用羅氏試劑(電化學發光法)。以上所有指標在我院檢驗中心完成檢測。肝硬度設備為FIBROSCAN 502,操作醫師為從事超聲工作>5年以上者。

1.4 統計學方法應用SPSS19.0統計學軟件進行數據分析,繪圖采用GraphPad Prism 5進行。年齡、HBV DNA(lg)、表面抗原(lg)符合正態分布計量資料,以均數±標準差(x-±s)表示,采用單因素ANOVA檢驗,組間比較采取經LSD檢驗;ALT、AST、FS不符合正態分布,采用中位數(四分位間距)[M(P25,P75)]表示,組間比較采取非參數檢驗(Kruskal-Wallis檢驗);計數資料采用列聯表χ2檢驗。HBV DNA轉陰時間不符合正態分布,采用Kaplan-Meier法比較,并繪制轉陰曲線圖。以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

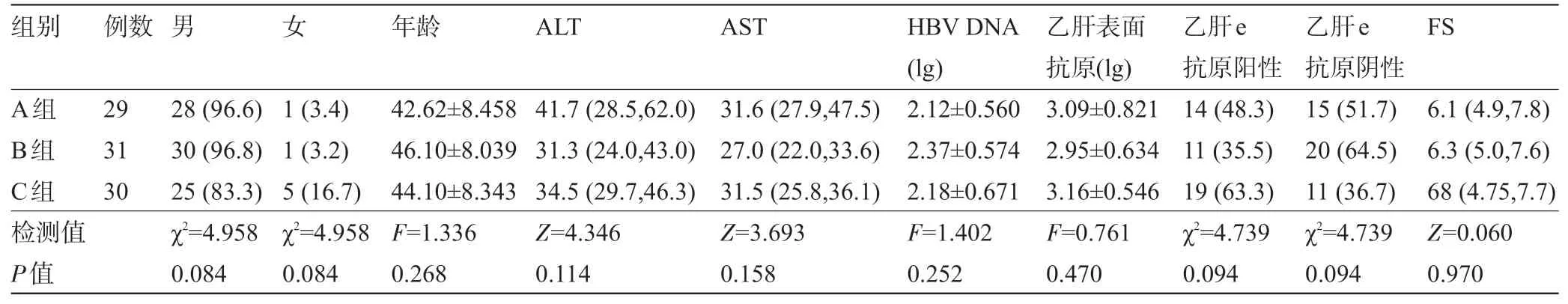

2.1 三組患者的基線資料比較方案啟用時,三組患者在性別、年齡、ALT、AST、HBV DNA(lg)、表面抗原(lg)、e抗原陽性率、FS方面比較差異均無統計學意義(P>0.05);經LSD檢驗兩兩比較各項數據,兩組間比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 三組患者的基線資料比較[±s,M(P25,P75)]

表1 三組患者的基線資料比較[±s,M(P25,P75)]

?

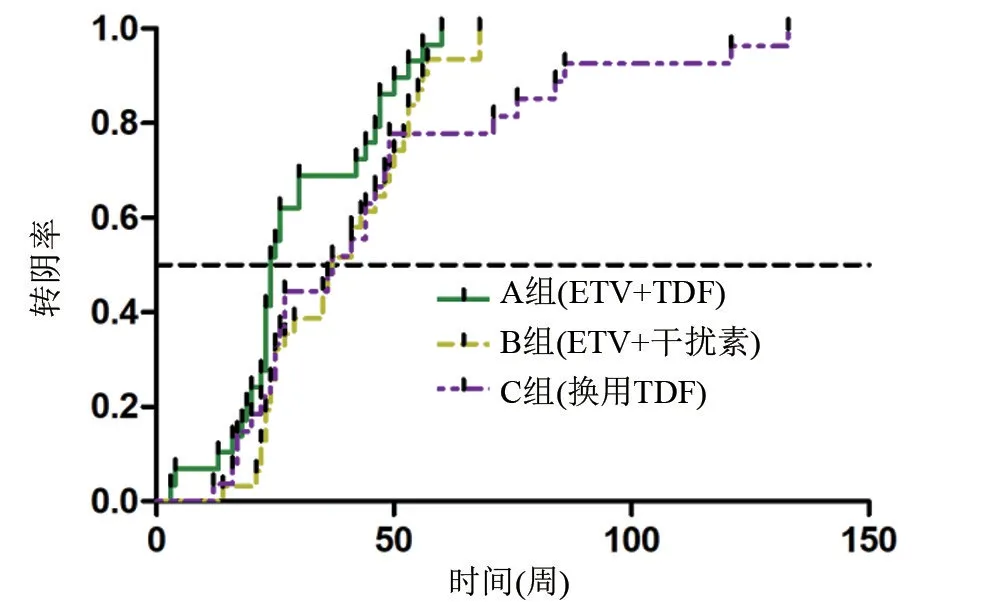

2.2 三組患者的HBV DNA轉陰時間比較三組患者的整體HBV DNA轉陰時間的均值為38.270周,中位數為35周;A組患者的HBV DNA轉陰時間的均值為29.690周,中位數為24周,B組的均值為38.774 周,中位數為37周,C組的均值為47.012周,中位數為41周;三組患者的HBV DNA轉陰時間曲線分布比較差異具有統計學意義(P=0.014),見表2和圖1。

表2 三組患者的HBV DNA轉陰時間比較

圖1 三組患者的HBV DNA轉陰曲線比較

3 討論

HBV DNA是肝臟疾病進展的獨立危險因素,長期抑制HBV復制可以減輕肝臟炎性壞死及肝纖維化,從而延緩疾病進展[5]。最大程度地抑制病毒可有效延緩CHB患者病情進展,提高生存質量,是CHB治療的關鍵[1]。然而臨床實踐證實,即使使用強效、高耐藥屏障的一線抗病毒藥物ETV,仍有部分患者治療48周后出現低病毒血癥,無法實現完全病毒學應答[3]。低病毒血癥可促使體液和細胞免疫應答,造成持續的肝細胞損害[6],進而促進肝纖維化、肝硬化、肝癌[3]的出現。但針對出現低病毒血癥后該如何處理、是換用還是聯合另一個抗病毒藥物、更改抗病毒方案后何時能達到完全病毒學完全應答等問題,目前國內外相關研究較少,指南亦尚未予以明確指導。本研究發現:對于ETV經治后低病毒血癥的三組患者,雖然在炎癥、肝硬度、表面抗原、e抗原陽性率、初始HBV DNA等指標上差異無統計學意義,但應用ETV聯合TDF組,獲得HBV DNA轉陰時間更短,與使用ETV聯合干擾素組或單獨使用TDF組相比,差異有統計學意義(P<0.05)。這提示該方案可更快地實現病毒學轉陰,為低病毒血癥患者減少疾病進展提供了時間優化的方案。

ETV通過抑制HBV聚合酶的啟動、前基因組RNA逆轉錄為負鏈DNA以及HBV DNA正鏈的合成者三個方面來進行抗病毒[2]。但CHO等[7]報道的1 009例ETV初治患者48周轉陰率僅為79%,同時EASL也曾提出ETV 48周累積基因型耐藥發生率為0.2%,并且耐藥率隨著時間增加而增加[8]。而TDF具有較強的抗病毒作用。其可抑制病毒聚合酶活性,阻斷HBV-DNA鏈的延長與HBV的復制[9],MURATA等[10]研究發現48周HBV DNA轉陰率,TDF優于ETV。而本研究發現ETV聯合TDF比單用TDF更快實現HBV DNA轉陰,這可能是聯合方案綜合了兩種抗病毒藥物的優勢,彌補了ETV潛在耐藥的風險,從而達到更優抗病毒效果。

干擾素與核酸類似物直接抑制病毒復制不同,干擾素通過激活免疫系統,能在有限療程內誘導對HBV的長期免疫控制[11]。但2017年歐洲肝病學會臨床實踐指南指出:聚乙二醇干擾素相對于核苷類似物治療,總體病毒學應答水平相對較低[12]。這與本實驗也發現ETV聯合TDF比聯合干擾素更快實現病毒轉陰的現象也是一致的。

本研究為單中心研究,樣本量相對較少。故研究結論需經多中心、大樣本量研究進一步證實,但本研究結果對ETV經治低病毒血癥患者的抗病毒治療仍然具有臨床參考意義。

綜上所述,針對經ETV治療48周后出現低病毒血癥的CHB患者,相比ETV聯合干擾素或換用TDF兩種方案,使用ETV聯合TDF治療方案可更早出現HBV DNA轉陰,實現完全病毒學應答。