2000年以來人口學研究國際前沿解讀

羅潤東 李瓊瓊 魏下海

摘 要:為探究國際人口學學科的文獻特征與趨勢,本文運用科學計量學的前沿研究方法,基于 Web of Science數據庫(2000—2018年)收錄的人口學研究領域的文獻數據,應用CiteSpace軟件,就被引文獻和主題詞進行實證分析。結果表明,人口轉變、國際移民、低生育率與生育行為是21世紀以來國際人口學最核心的學術研究分支;受教育程度、已婚女性、人口特征、年輕女性、年輕人、生殖健康等主題詞是該領域的研究熱點,具體來看,“代際問題”、“緩慢衰老”、“結婚與同居”、“生育意圖和生育行為”、“移民融合”以及“女性雇傭和生育”等主題是近年來國際人口學界研究的前沿方向。

關鍵詞:人口學;CiteSpace;共詞分析;共被引分析;研究前沿

中圖分類號: C92-05 ?文獻標識碼: A ?文章編號:1000-4149(2021)01-0001-24

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2020.00.047

收稿日期:2020-03-03;修回日期:2020-07-13

基金項目:國家社會科學基金重點項目“中國社會科學研究的國際化及其影響力研究”(20AZD115)。

作者簡介:羅潤東,經濟學博士,山東大學勞動經濟與人力資源研究中心教授,博士生導師;李瓊瓊,山東大學勞動經濟與人力資源研究中心碩士研究生;魏下海,經濟學博士,華僑大學經濟發展與改革研究院教授,博士生導師。

International Frontier Interpretation in Demographic Studies Since 2000:

A Bibliometrics Analysis of Papers from Web of Science Using Citespace

LUO? Rundong1, LI? Qiongqiong1, WEI? Xiahai2

(1.Research Centre for Labor Economics and Human Resources, Shandong

University, Weihai 264209, China;2.Institute of Economic Development and

Reform, Huaqiao University, Xiamen 361021, China)

Abstract:

To explore the literature characteristics and trends of international demography, this paper uses the frontier research method of science metrology to analyze the cited references and subject words, which is? based? on

empirically analyses terms and highly cited literature of papers in Web of Science database (2000-2018) and

applies CiteSpace software. The results show that? the demographic transition, international migration, low fertility rate and fertility behavior are the core research branches of international demography since world has entered into a new century,

meanwhile education, married women, demographic characteristics, young women, young people and reproductive health are hot topics in this field. Specifically, the topics of “intergenerational issues”, “slow aging”, “marriage and cohabitation”, “reproductive intention and reproductive behavior”, “immigrant integration” and? “female employment and reproduction” are the forefront? issues of international demographic research in recent years.

Keywords:demography;CiteSpace;coword analysis;cocitation analysis;current issues

一、引言

《人口與經濟》2021年第1期

羅潤東,等: 2000年以來人口學研究國際前沿解讀

人口學是一門對人口規模、地域分布、人口構成和人口變遷以及這些變遷的要素,如生育、死亡、遷移和社會流動,進行研究的科學[1]。近些年,國內關于人口學研究進展的分析主要是針對中國人口學研究領域進行的,以探究我國人口學發展現狀與趨勢。例如在對改革開放30年以來中國人口學的發展進行總結分析中,有學者對人口學方法特點進行概括,指出本土化的研究方法發展不足的缺陷[2],并且該問題在10年之后依舊存在[3]。也有研究將人口學的發展劃分為逐步恢復、繁榮興起、停滯不前和穩定發展四個階段,預測人口與健康、人口遷移流動及人口與可持續發展未來會有新的發展[4]。在過去關于中國人口學研究的綜述中,除了對生育研究、人口與經濟、老齡問題、流動人口等原有熱點問題深入分析,有研究還對“人口均衡型社會”建設、人口與社會、人口與環境進行了特別探討[5]。隨著信息技術的發展,中國人口大數據管理與開發及其分析模型所面臨的問題與創新也受到較為廣泛的關注[6]。

以上研究主要是通過對過往文獻的梳理以及基于研究者的專業性來對中國人口學科研究現狀、熱點和未來發展方向進行分析,還有學者應用文獻計量法對國內人口學研究熱點和前沿進行探究。比如,有研究運用文獻計量法與內容分析法對國內人口學三種權威期刊的文獻進行了分析,基于CiteSpace 軟件采用分詞技術對標題詞和關鍵詞中的高頻詞、突現詞進行分析,分析結果顯示外來人口、人口老齡化、人口保障問題是當時新的研究熱點[7]。也有研究使用CiteSpace 軟件對CSSCI 數據庫(2010—2012年)中的人口學期刊的文獻進行關鍵詞共現分析和聚類分析,總結得出計劃生育政策與人口增長、經濟增長與人力資本、人口老齡化與影響因素和流動人口與城市化是學界研究熱點[8]。

盡管帶有濃郁社會性特征的人口學研究要突出國情、人口特點,發展本土化的研究方法和理論是其主流,但是關注與借鑒人口學國際最新研究無疑是其學科理論給養的重要來源。國際化反映出人口學科與國際學界的融合程度,代表著學科發展與成熟的情況。有學者認為,作為世界上人口大國的中國,人口學科的國際化并沒有發展到一個相對應的水平[9]。目前國內人口學研究對國際研究前沿問題反應相對滯后,相比較國際人口學發展,在基礎研究和傳統人口科學問題等方面的研究成果越來越少[10]。中國人口學研究需要擴大宏觀視野如此才能得到長足發展[11],而國際上人口學研究涵蓋范圍更大、學科綜合性更高,因此,中國的人口學界需要及時掌握國際人口科學前沿動態,提高中國人口科學的國際化程度。目前國內學者對于國際人口學前沿的動態研究相對偏少,有部分學者曾對國際人口研究領域熱點進行研究,并對相關人口理論與分析方法進行總結[12]。但總體而言,囿于研究方法層面的制約,國內學者對該領域國際相關文獻計量的研究仍顯不足。鑒于此,我們嘗試采用文獻計量工具CiteSpace、VOSviewer與Ucinet等軟件以及戰略坐標方法,系統整合2000年以來的英文國際文獻,從文獻信息特征方面揭示人口學研究最新前沿現狀、探索該學科發展走勢,為我國學者對相關問題研究提供參考與借鑒。

二、數據庫的選擇和數據統計

本文所使用的文獻數據來自“Web of Science”英文期刊全文數據庫(以下簡稱WOS),在“人口學”學科領域范圍內,按照科學設置的檢索式“WC=(Demography) and LA=(English) and DT =(Article)”,時間范圍設置成2000—2018年,檢索到該時間段內有關人口學領域的文獻共計14388篇,更新時間為2019年11月3日。對于以上14388篇文獻的總體統計情況如下。

1.文獻年度分布

通過對2000—2018年國際人口學各年發文量以及變化情況進行整理繪制圖1。從圖1可以看出,自2000年以來,人口學領域的英文發文量總體上呈遞增態勢,2018年的英文發文量是2000年發文量的3倍。從變化量上可以看出,2010年、2013年和2015年增幅較大,尤其明顯的是2015年發文量相較去年上升了250篇。其原因可能為以下兩個方面:首先,2014年至2015年經濟不景氣,全球負債上升、地緣政治不穩定、石油暴跌等因素導致經濟持續的不穩定,進而引發一系列的社會人口問題。其次,移民數量及難民數量的增加所導致的就業問題和社會融合問題加重,比如2015年1月法國巴黎發生了兩起

恐怖襲擊案,隨后巴黎進行了大規模的反恐游行,激起了法國人民對移民尤其是

部分宗教移民的排斥,也體現了歐美的反移民情緒開始高漲。從研究主題看,移民話題以及與經濟相關的話題的論文數量較上年有大幅度上升。

2.國際英文發文量居前的期刊

隨著世界人口的增長以及人口變遷對社會影響的日益增強,人口學已經成為當今國際學術界活躍的研究學科之一。國際期刊在一定時期對人口學科刊發的論文,是反映這一學科最新研究成果的重要方式。載文量越多,涵蓋學科的信息就越多。因此,刊登文獻排名靠前的學術期刊在一定程度上可以體現人口學領域最新的研究重心。文獻計量結果顯示(見表1),2000—2018年,人口學領域的英文文獻十分豐富,共計14388篇,其中載文量達100篇及以上的刊物有27種,載文量達400篇以上的刊物有12種。

三、研究前沿與研究熱點分析

1. 國際人口學領域研究前沿文獻

被引頻次較高文獻的研究內容折射出當代人口學領域的研究熱點,通過對這些研究的主題分析,可以明晰該研究領域研究主題的動態變化[13]。本文研究中使用CiteSpace軟件對樣本文獻進行文獻共被引分析,CiteSpace 是由美國德雷賽爾大學陳超美教授開發的一種文獻數據可視化軟件[14],可以通過對WOS 數據庫、CNKI數據庫等收錄的相關文獻的研究,來反映該研究領域的發展脈絡。將軟件的節點類型設為被引文獻,閾值設為(5,5,10)、(5,5,15)、(10,10,15),時間分割為1年,用pathfinder修剪全局網絡得出每年高頻被引文獻。表2列舉了2000—2018年WOS中人口學領域排名前10的被引文獻。文獻中有7篇期刊論文和3部著作,其中有5篇文章發表在《人口與發展評論》,另外2篇分別發表在《國際移民評論》和《自然》。根據10篇高被引文獻的研究內容,我們可以初步概括出21世紀以來國際人口學研究顯示出的三個經典研究方向,即:人口轉變、國際移民、低生育率與生育行為。

(1)人口轉變。

人口轉變(Demographic Transition),是西方學者基于對西歐等發達國家的人口出生率、死亡率及其相互關系的觀察,概括提出的一個重要概念[25]。傳統的人口轉變被認為是人口再生產類型從前現代社會的高生育率、高死亡率轉變為現代社會的低生育率和低死亡率,轉變完成以后生育率將一直穩定在更替水平[26]。然而,20世紀50年代之后,西歐國家開始出現了生育率降到更替水平以下,且伴隨著離婚率上升、初婚年齡增加、單身比例擴大,以及同居越來越普遍等現象。學者們深入探討其背后原因時發現,人們開始追求非物質需求和自我價值的實現最終導致了家庭行為—生育模式的轉變,并將這種轉變定義為“第二次人口轉變(Second Demographic Transition)”,由19世紀到第二次世界大戰前歐洲出現的出生率—死亡率的變化則被定義為“第一次人口轉變(First Demographic Transition)”[27-29]。值得注意的是,第二次人口轉變不僅存在于西方國家,早在2000年世界上就有超過一半人口生活在低生育率水平的國家,結婚年齡增加、晚育以及對小規模家庭的偏好導致了眾多國家的總和生育率低于2.1 [30],生育率全球趨同化的形勢越來越明顯[31-32]。因此,人口轉變的研究成為人口學家關注的熱點。圖2展示了2000年至2018年人口轉變研究方向的主要高頻關鍵詞,包括“人口轉變”、“第二次人口轉變”、“美國”、“歐洲”、“家庭”、“婚姻”、“同居”、“孩子”、“教育”等。下面將具體圍繞著第二次人口轉變進程中低生育率的驅動因素及作用機制、第二次人口轉變背景下家庭行為與生活安排的變化及背后的作用機制以及人口再生產模式的轉變給社會和經濟帶來的影響與啟示進行分析。

首先來看第二次人口轉變進程中低生育率的驅動因素及作用機制。第二次人口轉變的一個典型特征為生育率低于替代率水平,探究低生育率背后的原因對于理解以及預測未來生育率具有重要意義。從社會文化的角度來看,由于需求的改變(從過去的生存、住房、物質和經濟安全轉變的基本需求上升為追求自由和自我實現的更高層次的需求),人們的價值觀也隨之發生了顯著變化,更加接受家庭的多樣性和個人選擇,而不是教會、國家所奉行和傳播的傳統家庭觀與生育觀。因此,新發明的避孕藥和節育方法得以廣泛使用,性革命使性行為不再僅僅限于婚姻和生育而是一種個人私事,以及女性擁有生育自主權可以選擇墮胎等方式來決定是否生育。以上三種變革直接導致了第一次生育年齡的推遲以及OECD國家生育率的普遍降低[15]。從經濟成本收益的角度來看,工業革命以來,勞動力的需求大量增加,也相應增加了對童工的需求,兒童能夠為家庭帶來的收益足以抵消家庭的育兒成本,因此普通家庭會選擇生育更多的孩子。而隨著健康狀況的提升、教育水平的提高、物質期望的增長、社會流動機會的擴大以及女性參與正規勞動力市場的比例增加,一般模式的城市環境逐漸朝著少子化方向發展。此外,國家開始重視老年人的收入保障,加上強制性的兒童教育時間變長。對于父母來說,生育成本大幅上升,而子女對于父母年老時的保險作用卻可以被私人保險和養老金所替代。通過比較撫養孩子的生活成本、教育成本、保健費用以及女性因生育放棄工作的機會成本與孩子給家庭帶來的收益,可以發現對很多家庭來說少生的經濟收益更大[33]。受教育程度較高的女性通常無子化率更高或生育孩子個數更少,這也可以從機會成本的負面影響超過了育兒帶來的正面影響來進行解釋[34-35]。從微觀心理角度來看,幸福感也會決定著一個家庭的生育行為,有研究表明生育第一個孩子時會增加父母的幸福感,但隨后幾年會降到生育孩子以前水平,生育第二個和第三個孩子的幸福感十分有限或者不會增加幸福感,這從一定程度上解釋了低生育率的原因[36]。

其次來看第二次人口轉變背景下家庭行為與生活安排的變化及背后的作用機制。在歐美發達國家,同居逐漸從一種不正常的狀態轉變為一種可以接受的婚姻替代方式[37]。有學者認為性別角色、世俗化和經濟不確定性或可解釋未婚同居率、結婚率、結婚年齡、離婚率等指標的變化: 性別角色的弱化會減少婚姻,因為女性在教育路徑擴大和經濟地位提升后,離開婚姻的成本降低,加上經濟活動增加和參與家庭活動的時間變少,受到婚姻帶來的益處減少,因而,相較于過去婚姻的功能變弱;世俗化是指從傳統的宗教教義擺脫出來得到自主的態度,世俗化降低了婚姻的象征價值,使信教人員不會因為宗教信仰而產生結婚的動機;經濟不確定性降低了男性獲得婚姻的可能性,當男性經濟狀況不佳時由此產生的經濟壓力可能會使婚姻陷入困境,導致離婚率增加[38]。隨著同居、單親家庭、分居和同性關系等其他家庭形式的日益普遍,婚姻越來越成為一種選擇的生活安排,而不再是走向成年的必然過渡,這也被認為是個性化婚姻的持續轉變[39]。有學者指出,在美國,少數族裔和學歷水平低的女性還可能由于從小生活在單親家庭,或者見證了婚姻家庭的不幸,對婚姻的依賴性減弱,從而形成家庭由制度化走向伴侶關系的“去制度化”的現象[40-41]。也有學者認為,婚姻的高門檻是導致了未婚同居增加的主要原因。從伴侶走向婚姻,需要建立在一系列的物質基礎之上,包括:穩定的工作、持續的收入來源以及長期維持經濟水平穩定的能力。很多人無法邁入婚姻正是因為達不到這些要求[42-43]。相比較西方國家,長期的未婚同居在亞洲尤其是東亞仍然是處于社會邊緣地位,沒有得到社會的普遍認可,人們通常不會選擇終身不婚,而是延遲結婚的年齡[44-46]。大部分生育都是在婚姻家庭進行的,婚外生育仍然很少,這也是東亞國家的低生育率現象出現的重要原因[47]。在東亞,受教育程度高的女性通常比其他女性更晚結婚。學歷高的女性既兼具經濟獨立又更有可能認識并避免傳統的性別角色的負擔,包括作為妻子、母親和兒媳的責任,推遲結婚可以避免與性別不平等相關的社會風險[45-46] 。除了教育程度這一重要因素,經濟條件也是進入一段婚姻的必備條件。由中國的經驗表明,男性經濟條件對于結婚的正向影響隨時間逐漸變強而女性經濟條件的作用則隨時間由負變正[46]。

最后來看人口再生產模式的轉變給社會和經濟帶來的影響與啟示。人口是促進和制約社會發展的關鍵因素,人口轉變亦會直接或者間接影響社會和經濟的發展方向。第二次人口轉變過程中涉及諸多方面的經濟社會話題,比如人口年齡結構的改變,人口流動,家庭在教育、衛生和消費方面的投資擴大以及成人健康,人均資本和人力資本質量變化等[48]。從負面影響來看,首先,人口轉變直接導致了人口年齡結構的變化并引發社會上的廣泛擔憂。持續的低生育率狀況導致了人口老齡化,并通過養老金和健康保險制度對社會保障體系構成威脅 [49]。其次,人口轉變完成很可能意味著“人口紅利”的消失。人口轉變與撫養比(dependency ratio)密切相關,有學者根據撫養比變化將

人口變化劃分為三個階段:第一個階段,由于生育率增加導致幼兒撫養比上升從而使總的撫養比上升;第二個階段,生育率開始下降使得幼兒撫養比下降導致了總的撫養比下降;第三個階段,生育率進一步降低以及壽命的延長導致了老年撫養比上升,從而使總的撫養比上升[50]。第二個階段中的撫養比下降體現勞動人口占比增加,不僅為社會提供了充足的勞動力同時也促進了人均產出和消費的增加。許多亞洲國家以及非洲國家都在人口轉變的第二階段享受了“人口紅利”帶來的巨大經濟增長[51]。當進入第三階段以后,由勞動力數量引發的經濟繁榮將無法維持。然而,經驗表明生育率下降往往伴隨著年輕人口教育程度的普遍增加,人口轉變對經濟也會產生有利影響。有研究認為, 一個國家或者家庭通常會將固定比例的勞動收入用于人力資本投資,兒童獲得的投資會與其個數成反比,因而生育率的下降會增加人力資本的質量,提升兒童受教育的質量[52]。而教育的改善又會通過提高勞動生產力水平和更有效地利用新技術來推動經濟增長,故生育率下降后年齡結構變化的有益影響也被稱為“教育紅利”(Education Dividend)[53]。因此,“教育紅利”很可能會替代逐步消失的“人口紅利”,為經濟增長繼續提供動力。

(2)國際移民。

21世紀以來,隨著移民流動數量的增長以及新流動方式的出現,國際移民成為不同國家和地區社會轉型與經濟發展的重要因素,也是全球化在人口維度的重要體現。據國際移民組織(IOM)最新發布的2020年《世界移民報告》顯示,2019年全球約有2.72億國際移民人口,相當于全球人口的3.5%,相較于2000年1.74億國際移民人口,增長了約56.3%,高于全球人口的增長速度。從輸出地區來看,全球排名前5的移民輸出國分別為印度(1800萬)、墨西哥(1200萬)、中國(1100萬)、俄羅斯(1000萬)和敘利亞(800萬); 從移民接收地區來看,美國接收了近5100萬移民人口,占移民總數約19%,是世界最大的移民輸入國,其他主要移民接受國為德國、沙特阿拉伯,俄羅斯以及英國[54]。雖然從全球范圍來看,國際移民占全球人口的比例并不大,但國際移民為老齡化國家解決了勞動力短缺問題、為移民輸出國緩解了就業壓力和積累了資本、為移民家庭增加了收入和分散了家庭經濟風險,同時也引發了一系列民族多樣性問題和文化威脅問題,成為人口學界關注的焦點。2000—2018年國際移民領域的關鍵詞共現知識圖譜如圖3所示,高頻關鍵詞主要包括“國際移民”、“性別”、“同化”、“融合”、“收入”、“政策”、“匯款”、“難民”等。相關研究進展突出體現在勞工移民的原因、特點及其對發展中國家的影響,種族主義、文化威脅與移民治理趨勢,移民融合、同化和代際研究等方面。

勞工移民的原因、特點及其對發展中國家的影響。勞工移民是國際移民的重要組成部分,據國際勞工組織數據顯示,2017年移民勞工(migrant workers)人數為1.64 億人,約占當年全球移民人口的五分之三(59.2%)[55]。移民勞工數量的快速增長被認為是由于經濟、環境和社會三個因素共同推動的,具體為:輸出和接收地區之間的實際工資差距較大[56],移民輸出國經濟不確定性大、經濟安全感低[57],原居住地面臨干旱、洪水、颶風、海平面上升等自然災害造成的生計問題[58-60],移民(社會)網絡提供了必要的移民和就業相關的資源和信息等[61]。總體來看,國外的宏觀環境通過移民政策、勞動力需求和收入水平很大程度上決定了移民機會的范圍,這種機會結構影響到移民的規模、性質和最初的選擇,而國內的發展環境則決定了移民的愿望和能力[19]。現代勞工移民的主要發展特點可以歸結為兩大方面:一是臨時性,比如亞太地區國際移民的主要方式是低技能工人的臨時合同移民[62],而對工人技能要求較高的工業化國家則鼓勵技術性臨時移民[63];二是選擇性,當前移民政策更加關注對移民的選擇,重視技能、財富和其他階級標志,并以此作為區分是否為想要得到的勞工移民的標準[64]。二戰以后,許多剩余勞動力開始從發展中國家轉移到發達國家,緩解了發展中國家勞動力市場的就業壓力。勞工移民的基本動機之一是將一部分收入匯給原居住國,從而改善國內家庭的生活,促進后代的發展。有研究發現,移民匯款是向發展中國家轉移資源的一個日益重要的渠道,繼外國直接投資之后,成為發展中國家的第二大外部資金來源,并且相比較對宏觀經濟條件的反應較大的私人資本流動,匯款對人口變量的反應更大[65]。

種族主義、文化威脅與移民治理趨勢。在歐美發達國家,公眾似乎普遍反對移民,他們認為移民搶走本地工人的工作、爭奪政府資源和公共福利、破壞本國文化以及影響社會穩定[66-67]。然而,當劃分具體的種族群體時,人們對來自不同國家與不同種族移民的態度具有明顯的異質性,人們愿意接受文化背景相近的白人群體,主要排斥非白人群體和尋求庇護的難民。這一偏見可能源于種族中心主義者將世界劃分為內部群體和外部群體,重視一致性和同質性,認為不同種族的移民以及來自貧窮國家的移民對內部群體構成了威脅[68]。這種因為移民民族和文化特征而非經濟資源的競爭產生的威脅感也被定義為文化威脅或者象征威脅[69]。同時學者們也認為,媒體對移民和尋求庇護者的負面報道有助于造成公眾對移民產生負面態度和公眾的反移民情緒[70]。有研究以英國為例基于語料庫語言學方法發現媒體對移民的描述與公眾對移民的看法基本相符[71]。隨著移民流入數量不斷增加,移民的背景和類型變得多樣化,不僅導致了流入國的法律和種族多樣性備受爭議,同時移民問題越來越傾向于政治化,給政府施加了巨大的壓力[22]。比如自“9·11事件”以來,歐美各國政府為了安撫選民,采用高科技手段將移民治理變得越來越“數字化”和“安全化”,即移民政策趨勢越來越多地運用信息和通信技術,包括監視技術、生物測定、風險分析和反恐戰略,重塑邊界控制技術和加強邊界管理[72]。此外,移民執法也從邊境擴展到內地,以美國為例,自1995年以來移民拘留和驅逐數量增加了五倍,大量非正常移民被驅逐出境,移民執法越來越嚴格[73]。

移民融合、同化和代際研究。對于融合(integration), 赫克曼(Heckman)曾作出過清晰的定義,他認為融合是指移民學習新文化、擁有權利、獲得職位和地位、與當地社會成員建立個人關系以及對移民社會形成歸屬感和認同感的一種過程[74]。與融合的概念稍有區別,同化(assimilation)是指少數移民族裔放棄原有文化習俗,并盡可能地適應發達國家的主流文化[75]。融合相比較同化,存在不同族裔的社會和文化之間的互動過程,只是主流文化在其中擁有更大的權力和威望。不過越來越少的學者對這兩個詞進行嚴格區分,經常會在文章中將二者進行替換使用。同化是一個長期的過程,往往需要跨代才能完成,因此研究者不僅關注一代移民生活情況,還將分析重點轉向二代移民、三代移民的融入情況和社會流動狀態。比如,大多數美國二代移民被發現會在父母原居住國與自己成長的東道國進行文化的平衡選擇,不會完全放棄父母母國的文化[76]。但到了第三代或第三代以后,同化現象愈加明顯,比如這些移民的后代基本上會只說英語,語言被完全同化[77]。而且新的第三代人更有可能成長在父母受教育程度較高的家庭,生活的社會經濟條件相較于前兩代會更好,收入更高,更經常通婚,較少可能與大家庭成員一起生活,這些代際差異表明了一種線性同化模式[78]。此外,教育被發現是影響移民社會流動性非常關鍵的因素。以法國的二代移民為例,研究發現雖然社會歧視會阻礙二代移民的社會流動,但教育可以幫助其突破階層局限性,提升人力資本,獲得成功的社會流動[79]。

(3)低生育率與生育行為。

20世紀90年代歐洲出現了總和生育率(Total Fertility Rates, TFR)低于1.3的情況,科勒(Kohler)等人稱之為“最低生育率”,其反映了生完一胎之后再生育可能性的降低以及延遲生育的現象[18]。科勒等人認為由于人力資本回報的增加、年輕人面臨經濟不確定性、生育率測量偏差、社會互動和制度等因素導致了“最低生育率”現象的出現。進入2000年后,有更多的國家比如俄羅斯、日本、意大利和波蘭等國家的總和生育率降到1.3[80]。持續低于更替水平的生育率引發了人們對人口老齡化和撫養比飆升的廣泛擔憂。然而,到2008年,最低生育率國家的數量顯著減少,因此,有學者認為“最低生育率”可能已接近尾聲,并指出隨著經濟發展的刺激和政府政策的實行,許多國家的生育率會從低生育率狀態發生變化[23]。不過,雖然較多國家的生育率水平已經開始從最低點上升,但是目前生育狀況是不均衡的,一些國家遠未恢復到更替生育水平。而且從全球水平看,總和生育率從1990年的每名婦女平均生育3.2個孩子下降到2019年的2.5個孩子[81]。總體生育率的急劇下降預示著全球大部分地區人口轉變的結束,國際人口學學者研究目光也重點放在研究低生育率和與低生育率相關的生育行為上。2000—2018年低生育率與生育行為主題的關鍵詞共現知識圖譜如圖4所示,高頻關鍵詞包括“生育”、“育兒”、“孩子”、“家庭規模”、“男孩偏好”、“歐洲”、“最低生育率”等。下面將從生育意愿、理想的家庭規模和實際生育行為之間的差距,性別偏好與生育行為相互作用的關系及影響趨勢,家庭政策對生育的影響與作用機制進行展開分析。

生育意愿、理想的家庭規模和實際生育行為之間的差距。在低生育率環境下,人們有多少孩子很大程度上取決于他們想要多少孩子,因此生育意愿被認為是生育水平的重要預測因素[82-83]。然而,大量研究發現實際生育水平往往低于生育意愿,以及有很多因素導致最終行為和意愿不一致,包括: 繼續接受教育和育兒在時間上的沖突[84],工作與家庭生活的矛盾[85],年輕人缺少父母在情感和物質上的支持[86],經濟的不安全性以及就業的不穩定性[87-89],經濟適用房的缺乏[21],等等。此外,生育狀況(是否有孩子)、年齡、伴侶關系、生育意愿的強度、生育計劃的時間安排等特征也導致了女性生育意愿和實際生育結果之間存在差異[90]。同時,也有學者將生育意愿和生育行為之間的差距視為子女需求未得到滿足的證據[91]。這種現象主要是由于生育年齡持續上升產生的結果。2016年,低生育率國家的女性初次生育的平均年齡通常達到28—30歲,而在20世紀70年代初,在所有歐洲國家和美國,首次生育平均年齡都在25歲之前[92]。生育年齡的推遲導致了生理年齡無法滿足生育意愿需求的問題以及晚生和晚育之間的不匹配問題[93],因此最新研究認為最終無子女人數的增加和家庭規模的減少并不一定反映了接近生殖功能結束時女性的生育愿望[94]。既然晚生會存在生理上以及生育意愿無法得到滿足等諸多缺陷,那為什么越來越多的人選擇推遲初次生育呢?除了上述分析的理由之外,還有比較重要的兩點:一是結婚年齡延遲,尤其在單身水平較高的亞太地區[95];二是生育成本過高,包括育兒成本費用高、由高教育投資帶來的就業機會成本高、社會不鼓勵年輕母親導致的“文化”成本高[96]。

性別偏好與生育行為相互作用的關系及影響趨勢。家庭的重男輕女行為一般有三種表現形式: 在女兒身上投入更少的時間和資源,導致了營養、醫療、幼兒死亡率、教育等方面的性別差異[97];通過流產等方式避免生女孩,性別選擇性墮胎導致了扭曲的性別比例,形成了婚姻市場上男性過剩的現象[98];繼續生育,直到擁有理想的男孩數量,也被稱為“男孩偏好下的生育停止法則(sonpreferring fertilitystopping rule)”,因此一胎為女孩時往往會生第二個孩子,導致家庭規模被擴大[99]。以上這些現象曾被學者證實存在于美國、越南、土耳其以及東南亞國家和地區[100-104]。其中東南亞男孩生育偏好最為嚴重,一胎生女孩與繼續生育有明顯的正向關系,社會男女性別結構過高,即便移民到其他國家,這種偏好男孩的價值觀也一直持續著[105-106]。比如,最近研究發現,在加拿大的南亞移民,生第一個女孩后,生二胎的可能性變大,而且第二胎男孩性別比高,兩胎之間生育間隔較短,體現著較為強烈的想要男孩的愿望[106]。當代低生育率背景下的重男輕女觀念和現代醫療技術相結合,例如運用超聲篩查和人工流產技術使產前性別選擇成為可能,導致了出生性別比上升的結果[107]。在高生育率情形下,父母不需要為了確保兒子的出生提前進行性別選擇,但是隨著育兒成本壓力的增大,平均子女數量變少,尋求兒子就會形成“生育擠壓(fertility squeeze)” [107]。不過有學者認為低生育率的趨勢可能會改變傳統父權制的家庭制度,在過去的家庭兒子承擔著女兒不承擔的基本責任和角色,如延續家庭關系、繼承家庭財富和養老[108],隨著無兒子家庭比例的增加,父權制將無法繼續維持,兒子和女兒的角色和責任變得更加相似[109-110]。此外,由于年輕女性變得稀缺,女性的議價能力增強,有助于更平等的性別規范[111]。

家庭政策對生育的影響與作用機制。公共政策對家庭有著重要的影響,它規定了就業條件、享受福利的資格、父母的權利和責任,以及政府提供教育和保健服務等,因此,決定了家庭生活的權利、責任、機會和限制。其中關于孩子的家庭政策,包括對有子女家庭的直接和間接現金轉移、兒童福利、產假和育兒假福利、托兒設施以及相關補貼項目,更是直接影響了育兒的成本和收入進而影響家庭生育決策[112-114]。新家庭經濟學理論認為生育孩子是經濟合理(效用最大化)的決定,是由育兒經濟成本和收益組成的函數的最優解,并且效用函數同時受到收入和個人偏好的限制[115]。因此,育兒預期成本的減少或預期收入的增加將會增加對子女的需求。20世紀80年代,許多西方國家的生育率下降到前所未有的水平,但是北歐國家的生育率卻有所上漲并在90年代初期達到了生育更替水平,北歐國家的福利政策也因此開始引起了眾多學者的關注。比如,1981年,芬蘭母親的育兒假延長到43周,育兒期間享有收入補貼(最高時為正常收入的80%);父親從1978年也開始享有育兒假的權利。有收入福利的育兒假的延長降低了因生育放棄有償工作的成本,被發現對于芬蘭生育率的提高有積極影響[116-117]。地方政府資助的托兒中心一直是瑞典家庭政策的一個重要特征,除了照顧學齡前兒童外,地方政府還為10歲以下的兒童提供學前和課后的照顧補助,雙職工父母可享有額外的育兒補貼。有研究證明公共育兒服務以及為有子女的家庭提供經濟支持有助于提高瑞典的生育水平[118-119]。文獻中支持政策對生育的積極影響的另一個證據來自于歐洲女性勞動力就業和生育之間的正向關系,這種相關性在70年代是負,但到了90年代變成了正,表明女性勞動力參與率高的國家,其生育率也較高[120-121]。這說明當女性由于生育導致的就業機會成本被特定的政策降低時,家庭責任和工作之間的不協調關系就會被緩解,并間接影響生育率[122]。

2. 國際人口學領域研究主題與熱點分布

下文運用CiteSpace軟件對樣本文獻進行主題詞 主題詞(Term)表示文章的標引詞,來源于文章的標題(Title)、關鍵詞(Keyword)和摘要(Abstract)字段的詞,相較于關鍵詞更深入文本的內容,反映的文獻信息更具代表性。共詞分析,將節點類型設為主題詞,閾值設為Top50,時間分割為1年,用pathfinder修剪全局網絡得出每年高頻主題詞。這些主題詞很大程度上代表文章的研究方向[123],如果這個主題詞與其他主題詞在若干篇文獻中出現的頻率較大,說明這個主題詞是相似文獻研究熱點問題。因此可以通過建立主題詞的共現矩陣,來了解國際人口學領域內的研究熱點(見圖5)。

結合主題詞之間的語義關系和語義類型劃分規則,首先將重要主題詞歸納為研究熱點、研究區域和研究方法三大類。從圖5可以看出,研究熱點主題主要集中在受教育程度(education attainment)、已婚女性(married women)、人口特征(demographic characteristic)、年輕女性(young women)、年輕人(young adults)、生殖健康(reproductive health)、國際遷移(internatinal migration)、家庭規模(family size)、第一次生育(first birth)和勞動力市場(labor markets)等中心度較高的主題詞上。在研究區域方面,重點對拉丁美洲(Latin America)、撒哈拉沙漠以南非洲(Subsaharan Africa)、歐盟國家(Europen countries)進行研究,并且對農村地區和發展中國家人口的探究要比對城市地區和發達國家更為集中。在研究方面,大多數文獻主要采用比值分析(odds ratio)、多變量分析(multivariate analysis)、邏輯回歸分析(Logistic regression)、深度訪談法(indepth method)和生命歷程分析(life course)等研究方法,利用全國性調查的數據(national survey)和健康調查數據(health survey)進行分析。

3. 國際人口學領域研究主題方向拓展分析

由于單個的主題詞無法識別具體的研究主題和研究內容,因此本文進一步利用文獻共被引矩陣進行聚類分析。聚類分析是依據文獻與文獻之間的共被引強度,把一些共被引強度較大的文獻聚集在一起形成一個個聚類。本文借鑒卡龍(Callon)構建技術子簇的方法[124],即在構建的一個子簇中最多只有10 篇文獻,將共被引矩陣中余弦指數最高的一對文獻的研究方向作為該聚類的研究主題,來反映該聚類的核心內容。聚類生成之后,使用勞(Law)等人1988年提出的戰略坐標(Strategic Diagram)對各聚類進行分類[125],以便進行人口學學科研究主題的動態分析。戰略坐標以人口學研究主題的內聯度指標為橫軸,人口學研究主題的外聯度指標為縱軸,建立人口學主題的戰略坐標,展示整個研究領域的各方向主題的位置。其中內聯度指標表示給定的聚類內部知識單元的緊密程度,外聯度指標表示給定的知識群與其他知識群的關聯關系。根據四個象限中各研究方向主題的分布情況,可以描述出人口學學科領域的研究現狀,以及未來的發展趨勢和變化,如圖6所示。

位于第一象限的人口學領域研究主題的內聯度和外聯度均大于0,表明這些研究方向的主題的內部連接和外部連接程度都較高,有較強的穩定性和向外擴散能力,是相對成熟的研究方向,也是整個人口學領域在2000—2018年的核心研究方向。圖6中第一象限共有17個研究主題聚類,包括5(代際研究)、16(女性雇傭和生育)、13(人口轉變)、29(非洲艾滋病人口研究)、7(結婚與同居)、8(生育意圖和生育行為)、15(移民健康)、17(跨國主義)、19(移民與宗教)、28(緩慢衰老)、34(移民融合)等。第一象限的各個研究主題既是過去二十年“核心人口學研究的方向”,也是未來人口學研究的重要方向。第二象限聚類外聯度較高但是內聯度較低,表明這類聚類內部連接比較松散,但是與其他研究方向的關聯較為緊密。此象限的聚類容易游離、轉變成其他相關方向的聚類。位于第二象限的聚類有27個,分別為4(性行為教育)、9(文化、家庭經驗與生育率)、12(遷移、性別平等與生育)、22(跨國社會參與)、23(家庭規模)、30(家庭形成)、32(家庭政策)、35(教育、職業和婚姻的選擇)、42(移民社會流動性)、64(跨國學生流動)等。第二象限聚類中的主題元素容易被游離到與其連接緊密的主題元素所在人口學研究主題中,將其稱為“次級人口學研究主題方向”。位于第三象限的人口學領域研究主題的內聯度和外聯度均低于0,該象限聚類的內部連接和外部連接程度都比較弱,該領域可能曾經是重要的研究主題,隨著時間的推移,該領域主題已經不再是研究的重點方向,因此也被稱為“邊緣人口學研究主題方向”。有10個聚類位于第三象限,包括 37(人口死亡率)、47(移民中介)、51(計劃生育)、53(東南亞生育性別偏好)、55(性行為與疾病傳染)、65(移民產業)等。位于第四象限的人口學領域研究主題的內聯度較高,外聯度較低,表明這些話題獨立性較強,但外部連接相對較弱,被稱為“獨立人口學研究主題方向”。第四象限共有11個聚類,包括1(家庭遷移)、3(養育孩子與幸福感)、4(人口再城市化)、10(人才跨國活動)、24(艾滋病預防)、25(獨居與社會歸屬)和56(福利改革與結婚率)。雖然第四象限的聚類與其他主題聯系較少,但是內部穩定性非常強,其戰略地位也十分重要,很可能在未來演變成人口學新的核心研究主題。

四、人口學領域研究力量分析

1.國家與地區分布

一個學科的發展往往具有一定的地域性,同一個國家或地區的學者交流頻繁,信息流動大可以進一步帶動這個國家或地區某個學科的發展。某個國家或地區某個領域的作者多、發文量大,則該國家或者地區在該領域研究實力強[126]。因此,可以統計每個國家的總發文量來了解該國家在該領域的科研實力,排名前20的結果統計如表3所示。

從數據統計結果來看,在發文量統計所涉及的129個國家中,發文量最多的國家是美國,發文數量為5785篇,占文章總數量的40%,說明美國在人口學學科研究方面居于世界核心地位。英國是發文量超過1000篇的第二個國家,體現了英國學者對于人口學的研究也處于世界前列地位。德國、加拿大、荷蘭、澳大利亞、意大利等國家的研究也較為活躍,發文總量均大于500篇。中國的發文量為341篇,排在第11位,說明中國的人口學學科已經開始向國際邁進,但是發展有待進一步提升,需要加強與國際的交流和合作,并注重在國際期刊的發文量。從國家研究力量分布來看,目前人口學的主要力量都集中在發達國家,發展中國家研究相對匱乏。發達國家雄厚的人文社科知識底蘊、充足的科研經費以及語言種類(英語)為展開人口學的研究提供了很大的便利,在這種情況下,產出的科研成果就易于超出發展中國家。

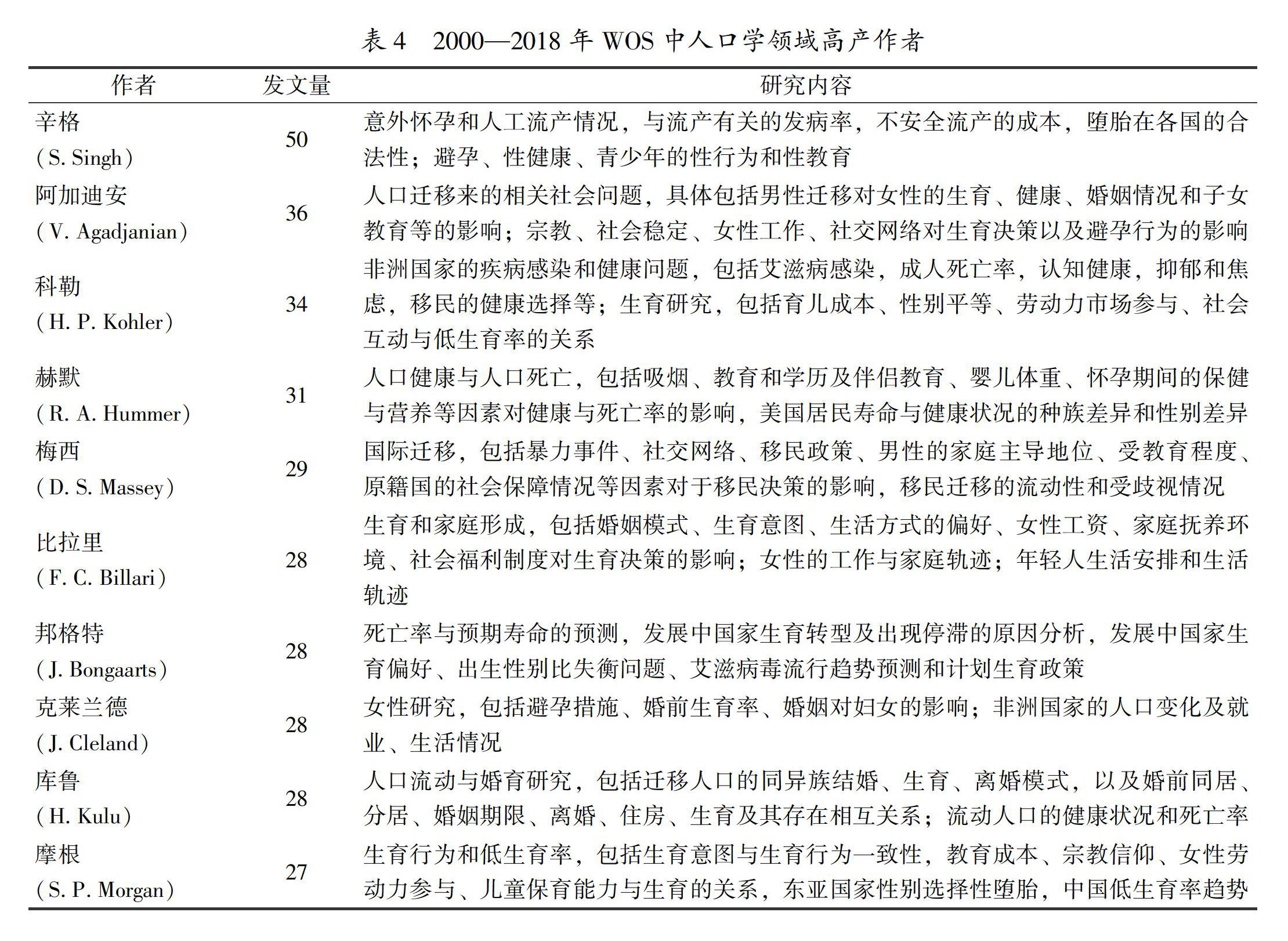

2.高產作者分布

WOS收錄了2000年以來人口學領域發文量居前的作者,統計數據顯示發文量達15篇的作者高達81人。高產作者信息顯示了該群體對人口學領域進行過深入探索,在該領域已經取得豐富的成果,能對人口學領域問題有深入的研究和較全面的把握[127]。為了更好地理解高產作者對于人口學領域關注和研究的重點方向,本文對高產作者已發表文章的研究內容進行了總結,具體結果見表4。

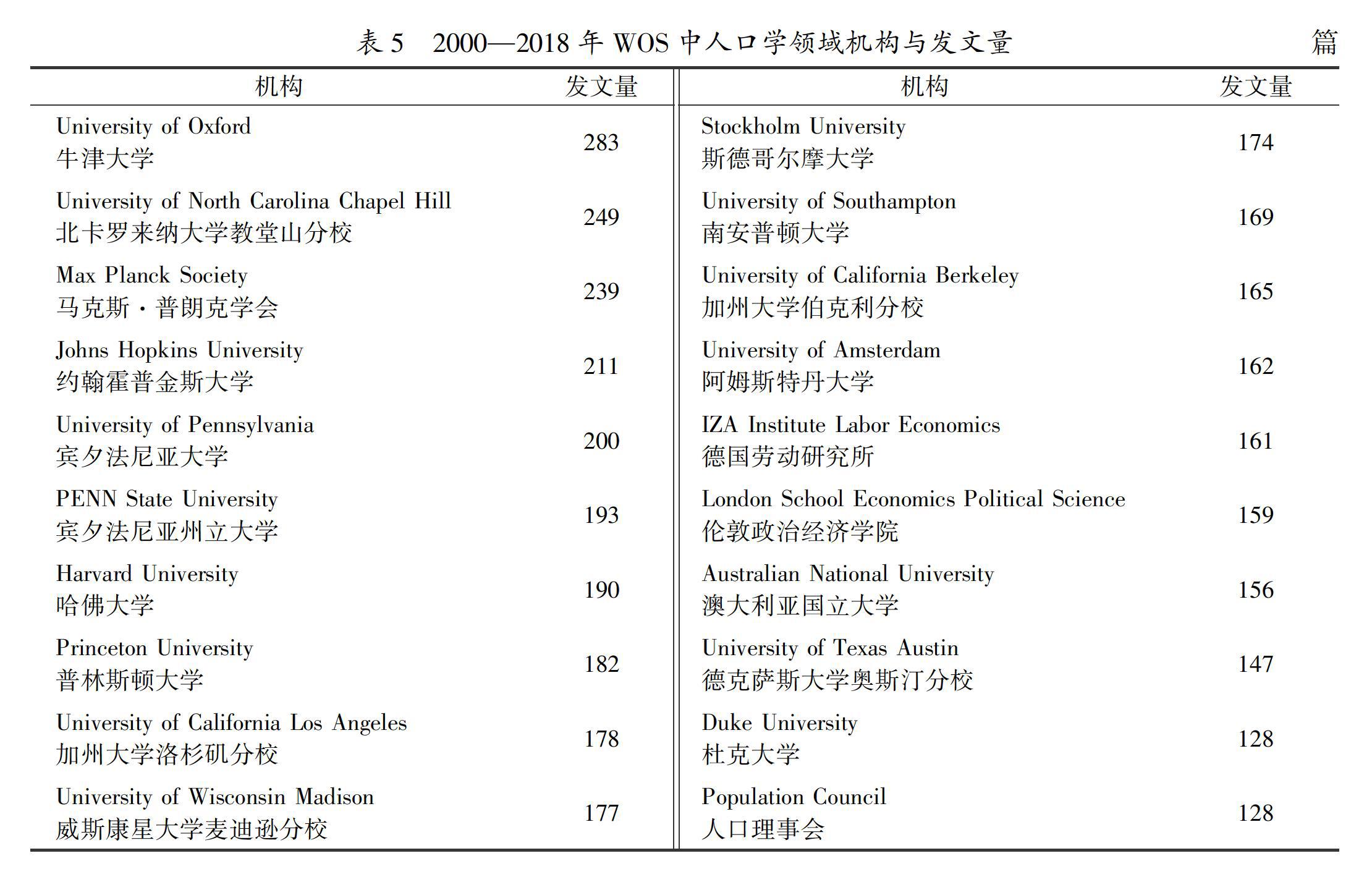

3.研究機構分布

科研機構或者高等院校在人口學領域的發文量能夠體現其在這一領域科研能力的強弱,根據文獻計量的結果,2000—2018年人口學領域發文量超過100篇的科研機構有32個,排名前20的科研機構及其發文量如表5所示。

其中發文量在200篇及以上的機構有5所,牛津大學以283篇的發文量居于第一位,其次是北卡羅來納大學教堂山分校(249篇)、馬克斯·普朗克學會(239篇)、約翰霍普金斯大學(211篇)和賓夕法尼亞大學(200篇)。在前20名排名中,美國占據11所(含10所高校和1個國際非政府組織),英國占據4所,德國占據2所,瑞典、荷蘭、澳大利亞各占1所。可見, 在國際上人口學的研究機構主要集中在美國。從機構類型來看,對人口學的研究除了高校和研究所以外,還有非政府組織的參與;從科研單位隸屬來看,大部分集聚于世界著名高校;從機構所屬國國家來看,以上20所機構均來自發達國家,與前面研究力量國家分布相一致。

五、結論與政策建議

本文通過對2000年以來英文國際期刊關于人口學研究的文獻特征與趨勢的分析,可以發現人口科學研究呈現出上升的趨勢,其中《種族與移民研究雜志》、《人口學》和《人口統計學研究》為載文量最多的3個期刊,載文均超過1000篇。基于文獻共被引分析,對被引頻次排名前10的文獻做重點分析,總結出2000年以來國際人口學三個核心的研究方向為人口轉變、國際移民、低生育率和生育行為。通過對樣本文獻進行主題詞共現分析,我們進一步聚焦提煉出國際人口學領域內的研究熱點,發現受教育程度、已婚女性、人口特征、年輕女性、年輕人、生殖健康、國際遷移、家庭規模、第一次生育和勞動力市場是近20年來該領域的研究熱點。在文獻共被引分析的基礎上,運用戰略坐標法,對人口學研究前沿動態進行分析,概括出了四種類型的研究主題,分別是穩定核心的研究主題、容易與其他方向或者學科交叉的研究主題、被邊緣化的研究主題以及獨立性較強的研究主題。

作為人口最多的國家,我國在人口學國際英文期刊的發文量和被引用量卻相對較少,究其背后的原因或與人文社科類學科的國際化有關,即大多數國內學者主要以我國人口問題為研究對象,對其他國家人口問題研究與關注相對較少,研究成果更偏向于發表在國內的期刊。另外,對比中國人口學研究,國際人口學的研究方向由于受到人口發展階段以及全球人口問題多樣性影響,其在研究選擇上表現出主題范圍更加寬廣等特征。毫無疑問,國際人口學文獻的最新進展能夠為當前中國人口學(包括人口經濟學)研究提供有益參考。不過,由于人口轉型的發展階段性和國別差異,中國人口變化又有其特殊性。我們結合前面所概述的新世紀以來國際人口學研究熱點,來闡述當今中國人口學研究的關注點和未來研究方向。

首先是關于生育政策調整及其經濟社會影響。過去40年,中國經歷了三次具有標志性的生育政策調整。生育政策調整直接影響眾多育齡人群的生育選擇行為,從而對未來中國人口規模和結構變化產生深遠影響。當這種人口變化的效應逐漸彰顯,最終將進一步影響到宏觀的經濟社會層面。因此,生育政策調整的經濟社會影響是近年來中國人口經濟學家關注的焦點議題之一。生育率持續下降是目前眾多發達國家人口轉變的重要動因,也是影響經濟發展的一個重要變量[128]。在國內,研究生育率調整如何影響經濟增長和收入分配應是未來一個重要研究方向。

其次是中國人口轉變及其經濟社會影響。中國人口問題突出表現在人口結構上(年齡結構和性別結構),前者體現在年齡結構的快速老化上,后者體現在性別結構的嚴重失衡上。其中,人口老齡化的經濟社會后果已被大量研究者所關注,他們集中于從經濟增長、消費、投資、創新、人力資本積累等諸多方面展開論述,形成大量研究文獻。相對而言,關于性別失衡的經濟社會影響,目前國內系統性評估和研究的文獻較少。事實上,在一個社會中,隨著“女性赤字”不斷累積,其對經濟社會的破壞性影響也可能加劇。首先是造成婚姻市場激烈的覓偶競爭和擠壓現象,這種負面效應會逐漸傳遞到眾多家庭,從而在很大程度改變家庭和企業經濟行為,并進一步影響經濟增長[129-130]。此外,性別嚴重失衡會導致暴力犯罪上升,成為威脅社會安全穩定的隱患[131]。尋求人口安全的治理之策已刻不容緩。為此黨的十九大報告中明確強調:“促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接,加強人口發展戰略研究。”這一要求對適應我國人口與經濟社會發展新形勢,推動我國人口長期均衡發展,具有十分長遠的戰略指導意義。

最后是關于移民經濟社會影響的研究。中國擁有世界上最龐大的城市移民群體,大規模勞動力流動會對城市勞動力市場和經濟發展產生怎樣影響?這不僅是人口經濟學界關注的問題,也是政策制定者關心的問題。大規模移民進入遷入地,不可避免地會對當地勞動力市場產生沖擊,不過,移民可能也會帶來刺激資本擴張的積極信號,通過技能互補性促進本地企業投資[132-133]。因此,移民數量擴張對地區經濟發展具有兩面性。此外,城市移民多樣性的經濟社會影響也是一個新興的研究領域,值得關注。正是由于移民問題的重要性,近年來,國家陸續出臺鼓勵勞動力流動政策。譬如,2020年4月9日,中共中央、國務院發布了《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》,其中特別強調“要引導勞動力要素合理暢通有序流動”,

這包括“深化戶籍制度改革,放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制,試行以經常居住地登記戶口制度。暢通勞動力和人才社會性流動渠道,健全統一規范的人力資源市場體系,加快建立協調銜接的勞動力、人才流動政策體系和交流合作機制。營造公平就業環境,依法糾正身份、性別等就業歧視現象,保障城鄉勞動者享有平等就業權利……”。這對于促進勞動力流動具有十分重要的政策指導意義。

參考文獻:

[1]HAUSER P M, DUNCAN O D. The study of population: an inventory and appraisal[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1959: 2.

[2]宋健.30年來中國人口學方法的發展特點[J].中國人口科學,2008(6):76-84.

[3]宋健.近10年來中國人口學方法發展回顧[J].中國人口科學,2018(6):115-123.

[4]陸杰華,肖周燕.改革開放以來的中國人口學發展——回顧、評述與展望[J].人口學刊,2010(1):10-17.

[5]陸杰華,朱薈.2010:中國人口學研究的回顧與評述[J].人口與經濟,2012(1):8-15.

[6]王廣州.大數據時代中國人口科學研究與創新[J].人口研究,2015(5):15-26.

[7]朱云霞,魏建香.基于文獻計量和內容挖掘的國內人口學研究分析[J].南京人口管理干部學院學報,2011(3):37-41.

[8]趙俊芳,王媞.近年來我國人口學的研究熱點與作者分布——基于1857篇CSSCI論文的計量分析[J].人口研究,2014(3):104-112.

[9]葉文振,李靜雅.中國人口學科國際化水平及其影響因素[J].人口研究,2012(2):19-30.

[10]王廣州.中國人口科學的定位與發展問題再認識[J].中國人口科學,2017(3):2-16.

[11]喬曉春.人口學的學科性質和在中國的發展[J].人口與社會,2019(2):3-14.

[12]曾毅.人口學的過去、現在與未來[J].人口研究,2009(5):8-22.

[13]祝清松,冷伏海.基于引文內容分析的高被引論文主題識別研究[J].中國圖書館學報,2014(1):39-49.

[14]CHEN C. CiteSpace II: detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57(3): 359-377.

[15]LESTHAEGHE R. The unfolding story of the second demographic transition[J]. Population and Development Review, 2010, 36(2): 211-251.

[16]GOLDSCHEIDER F, BERNHARDT E, LAPPEGRD T. The gender revolution: a framework for understanding changing family and demographic behavior[J]. Population and Development Review, 2015, 41(2): 207-239.

[17]ALBA R, NEE V. Remaking the American mainstream: assimilation and contemporary immigration[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2003:167-214.

[18]KOHLER H P,? BILLARI F C ORTEGA J A. The emergence of lowestlow fertility in Europe during the 1990s[J]. Population and Development Review, 2002, 28(4): 641-680.

[19]DE HAAS H. Migration and development: a theoretical perspective[J]. International Migration Review, 2010, 44(1): 227-264.

[20]PORTES A, RUMBAUT R G. Immigrant America: a portrait[M]. Berkeley, CA: University of California Press, 2006:19-34.

[21]SOBOTKA T, SKIRBEKK V, PHILIPOV D. Economic recession and fertility in the developed world[J]. Population and Development Review, 2011, 37(2): 267-306.

[22]CASTLES S, MILLER M J. The age of migration: international population movements in the modern world. 4th ed[M]. New York: Guilford Press, 2009:16-48.

[23]MYRSKYL M, KOHLER H P, BILLARI F C. Advances in development reverse fertility declines[J]. Nature, 2009, 460(7256): 741-743.

[24]GOLDSCHEIDER F, BERNHARDT E, Lappegrd T. The gender revolution: a framework for understanding changing family and demographic behavior[J]. Population and Development Review, 2015, 41(2): 207-239.

[25]劉爽,衛銀霞,任慧.從一次人口轉變到二次人口轉變——現代人口轉變及其啟示[J].人口研究,2012(1):15-24.

[26]蔣耒文.“歐洲第二次人口轉變”理論及其思考[J].人口研究,2002(3):45-49.

[27]LESTHAEGHE R, VAN DE KAA D J. Twee demografische transities? [M]//LESTHAEGHE R, VAN DE KAA D J. Mens en Maatschappij Book Bevolking: Groei en Krimp, 1986:9-24.

[28]VAN DE KAA D J. Europes second demographic transition[J]. Population Bulletin, 1987, 42(1):1-59.

[29]LESTHAEGHE R, NEELS K. From the first to the second demographic transition: an interpretation of the spatial continuity of demographic innovation in France, Belgium and Switzerland [J]. European Journal of Population, 2002, 18(4): 325-360.

[30]MORGAN S P. Is low fertility a twentyfirstcentury demographic crisis?[J]. Demography, 2003, 40(4): 589-603.

[31]CALDWELL J C. The globalization of fertility behavior[J]. Population and Development Review, 2001, 27(1): 93-115.

[32]WILSON C. Understanding global demographic convergence since 1950[J]. Population and Development Review, 2011, 37(2): 375-388.

[33]DEMENY P. Population policy and the demographic transition: performance, prospects, and options[J]. Population and Development Review,2011, 37(2): 249-274.

[34]WOOD J, NEELS K, KIL T. The educational gradient of childlessness and cohort parity progression in 14 low fertility countries[J]. Demographic Research, 2014, 31: 1365-1416.

[35]VAN BAVEL J. Subreplacement fertility in the west before the baby boom: past and current perspectives[J]. Population Studies, 2010, 64(1): 1-18.

[36]MYRSKYL M, MARGOLIS R. Happiness: before and after the kids[J]. Demography, 2014,51(5): 1843-1866.

[37]RALEY R K. Increasing fertility in cohabiting unions: evidence for the second demographic transition in the United States? [J]. Demography, 2001, 38(1): 59-66.

[38]KALMIJN M. Explaining crossnational differences in marriage, cohabitation, and divorce in Europe, 1990-2000[J]. Population Studies, 2007, 61(3): 243-263.

[39]CHERLIN A J. The deinstitutionalization of American marriage[J]. Journal of Marriage and Family, 2004, 66(4): 848-861.

[40]VESPA J. Historical trends in the marital intentions of onetime and serial cohabitors[J]. Journal of Marriage and Family, 2014, 76(1): 207-217.

[41]MCLANAHAN S, PERCHESKI C. Family structure and the reproduction of inequalities[J]. Annual Review of Sociology, 2008, 34: 257-276.

[42]GIBSONDAVIS C M, EDIN K, MCLANAHAN S. High hopes but even higher expectations: the retreat from marriage among lowincome couples[J]. Journal of Marriage and Family, 2005, 67(5): 1301-1312.

[43]SMOCK P J, MANNING W D, PORTER M. “Everythings there except money”: how money shapes decisions to marry among cohabitors[J]. Journal of Marriage and Family, 2005, 67(3): 680-696.

[44]TAI-HWAN K. Trends and implications of delayed and nonmarriage in Korea[J]. Asian Population Studies, 2007, 3(3): 223-241.

[45]RAYMO J M. Educational attainment and the transition to first marriage among Japanese women[J]. Demography, 2003, 40(1): 83-103.

[46]YU J, XIE Y. Changes in the determinants of marriage entry in postreform urban China[J]. Demography, 2015, 52(6): 1869-1892.

[47]YOO S H. Educational differentials in cohort fertility during the fertility transition in South Korea[J]. Demography Research, 2014, 30: 1463-1494.

[48]REHER D S. Economic and social implications of the demographic transition[J]. Population and Development Review, 2011, 37(1):11-33.

[49]DORBRITZ? J. Germany: family diversity with low actual and desired fertility[J]. Demographic Research, 2008, 19: 557-597.

[50]LEE R. The demographic transition: three centuries of fundamental change[J]. Journal of Economic Perspectives, 2003,17(4): 167-190.

[51]EASTWOOD R, LIPTON M. Demographic transition in SubSaharan Africa: how big will the economic dividend be? [J]. Population Studies, 2011, 65(1): 9-35.

[52]LEE R, MASON A. Fertility, human capital, and economic growth over the demographic transition[J]. European Journal of Population, 2009, 26(2): 159-182.

[53]CUARESMA J C, LUTZ W, SANDERSON W. Is the demographic dividend an education dividend? [J]. Demography, 2013, 51(1): 299-315.

[54]INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM). World migrationi report 2020[R], 2019.

[55]INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). ILO global estimates on? international migrant workers: results and methodology[R], 2018.

[56]HATTON T J, WILLIAMSON J G. Demographic and economic pressure on emigration out of Africa[J]. Scandinavian Journal of Economics, 2003, 105(3): 465-486.

[57]BAIZN P, GONZLEZ A F. What drives Senegalese migration to Europe? the role of economic restructuring, labor demand, and the multiplier effect of networks[J]. Demographic Research, 2016, 35: 339-380.

[58]NAWROTZKI R J, RIOSMENA F, HUNTER L M. Do rainfall deficits predict U.S.-bound migration from rural Mexico? evidence from the Mexican census[J]. Population Research and Policy Review, 2012, 32(1): 129-158.

[59]SMITH S K, MCCARTY C. Fleeing the storm(s): an examination of evacuation behavior during Floridas 2004 hurricane season[J]. Demography, 2009, 46(1): 127-145.

[60]MCLEMAN R A, HUNTER L M. Migration in the context of vulnerability and adaptation to climate change: insights from Analogues[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2020, 1(3): 450-461.

[61]MUNSHI K. Networks in the modern economy: Mexican migrants in the U.S. labor market[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(2): 549-599.

[62]HUGO G. Best practice in temporary labour migration for development: a perspective from Asia and the Pacific[J]. International Migration, 2009, 47(5): 23-74.

[63]KHOO S E, MCDONALD P, VOIGTGRAF C, et al. A global labor market: factors motivating the sponsorship and temporary migration of skilled workers to Australia[J]. International Migration Review, 2007, 41(2): 480-510.

[64]DE HAAS H, NATTER, K, VEZZOLI S. Growing restrictiveness or changing selection? the nature and evolution of migration policies[J]. International Migration Review, 2018, 52(2): 324-367.

[65]BUCH C M, KUCKULENZ A. Worker remittances and capital flows to developing countries[J]. International Migration, 2010, 48(5): 89-117.

[66]MCLAREN L, JOHNSON M. Resources, group conflict and symbols: explaining antiimmigration hostility in Britain[J]. Political Studies, 2007, 55(4): 709-732.

[67]SCHEVE K, SLAUGHTER M. Labour market competition and individual preferences over immigration policy[J]. Review of Economics and Statistics, 2001, 83(1): 133-145.

[68]KAM C, KINDER D. Terror and ethnocentrism: foundations of American support for the war on terrorism[J]. Journal of Politics, 2007, 69(2): 320-338.

[69]SCHNEIDER S L. Antiimmigrant attitudes in Europe: outgroup size and perceived ethnic threat[J]. European Sociological Review, 2008, 24(1): 53-67.

[70]INNES A. When the threatened become the threat: the construction of asylum seekers in British media narratives[J]. International Relations, 2010, 24(4): 456-477.

[71]BLINDER S, ALLEN W L. Constructing immigrants: portrayals of migrant groups in British national newspapers, 2010-2012[J]. International Migration Review, 2016, 50(1): 3-40.

[72]BROEDERS D,? HAMPSHIRE J.? Dreaming of seamless borders: ICTs and the preemptive governance of mobility in Europe[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2013, 39(8): 1201-1218.

[73]MOINESTER, M. Beyond the border and into the heartland: spatial patterning of U.S. immigration detention[J]. Demography, 2018, 55(3): 1147-1193.

[74]HECKMAN F. National modes of immigrant integration[M]//

BOSSWICK W,? HUSBANDED C. Comparative European Research in Migration, Diversity and Identities. Bilbao: University of Duesto, 2005: 99-111.

[75]PARK R E, BURGESS E W. Introduction to the science of society[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1921: 734-740.

[76]LEVITT P. Roots and routes: understanding the lives of the second generation transnationally[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2009, 35(7): 1225-1242.

[77]ALBA R, LOGAN J, LUTZ A, et al. Only English by the third generation? loss and preservation of the mother tongue among the grandchildren of contemporary immigrants [J]. Demography, 2002, 39(3): 467-484.

[78]JIMNEZ T R, PARK J, PEDROZA J. The new third generation: post-1965 immigration and the next chapter in the long story of assimilation[J]. International Migration Review, 2018, 52(4): 1040-1079.

[79]SIMON P. France and the unknown second generation: preliminary results on social mobility[J]. International Migration Review,2006, 37(4): 1091-1119.

[80]KOHLER H P, BILLARI F C, ORTEGA J A. Low fertility in Europe: causes, implications and policy options[M]//HARRIS F R. The Baby Bust: Who Will Do the Work. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 2006: 48-109.

[81]UNITED NATIONS. World population prospects 2019: highlights[R], 2019.

[82]ISLAM M, BAIRAGI R. Fertility intentions and subsequent fertility behaviour in Matlab: do fertility intentions matter?[J]. Journal of Biosocial Science, 2003, 35(4): 615-619.

[83]MORGAN S P, RACKIN H. The correspondence between fertility intentions and behavior in the United States[J]. Population and Development Review, 2010, 36(1): 91-118.

[84]PHILIPOV D. The Effect of competing intentions and behaviour on shortterm childbearing intentions and subsequent childbearing[J]. European Journal of Population, 2009, 25(4): 525-548.

[85]BEGALL K, MILLS M. The impact of subjective work control, job strain and work-family conflict on fertility intentions: a European comparison[J]. European Journal of Population, 2011, 27(4): 433-456.

[86]TANSKANEN A O, ROTKIRCH A. The impact of grandparental investment on mothers fertility intentions in four European countries[J]. Demographic Research,2014, 31: 1-26.

[87]FIORI F, RINESI F, PINNELLI A, PRATI S. Economic insecurity and the fertility intentions of Italian women with one child[J]. Population Research and Policy Review, 2013, 32(3): 373-413.

[88]ALICIA A. The interplay of employment uncertainty and education in explaining second births in Europe[J]. Demographic Research, 2011, 25: 513-544.

[89]HANAPPI D, RYSER V A, BERNARDI L, et al. Changes in employment uncertainty and the fertility intention realization link: an analysis based on the Swiss household panel[J]. European Journal of Population, 2017, 33(3): 381-407.

[90]HARKNETT K, HARTNETT C S. The gap between births intended and births achieved in 22 European countries, 2004-07[J]. Population Studies, 2014, 68(3): 265-282.

[91]CHESNAIS J C. Determinants of below replacement fertility[R],2000.

[92]NEELS K, MURPHY M, N BHROLCHIN, et al. Rising educational participation and the trend to later childbearing[J]. Population and Development Review, 2017, 43(4): 667-693.

[93]BEAUJOUAN E. Late fertility intentions and fertility in Austria[R].VID Working papers,No.06/2018,2018.

[94]BEAUJOUAN E. Latestlate fertility? decline and resurgence of late parenthood across the lowfertility countries[J]. Population and Development Review, 2020, 46(2): 219-247.

[95]JONES G W. Delayed marriage and very low fertility in Pacific Asia[J]. Population and Development Review, 2007, 33(3): 453-478.

[96]DEY I, WASOFF F. Another child? fertility ideals, resources and opportunities[J]. Population Research and Policy Review, 2010, 29(6): 921-940.

[97]CHAMARBAGWALA R. Sibling composition and selective genderbased survival bias[J]. Journal of Population Economics, 2011, 24(3): 935-955.

[98]HESKETH T, LU L, XING Z W. The consequences of son preference and sexselective abortion in China and other Asian countries[J]. Canadian Medical Association Journal, 2011, 183(12): 1374-1377.

[99]BASU D, DE JONG R. Son targeting fertility behavior: some consequences and determinants[J]. Demography, 2010, 47(2): 521-536.

[100]DAHL G B, MORETTI E. The demand for sons[J]. Review of Economic Studies, 2008, 75(4): 1085-1120.

[101]ALTINDAG O. Son preference, fertility decline, and the nonmissing daughters of Turkey[J]. Demography, 2016, 53(2): 541-566.

[102]PHAM B N, ADAIR T, HILL P S, et al. The impact of the stopping rule on sex ratio of last births in Vietnam[J]. Journal of Biosocial Science, 2012, 44(2): 181-196.

[103]KIM S, LEE S H. Son preference and fertility decisions: evidence from spatiotemporal variation in Korea[J]. Demography, 2020, 57(3): 927-951.

[104]CAI Y. Chinas new demographic reality: learning from the 2010 census[J]. Population and Development Review, 2013, 39(3): 371-396.

[105]ABREVAYA J. Are there missing girls in the United States? evidence from birth data[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2009, 1(2):1-34.

[106]ADSERA A, FERRER A M. Speeding up for a son: sex ratio imbalances by birth interval among South Asian migrants to Canada[J]. Canadian Studies in Population, 2020,44(3):133-149.

[107]GUILMOTO C Z. The sex ratio transition in Asia[J]. Population and Development Review, 2009, 35(3): 519-549.

[108]DAS GUPTA M, ZHENGHUA J, BOHUA L, et al. Why is son preference so persistent in East and South Asia? a crosscountry study of China, India and the Republic of Korea[J]. Journal of Development Studies, 2003, 40(2): 153-187.

[109]ALLENDORF K. Like daughter, like son? fertility decline and the transformation of gender systems in the family[J]. Demographic Research, 2012, 27: 429-453.

[110]ALLENDORF, K. Fertility decline, gender composition of families, and expectations of old age support[J]. Population Research and Policy Review, 2015, 34(4): 511-539.

[111]ANDERSON T, KOHLER H P. Low fertility, socioeconomic development, and gender equity[J]. Population and Development Review, 2015, 41(3): 381-407.

[112]GAUTHIER A H. The impact of family policies on fertility in industrialized countries: a review of the literature[J]. Population Research and Policy Review, 2007, 26(3):323-346.

[113]CASTLES F G. The world turned upside down: below replacement fertility, changing preferences and familyfriendly public policy in 21 OECD countries[J]. Journal of European Social Policy, 2003, 13(3): 209-227.

[114]MILLIGAN K. Subsidizing the stork: new evidence on tax incentives and fertility[J]. Review of Economics and Statistics, 2005, 87(3): 539-555.

[115]BECKER G S. A treatise on the family[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981: 137-154.

[116]RONSEN M. Fertility and public policies: evidence from Norway and Finland[J]. Demographic Research, 2004, 10: 143-170.

[117]VIKAT A. Womens labor force attachment and childbearing in Finland[J]. Demographic Research, 2004, 3(8): 177-212.

[118]BJRKLUND A. Does family policy affect fertility? [J]. Journal of Population Economics, 2006, 19(1): 3-24.

[119]LIVIA S O, BERNHARDT E. Sweden: combining childbearing and gender equality[J]. Demographic Research, 2008, 19: 1105-1144.

[120]BREWSTER K L, RINDFUSS R R. Fertility and womens employment in industrialized nations[J]. Annual Review of Sociology, 2000, 26: 271-296.

[121]BILLARI F, KOHLER H P. Patterns of low and lowestlow fertility in Europe[J]. Population Studies, 2004, 58(2): 161-176.

[122]RINDFUSS R R, GUZZO K B, MORGAN S P. The changing institutional context of low fertility[J]. Population Research and Policy Review, 2003, 22(5-6): 411-438.

[123]傅柱,王曰芬,陳必坤.國內外知識流研究熱點:基于詞頻的統計分析[J].圖書館學研究,2016(14):2-12,21.

[124]CALLON M, COURTIAL J P, TURNER W A, et al. From translations to problematic networks: an introduction to coword analysis[J]. Social Science Information,1983, 22(2): 191 -235.

[125]LAW J, BAUIN S, COURTIAL J P, et al. Policy and the mapping of scientific change: a coword analysis of research into environmental acidification[J]. Scientometrics,1988, 14(3): 251-264.

[126]鞏海霞,王明芝,谷麗娜.基于文獻計量的個性化信息服務研究現狀分析[J].情報科學, 2011(3):391-395.

[127]郭怡笛.勞動經濟理論研究前沿文獻分析——對最近十年WOS數據庫的文獻計量[J].勞動經濟評論,2019(1):22-34.

[128]WILLIAMSON J. Growth, distribution and demography: some lessons from history[R]. NBER Working Paper,

No.6244, 1997.

[129]WEI S J, ZHANG X B. The competitive saving motive: evidence from rising sex ratios and savings rates in China[J]. Journal of Political Economy, 2011, 119(3): 511-564.

[130]WEI S J, ZHANG X B. Sex ratios, entrepreneurship, and economic growth in the Peoples Republic of China[R]. NBER Working Paper, No.16800, 2011.

[131]EDLUND L, LEE C. Son preference, sex selection and economic development: theory and evidence from South Korea[R]. NBER Working Paper, No.18679, 2013.

[132]BORJAS G. The labor demand curve is downward sloping: reexamining the impact of immigration on the labor market[J]. Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(4):1335-1374.

[133]CARD D, LEWIS E. The diffusion of Mexican immigrants during the 1990s: explanations and impacts[M]//BORJAS G J. Mexican Immigration to the United States. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2007: 204-230.

[責任編輯 劉愛華 ]