基于校園環境的地理實踐活動探索

付立梅 陳紅

摘 要:地理實踐力作為地理核心素養之一,能夠使學生將理論與實踐更好地結合,提升自主解決問題的能力。由于場地、交通、資源等條件的限制,很多學校不能充分設計并完成實踐活動。文章以筆者所在教研組三年的課題成果為基礎,以“認識校園植被,美化校園環境”為例,探討基于校園進行地理實踐課程開發的途徑和可行措施,并對目前的實施方案進行反思,為地理實踐力在中學校園“落地”提供參考。

關鍵詞:校園環境;地理實踐力課程;地理核心素養

一、立足校園開展地理實踐活動的必要性

《普通高中地理課程標準(2017年版)》提出地理學科的核心素養包括人地協調觀、綜合思維、區域認知、地理實踐力四部分。地理實踐力是指人們在考察、實驗、調查等地理實踐活動中所具備的意志品質和行動能力[1]。

地理實踐力作為地理核心素養之一,能夠使學生將理論與實踐更好地結合,提升自主解決問題的能力。但目前地理實踐力培養面臨很多困難,例如,地理實踐力培養方式主要是地理觀察測量、野外考察等,大多需要走出課堂,教學中不易操作;其次,地理實踐力強調借助地圖、數據和其他工具進行觀察、測量和定位等,然而受傳統教育理念的影響,學校更加注重升學選拔,不太重視實踐活動,校園是學生活動、生活的基本場所,這里的一草一木、一房一瓦都可能引起他們的注意,也都可以成為教師開發的教學資源。校園既是學生生活學習的場所,也是小尺度的自然、社會環境,校園及其附近的自然和人文景觀、地理事物就是典型的地理“實踐性”課程資源[2],調動學生觀察、調查、探究的積極性,哪怕是一個小石子也可能成為研究的對象,這種基于真實情境的學習,也正是探究地理實踐課程的本質所在。

二、基于校園環境的地理實踐力活動開發方案

筆者所在教研組團隊結合地理實踐力的基本內涵,基于校園現有的資源和環境,依據學生特點,在不同年級開發了地方課程、校本課程、實踐活動、學生社團等新課程,其中基于校園環境設計了許多更加開放、靈活的教學環節,以探索培養學生地理實踐力的有效方法和途徑(圖1)。結果表明,校園中有很多可以設計的教學實踐活動,如觀測正午太陽高度的變化、繪制校園平面圖、觀察校園植被與土壤以及參觀校史館等。這些活動一方面避開了場地和交通條件的限制,另一方面也鍛煉了學生的地理實踐力。本文以人教版地理教材高一必修一第五章第一節“植被”的實踐活動“認識校園植被,美化校園環境”為例加以說明。

1.實踐活動主要內容

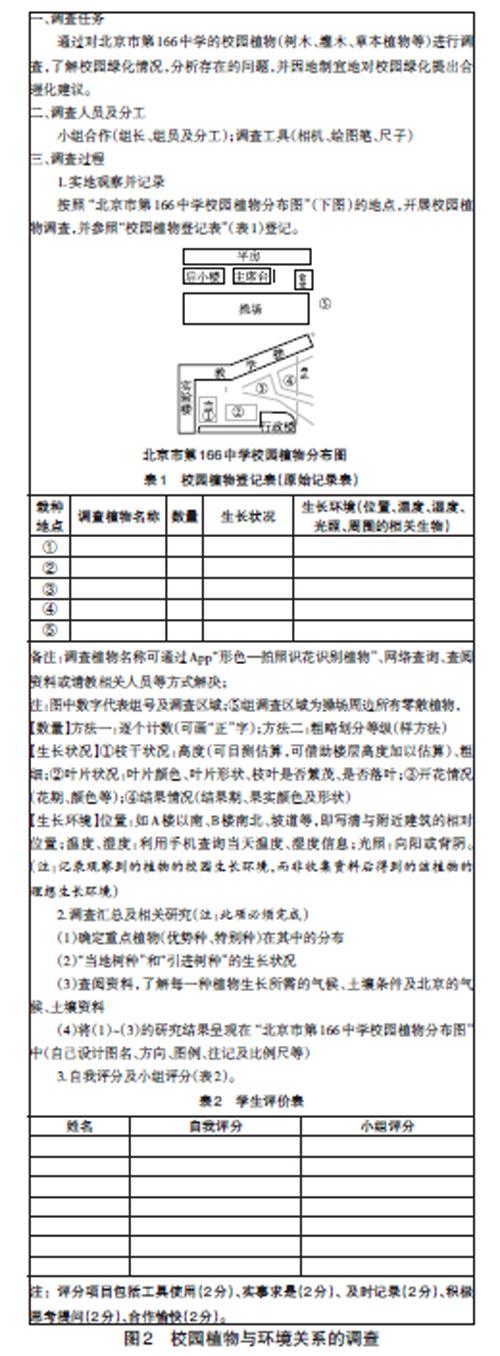

本實踐活動以校園為認識和研究的對象,以“認識校園植被,美化校園環境”為主題,以“如何運用植被讓校園更加美麗”這一問題創設情境,引導學生實地調查、觀察、記錄校園的植被與環境狀況,分析植被與環境的關系,為校園美化建言獻策,通過觀察、探究、應用,將課標落到實處。

2.實踐活動設計目的

由于初中選科,學生的地理實踐能力,尤其是野外考察能力較欠缺,綜合思維能力較弱。希望通過本次課程設計,幫助學生更好地理解植被與環境的關系,提高學生的地理實踐能力和綜合思維水平。

具體教學目標:①通過實地考察,觀察、識別校園主要植被,觀察、測量、認識其生長環境,形成對植被特征的認識,培養學生的地理實踐力;②運用圖文資料,觀察、比較、分析校園內兩處石榴生長狀況的差異以及本校竹子與南方竹子的生長差異,說明不同空間區域尺度的環境對植被的影響,培養綜合思維能力,并滲透美育教育;③運用因地制宜的觀點,對校園的美化提出合理化建議,滲透人地協調觀的培養。

3.實踐活動過程

前期:觀察植被及其生長環境特征;準備手機(照相、錄像采訪、網絡查詢);課前下發調查表,按觀察校園區域劃分小組,每組6~7人,根據要求進行調查。

中期:學生匯報調查報告,制作所調查校園區域的一種主要植物標簽說明書,教師將調查資料匯總。

后期:成果展示,教師引導學生分析植被分布與環境的關系圖(圖2),因地制宜對校園的美化提出合理化建議。

教學活動中,教師將學生的調查資料作為導入、展開、提升的基本素材,學生既感覺親切,也覺得熟悉,自豪感和自信心得到增強。主要過程如下。

導入:展示校園景觀照片(學生和教師拍攝),引導學生進入情境,對校園環境有一個整體認識。

環節一:展示調查實踐成果

學生:小組匯報,描述本組調查區域植被的特征并介紹該區域的主要喬木及其生長狀況。

教師:介紹植被概念,引導學生歸納“描述校園植被具有的特征”的基本方法。

學生:歸納各調查區域的喬木有何共同特征。

展示本校及南方校園同季節主要植被景觀照片,觀察比較南北方植被的差異。展示我校竹子與南方竹子的景觀照片,觀察比較其生長狀況的差異并分析原因。

環節二:探究校園環境對植被的影響

校園里不同區域兩處石榴的生長狀況有何差異?尋找引起這種變化的主要原因。

分別展示兩處石榴的景觀照片以及學生調查采訪視頻,分析兩處石榴生長狀況的差異及原因。

提問:中國人將石榴看作吉祥物,從石榴本身及其寓意來說,校園里種植石榴的理由是什么(用立德樹人理念滲透家國情懷)?

環節三:因地制宜,為美化校園提出合理化建議

展示不同視角校園美化情況景觀照片。學生觀察圖像,說出學校運用植被美化環境的措施及效果。運用因地制宜的原則,為提高校園美化程度提出合理化建議(滲透人地協調觀念,提升主人翁意識和愛校情懷)。

三、基于校園環境地理實踐活動實施效果及反思

基于校園環境構建地理實踐活動方案的最終目的是達成課標要求的教學效果,提升學生的地理核心素養。經過初中兩年或高中兩年的地理實踐力培養,學生的思維力度、廣度、深度被帶動和激發,解決實際問題的能力有所提升。中、高考成績的提升雖然不能說明地理實踐活動的絕對積極作用,但一定程度證明了開展地理實踐活動對學生適應新課改形式是有積極效果。此外,筆者所在教研組在課程設置中注重發揮校園資源的文化內涵,注意結合學校特色與學生年齡特點展開地理實踐活動,培養了學生的愛校情懷,提升了教學效果。

地理實踐力主要是通過地理觀察和測量、野外考察和社會調查、地理實驗和演示活動等方式培養。評價培養效果比較難把握尺度,通常用傳統的紙筆測試,但面對新課改要求和核心素養發展需要,應完善評價體系,使其既有可視性,又有過程性,還能量化,這也是在今后的教學中需要思考和完善的課題。

在基于校園環境構建地理實踐活動的探索中,筆者在初二年級和高一、高二年級進行了國家課程校本化的嘗試,取得了較好的教學效果。既可以落實國家課程中的相關知識,又可以結合學校特色,將校園資源充分利用,情景真實、問題可操作,教學效果明顯。但就目前國家課程校本化的實施廣度、深度而言,仍有很大探索空間,需要在實施中不斷完善和提升。

學校是學生接觸的重要社會單元,它既有自然屬性,是一個小的生態園,有空氣、水、植物、動物;更有豐富的人文屬性,有人員的互動、有文化的傳承等。基于校園環境的地理實踐活動探索只是有關地理實踐力核心素養培養的一種嘗試,可以利用校園環境展開各種實踐活動,也可以參考其他社會單元進行課程設計,如博物館、社區等。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準 (2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 張鐵牛,朱錦偉,黃嘉永,等. 基于地理實踐力培養的校園活動課教學與評價[J].當代教育理論與實踐, 2019,11(03):13-17.