幼兒園“老師媽媽”稱謂的倫理審思

李園園 鄢超云

入園時分,“彭媽媽早上好”“藍媽媽早上好”“園長媽媽早上好”……一聲聲稚嫩的問好聲不絕于耳。幼兒初入園,家長擔憂孩子不能適應幼兒園的生活時,老師寬慰道:“在家您是孩子的媽媽,在幼兒園我們就是孩子的媽媽。”……“老師媽媽”“園長媽媽”這樣的稱呼在幼兒園里并不少見。筆者以“幼兒園老師媽媽”為關鍵詞,運用微信搜索功能進行檢索,篩選掉重復內容后,共得30余篇來自不同公眾號平臺宣揚“幼兒園老師像媽媽”或直接稱其為“老師媽媽”的推文。與此同時,也有少量反對這一稱謂的聲音。“老師媽媽”這一稱謂表達著什么?這一稱謂會對相關者產生何種影響?這一稱謂所象征的關系是否可能真正實現?筆者從“老師媽媽”的意涵、潛在的風險以及是否可能實現三個方面對這一現象進行分析,并提出建議。

“老師媽媽”稱謂的意涵

(一)凸顯照料幼兒生活的工作特點

學前教育具有保育性的特點,保教結合是幼兒園的基本工作原則。承擔保育工作是幼兒園老師與其他教育階段教師的區別之一。照料幼兒吃飯、喝水、如廁、午睡,幫幼兒梳頭、穿衣,在幼兒難過時擁抱安撫等,這些事務是幼兒園教師工作的內容之一。如果是在家中,這些私人性的生活照料事務主要由家人負責。在這個層面上,由于幼兒園老師的部分工作內容與家人具有相近性,且這個群體以女性為主,所以,“老師媽媽”這一稱謂被認為形象地表達出了幼兒園教師工作的特點。

(二)表達“幼吾幼以及人之幼”的道德情感

“關愛幼兒”是對幼兒園教師的職業倫理要求。《中小學教師職業道德規范》《幼兒園教師專業標準》《新時代幼兒園教師職業行為十項準則》等重要文件都將“關愛學生”或“關愛幼兒”作為教師必備的職業素養。“教師媽媽”這一稱謂所蘊含的“幼吾幼以及人之幼”之情則表達了這種關愛最理想、最強烈的程度。誰都無法否認母親對孩子的愛的無私與真摯,就此而言,如果老師能給予幼兒“母愛”般的關愛,那老師將是值得信任與托付的。在這個層面上,“老師媽媽”這一稱謂被認為充分地表達出了老師關愛幼兒的情感追求,受到了部分老師、家長和社會人士的贊揚與推崇。

“老師媽媽”稱謂的潛在風險

(一)身份混同? 弱化專業屬性

“老師”和“媽媽”是兩種不同屬性的身份。老師身份具有專業屬性。早在1966年,聯合國教科文組織和國際勞工組織在《關于教師地位的建議》中就提出,應該把教師工作視為專門職業。從專業具備的基本特征來看,幼兒教育符合專業的基本特征,幼兒園教師也符合專業人員的特征。由于幼兒發展的復雜性、深刻性及其未來發展的多樣可能性,幼兒園教師比其他教育階段的教師更具專業性特質。“媽媽”是基于女性的生理和身體特點,經歷生育孩子或撫養孩子的實踐過程而獲得的身份,具有自然屬性。

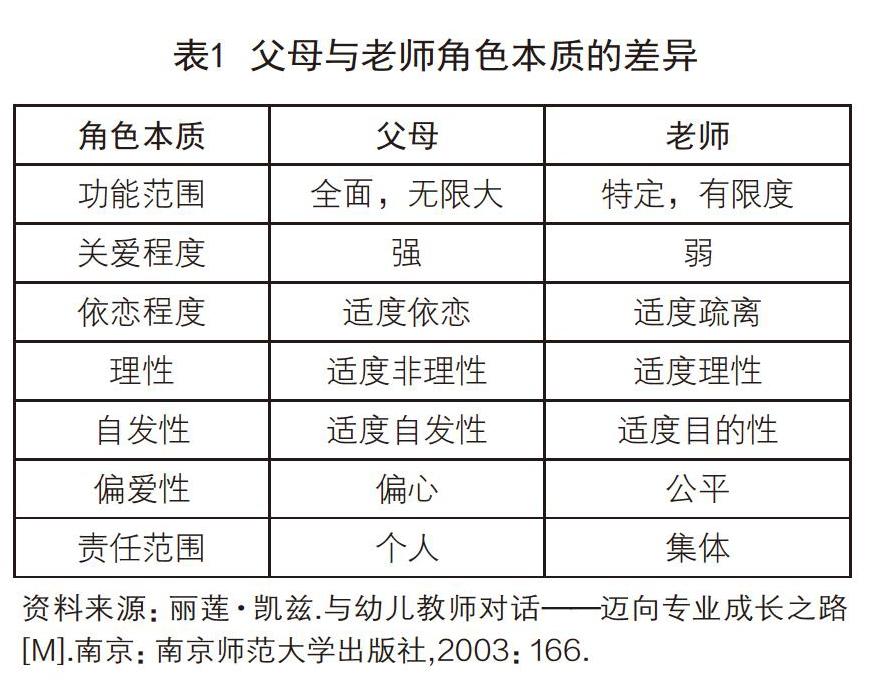

如前所述,由于女性老師與媽媽在生理和身體特點上的同一性以及在承擔養育幼兒職責上的相近性、互補性,這兩種不同的身份被合而為一。這種“合”凸顯了老師與媽媽身份的“同”,但弱化了其在專業性上的“不同”。麗蓮·凱茲教授在借鑒前人研究成果的基礎上指出,老師和父母角色至少在7個方面存在差異(見表1),這些差異凸顯了教師的專業性,而專業性才是幼兒園教師這一職業存在的意義所在。

就照料幼兒生活的工作內容來說,老師的專業性在于,彰顯生活所蘊含的教育價值,其目的不僅在于使兒童在園生活得好,更在于通過生活事件達至教化育人的目的。具體而言,教師的職責在于,發現并利用幼兒日常生活中豐富的教育契機,培養幼兒良好的生活習慣與生活能力,支持幼兒做自己生活的主人。舉例來說,在幼兒挑食或拒絕進餐時,老師通過組織故事或科學活動,以符合幼兒思維特點的方式,使幼兒形象地理解營養與健康的關系,培養幼兒良好的進餐習慣;當幼兒頻繁尿床或尿褲子時,老師運用衛生與保育、心理學等專業知識,分析出現這一現象可能的生理和心理原因,并采取恰當的教育策略加以引導;當幼兒不會、不愿折衣服時,教師用朗朗上口、擬人化的兒歌將折衣服變成游戲,讓幼兒在游戲中學習生活技能,樂于自我服務。媽媽教養孩子的態度傾向于非理性,依賴感性思維和經驗思維,老師教養幼兒主要依賴體現專業特性的理性思維。

然而,時至今日,幼兒園老師這一職業的專業屬性并沒有得到充分的認同。把幼兒園老師看作“保姆”“阿姨”或“媽媽”的觀念仍然頑固存在。其中一部分原因在于,社會公眾,包括部分幼兒園老師自身以及學前教育專業的學生,片面地看重幼兒園老師照料幼兒生活的事務和給予幼兒母性關愛的特點,忽視其中的教育性。“老師媽媽”這一稱謂正是在彰顯老師和媽媽的趨同性的意義上受到推崇,但這一稱謂卻在弱化或消解著幼兒園教師這一職業的專業屬性。如果把幼兒園老師等同于媽媽,對好老師的期待就在于“像媽媽一樣”,這一職業的專業特性將被肢解,其存在的意義將大打折扣。

(二)關系混同有悖親職倫理

家長-幼兒-教師三者間的互動構成了學前教育中兩組聯動的關系范疇——師幼關系和親子關系。與師幼關系的公共屬性不同,親子關系具有專屬性和私密性。稱謂是關系的代名詞,“老師”象征著師幼關系,“媽媽”象征著親子關系,當“老師”向“媽媽”轉向,并與之融合,意味著師幼關系向親子關系彌散,將師幼關系演變為“類親子關系”,將師愛演變為“類母愛”,這存在侵犯親子關系專屬性和私密性的風險。具體來說,第一,侵犯幼兒對媽媽的情感。幼兒是否愿意有多位媽媽?當他開口叫其他女性媽媽時,會不會有背叛媽媽的內疚感?或者,會不會在把多人叫媽媽的過程中,輕視“媽媽”這一稱呼的獨特性?第二,侵犯媽媽對幼兒的情感。媽媽是否愿意與多人共享母親身份?設身處地地想,一位經過十月懷胎、痛苦分娩且數年辛勤照料孩子的媽媽,看到孩子投向另一個女性的懷抱,也將其喚作媽媽,她會不會有些難過和失落?第三,侵犯“老師媽媽”的孩子對媽媽的情感。老師的孩子愿不愿意其他小朋友與自己共享媽媽?正如在幼兒園里流行的音樂情景劇《老師媽媽,媽媽老師》里演繹的那樣,當“老師媽媽”告訴自己的孩子,“幼兒園里還有很多你的哥哥姐姐需要我,他們也是媽媽的孩子”時,孩子在無奈與沮喪的同時,是否會產生不能完整擁有媽媽的不安全感?

親子關系既是學前教育活動的手段,也是目標之一。教師不僅要將了解家庭的親子關系作為組織學前教育活動的基礎,也要致力于增進親子關系、促進家庭和諧。這一目標的實現應以尊重親子關系的專屬性與私密性為前提,而“老師媽媽”將師幼關系與親子關系混淆,模糊二者的界限。這種超越邊界的愛會帶給關系主體內心的不安,沖撞、削弱甚至破壞親子關系中原有的親密與和諧。

“老師媽媽”的不可實現性

(一)均愛不及

“老師媽媽”是全部幼兒的媽媽還是部分幼兒的媽媽?在某些幼兒園,全班幼兒都將老師叫媽媽,全園幼兒都把園長叫媽媽,這種情況意味著,“老師媽媽”是全體幼兒的媽媽,這雖然符合教育公正的倫理要求,但是否可能實現?愛是一種主觀的心理活動,是在交往中情感自然流動生發出來的情感表現。雖然一些政策文件中規定教師要“熱愛全體學生”,但從人的意志自由的角度來講,任何人都不能要求愛誰或不愛誰,被要求的愛也會失去愛的本真。加之受人的本能所限,現實中教師也不可能做到愛所有學生。“愛”所有幼兒本就難以實現,更何況是更為深刻、強烈的母愛。班級老師固然做不到對全班幼兒傾之以母愛,更何況是與幼兒交往并不頻繁的園長。實際無法做到,卻冠之以媽媽之名,“稱謂”在此失去了關系內涵,徒有一個虛名。

(二)偏愛不當

在另一些班級,可能只有個別或一部分幼兒把老師叫媽媽。這種情況意味著,“老師媽媽”只是一部分幼兒的媽媽,這雖然符合“愛是一種偏好”“愛是自由選擇”的本質,但顯然又違背了教育的公正性。教育的公正性要求教師一視同仁地對待幼兒,不因個人喜好有選擇性地與個別幼兒建立特殊情感。如果教師把部分幼兒當“兒子”“女兒”看待,在保教實踐中難免情不自禁地特別關照。比如在分配資源或者機會時給予“兒子”“女兒”優待,這種偏愛不僅會使受寵者產生盲目的優越感,也將其他眾多“非兒女”置身于不公正的集體氛圍中,除了會失去一些本應屬于他們的機會與資源外,更值得擔憂的是,長期生活在不公正的環境中,他們會不會習慣于不公正對待,慢慢失去爭取、維護自身權益的意識與勇氣?

親密有間:有溫度又有尺度的師幼關系

教育是最體現生命關懷的事業。對生命的關懷需要有溫度的教育過程和有溫度的教育者。“親密”彰顯教育的溫度,但“親密”應該把握尺度。凱茨教授認為,“與服務對象保持距離”是一個職業被稱為“專業”的必備條件。“服務人員與服務對象之間應該保持適度的距離、適度的不關心或‘疏離性的關注等特質。”“有間”的關系可以幫助教師避免因情感的牽扯干擾理性判斷,協助教師抗拒對某些幼兒的偏愛和家長的誘惑,也能保護教師免于情感衰竭的風險。在實踐中,如果過度地以親密性作為衡量師幼關系的指標,過于突出師幼關系的情感屬性而忽視專業屬性,容易弱化公正、客觀的教育觀念,導致“愛”的教育情意散漫,滋生偏寵、隨意的教育行為等問題。教師與幼兒適度保持距離,并不妨礙幼兒感受到親密的情感。這種親密以公正性為前提,以專業性為支點,以教育目標的實現為指歸,以了解兒童、信任兒童、尊重兒童與關心兒童為內核,而不需要投入像家人(母親)般的情感強度。

本文系陜西省教育廳人文社科項目“幼兒園教師專業倫理現狀與提升策略研究(編號:19JK0010)”的研究成果。