“真游戲”與“真實場景”,孰真孰假?

袁青 劉笑男 蔣雯娟

編者按:

去年6月初,安吉幼兒教育研究中心抽調了浙江省第一批“安吉游戲”實踐園的330份有效問卷,將浙江省第一批實踐園提出的關于“真游戲”的問題進行分類整理,并與浙江省第一、二批實踐園的3666位園長和教師進行在線教研,探討了“什么是‘真游戲”及“如何實踐‘真游戲”。持續3個半小時的在線直播,吸引了省內外的幼教從業人員,觀看人次達到7.8萬。

本次教研聚焦排在前三位的典型性問題:有逼真的場景才是真游戲嗎?規則游戲是真游戲嗎?教師介入游戲后還是真游戲嗎?浙江省內“安吉游戲實踐園”的園長、教師,與安吉地區若干幼兒園的園長、教師展開了深度對話。華東師范大學華愛華教授作了精彩點評,將“真游戲”的內涵與實踐中的誤區一一揭開。

“安吉游戲”在二十年的探索過程中,也在實踐早期遇到過“無游戲”與“假游戲”的困惑。在教師高控的、導演的、編排的所謂游戲中,孩子卻沒有了在游戲的感覺。這成了安吉的游戲革命要破的困局。打破舊殼、尋找真諦,“安吉游戲”針對實踐過程中常見的“假游戲”陷阱,提出了“真游戲”的概念,它成了安吉幼教人改革實踐的明燈。正因為深入理解“真游戲”概念對安吉幼教人實踐的重要性,才將其作為本次浙江省“安吉游戲”實踐園教研的主題。

圍繞“真游戲”,很多老師產生了一系列困惑,比如,幼兒在這些高度還原真實生活的環境中(如歷史野戰場景、建筑工地、餐飲店、醫院等)發生的行為,是 “真游戲”嗎?

案例1:“紅軍長征”視頻

視頻中,幼兒園創設了白灰覆蓋的山坡、鐵鎖吊橋和能劃充氣船的水池,還有革命老區磚窯背景的戲臺和觀眾席等。游戲過程中,幼兒穿著代表紅軍不同編隊的服裝,佩戴仿真的長槍或拿著演出道具,有的正在爬過“雪山”,有的正在相互配合走過鐵鎖橋,有的在戲臺上列隊敲鑼鼓、扭秧歌,有的排成一排在看戲……整個場地中,所有幼兒都在玩紅軍長征主題的游戲,都用著與該主題下真實行為對應的逼真材料。

案例2:“磚頭與砌墻”照片

照片中,教師投放了真實的磚頭、泥、水桶、刮板,幾位幼兒帶著安全帽、穿著防護服,正在一塊磚抹一層泥地交錯搭建磚墻。

案例3:“餐飲店”“銀行”照片

照片中,幼兒園還原現實生活中的品牌標志、店名和真實就餐規則,在幼兒園走廊中創設了餐飲店。一名幼兒穿著餐廳服務生的衣服,帶著廚師的帽子,正在迎接五名排隊的幼兒進店用餐。在餐飲店旁,還有一家銀行,遠處還有其他類似區域。

案例4:“輸液室”視頻

一位幼兒坐在一張長凳上負責“輸液”。長凳旁的墻面上掛著七八個配有輸液器的塑料輸液袋,旁邊的矮柜上面有一疊《輸液登記表》和一支筆。矮柜后面,兩個孩子坐在一張長桌前,桌上放著一些空的藥品包裝盒。在約一分半鐘的視頻中,負責輸液的幼兒或坐在長凳上左右張望,或在長凳與矮柜之間走來走去,或看看矮柜上的登記表,或安靜地看看矮柜后面的兩個孩子又回到長凳坐下。長桌前的兩個幼兒拿起包裝盒看看后又放下,簡單交流后又轉入安靜等待。期間,有兩個孩子從輸液區路過,沒有關心輸液區的情況,跑走了。還有一個孩子到長桌前看了一眼,離開了。相鄰區域不同分工的幼兒沒有互相交流、詢問,也都沒有離開各自的“崗位”。

現場討論實錄

教研主持人袁老師邀請浙江省第一、二批實踐園的老師,安吉地區的幼兒園園長、老師,還有安吉幼兒教育研究中心的成員結合以上案例,一起討論“有逼真的游戲場景,才是‘真游戲嗎”。

觀點1:能夠還原真實的場景就是真游戲。在真游戲中,孩子能夠主動地參與,積極地探索,伙伴之間相互有大膽的交流,我覺得就是真游戲。

觀點2:視頻中播放的不是真正的游戲。首先,真游戲是遵從幼兒本身意愿的,體現為孩子可以用任何材料來表征游戲中需要的東西,如木棍可以當做喇叭,積木也可以做喇叭,不需要真的喇叭,也不是教師說用積木做喇叭,所有孩子就都只用積木做喇叭。在我們幼兒園,老師給孩子投放足夠的材料,提供足夠的場地,孩子根據自己的意愿發揮和選擇。

觀點3:以上案例中,有些是“真游戲”,有些是“假游戲”。“真游戲”是孩子自發的,自由的,像昨天下雨時候,我們幼兒園的孩子到雨中的空地上玩的情景,孩子自身去體驗,有各種各樣的玩法,同時每個孩子都有能力的發展,我覺得這樣的游戲是“真游戲”。“假游戲”的過程當中,更多是成人精心安排的,源于成人的目的去設置的,孩子沒有多大興趣。剛才的案例中,我認為玩真的磚頭可能是“真游戲”。因為我們幼兒園的孩子玩這些磚頭(后期,我們把真實的磚頭更新成了小木塊)屬于自由、自主的游戲,有些在燒飯,有些在做快遞員……我覺得我們孩子的這些表現都是“真游戲”。

回應1(原安吉縣報福鎮中心幼兒園 戴藝園長):

以上的案例使我反思:游戲是什么?游戲是誰的?是老師的還是兒童的?豐富逼真的場景中,材料是玩具還是道具?這些材料的背后是什么?孩子們的游戲場景、行走路線、角色分工、在什么地方該做哪些規定的動作,是不是都有安排?這樣安排的還是游戲嗎?“真游戲”就一定要有真材料嗎?老師的理論依據是什么呢?如果依據是“游戲是孩子對現實生活體驗的一種反映”,那么為了讓孩子能夠反映出這種現實生活,就給幼兒提供與現實生活一模一樣的材料,或者是和現實生活差不多的材料和環境嗎?那為什么孩子們卻沒有玩起來呢?

我們幼兒園也有許多角色游戲案例。“蔡醫生”和“陳理發師”就是典型角色(請掃描二維碼觀看游戲視頻)。真游戲的理念下,沒有真實的醫院材料,孩子卻真實、逼真地反映出了他們看病就醫過程中的每一個細節,同時全情投入到游戲中,隨著游戲中的打針自然地緊張。當我們沒有給孩子提供逼真的醫院游戲材料,我們反而發現了孩子更多高水平的游戲,比如材料的替代使用、自主豐富游戲情節和玩法、同伴之間的復雜交流等等。所以,對比兩種現象,我們也要思考一下:給孩子提供了很豐富、很逼真的材料,到底是提供了選擇的機會,還是讓孩子無從下手?

回應2(安吉縣紫梅鎮中心幼兒園 錢敏園長):

當我看到這樣的大場面:整齊劃一地全情投入,環環相扣,毫不遺漏計劃的流程,給我的感覺是成人在導演,全班的孩子在參演一個劇目。這使我回想起我們幼兒園也有過類似的發展階段。實踐“安吉游戲”這么久以來,回看過去,這些大場面都不是孩子內心想要的,不是孩子真正所愿的。

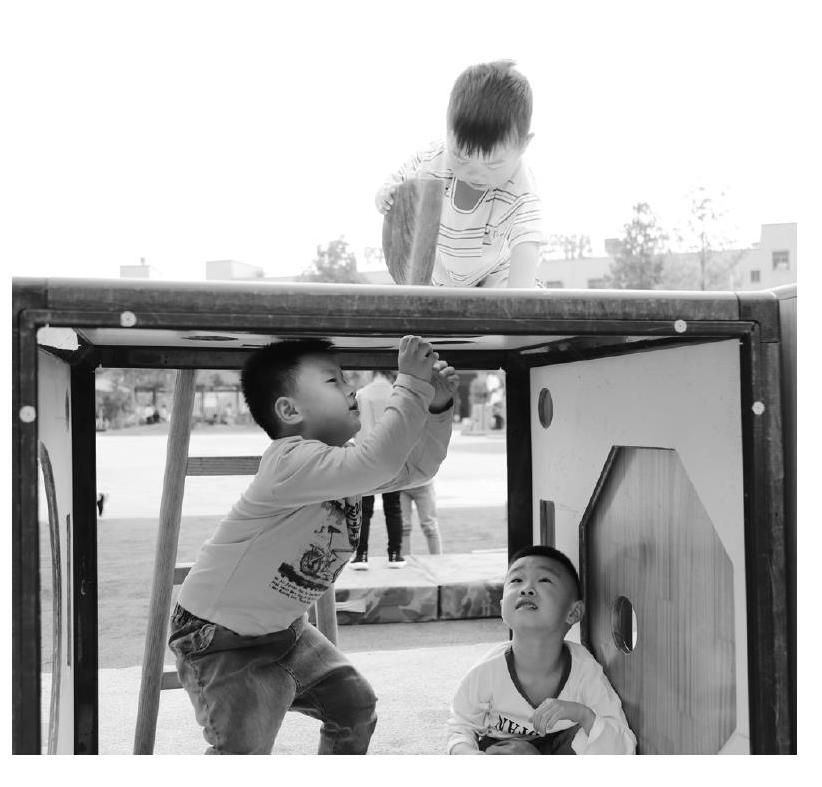

現在,我們的游戲場地上也經常會發生戰爭游戲,但是絕不是總發生在同一個場地,絕不會一個班所有的孩子都在玩這樣的游戲。同一個場地當中,總有孩子會根據自己的興趣愛好、自己的生活經歷,產生其他的游戲內容和玩法。

在幾個孩子玩戰爭游戲的過程當中,雖然也會連續幾天發生相似行為,但同一個孩子不會始終扮演同一個角色,也不會同一個角色每天按照固定的流程玩相同的情節。此外,他們的材料替代行動也會不斷轉變,比如今天用棍子做槍,明天用小梯子做槍。

“真游戲”的環境雖然暗含了教育目的,但絕不是教師設計好每個環境中孩子按什么角色、什么流程玩。“真游戲”理念下,孩子玩什么、怎么玩、與誰玩,都由他們自己決定。

專家點評

華愛華教授:今天討論“真游戲”的問題,實際上也是由安吉的“真游戲”革命引出了這樣一個概念。大家對這個“真”往往有不同的理解。在不同的理解下,老師們所采取的游戲行為也就會不一樣。我們剛才看到了安吉幼兒園的游戲案例,和其他幼兒園的一些視頻、照片相比,還是有很大的區別的。

◆ 什么是“真游戲”中的“真”?

首先,談一談如何理解“真游戲”的“真”,還有“假”。這個“真”指的是孩子的游戲體驗,是說孩子有真的在玩的感覺。“真游戲”就是從孩子的體驗出發,是真地在游戲,而不是假地在游戲。

實際上,是先有“假游戲”概念的產生,才有了“真游戲”概念的產生。首先是老師導演的、不斷要求的、高控的所謂游戲出現,然后就有專家學者提出質疑:這是孩子的游戲嗎?是幼兒游戲,還是在“游戲”幼兒?2009年,我也提出過,現在的幼兒園充滿了虛假的游戲。在老師的眼里、嘴里,孩子在幼兒園是游戲,但是孩子卻認為在幼兒園玩的時間都沒有。所以,我們要反思:是不是把不是地區的游戲活動也說成了游戲?

在這種情況下,安吉地區的幼教工作者對自己過去實踐中哪些不是游戲,進行了不斷反思。這可以從“安吉游戲”的三個發展階段看出來。第一個階段從“無游戲”到“假游戲”,當時他們也不認為那些是“假游戲”,所以充分地給孩子做道具、規定角色等等。但是,他們從那個誤區里走出來了。他們反思:進行老師認為的游戲以及老師想讓孩子怎么游戲,孩子真的認為是自己在游戲嗎?為什么孩子在老師安排的游戲以后,還在詢問什么時候可以玩?所以,游戲中孩子是不是感到“真地在游戲”是孩子說了算,而不是成人主觀臆斷的。那么,“真游戲”里面的“真”就是指孩子有玩的真實體驗。

◆ 真游戲中的“真”與假想虛構中的“假”是什么關系?

游戲還有一種假想、虛構、非正式的特征。正因為它不是正式的工作,不是正式的生活,所以孩子才可以按照自己的意愿去做。比如,在游戲中他可以說“你發燒了,你燒到100度了”。游戲是不以現實生活的、逼真的標準來評價的,所以是非常放松的。幼兒對游戲中的真假其實分得很清楚。“真”游戲中,他知道自己做的事不是真的,是在想象還是在扮演,但是這種想象與扮演是按照孩子對生活的認識和理解來進行的。

如果是孩子按照其意愿讓游戲的情節、開展過程反映生活的時候,他往往選擇印象最深刻的、自己最感興趣的部分。比如,幼兒去醫院看病了,經歷了醫院里整個流程和環節,但他不會將整個流程和環節全部在游戲中反映。那幼兒在游戲中反映什么呢?反映的是他最感興趣的部分,反映的是他印象最深刻的部分。比如,像報福鎮中心幼兒園的“蔡醫生游戲”反映的是什么?反映的是孩子可能已經多次體驗到或者觀察到醫生如何打針、如何抽血,對這兩點印象深刻、興趣濃厚,所以游戲中就反映了這個情節。當然,這個游戲不會每次都要從掛號、診療、填寫病歷卡開始,然后取藥等等。孩子不會總是反映這么完整的過程,而是反映他理解的部分,并且理解程度影響了游戲當中反映的程度。

那么,游戲的假想、虛構就是指孩子按照自己的想象、認知、能力水平、興趣、意愿去反映他所理解的、經歷的生活。游戲的假想、虛構主要指游戲的象征性。

那么,游戲還“假”在什么地方?“假”是指游戲材料可以替代。如果幼兒用替代物進行游戲,那就體現了幼兒的游戲水平。這個替代物已經成為幼兒現實生活中真實物體的一個符號了,說明他們已經將現實生活經驗抽象了出來。隨著幼兒的發展,他們的抽象表征水平會更高,可能就不需要游戲了,幼兒期特有的游戲也就結束了。比如到了小學以后,幼兒期的角色游戲結束了,反思與角色有關的經驗時可能用寫作、用文字、用符號來替代了。幼兒階段還是要用實物表征的,但是幼兒的抽象水平已經到了可以用替代物來代替真實的東西。如果給他一個完全還原真實的場景,要按照現實流程操作,你就不能觀察到他的游戲水平,也不能看出他的游戲意愿是什么,也無法觀察他對真實生活的理解在哪里。幼兒自愿、自發的游戲就是我們觀察了解孩子游戲水平的一種途徑,這也是為什么說游戲具有一種表現性評價的意義,游戲讓老師們學會觀察、學會評價。

所以,如果游戲的整個情節是成人導演的,那么游戲很可能就變成了一種“演戲”,就變成孩子們一種正式的體驗,就要遵循表演的劇本而不是孩子的假想。比如,現在要表演扔手榴彈了,現在要大家一起表演趟水等等,常常是統一行為,也體現不出個體差異。像戴藝、錢敏兩位園長剛才說的例子中,孩子之所以各自表現都不同,就是因為每個孩子都在自己的水平上表現。那么在觀察這樣的游戲中,老師就可以看到游戲中的個體差異。

再如拍球。拍球是不是游戲?我們一定要看孩子的表現。如果孩子按照老師的規定,必須拍出多少個,左手右手交替拍等等。這是在老師的控制下拍球,這是一種技能練習,它就不是游戲。如果是孩子自己拍球,自己想拍,自己想怎么拍就怎么拍,那拍球也像上面的案例一樣,就是幼兒自發的、自主的游戲。

◆ 有低結構的材料就有了“真游戲”嗎?

在實踐中,有些老師認為有了低結構的材料就是真游戲了,就像案例中砌墻的照片。但是,我看到這張照片以后,還要反思。因為投放的材料是低結構的,完全是低結構的磚,這種低結構的材料很容易就引發孩子的自主游戲。低結構材料的價值就在于沒有規定這個材料怎么玩,沒有把它結構化,所以想怎么玩就可以怎么玩。但是,低結構材料在老師的手里卻可能被高結構地使用。比如,教師規定用磚頭搭建什么、必須交錯搭建等。教師預設好了低結構材料的使用規則,就看不到孩子的真實表現,這樣的游戲沒有幼兒的假想、虛構,反倒成了“假游戲”。如果老師看到孩子玩一會兒就無所事事、興趣不濃了,我認為老師首先要做的是反思自己。安吉的老師之所以從“假游戲”中覺醒,一個很重要的前提是他們所持的以“兒童為本”的兒童觀,他們從兒童的體驗出發,當了解到孩子不感興趣時,就反思自己的行為有沒有支持孩子游戲的自主性。比如,他們曾經發現一個孩子總是做經理,孩子問老師“今天可以不做經理了嗎”,但是老師用各種理由不斷鼓勵他堅持扮演總經理,尤其是在有客人老師來的時候。但孩子的體驗是不想玩了,甚至于他在有客人老師觀摩的那天不想上幼兒園。發現這樣的問題,安吉的老師不是再去想辦法讓孩子按老師的想法堅持下去,而是改變自己,把游戲的空間打開,把游戲中“玩什么、怎么玩、跟誰玩”的這些權利都還給孩子。所以,老師們不要總是發愁“孩子的水平這么低,我作為老師該怎么教、怎么引導”,我們首先反思的應該是孩子自發自主游戲的機會有沒有得到保證,我們為幼兒專注、投入、持續地玩自己想玩的游戲提供了怎樣的支持。

對于“真游戲”的概念,經過三輪討論,老師們明確了看游戲不能只看形式是什么樣的,而應該看幼兒的真正體驗是什么。幼兒有沒有感到真地在玩?有沒有感到自愿、自覺、自由、自主地選擇了這樣玩?有這種真地在玩的體驗,就是“真游戲”。“真游戲”的內容恰恰是由幼兒根據生活經歷虛構的,由幼兒假想出來的。辨明“真游戲”里面的“真”和“假”,將幫助教師更準確、更徹底地落實幼兒園游戲。