基于AHP-GIS統計的溪洛渡鎮生態敏感性空間評價

韓 麗,周炳江,明 亮,馬長樂,羅 清,曹世睿

(西南林業大學園林園藝學院,昆明 650224)

隨著城鎮化的高速發展,人們對自然資源的不合理開發利用導致了自然生態、生境的破壞,生態敏感性極度增加,生態系統功能迅速衰減。為合理修復生態破壞的區域,加強生態保護,利用生態敏感性分析是重要的研究方法之一。生態敏感性是指在不損失或不降低環境質量的情況下,生態因子對外界壓力或外界干擾適應的能力[1],主要反映人類活動干擾和自然環境[2]變化對生態系統[3]的影響程度,可表明一個區域內發生生態環境問題的難易程度[4]、可能性大小以及它恢復的速度[5]。目前,國內外學者的關注點已轉移到生態敏感性的綜合評價[6]、損壞的生態環境的重新建設[7,8]、脆弱的生態環 境 的 科 學 管 理[9]、分 區[10,11]可 持 續 發 展 及 其 恢復[12]、指標體系的建立[13]等研究,研究元素也已發展到多因素綜合研究[14],其研究的結果被應用于地質學、生物學[15]、經濟學、土地利用、可持續性研究、災害管理以及氣候變化等多個領域。

隨著地理信息技術的發展,生態敏感性的評價方法與GIS 技術的緊密結合[16,17],使數據收集更加全面,評價方法更加完善,評價結果更為可靠。就GIS 而言,其強大的空間計算能力是未來研究生態環境[18]、地質[19]等問題的主要技術和方向。本文基于衛星影像數據與現場調查數據,根據研究區的特點進行識別,以海拔、植物郁閉度、土壤侵蝕、地類、坡度、坡向、石漠化7 個因子借助GIS 空間分析功能,將7 個因子按不同的生態敏感性層次進行重分類,并利用層次分析法(AHP)確定指標權重,采用多因子加權疊加取最值法[20]對溪落渡鎮的生態敏感性進行分析,得到研究區域生態敏感性等級分布。結合對數據的分析評估研究區域的生態保護重要性等級,為保護地區建設和生態環境提供科學的決策支持和依據。

1 研究區概況

溪洛渡鎮位于云南省昭通市永善縣,東鄰團結鄉,南接馬楠鄉,西靠務基鄉,北隔金沙江與四川省雷波縣相望。地理位置為東經103°63'、北緯28°23',全鎮總面積334.5 km2,境內地形是由東南向西北漸漸抬升,主要以木魚山為主脈,由南向北分別向金沙江散播。海拔最高位于云蕎村姜家山,高度為2 853 m,最低位于水田村火燒灣,高度為390 m,海拔高差接近2 463 m,屬于一種典型的立體氣候。年均氣溫17.6 ℃,年降雨量500~5 109 mm,年日照時數1 200~2 100 h。溪洛渡鎮作為永善縣政治、經濟、文化交流中心,是金沙江流域生態建設的重要節點,也是世界第三大水電站——溪洛渡水電站所在地,大量的開發使溪洛渡生態系統遭到破壞,屬地質災害多發地帶[21]。對溪洛渡鎮進行生態敏感性研究,有助于確定金沙江流域環境發展趨勢和考量生態穩定性,對該研究區域生態修復、可持續發展、合理開發和利用資源、促進研究區域生態穩定都具有現實意義。

2 數據來源及研究方法

2.1 數據來源及處理

本文對于生態敏感性分析所收集到的數據有:2018 年生長季(6—10 月)Landsat 30 m 遙感影像圖、永善縣2016 年二類資源調查矢量數據(數據來源:永善縣林業局提供)、地形圖、生態林保護規劃圖(2016 年)、2018 年云南省統計年鑒、云南省資源字典等資料。對上述收集到的數據進行地理配置、錯誤消除、空間校正等操作,保證數據形成標準化統一的生態敏感性因子地理信息數據庫,使所有數據統一到西安-1980 坐標下,柵格大小為90 m×90 m。

2.2 研究方法

2.2.1 生態敏感性評價指標選取及體系構建 生態敏感性實質是對現狀自然環境背景下潛在的生態問題進行明確的辨識,并將其落實到具體的區域空間[22]。本文中依據溪洛渡鎮生態環境現狀及其地形地貌特征,結合國內外學者對生態敏感性評價中使用的指標[10,23],基于基礎資料的可獲取性和數據的可處理性,于2018 年夏季對研究區域進行實地踏勘,并從實地考察及收集的資料中挑選出影響溪落渡鎮生態環境的關鍵因子。選取指標有海拔、植物郁閉度、土壤侵蝕、地類、坡度、坡向、石漠化。技術路線如圖1 所示。

圖1 技術路線

2.2.2 確定評價因子權重 本文對于評價因子權重的確定借助的是層次分析法(AHP)。層次分析法是一種整理和綜合了人們主觀判斷的客觀分析方法,能有效地將主觀與客觀、定性與定量分析結合的系統化、層次化的分析方法,而且操作較為簡便。

1)建立遞階層次結構。應用AHP 分析決策問題時,首先要把問題條理化、層次化,構造出一個有層次的結構模型,這些層次可以分為3 類:最高層(目的層)、中間層(準則層)、最底層(方案層),每一層次中各元素所支配的元素一般不要超過9 個。

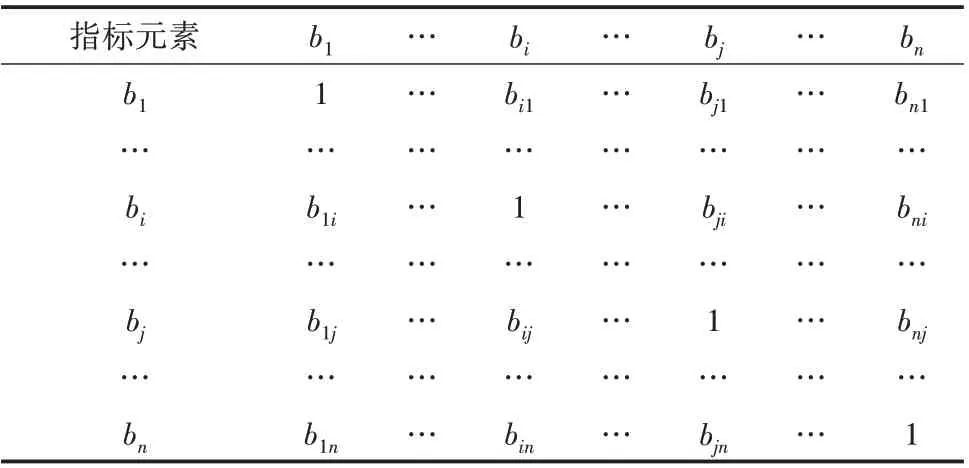

2)構建判斷矩陣。

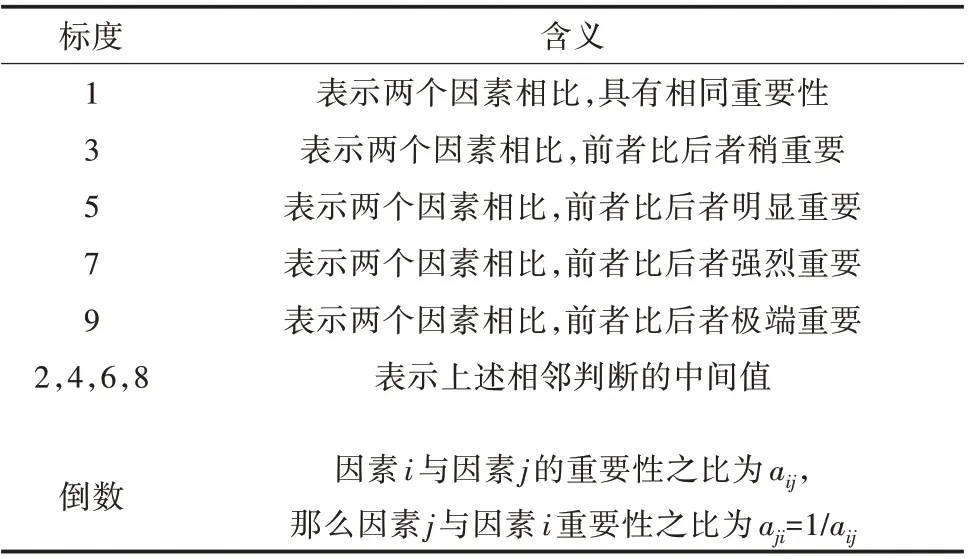

①準則層中的各準則在目標衡量中所占的比重并不一定相同,引用數字1~9 及其倒數作為標度來定義判斷矩陣A=(aij)n×n(表1)。

②根據判斷矩陣標度定義對7 個評價因子建立判斷矩陣表,如表2 所示。

表1 判斷矩陣標度定義

表2 判斷矩陣

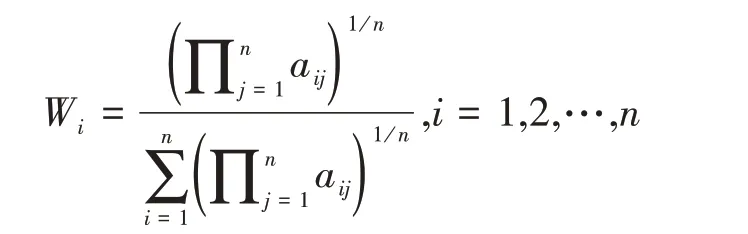

3)層次單排序計算。本文特征向量和特征值的計算采用方根法,其所求得的特征向量即為各參評因子的權重排序。具體計算步驟如下:

①A 元素根據行相乘得一個新的向量;

②新向量的每個分量開n 次方;

③所得向量經過歸一化處理即為權重向量。

利用上述方法得出各評價因子權重。

3 結果與分析

3.1 敏感區重分類

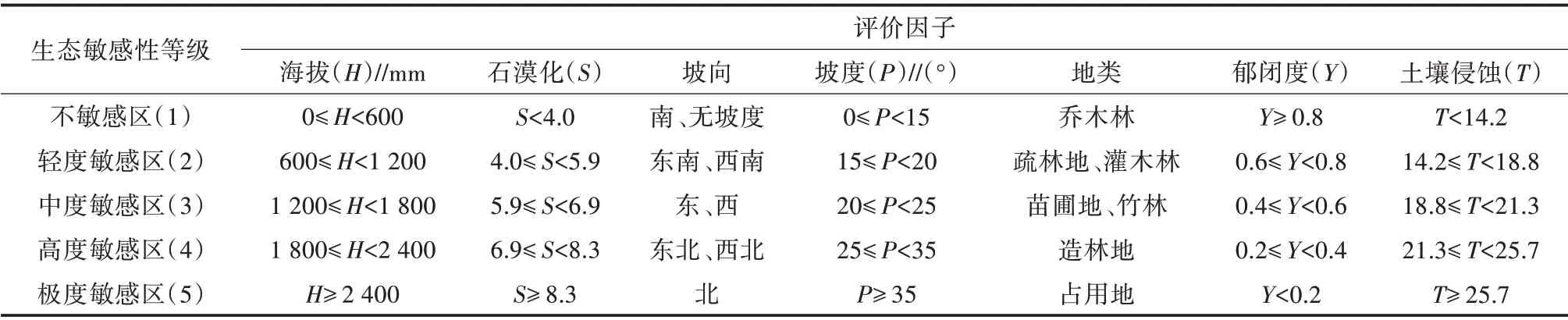

根據《生態功能區劃暫行規程》對各評價因子的敏感性進行等級劃分,將溪洛渡鎮生態敏感性劃分為不敏感區、輕度敏感區、中度敏感區、高度敏感區和極度敏感區5 個等級[24];對這5 個等級相對應的賦值為1、2、3、4、5,如表3 所示。

表3 生態敏感性等級劃分

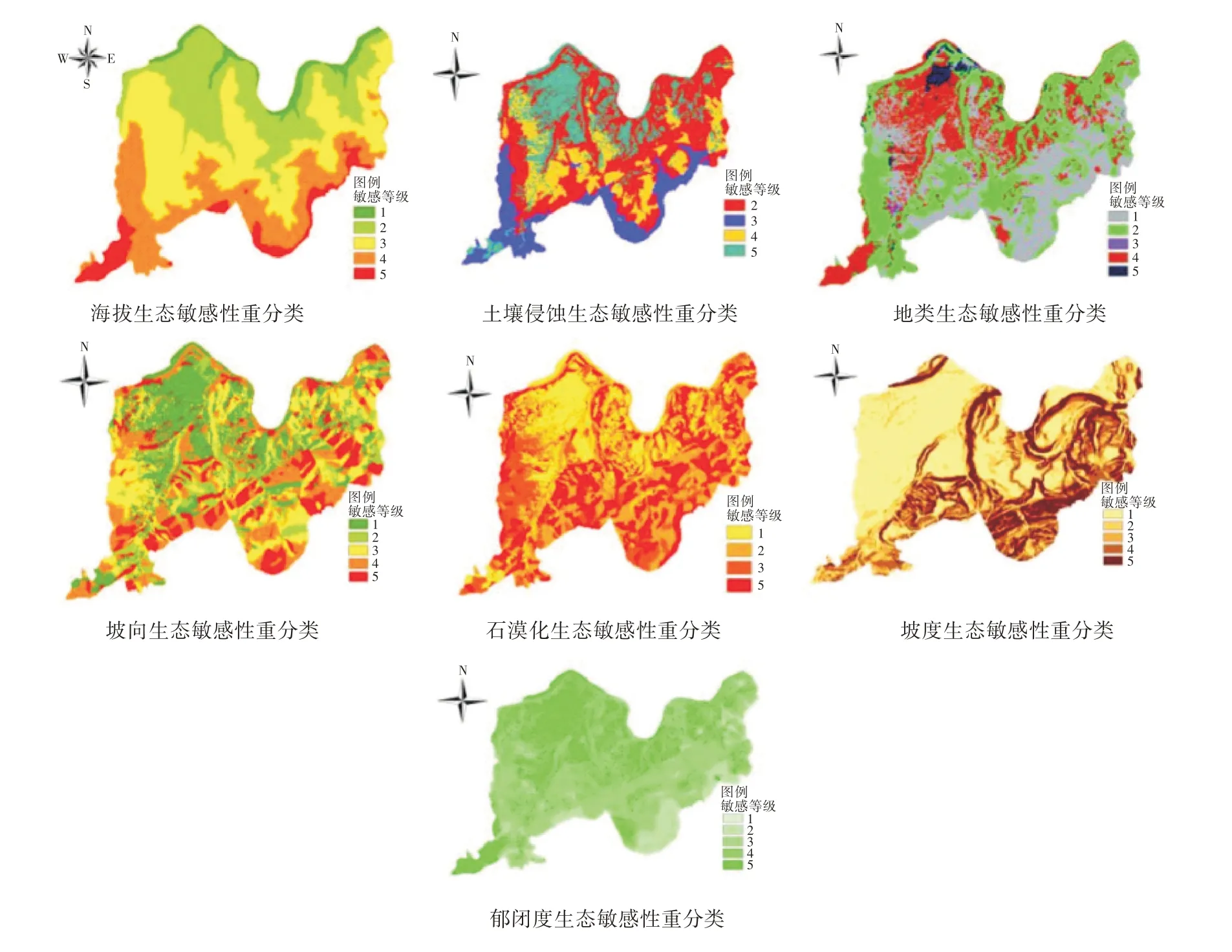

分析表3 中生態敏感區等級劃分的標準及各因子中不同類別對生態敏感性的貢獻值的不同,在了解溪洛渡鎮生態環境的基礎上,對溪洛渡鎮中各評價因子的敏感性進行敏感等級劃分,在ArcGIS 中建立統一字段的數據庫,將矢量數據轉為同分辨率的柵格數據,用Arctoolbox 的重采樣(resample)工具處理DEM 數據,對生態敏感性不同評價因子進行現狀分類,以便疊加分析確定溪洛渡鎮生態敏感性等級。其重分類結果見圖2。通過對7 個因子的現狀與重分類敏感區兩者之間進行比較可發現,石漠化、坡向、地類重分類的空間格局變化較為明顯,而其他4個因子的空間分布卻無明顯變化。

3.2 權重分析

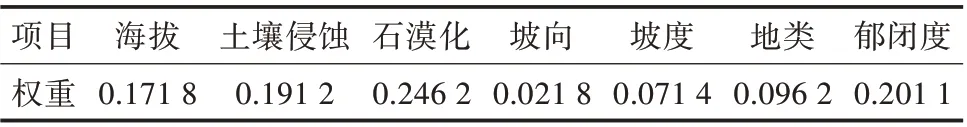

因各因子對生態敏感度重要性程度的不同,為表現溪落渡鎮綜合生態敏感性空間分布格局,本文通過層次分析法,采用1~9 及其倒數的標度方法,并結合專家打分法,得到各因子分別的權重[25](表4)。結果顯示,造成的生態敏感性較高的因子主要有石漠化、郁閉度、土壤侵蝕、海拔。

表4 生態敏感性各測定因子權重

3.3 生態敏感度疊加分析

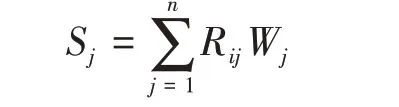

運用ArcGIS 疊加工具對重分類敏感區進行加權疊加,建立加權疊加模型[26],如以下公式:

公式中Sj表示第j 個柵格像元的綜合生態敏感性評價值;Rij表示第i 個指標上第j 個柵格像元上的生態敏感性貢獻值;Wj表示第j個指標的生態敏感性權重值;n 表示柵格像元個數。由此得到永善縣溪洛渡鎮生態敏感性等級空間分布圖(圖3),進而統計出不同等級的生態敏感區面積(表5)與生態敏感性分布情況。由圖3 可以看出,溪洛渡鎮生態敏感性總體趨勢為南部、東南部以及西南部為高度敏感區以及中度敏感區分布較廣的區域,北部及西部以輕度及中度敏感區分布為主,呈階梯狀,自北向南呈現敏感度遞增趨勢。

圖2 生態敏感性測定因子重分類后的空間分布

圖3 生態敏感性等級空間分布

由表5可知,永善縣溪洛渡鎮的不敏感區面積為8.25 hm2,所占比例為0.02%,輕度敏感區13 189.96 hm2,所占比例為39.30%,中度敏感區面積11 336.31 hm2,所占比例為33.80%,高度敏感區面積為9 017.01 hm2,所占比例為26.88%,極度敏感區總面積為19.5 hm2,占總面積的0.06%。由此可見,不同生態等級的面積為輕度敏感區>中度敏感區>高度敏感區>極度敏感區>不敏感區,極度敏感區及不敏感區面積可忽略不計。

表5 溪洛渡鎮不同生態敏感等級面積統計

4 小結與討論

本文以永善縣溪洛渡鎮的自然環境特征為基礎,構建研究區域的評估指標體系,選取海拔、坡度、坡向、石漠化、植被郁閉度、土壤侵蝕以及地類7 個因子作為生態敏感性評價指標,經重分類結合各因子的權重,運用ArcGIS 加權疊加,對研究區進行生態敏感性評價分析,識別生態敏感程度高的區域,并針對其提出生態保護意見。

研究結果表明,研究區內輕度敏感區、中度敏感區及高度敏感區所占比例總和為99.92%,可見溪洛渡鎮的總體生態敏感程度相對較高。層次分析法研究結果顯示,造成的生態敏感性較高的因子主要有石漠化、郁閉度、土壤侵蝕、海拔。海拔高度決定海拔區域的溫度,高海拔對于諸多的植物生長受到抑制,因此生態敏感性隨著海拔的升高而增大;坡度增大,開發和保護的難度增大,一旦發生事故,修復的可能性極大降低;不同的郁閉度和石漠化決定著水土保持能力以及光照度,水土保持能力對于植物的生長發育起著決定性的作用。溪洛渡鎮生態敏感性呈階梯狀,自北向南呈現敏感度遞增趨勢,南部、東南部以及西南部為高度敏感區以及中度敏感區分布較廣的區域,北部沿金沙江區域多為輕度敏感區。對于研究區域內中、高度生態敏感區需注意合理調配資源,嚴禁或限制地域開發,建立保護區,以便更好地完善或修復生態系統,加強生態保護宣傳,注重自然恢復為主、人工恢復為輔的原則。對于金沙江流域周邊生態治理已采取合理的生態保護措施,靠近河岸帶附近,雖多為輕度敏感區,但還是應建立緩沖帶,并種植植物增加郁閉度,防止水土流失;在城鎮內部,增加城市的綠化率;在高山地區,可采取退耕還林等措施對坡度較大、海拔較高、不適合種莊稼的農田進行修復;不斷改進生態敏感度修復的措施;通過生態建設,改善研究區內生態環境,根據城市經濟社會建設需要,引導城鎮發展,合理開展環境建設與生態工程建設,使高度敏感區和中度敏感區的分布空間和分布規模不再增加,并做好積極的修復工作。

基于GIS 技術對生態敏感性的分析是以影響因子為導向、以地理訊息為目標確定生態敏感程度及生態問題的空間分析。地理信息系統可以處理多個空間標準,并為資源需求之間的分配提供工具,幫助決策者進行規劃[27],更加快速地提取生態與自然環境中的各種數據,獲取其中存在的問題。將GIS 矢量疊加技術應用于小尺度的區域生態敏感性研究,可以使生態敏感性因子空間疊加分析變的高效、準確。在生態敏感性研究的發展歷程中,其評價因子的選取逐漸由單一因子分析[28]發展至多因子結合分析[29],本文通過選取7 個代表性因子,反映研究區域內的生態敏感性,但由于資料獲取的困難性,多選擇的為自然因子,對人為因子和外部干擾等因素變量較少,這可能對生態敏感性區劃的結果造成一定的影響,并在因子權重分析中也存在主觀性。這些問題在今后的研究中要繼續補充和完善,本文結果為研究區域內土地資源的合理配置、有序的開發提供了重要的數據支撐與參考,同時也對研究區域內生態建設、保護以及開發具有借鑒意義。