青海少數(shù)民族易地搬遷村落優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與開發(fā)指標(biāo)體系研究

□高 達(dá)

(青海大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院 青海 西寧 810016)

中華傳統(tǒng)文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),無(wú)論是有形的還是口頭的,都顯示出中華民族文化旺盛的創(chuàng)造力。民族傳統(tǒng)文化保護(hù)與開發(fā)是民族文化創(chuàng)新的前提和基礎(chǔ)。在歷史發(fā)展過(guò)程中,聚集于青海的各民族形成了豐富多樣的地方文化并傳承至今[1]。通過(guò)多種方式保護(hù)和開發(fā)青海傳統(tǒng)優(yōu)秀民族文化,對(duì)提升國(guó)家文化實(shí)力和綜合國(guó)力具有基礎(chǔ)性作用。同時(shí),保護(hù)和開發(fā)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,有利于青海區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展[2]。

1 青海易地搬遷村落概況

青海“十三五”期間易地扶貧搬遷涉及179 904 人,規(guī)劃期限為2016—2020 年,共為易地搬遷工程項(xiàng)目籌措資金88.66 億元,對(duì)搬遷村民集中安置和分散安置,配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善搬遷安置區(qū)基本公共服務(wù)設(shè)施,恢復(fù)遷出區(qū)生態(tài)。

依據(jù)課題調(diào)研結(jié)果顯示,青海少數(shù)民族村落共搬遷農(nóng)牧民16 471 人。搬遷后,與縣城距離小于10 km的新村占57.1%,新村房屋主要為磚混結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)。少數(shù)民族搬遷新村平均耕地面積107.01 hm2/村,體育器材平均價(jià)值1.95 萬(wàn)元/村,平均擁有圖書量1 278 冊(cè)/村,圖書價(jià)值平均2.89 萬(wàn)元/村,新村外出務(wù)工的人數(shù)占搬遷村勞動(dòng)力總數(shù)的36.49%。

從地區(qū)分布看,少數(shù)民族搬遷村落的農(nóng)牧民中,海東市占34.86%,西寧市占24.03%;從民族結(jié)構(gòu)看,農(nóng)牧民中少數(shù)民族人數(shù)占72.46%;從年齡結(jié)構(gòu)看,農(nóng)牧民年齡在36~55 歲的中年人占63.33%;從文化程度看,農(nóng)牧民文盲、半文盲占43.19%。

2 指標(biāo)體系構(gòu)建

2.1 構(gòu)建原則

為了使評(píng)價(jià)指標(biāo)體系準(zhǔn)確、科學(xué)地反映易地搬遷村落的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與發(fā)展?fàn)顩r,在評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立過(guò)程中,應(yīng)遵循綜合性和重點(diǎn)性結(jié)合原則、層次性和相對(duì)獨(dú)立性結(jié)合原則、科學(xué)性和指導(dǎo)性結(jié)合原則。

選取和使用指標(biāo)時(shí),盡量選取易得、簡(jiǎn)潔和關(guān)鍵的指標(biāo),同時(shí)所選指標(biāo)應(yīng)有確實(shí)數(shù)據(jù),并貼切易地搬遷村落這一主體因素。

2.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)選取

依托于“青海少數(shù)民族易地搬遷村落優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與開發(fā)研究”課題,依據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒與年度報(bào)告,選取部分有效反映易地搬遷村落發(fā)展情況的指標(biāo)。同時(shí),在閱讀了大量關(guān)于當(dāng)前傳統(tǒng)文化保護(hù)與發(fā)展研究的相關(guān)文獻(xiàn)后,對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)主要觀點(diǎn)進(jìn)行篩選和分類,并選取利用率較高的指標(biāo)構(gòu)建初級(jí)指標(biāo)框架。指標(biāo)選取參考作者舉例如下。

(1)一級(jí)指標(biāo)(文化保護(hù)與開發(fā)):何星亮(2005)[3]、趙悅和石美玉(2013)[4]、賈鴻雁(2007)[5]。

(2)二級(jí)指標(biāo)(保護(hù)水平):何星亮、賀學(xué)君(2005)[6]、劉建平等(2007)[7]、馬曉京(2000)[8]。

(3)二級(jí)指標(biāo)(保護(hù)效益):趙悅和石美玉(2013)、肖曾艷(2006)。

(4)二級(jí)指標(biāo)(文化傳播):何星亮(2005)、劉建平等(2007)。

(5)二級(jí)指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)開發(fā)):賈鴻雁(2007)、肖曾艷(2006)。

(6)二級(jí)指標(biāo)(環(huán)境開發(fā)):賀學(xué)君(2005)、肖曾艷(2006)、張艷和張勇(2007)。

2.3 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)成

依據(jù)對(duì)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化內(nèi)涵的理解,參照國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)、相關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒、年度報(bào)告及課題問卷設(shè)計(jì),結(jié)合青海貧困地區(qū)的文化保護(hù)和發(fā)展現(xiàn)狀,從保護(hù)水平、保護(hù)效益、文化傳播、經(jīng)濟(jì)開發(fā)、環(huán)境開發(fā)5 個(gè)方面對(duì)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的保護(hù)與開發(fā)進(jìn)行評(píng)價(jià)。同時(shí),遵循評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建原則,將保護(hù)與開發(fā)兩個(gè)維度融合成為一個(gè)完整互補(bǔ)的指標(biāo)體系。

2.4 確定指標(biāo)尺度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

將指標(biāo)尺度評(píng)判取值標(biāo)準(zhǔn)劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4 個(gè)由高至低的等級(jí),采用十進(jìn)制評(píng)分法,滿分為100 分,將每個(gè)等級(jí)賦予一個(gè)特定的分?jǐn)?shù)區(qū)間,分別為80~100 分、60~80 分、40~60 分、20~40 分。

根據(jù)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與開發(fā)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,采用德爾菲法,通過(guò)專家征詢和指標(biāo)尺度打分,再進(jìn)行層次分析,判斷準(zhǔn)則層和指標(biāo)層優(yōu)先度。

3 專家評(píng)判指標(biāo)尺度

3.1 專家權(quán)威程度分析

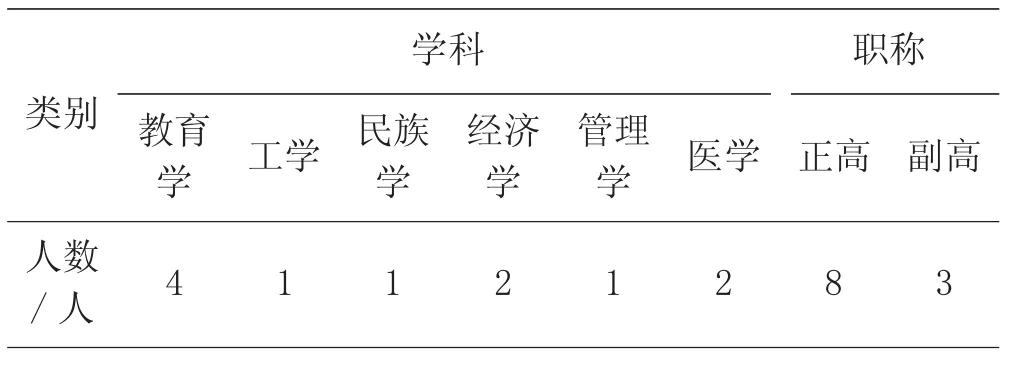

共聘請(qǐng)來(lái)自不同領(lǐng)域、不同學(xué)科位的11 位專家,職稱均在副高及以上,專家情況見表1。

表1 專家情況統(tǒng)計(jì)

3.2 權(quán)重

3.2.1 學(xué)術(shù)水平權(quán)重q1

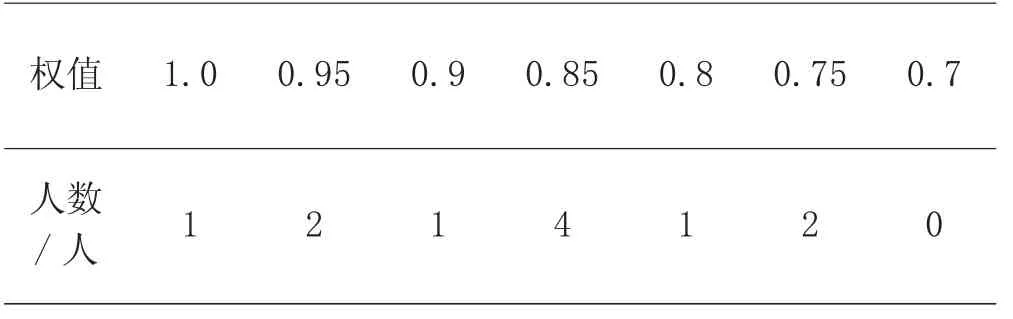

發(fā)出11 份文件,回收率和問卷有效率均為100%,所收集的意見對(duì)于指標(biāo)體系的價(jià)值判定意義重大,根據(jù)權(quán)值設(shè)定表計(jì)算q1,采用一般專家學(xué)術(shù)水平權(quán)值。

3.2.2 判斷依據(jù)權(quán)重q2

專家的判斷依據(jù)主要有工作經(jīng)驗(yàn)、理論分析、參考文獻(xiàn)和直覺,數(shù)據(jù)在收回的主要因素綜合衡量結(jié)果采用一般判斷依據(jù)影響程度權(quán)值,專家自評(píng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)見表2。

表2 判斷依據(jù)專家自評(píng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)

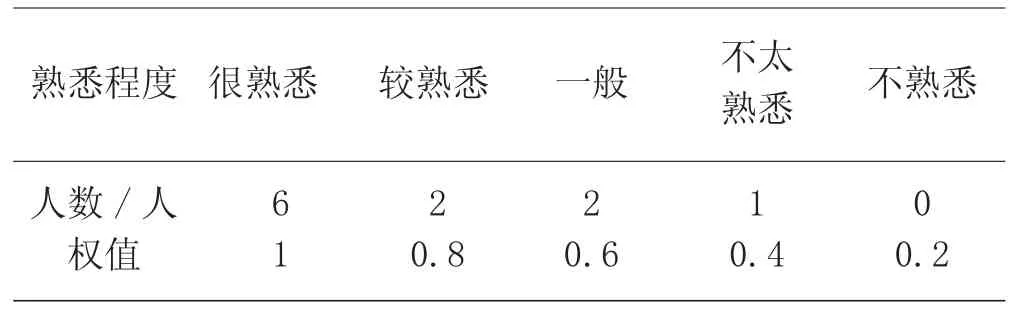

3.2.3 熟悉程度權(quán)重q3

由專家親自判斷并填寫熟悉程度,共設(shè)置了5 個(gè)選項(xiàng),分別是很熟悉、較熟悉、一般、不太熟悉和不熟悉。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析,熟悉程度權(quán)重見表3。

3.2.4 權(quán)威程度權(quán)重分析

根據(jù)德爾菲法權(quán)威程度權(quán)重理論,專家權(quán)威性權(quán)值計(jì)算公式見式(1)。

表3 專家對(duì)指標(biāo)熟悉程度的權(quán)值

經(jīng)計(jì)算,最終專家權(quán)威程度分析見圖1。聘請(qǐng)的11 位專家權(quán)威程度均≥0.70,所以,各專家權(quán)威性滿足指標(biāo)體系打分判定。

4 計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重

選用層次分析法,對(duì)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與開發(fā)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行權(quán)重計(jì)算,具體步驟如下。

第一,建立層次結(jié)構(gòu)模型,簡(jiǎn)要描述。

第二,構(gòu)建判斷矩陣。對(duì)指標(biāo)重要性進(jìn)行打分,建立數(shù)據(jù)記錄模型,給出判斷矩陣M。Sij的取值,選用薩蒂1~9 標(biāo)度法。

第三,計(jì)算一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)權(quán)重,并進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。

第四,羅列各目標(biāo)權(quán)重。

4.1 各層指標(biāo)權(quán)重

(1)Mi表示所構(gòu)造判斷矩陣每一行乘積。

(3)Wi表示判斷矩陣標(biāo)準(zhǔn)化處理,求特征向量。

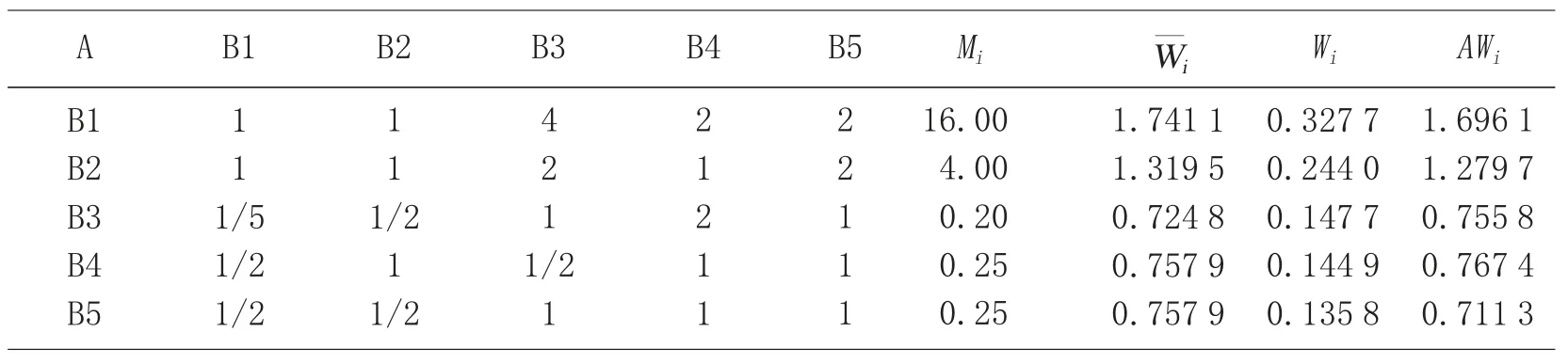

綜合各專家打分,按照少數(shù)服從多數(shù)的原則,選擇多位專家相對(duì)一致的打分意見。經(jīng)過(guò)計(jì)算,可以得到指標(biāo)體系準(zhǔn)則層各指標(biāo)權(quán)重,見表4。

一致性檢驗(yàn):CI=(λmax-n)/(n-1);CR=0.062 3/1.12=0.058 3<0.1,檢驗(yàn)通過(guò)。

表4 準(zhǔn)則層指標(biāo)權(quán)重計(jì)算結(jié)果

同理,可以得出各指標(biāo)層指標(biāo)權(quán)重。

B1 一致性檢驗(yàn):CI=(λmax-n)/(n-1);CR=0.028 9/0.9=0.032 1<0.1,檢驗(yàn)通過(guò)。

B2 一致性檢驗(yàn):CI=(λmax-n)/(n-1);CR=0.075 7/1.12=0.067 5<0.1,檢驗(yàn)通過(guò)。

B3 一致性檢驗(yàn):CI=(λmax-n)/(n-1);CR=0.026 8/0.58=0.046 2<0.1,檢驗(yàn)通過(guò)。

B4 一致性檢驗(yàn):CI=(λmax-n)/(n-1);CR=0.061 4/1.12=0.054 8<0.1,檢驗(yàn)通過(guò)。

B5 一致性檢驗(yàn):CI=(λmax-n)/(n-1);CR=0.054 2/0.9=0.060 3<0.1,檢驗(yàn)通過(guò)。

4.2 最終權(quán)重

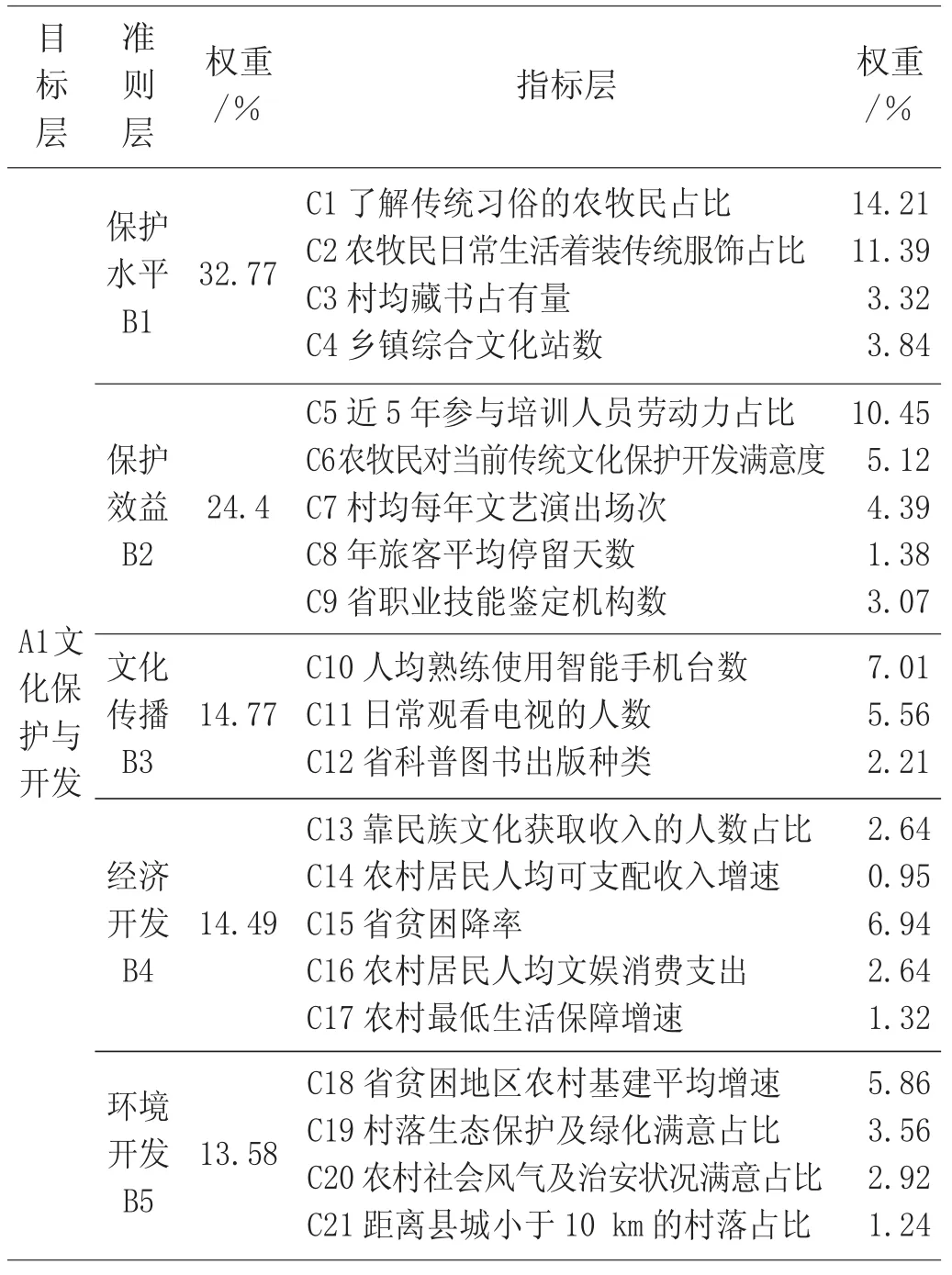

通過(guò)計(jì)算得出易地搬遷村落優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與開發(fā)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系最終權(quán)重,見表5。

5 指標(biāo)體系評(píng)價(jià)結(jié)果

綜上,易地搬遷村落優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與開發(fā)的指標(biāo)中,權(quán)重靠前的均屬于保護(hù)水平準(zhǔn)則層,排名靠后的相對(duì)分散,權(quán)重均不足3%,且以經(jīng)濟(jì)開發(fā)準(zhǔn)則層居多。

總體來(lái)看,青海應(yīng)以保護(hù)為主、開發(fā)為輔,將習(xí)俗傳承作為重要的保護(hù)手段。對(duì)于權(quán)重小于2%的指標(biāo),表明當(dāng)前保護(hù)與開發(fā)中并沒有足夠重視,或處于次級(jí)重要的地位。文化傳播、經(jīng)濟(jì)開發(fā)和環(huán)境開發(fā)準(zhǔn)則層權(quán)重相對(duì)較低,當(dāng)前易地搬遷村落文化保護(hù)還以傳統(tǒng)保護(hù)手段為主,新媒體運(yùn)營(yíng)能力不足,而易地搬遷村落相對(duì)環(huán)境較優(yōu),文化開發(fā)吸引資源影響較小。

6 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)構(gòu)建青海少數(shù)民族易地搬遷村落優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,為今后對(duì)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與開發(fā)的相關(guān)決策提供科學(xué)依據(jù),進(jìn)一步提供科學(xué)方法,但要實(shí)現(xiàn)真正的保護(hù)與發(fā)展,還有許多問題需要研究。研究還存在不足,構(gòu)建體系對(duì)青海少數(shù)民族易地搬遷村落的具體問題缺乏針對(duì)性,指標(biāo)不夠完善,各指標(biāo)之間不夠協(xié)調(diào),部分指標(biāo)相對(duì)生硬、突兀,對(duì)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的反映不足,之后還需要大量閱讀文獻(xiàn)進(jìn)行改進(jìn)和補(bǔ)充。

表5 青海少數(shù)民族易地搬遷村落優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)與開發(fā)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系最終權(quán)重