立足班本課程提升教師課程實施能力的混合式研修實踐

◆張文娟 江蘇省南京市江寧區翠屏山幼兒園

班本課程的有效實施需要教師更加深入地觀察幼兒的興趣、把握幼兒的真實需要,從而創造出適宜的班本課程內容,支持孩子和課程同步生長,這對教師的專業能力提出了更高的要求。可是在實踐中,每個老師都投身于自己本班的班級實踐,班級之間各有不同,如何才能引發老師的共鳴與思考?混合式園本研修作為一種多形式、多途徑、多空間的新型研修模式,能給教師提供一系列分享、解惑、交流、探討的平臺,能幫助老師學會主動聚焦班級幼兒的發展需要,思考班本課程的基點,提高教師的課程意識。

一、且行且思——團隊診斷,把控混合式研修方向

我們通過對全園52名老師進行問卷調查、對話訪談,了解其對課程開展的看法,以及開展班本課程的需要,梳理出以下優勢及不足:

(一)優勢:資源意識與行動能力比較強

調查發現,老師們對班本課程的提出比較感興趣,對網絡流傳的“草坪婚禮”活動紛紛感嘆,自己也想做出這么生動的課程。另外就是由于老師普遍比較年輕。平時的課程實施中,老師們能有意識的借助各種媒體平臺,在課程中充分挖掘家長、幼兒園的資源,以上種種都為班本課程的開展奠定為了豐富的資源基礎。

(二)不足與分析:

1.單純從孩子的興趣出發,缺失理解班本課程的主題核心經驗

老師認為既然要遵循兒童本位,那就應該無條件滿足孩子的興趣,只要是孩子感興趣的都可以作為班本課程的內容,卻忽略了對一個主題核心經驗的分析和把握,以及對孩子的現狀與核心經驗之間的聯結,導致班本課程的科學性缺乏。

2.開展活動形式單一,缺少一日活動皆班本課程資源的運用

訪談中發現很多老師知道在班本課程開展前了解孩子的已有經驗就是要通過觀察、談話開展的,所以就有部分老師認為談話活動是班本課程開展的主要形式。還有很多老師甚至認為集體教學活動沒有必要開展,美其名曰要基于幼兒興趣開展活動。究其原因還是老師對五大領域的關鍵經驗不了解,對集體教學的理解片面,尤其是對如何讓將班本課程主題融入滲透到一日活動中比較困惑。

二、且思且悟——理念先行,引領混合式研修實踐

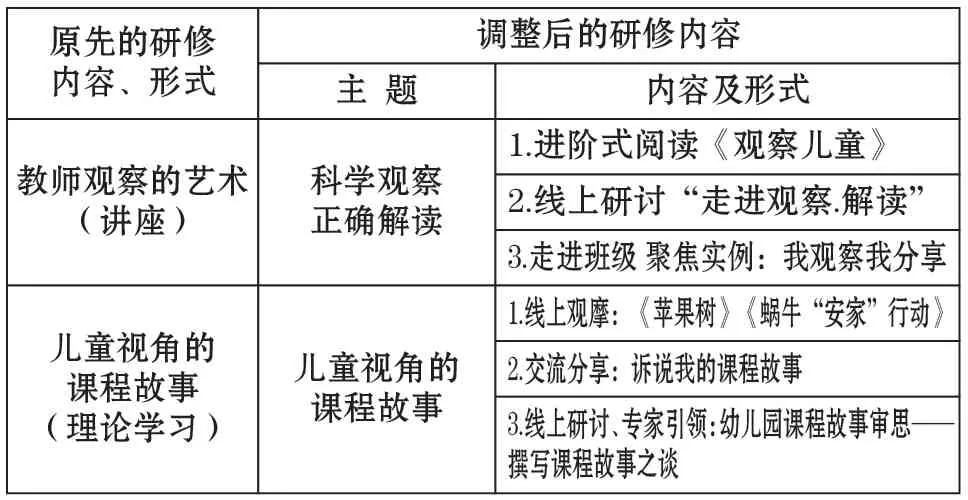

變革研修方式:結合老師反饋的問題及日常的訪談觀察,要想提升教師的課程意識、課程能力就必須必須來一場“真”研修。于是,我們反思以前的研修內容都是一項一項地,一個月可能要研修四項內容,研修形式也是局限于講座。于是我們針對混合式研修的理念對原先的研修計劃進行了調整:

?

凸顯研修主體:混合式研修的核心就是“共享共贏”。它不僅是方式的改變,更是讓教師成為研修的主體,可以是參與者,也可以是發起者、組織者、策劃者。如在開展“幼兒園課程資源的利用”研修中,將全園教師分成三個研修小組,每個組領取一種資源進行統計、分析,人人都是資源的收集者,人人都是研修的組織者,既調動了教師的積極性,促進了課程資源的利用。

三、且悟且行——優化策略,構建混合式研修模式

在統籌梳理教師對于班本課程的問題清單,明晰混合式研修的工作思路之后,我們采用線上與線下、三級聯動、分享交流等措施從不同層面通過不同策略來提升教師課程實施能力,拓展班本課程開展新思路。

(一)線上線下融合式,轉變對班本課程的認識

這種模式是以互聯網為媒介的線上研修和傳統現場研修相結合的形式,我們將其定為“確定主題——理論學習——實地觀摩——互動研討——提煉總結”五部曲,作用是主要幫助老師提升對班本課程理論層面的認識。如一開始我們每個老師對班本課程還不是十分了解,對我們首先拋出問題:“你對班本化課程的實施是如何理解的?”線上讓老師們結合自身的經驗談談自己的理解,老師們各個踴躍發言,主持人也不著急發表正確的理念,而是讓大家帶著自己的問題進行學習,進而談談自己的收獲。在下階段的研修中,我們還是圍繞這個主題,先觀摩一個班級開放的班本活動,結合實際案例談一談如何理解班本的。

(二)三級聯動審議式,提升對班本課程的理解

我們通過“班級審議,管理經驗基礎”“年級組審議,理開展思路”“課程組審議,理實施策略”的團隊課程研究共同體,通過分析——研討——實踐——反思——再實踐——再提煉的六大步驟,加強自我反思及研修能力,不斷提升課程素養。主題開展前每個班級課程審議時三位老師邀請家長共同分析幼兒的已有經驗,年級組審議中會針對班本課程審議中的問題交流探討活動的適宜性,園審議時針對整個主題的實施進行評價總結,進一步優化課程的路徑、開展的具體形式。

(三)分享交流反思式,增進對班本課程的領悟

1.班本主題匯報,互學優點:每個主題的班本課程結束后,我們及時組織教師以PPT或現場觀摩的形式向大家介紹自己的實施過程,在分享中不僅能回顧整個課程開展的脈絡,還能通過學習他人的經驗來反思自己的課程,一舉多得。同時,我們也邀請專家對課程進行點評和指導,指引班本課程實施的方向,提升教師的課程實施能力。

2.課程故事分享,捕捉亮點:在大主題開展中,班級教師還關注到很多有課程價值的小點,如何發揮這些小點的價值呢?我們引導老師以項目活動為實施載體,并將開展的過程整理成課程故事與大家分享如《我的新“棚”友》《枇杷奇遇記》等,讓彼此在學習和借鑒中成長。

(四)分層研訓式,推動研究班本課程的動力

1.全員研修,激發持續研究的熱情:每學期我們都會針對研修主題對全員教師進行內容的調查,通過專家引領與團隊互助的方式,進行集中研修。如我們針對同一主題預設幾個不同的話題進行先分組探討再集中分享,人人準備1-2個問題集中與專家面對面對話。每一次的研討都能聽到老師有趣創新的形式,真正的促進了教師教育智慧的生長。同時,經過幾年的實踐也積累了很多優秀的案例,我們通過全園展示、對外開放讓老師介紹自己的研究過程和研究成果,進一步激發了老師深入探究的自覺行動。

2.分層研修,成就力所能及的自己:針對不同發展層次的教師進行合理劃分,如針對新教師開展了“高結構班本化活動的設計與實施”的專題研修,針對骨干教師開展了“班本課程在一日活動中的滲透”“班本課程與區域游戲的融合”等專題學習,促進不同層次老師對于班本課程的深入理解。并定期開展不同層面的研究小組之間的觀摩和學習,達到互相學習、互相啟發的效用。

班本課程的實施雖然給我們帶來了研修的挑戰,但是探索中我們也發現,只有將研修的主動權賦予老師,讓研修活動不再成為專家、有經驗老師的“一言堂”,提供多種平等、民主、參與的機會,就能促進老師成為主動的思考者、積極的探索者和智慧的決策者。