股權質押、盈余管理與審計師風險應對

葛燕妮 潛力

摘? ?要:基于2007—2018年我國A股1109家上市公司的數據,研究大股東股權質押、真實盈余管理與審計師風險應對之間的關系,探究真實盈余管理程度是否增強了大股東股權質押與審計師風險應對的正向關系。研究發現:大股東股權質押正向影響了審計費用和審計意見;真實盈余管理程度加劇了大股東股權質押后的負面效果,進而加強了大股東股權質押與審計費用間的正向關系,但對審計意見的影響不顯著;進一步的研究發現:上期的審計費用反向助長了當期的股權質押率;存在大股東股權質押的上市公司,審計師出具非標準審計意見的概率會隨審計費用的提高而加大。該結論擴展了審計師風險應對的研究范圍及影響大股東股權質押的其他因素,對提高審計師風險應對及完善大股東股權質押政策具有一定的參考價值。

關鍵詞:大股東股權質押;真實盈余管理程度;審計師風險應對;審計費用;審計意見

一、引言

自2013年股權質押業務允許證券公司承接后,這項業務出現了井噴式的發展,受政策和融資環境的影響,上市公司的大股東更傾向于質押自身持有的股權來獲得資金。根據萬得數據,2020年第一季度,參與質押的公司最高達3072家,A股中被大股東質押的股份一度達到5786億。2019年10月,深交所發布《上市公司股東股份質押(凍結或拍賣等)的公告格式(2019年10月修訂)》,進一步完善了大股東股權質押制度。上市公司為應對大股東股權質押也紛紛開啟“爆倉”警報,大股東股權質押的潛在風險日漸浮出水面。

大股東股權質押是指大股東將持有的股權抵押給銀行、信托公司或其他金融機構,從而獲得貸款資金的一種債務融資行為。相較于將固定資產作為抵押獲得資金,大股東將自身持有的股票作為抵押向銀行或其他金融機構貸款,不需(或少需)要監管層審批(謝德仁等,2016)[1],極大降低了融資成本,是目前比較受大股東青睞的融資方式。但是,由于大股東股權質押融得的資金無需向市場披露,間接導致大股東利用自身便利掏空上市公司的可能性增加;同時,大股東以股票這種投資性金融資產作為抵押標的物,若股價在質押后大幅下降,大股東無力追加擔保且股票價格下跌至股權質押合約的平倉紅線,質權人有權對質押的股票進行處置,進而導致控制權的轉移(王斌等,2013)[2],影響上市公司的穩定性,導致上市公司整體價值受損。

上市公司大股東出于個人薪酬、公司再融資或公司股價等因素的考慮,常有粉飾公司業績的動機。自薩班斯法案(SOX)推出后,企業經營者更加偏向于通過真實盈余管理來粉飾報表。真實盈余管理是指企業經營者通過操縱銷售折扣等真實活動提升當期利潤更不易被外部監督者察覺(Roychowdhury,2006)[3],其較高的隱蔽性使真實盈余管理逐漸成為上市公司粉飾報表的主要手段。但真實盈余管理只能暫時提升公司利潤,對企業未來的整體價值有一定的損害。Katherine(1989)[4]也提出,盈余管理是與公眾利益、中立性原則相矛盾的,其本質是企業管理人員通過有目的地控制對外財務報告過程,以獲取某些私人利益的“披露管理”。

基于我國上市公司的數據發現,大股東在進行股權質押后,有充足的動力和能力要求公司實施盈余管理,且更傾向于真實盈余管理(謝德仁等,2017)[5]。黃志忠和韓湘云(2014)[6]發現,進行股權質押的大股東為規避控制權轉移的風險,會通過操縱真實盈余管理來穩定股價從而提高公司的業績。針對上述問題,投資者、債權人和上市公司的管理者急需獨立性的“第三方”提供公正可靠的財務審計報告來規避由于信息不對稱引起的道德風險。根據“深口袋”理論的觀點可知,上市公司在運行過程中產生了問題導致經營失敗,對上市公司利害相關者造成一定損失時,利害關系者會以審計師出具了不公正的報告或者是其沒有發現嚴重的誤報為借口,將損失轉嫁到審計師身上,向事務所要求相應的補償。因此,審計師在處理存在較高程度大股東股權質押或真實盈余管理的上市公司時,面臨著“背黑鍋”、被辭退、潛在的名譽損失和訴訟等風險。為規避上述的一系列風險,審計師將在審計過程中通過采用不同的審計方式、審計流程以及附加的審計投入來提供真實有效的審計報告(翟勝寶等,2017)[7]。

相較于中小股東,大股東的信息優勢在一定程度上催化了他們做出犧牲中小股東利益或掏空上市公司以謀求更高收益的行為,即利用信息不對稱的“隱藏信息”,調節公司盈余來控制市場股價,通過大幅度增加其股權質押比率實現其資產轉移的目的。針對上述可能的風險,本文在前人研究的基礎上進一步探討:審計師風險應對是否會受大股東股權質押及真實盈余管理程度的影響?真實盈余管理程度是否會加強二者之間的聯系?審計意見是否會受審計費用的影響?審計師風險應對是否會反向影響大股東的股權質押行為?

采用2007—2018 年間我國A股上市公司的相關數據,本文實證研究大股東股權質押對審計師風險應對的影響。結果發現:(1)存在大股東股權質押的上市公司更易被收取更高的審計費用,質押率越高,費用也就越高;存在大股東股權質押的上市公司也更易被出具非標準審計意見,質押率越高,非標準審計意見的概率越高;(2)審計費用受上市公司真實盈余管理程度影響,真實盈余管理程度越高,審計費用越高;審計意見卻不受真實盈余管理的影響;(3)存在大股東股權質押的上市公司,其真實盈余管理程度越高,審計費用越高;大股東股權質押和真實盈余管理的交互項對審計意見的影響卻并不顯著;(4)上期的審計師風險應對策略并未遏制大股東股權質押行為,反而助長了當期大股東股權質押的比率;(5)存在大股東股權質押的上市公司,審計費用越高,被出具非標準審計意見的概率越高。

本文可能的研究貢獻在于:第一,已有的與此文章主題相近的文獻,主要是關于股權質押的特征及經濟風險方面的探究,或是以公司績效角度研究大股東股權質押的后果。關于盈余管理方面的研究主要集中于探討不同盈余方式的區別及盈余管理的經濟后果。鮮有學者將大股東股權質押和真實盈余管理作為解釋變量研究審計師風險應對。本文以大股東股權質押和真實盈余管理的交互為主要研究對象,分析真實盈余管理程度是否會增強大股東股權質押與審計師風險應對的關系。第二,鮮有學者反向研究審計師風險應對對于大股東股權質押的影響,本文以上期審計費用和審計意見為研究對象,進一步探討大股東股權質押率的影響因素。第三,驗證了審計師是否會因為上市公司高昂的審計費用而降低出具非標準審計意見的概率。

二、文獻綜述與研究假設

(一)大股東股權質押與審計師風險應對

關于大股東股權質押對于審計師風險應對的影響,國內外學者都做了嘗試性研究。當前形勢下,大股東股權質押行為相當普遍,質押比率參差不一。面對存在大股東股權質押的上市公司,審計師需要投入更多的人力、物力和精力,搜集盡可能多的有效信息來判斷大股東股權質押行為是退出上市公司前的掏空行為還是借用股權質押為企業引入活力。不光如此,還要考慮審計背后的潛在風險,即出具非標準審計意見后面臨的丟失客戶被辭退風險和出具標準無保留審計意見后將面臨的名譽損失和潛在的訴訟風險(路軍偉等,2015)[8]。張龍平等(2016)[9]證明審計師能夠識別上市公司大股東股權質押帶來的風險,與不存在大股東股權質押的上市公司相比,審計師對存在大股東股權質押的上市公司定價更高,會通過提高審計定價來控制風險。審計師出于對大股東股權質押風險的防控,會提高審計時的努力程度或者增加審計工作的風險溢價來應對可能存在的風險(任莉莉和張瑞君,2018)[10]。大股東股權質押提高了審計師面臨的業務風險和審計風險,使審計師的審計投入增加、審計成本增加、出具非標準審計意見的概率增加(謝德仁等,2016)[1]。審計師在面對存在大股東股權質押的上市公司時,由于存在大股東掏空的企業的信息質量難以保障,因此審計師更傾向出具非標準審計意見以降低審計風險(曾慧宇,2019)[11]。基于以上分析,本文提出以下研究假設:

假設1:上市公司質押率越高,審計費用越高,被出具非標準審計意見的可能性越高。

(二)真實盈余管理與審計師風險應對

關于真實盈余管理與審計師風險應對,真實盈余管理能短暫地提高上市公司的利潤,且具備較高的隱蔽性,是上市公司最常使用的應對審計的方式。由于“深口袋”理論,當審計師披露的公司信息與投資者、債務人等利益相關者預期不一致,或由于公司自身原因導致利潤水平達不到預期時,即便審計過程嚴格遵守法律法規,審計師也可能會被企業利益相關者起訴,所以審計師不得不提高警惕,投入更多的精力,以更加嚴謹的態度進行審計活動。曹瓊等(2013)[12]基于盈余管理視角實證檢驗發現,盈余管理在一定程度上增加了審計難度,審計師需要投入更多的時間精力出具客觀可靠的審計報告,審計成本增加,審計費用增加。程昔武等(2018)[13]發現真實盈余管理增加了審計風險,且對審計師收取的審計費用具有顯著影響。一系列針對我國證券市場的實證研究發現,審計師出具非標準審計意見的概率會隨著盈余管理程度的加深而增大,這代表著審計師能識別并揭露上市公司的盈余管理行為(夏立軍和楊海斌,2002;徐浩萍,2004)[14,15]。真實盈余管理程度越高的企業,財務報表的粉飾性越強,面對真實盈余管理程度較高的上市公司,出于自保,審計師出具非標準審計意見的概率也會增加。由盈余管理與審計師風險應對的關系不難推斷出真實盈余管理與審計師風險應對之間存在某種聯系。基于以上分析,本文提出以下研究假設:

假設2:上市公司真實盈余管理程度越高,審計費用越高,被出具非標準審計意見的可能性越高。

(三)大股東股權質押、真實盈余管理與審計師風險應對

大股東股權質押屬于正常的融資活動,若上市公司將大股東股權質押行為的風險控制在合理范圍,這一行為可能不會對審計師的審計決策產生顯著影響。張俊瑞等(2017)[16]研究證明,僅存在大股東股權質押的情況不足以對審計師風險應對產生顯著影響,為應對大股東股權質押潛在的風險而實施的盈余管理行為才是影響審計師風險應對的主要因素。譚燕和吳靜(2013)[17]也從質權人的角度分析了質權人更傾向于將質押貸款發放給盈余質量高的上市公司。上市公司在進行大股東股權質押后為避免向市場傳遞企業資金鏈緊張的信號,有強烈的動機和能力來操縱上市公司的真實盈余。王斌和宋春霞(2015)[18]通過研究發現,大股東股權質押往往會引發公司層面真實盈余管理水平的升高。謝德仁等(2016)[1]研究顯示,大股東股權質押后,為避免控制權轉移以及掏空行為的暴露,更多通過盈余操作和改變信息披露時間等方式以維持股價的穩定或掩蓋掏空的目的,這將直接影響審計師的決策。所以,當審計師面對存在大股東股權質押的上市公司時,該上市公司的真實盈余管理程度將加劇審計師自身風險防范意識,以更加詳細的審計程序及審計投入完成整個審計活動,因此審計師會收取更高的審計費用來補償審計成本,出具更高概率的非標準審計意見規避潛在的審計風險。基于以上分析,本文提出以下研究假設:

假設3a:大股東股權質押率越高、真實盈余管理程度越高,審計費用越高。

假設3b:大股東股權質押率越高、真實盈余管理程度越高,非標準審計意見概率越高。

三、研究設計

(一)數據與樣本

本文選取2007—2018年A股上市公司,在剔除金融行業公司、ST公司和缺失數據公司后,共得到1109家樣本公司。因計算真實盈余管理時需要滯后兩期,所以研究區間實際為2009—2018年,為了減小異常值對估計結果可能造成的影響,我們對連續變量在1%和99%水平上進行了Winsorize處理,總計獲取11 090個觀測值。大股東股權質押率以及審計意見、審計費用等數據分別來自萬得數據庫和國泰安數據庫,在Excel 2010篩選整理后再運用Stata 15.0進行統計回歸分析。

(二)變量定義與模型設定

1. 被解釋變量。本文以翟勝寶等(2017)[7]做法為基礎,取各上市公司年度末合計的境內審計費用的對數作為審計師風險應對在審計費用上的體現,即審計費用LNAFEE;審計意見AOPINION則以會計年度末事務所對各上市公司出具的審計意見為參考,當出具非標準審計意見時AOPINION為1,否則為0。

2. 解釋變量。(1)PLEDRAT表示大股東股權質押比率,以張俊瑞等(2017)[16]的方法為基礎,將上市公司前十大股東年末質押的總股數與上市公司總發行股數之比作為大股東股權質押程度的衡量指標。(2)REMs表示真實盈余管理程度,參考 Roychowdury(2006)[3]、Cohen和Zarowin(2010)[19]的方法,取異常經營活動現金流(ABCFO)、異常生產成本(ABPROD)和異常操縱性費用(ABDISX)之和的絕對值,在Zang(2011)[20]研究的基礎上,將這三個相互影響的指標合成一個真實盈余管理總和REMs,即REMs=|ABPROD-ABCFO-ABDISX|,REMs作為真實盈余管理程度的測度,其值越大,代表上市公司當年真實盈余管理的程度越高。

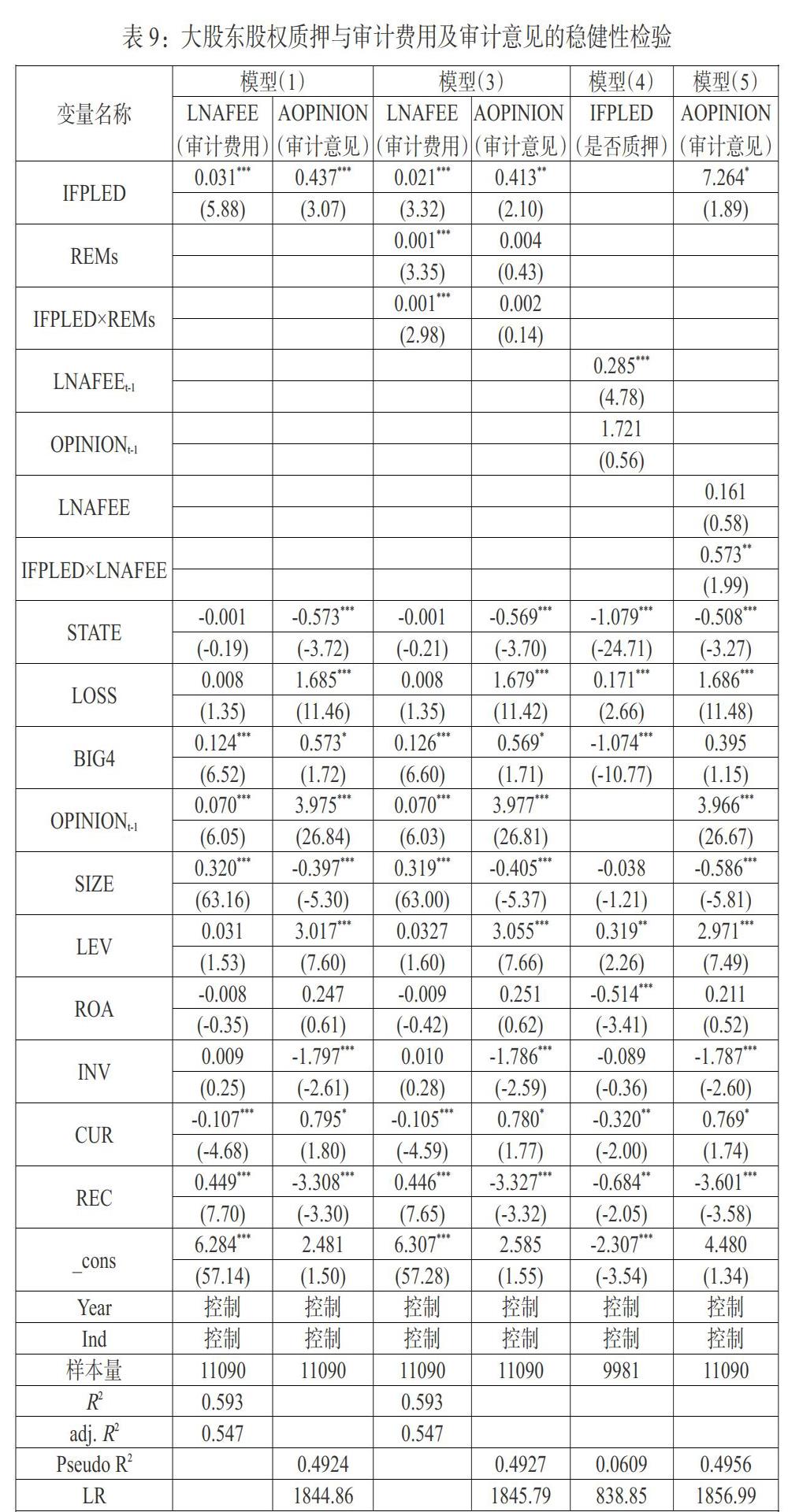

3.控制變量。根據已有關于審計費用和審計意見的實證研究,以Simunci(1980)[21]模型為基礎,參考權小峰和陸正飛(2016)[22]、張俊瑞等(2017)[16]的做法,本文模型包含以下控制變量:公司規模(SIZE);公司資產負債率(LEV);公司總資產收益率(ROA);公司虧損狀況(LOSS),若當年存在虧損,取值為1,否則為0;存貨占比(INV);公司流動比率(CUR);公司應收賬款占比(REC);審計師事務所是否是國際四大(BIG4),國際四大取值為1,否則為0;產權性質(STATE),國有股為1,非國有股取值為0;上期審計意見(OPINIONt-1)。最后,在模型中加入年度、行業虛擬變量,使回歸結果更具有可信度。具體變量定義見表1。

4. 模型設定。為研究大股東股權質押、真實盈余管理與審計師風險應對的關系,本文構建以下多元回歸模型:

模型1和2以上市公司大股東股權質押比率和真實盈余管理程度為解釋變量,以審計費用和審計意見為被解釋變量,模型3引入大股東股權質押比率和真實盈余管理程度的交互項,檢驗真實盈余管理程度對大股東股權質押和審計師風險應對二者關系的影響,以及是否會因真實盈余管理程度的不同而表現出差異。關于審計費用的回歸本文采用雙向固定效應模型,審計意見的回歸采用Logit回歸模型。

四、實證結果與分析

(一)描述性統計和相關性分析

表2針對11090個上市公司觀測值的統計發現,樣本公司大股東股權質押率均值為35.1%,且存在大股東將99.8%的股權進行質押融資的情況,樣本公司大股東股權質押情況較為嚴重;真實盈余管理程度均值為13.353,標準差高達13.729,最大值與最小值差距懸殊,說明大部分樣本公司采用了真實盈余管理,真實盈余管理的應用較為普遍。

本文的各個變量之間的Pearson相關性檢驗結果見表3。首先,審計意見與審計費用顯著負相關,與大股東股權質押率顯著正相關,符合預期;其次,審計費用與真實盈余管理程度顯著正相關,與預期相符;最后,真實盈余管理程度與大股東股權質押率顯著正相關,說明大股東股權質押率越高,大股東進行真實盈余管理的動機越強烈。

(二)實證結果與分析

模型1—3的回歸結果見表4。從模型1來看,大股東股權質押率與審計費用在1%水平上顯著正相關,與審計意見在1%水平上顯著正相關,即大股東股權質押率越高,審計費用越高,越易被出具非標準審計意見,假設1通過實證檢驗。這一結果說明,與不存在大股東股權質押的上市公司相比,審計師會通過提高審計費用和出具非標準審計意見來應對大股東股權質押可能帶來的風險。

從模型2的回歸結果看,在真實盈余管理情況下,樣本公司真實盈余管理程度與審計費用在10%水平顯著正相關,與審計意見的關系不顯著。這一結果說明,真實盈余管理程度越高,其報表的粉飾性越強,上市公司為掩蓋真實目的做出的“真實”業務就越多,審計師需消耗更多的時間成本、人力成本還原上市公司真實的財務報表,這些額外增加的審計投入表現在審計費用上會出現真實盈余管理程度越高、審計費用越高的現象;審計意見方面,審計師深知出具非標準審計意見對于上市公司的影響,當上市公司進行真實盈余管理后呈現的財務報表符合國家發布的企業會計準則和相關會計制度的規定且能從整體上公允反映上市公司的財務狀況、經營成果和現金流量時,審計師沒理由給上市公司出具非標準審計意見,因此,樣本公司的真實盈余管理程度與審計意見無顯著關系。

從模型3的回歸結果看,大股東股權質押率和真實盈余管理程度的交互項與審計費用在5%水平上顯著正相關,與審計意見的關系不顯著,說明上市公司在存在大股東股權質押情況下,真實盈余管理使大股東股權質押與審計師費用的正相關關系更加顯著,即真實盈余管理程度在大股東股權質押和審計費用之間起了正向調節的作用。上市公司存在大股東股權質押時,其真實盈余管理加大了審計師的任務量,這種欲蓋彌彰的做法放大了大股東股權質押背后的潛在風險,也更加引起審計師的警惕。為避免誤判,審計師會以更嚴謹復雜的程序展開審計調查。因此,大股東股權質押對于審計費用的正向影響會隨真實盈余管理程度的加深而增加。而真實盈余管理程度在大股東股權質押和審計意見二者關系中并未起到調節作用。因此,審計意見假設3a成立,假設3b不成立。

(三)進一步分析

前文的實證結果說明,當上市公司存在大股東股權質押時,真實盈余管理程度增強了大股東股權質押率與審計費用的相關性。那么,上期的審計師風險應對是否會影響當期大股東股權質押行為呢?存在大股東股權質押的上市公司,審計費用是否會影響大股東股權質押與審計意見之間的關系呢?

股價作為虛擬資產會因審計師出具的非標準審計意見而出現波動,影響公司的股價穩定,相比于被出具標準審計意見的債務契約,出具非標準審計意見會導致更高的利息率、更小的貸款規模以及更多的擔保(韓維芳和劉欣慰,2019)[23]。高昂的審計費用和非標準審計意見無形中向上市公司大股東傳達了股權質押背后的成本,大股東可能會受上期審計費用和審計意見的影響在一定程度上降低大股東股權質押的比率。為進一步驗證當期大股東股權質押與上期審計師風險應對之間的關系,本文擬采用模型4進行檢驗。

由表5的回歸結果可知,上期的審計費用與當期的大股東股權質押率呈顯著正相關關系,上期的審計意見與當期的大股東股權質押率無顯著關系。這說明,在控制了上市公司規模后,上期的審計費用越高,代表上期審計活動投入越大,向市場傳遞出的信息更加全面,信息透明高,銀行和金融機構對于大股東股權質押比率的接受度更高,因此大股東在進行當期股權質押時,其比率會增加;審計意見方面,當期大股東股權質押率并不會受上期審計意見的影響,說明僅靠審計師約束大股東股權質押效果可能會出現反噬,我國必須出臺更加完善的大股東股權質押規范制度予以制約。

李東平(2001)[24]指出,當審計師對存在大股東股權質押的上市公司提出非標準審計意見時,在接下來的審計年度里,這家事務所會為自己說“不”付出慘重的代價。近年鮮有審計師被辭退的消息傳出,可猜想被雇傭的審計師為了規避被辭退的風險與雇傭方達成了某種協議,為了避免客戶的大量流失,審計師很可能妥協于客戶壓力,在其他條件不變的情況下,非標審計意見的概率將因此下降(辛清泉和黃琨,2009)[25]。審計師對大股東股權質押的上市公司睜一只眼閉一只眼,在充分衡量大股東股權質押可能引起的一系列風險后,利用審計費用來衡量潛在的訴訟費用及聲譽損失補償,并將其反映在審計費用上,以高昂的審計費用來彌補“東窗事發”后的名譽損失和被訴訟風險。存在大股東股權質押的上市公司為了維護股價市值,有充足的動機與審計師勾結,以做出不影響股價市值的商業鑒定,進一步默許審計師提出的高昂審計費用。達成此種協議后的審計師可能會選擇性地降低審計標準,有選擇性地披露或選擇錯開重要時間節點披露。基于以上分析,本文猜測存在大股東股權質押的上市公司,審計費用與被出具非標準審計意見的概率存在聯系。為驗證這一猜測,本文采用模型5驗證存在大股東股權質押時審計費用與審計意見的關系。

本文對審計費用和大股東股權質押率去中心化后將數據進行Logit回歸,回歸結果見表6。審計意見與大股東股權質押率和審計費用的交互項在1%水平上顯著正相關。說明上市公司存在大股東股權質押時,審計費用越高,被出具非標準審計意見的可能性越高。這是因為審計費用的提高反映的是其背后審計成本的提高,而審計成本又反映了該家上市公司財務報表的復雜性,當存在大股東股權質押時,越復雜的財務報表越難排除該家上市公司存在較嚴重的掏空行為。出于對審計風險的防控、對自身名譽保護及潛在訴訟風險的排除,審計師不會因收取較高的審計費用而包庇上市公司,反而更易出具非標準審計意見來維護市場的公正性。

(四)穩健性檢驗

為了保證回歸結果的穩健性,在研究大股東股權質押和真實盈余管理程度與審計意見的關系時,用Probit模型替換原來的Logit模型對模型1、2、3、5中的大股東股權質押率、真實盈余管理程度、審計費用對審計意見的影響進行穩健性檢驗,由表7的回歸結果發現,改變模型對主要結論并未產生影響。

為緩解大股東股權質押對審計師風險應對的內生性問題,以滯后一期的大股東股權質押率L_PLEDRAT、滯后一期的真實盈余管理程度L_REMs以及二者的交互項L_PLEDRAT×L_REMs作為模型1、2、3的工具變量,對模型進行兩階段最小二乘法的檢驗。由回歸結果(見表8)可知,改變算法對結論并未產生影響。

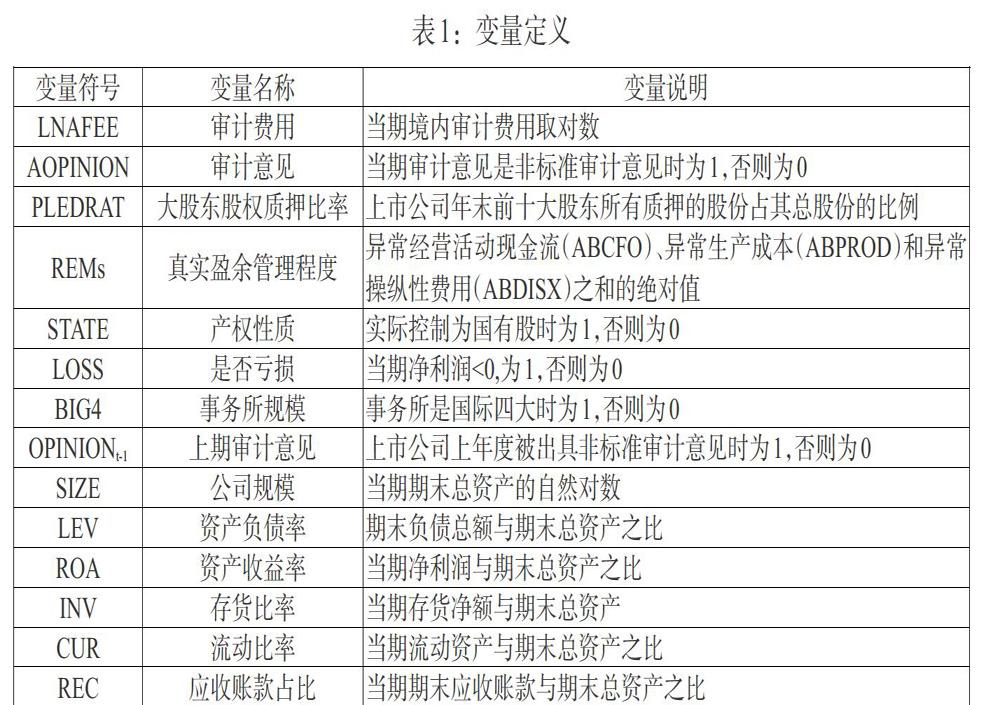

將大股東是否質押(IFPLED)代替大股東股權質押率(PLEDRAT),對模型1、3、4、5進行檢驗,回歸結果(見表9)顯示結論穩定。

五、結論與建議

大股東股權質押事件層出不窮,越來越引起社會關注。本文以2007—2018年我國A股上市公司為樣本,研究了大股東股權質押、真實盈余管理程度與審計師風險應對之間的關系。通過大量的數據驗證得出如下結論:第一,大股東股權質押正向影響了審計師風險應對。即存在大股東股權質押的上市公司大股東股權質押率越高,審計費用越高,被出具非標準審計意見的可能性也越高。第二,上市公司采取的真實盈余管理程度越高,審計費用越高,但被出具非標準審計意見的可能性不受真實盈余管理程度的影響。第三,對于審計費用來說,存在大股東股權質押的上市公司,其真實盈余管理程度放大了大股東股權質押背后的潛在風險,因此其審計費用會隨真實盈余管理程度的加深而提升;而審計意見中這二者的交互影響不顯著。第四,上期的審計費用會正向影響當期的大股東股權質押率。第五,存在大股東股權質押的上市公司,審計費用越高,出具非標準審計意見的可能性越高。

本文的研究視角放在了真實盈余管理對大股東股權質押與審計師風險應對二者關系的影響,在一定程度上是為了提高大股東之外的中小投資者和市場監管部門對大股東股權質押的警惕性,充分了解審計師對于質押風險的處理方式,在學術上也拓寬了大股東股權質押的研究領域。大股東股權質押在一定程度上是把“雙刃劍”,合理的質押能夠在短時間獲得融資,但是大股東利用自身持股優勢惡意掏空或侵占小股東權益在一定程度上違背了資本市場公平公正的原則。審計師在面對上市公司時,對大股東股權質押的重視程度較高,一般會采取提高審計費用的手段來降低風險,而真實盈余管理作為盈余管理的一種方式,由于隱蔽性強、仿真度高且經濟作用相對緩慢,審計師很難覺察出真實盈余管理,對真實盈余管理的敏感度偏低,風險應對的方式相對薄弱和單一。

針對信息不對稱的市場大環境,本文提出如下建議:首先,政府應在市場體系中發揮引導作用,積極引導建立健全信息共享平臺,建設以數據共享為初衷的集成數據環境,實現上市公司信息網絡化和數字化,最大程度降低信息不對稱程度;其次,應建立并完善公正公開的項目風險預警機制,完善關鍵風險因素指標,加強對信息不對稱的風險干預;最后,培育公正規范的審計平臺,增加披露信息的透明化,進一步規范大股東股權質押貸款業務,加強對出質公司大股東股權質押貸款的管理,防范金融風險,保護銀行的合法權益。

此外,對于審計師事務所,本文就提高審計工作的效率提出如下幾點建議:首先,強化審計人員的法律道德意識,認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限,依法審計;其次,提高審計敏銳度,最大限度地從財務報告中挖掘出有用信息,將大股東掏空行為“扼殺在搖籃里”;最后,提高審計科學技術,拓寬審計領域,探索更加高效的審計方式和更加行之有效的審計風險應對措施,以更加專業敏銳的審計態度擔起第三方神圣責任,充分保護中小投資者利益,以更加公平公正的態度維護資本市場的原則與秩序。

參考文獻:

[1] 謝德仁,鄭登津,崔宸瑜.控股股東股權質押是潛在的“地雷”嗎?——基于股價崩盤風險視角的研究 [J].管理世界,2016,(5).

[2] 王斌,蔡安輝,馮洋.大股東股權質押、控制權轉移風險與公司業績 [J].系統工程理論與實踐,2013,33(7).

[3]Roychowdhury S. 2006. Earnings Management through Real Activities Manipulation [J].Journal of Accounting and Economics, 42(3).

[4]Katherine S. 1989. Commentary on Earnings Management [J].Accounting Horizons,(12).

[5]謝德仁,廖珂,鄭登津.控股股東股權質押與開發支出會計政策隱性選擇 [J].會計研究,2017,(3).

[6]黃志忠,韓湘云.大股東股權質押、資金侵占與盈余管理 [J].當代會計評論,2014,(2).

[7]翟勝寶,許浩然,劉耀淞,唐瑋.控股股東股權質押與審計師風險應對 [J].管理世界,2017,(10).

[8]路軍偉,馬威偉,李奇鳳.審計師會選擇性地抑制盈余管理嗎?——基于對非經常性損益盈余管理的實證檢驗 [J].經濟管理,2015,37(11).

[9]張龍平,潘臨,歐陽才越,熊家財.控股股東股權質押是否影響審計師定價策略?——來自中國上市公司的經驗證據 [J].審計理論研究,2016,(6).

[10]任莉莉,張瑞君.控股股東股權質押、審計延遲與審計定價——基于我國滬深兩市A股市場2006—2016年數據的分析 [J].商業研究,2018,(5).

[11]曾慧宇.產業政策、盈余信息質量與審計意見[J].商業經濟與管理,2019,(6).

[12]曹瓊,卜華,楊玉鳳,劉春艷.盈余管理、審計費用與審計意見 [J].審計研究,2013,(6).

[13]程昔武,紀綱,張澤云,張順.真實盈余管理影響內部控制審計收費嗎?——來自中國A股上市公司的經驗證據 [J].南京審計大學學報,2018,15(4).

[14]夏立軍,楊海斌.注冊會計師對上市公司盈余管理的反應 [J].審計研究,2002,(4).

[15]徐浩萍.會計盈余管理與獨立審計質量 [J].會計研究,2004,(1).

[16]張俊瑞,余思佳,程子健.大股東股權質押會影響審計師決策嗎?——基于審計費用與審計意見的證據[J].審計研究,2017,(3).

[17]譚燕,吳靜.股權質押具有治理效用嗎?——來自中國上市公司的經驗證據 [J].會計研究,2013,(2).

[18]王斌,宋春霞.大股東股權質押、股權性質與盈余管理方式 [J].華東經濟管理,2015,(8).

[19]Cohen D A,Zarowin P. 2010. Accrual-Based and Real Earnings Management Activities around Easoned Equity Offerings [J].Journal of Accounting and Economics, 50(3).

[20]Zang A Y. 2011. Evidence on the Trade-Off between Real Activities Manipulation and Accrual-Based Earnings Management [J].The Accounting Review, 87(2).

[21]Simunic D A. 1980. The Pricing of Audit Services:Theory and Evidence [J].Journal of Accounting Research,18(2).

[22]權小鋒,陸正飛.投資者關系管理影響審計師決策嗎?——基于A股上市公司投資者關系管理的綜合調查 [J].會計研究,2016,(2).

[23]韓維芳,劉欣慰.非標意見內容是否影響審計師變更與審計收費? [J].審計與經濟研究,2019,34(4).

[24]李東平,黃德華,王振林.“不清潔”審計意見、盈余管理與會計師事務所變更 [J].會計研究,2001,(6).

[25]辛清泉,黃琨.監管政策、審計意見和審計師謹慎性 [J].中國會計與財務研究,2009,(1).