穴位指壓及乳房按摩對(duì)急性乳腺炎患者腫塊期的影響

張建建 李曉

(延安市中醫(yī)醫(yī)院,陜西 延安,716000)

急性乳腺炎是哺乳期常見疾病,發(fā)病率高,常見于初產(chǎn)婦,多發(fā)生于產(chǎn)后一個(gè)月內(nèi)。發(fā)病初期,急性乳腺炎患者主要伴有不同程度的乳房腫痛、腫塊以及發(fā)熱等癥狀,若腫塊得不到有效的治療,則可進(jìn)一步發(fā)展為膿腫,既增加了患者的痛苦,又影響哺乳質(zhì)量以及母嬰身體健康[1]。西醫(yī)治療中,主要以抗菌藥物治療為主,但效果一般,且長期用藥,可能對(duì)嬰兒健康造成不良影響。隨著中醫(yī)學(xué)技術(shù)的發(fā)展,中醫(yī)療法在急性乳腺炎的治療中發(fā)揮著優(yōu)勢(shì),主要采用辨經(jīng)、辯證、辨病的方法進(jìn)行選穴,為患者進(jìn)行穴位指壓及乳房按摩等護(hù)理干預(yù),取得明顯效果。基于此,現(xiàn)做具體報(bào)道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2018 年12 月至2019 年12 月我院收治的急性乳腺炎患者共83 例為本次課題的研究對(duì)象,隨機(jī)分成兩組,參考組41 例患者中,年齡22-36 歲,平均年齡為(25.31±4.28)歲。觀察組42 例患者中,年齡23-37 歲,平均年齡為(26.73±4.19)歲。兩組患者在一般資料方面的比較,無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,P>0.05。

1.2 方法

(1)參考組進(jìn)行抗菌藥物治療以及常規(guī)護(hù)理。(2)觀察組在上述基礎(chǔ)上進(jìn)行穴位指壓及乳房按摩。穴位指壓:明確相關(guān)穴位位置,通常情況下選取乳根、太沖、肩井、膻中、大椎、曲池、乳中、至陽、合谷、內(nèi)庭、靈臺(tái)等穴位,根據(jù)患者的臨床癥狀加減,對(duì)于熱者加捏脊,同時(shí)按壓曲池、大椎;腫壅者按壓血海、內(nèi)庭,同時(shí)扣擊膻中;滯乳者,按壓少澤、至 陽;乳房伴有硬結(jié)者,加灸乳根、靈臺(tái),并捋乳頭至排出乳汁。指導(dǎo)患者合理體位,放松肌肉,對(duì)相關(guān)穴位進(jìn)行點(diǎn)、按、揉、壓、擠、捏,使穴位產(chǎn)生酸、脹、熱等感覺,每穴5 分鐘,每天兩次,持續(xù)治療三天。乳房按摩:用溫度適宜的濕毛巾熱敷整個(gè)乳房,在乳房上涂適量凡士林,一手托住乳房,另一手用指腹按摩乳房,從乳房根部開始至乳暈處結(jié)束,并輕捋乳頭,保證乳頭部輸乳管暢通,幫助排出積乳。同時(shí),用指腹在乳房結(jié)塊部位按摩,注意控制力道,由輕到重,力度以患者無痛苦癥狀為宜。每天兩次,治療三天。

1.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

采用SPSS18.0 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

2 結(jié)果

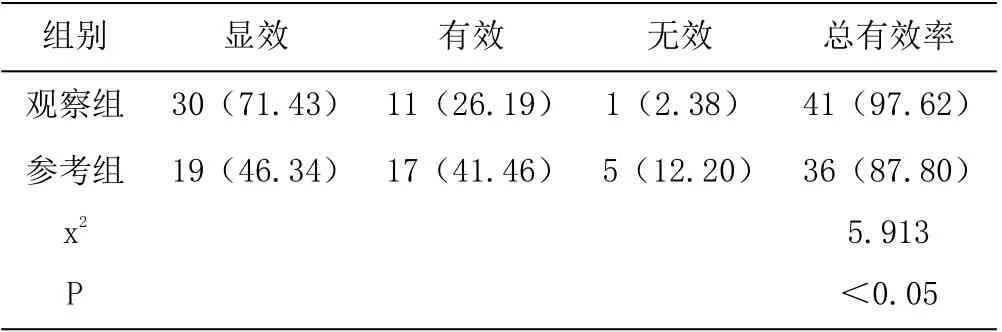

比較兩組患者的臨床效果 觀察組患者的總有效率明顯高于參考組,P<0.05,有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。結(jié)果見表1。

表1 比較兩組患者的臨床效果

3 討論

現(xiàn)代醫(yī)學(xué)認(rèn)為,急性乳腺炎的發(fā)生與乳管不通、細(xì)菌侵入以及乳汁淤積有關(guān)。若任其發(fā)展,則可形成膿腫,影響母嬰身體健康。因此,有效的治療是保證炎癥早日康復(fù)的關(guān)鍵。在治療過程中,護(hù)理干預(yù)仍十分重要,主要以熱敷、哺乳后擠奶等措施為主。研究[2-4]表明,中醫(yī)學(xué)主要以針刺、按摩、中藥外敷等手段疏通乳管,消除病癥。但上述手段存在一定的局限性,懼針者不利于針刺的實(shí)施,中藥外敷影響哺乳。因此,應(yīng)探討更為便利且有效的護(hù)理措施,以此消除腫塊,預(yù)防膿腫發(fā)生。

穴位指壓是根據(jù)患者的病癥,選取相對(duì)應(yīng)的穴位進(jìn)行按壓,采用點(diǎn)、按、揉、壓、擠、捏等特殊手法,打通乳管,通經(jīng)理氣,進(jìn)而起到消除腫塊的效果。乳房按摩能夠通經(jīng)活絡(luò),疏通淤積的乳汁排出體外,消除紅腫痛熱癥。因此,在急性乳腺炎患者腫塊期,除進(jìn)行常規(guī)治療外,進(jìn)行乳房按摩與穴位指壓護(hù)理干預(yù),可有效預(yù)防膿腫的形成,消除患者腫塊,促進(jìn)患者身體早日康復(fù)[5]。該護(hù)理措施操作簡單,患者無痛苦,便于患者家屬掌握,具有進(jìn)一步推廣的價(jià)值。急性乳腺炎的預(yù)防主要以保持乳管通暢為主,并做好乳房的清潔工作,積極預(yù)防乳汁淤積、乳頭損傷。因此,在應(yīng)加強(qiáng)孕期健康教育,指導(dǎo)產(chǎn)婦用溫水清洗乳頭。對(duì)于乳頭內(nèi)陷的產(chǎn)婦應(yīng)經(jīng)常擠捏提拉乳頭,以保證正常哺乳。在本次調(diào)查研究中,與常規(guī)護(hù)理的急性乳腺炎患者相比,接受乳房按摩與穴位指壓護(hù)理干預(yù)措施的患者,其腫塊消失,病情得到控制,有效預(yù)防膿腫的形成。這充分證明,該護(hù)理措施的有效性,值得進(jìn)一步推廣。哺乳期應(yīng)養(yǎng)成定時(shí)哺乳的習(xí)慣,哺乳后及時(shí)排空乳汁,清洗乳頭。對(duì)于乳頭皸裂者,應(yīng)及時(shí)治療。同時(shí),做好嬰兒口腔的清潔工作,避免含乳頭睡覺。

綜上所述,在急性乳腺炎患者腫塊期,應(yīng)積極進(jìn)行治療,并輔以相關(guān)中醫(yī)療法進(jìn)行護(hù)理,以此優(yōu)化治療效果,幫助患者早日康復(fù),而乳房按摩與穴位指壓護(hù)理干預(yù)措施,大大降低了膿腫的發(fā)生率,減輕了患者的痛苦,具有較高的應(yīng)用價(jià)值。