紅樹林放線菌次級代謝產物的研究進展

賈舒涵,鄭紅蕓,葉景靜,黃大林*,楊登峰,黃庶識*,陳建宏,蔣蓮秀

(1.桂林醫學院基礎醫學院,廣西 桂林 541004;2. 廣西科學院 廣西海洋天然產物與組合生物合成化學重點實驗室,廣西 南寧 530017)

0 引言

對于新的抗菌活性物質研制,可以通過化學和生物學等方法修飾結構,如氨基糖苷類(AG)修飾酶修飾、核糖體修飾、細胞膜的修飾等[3],來改善耐藥性以及開發新的抗菌藥物,或者發掘具有新型化學結構的天然生物抗菌活性物質,或者尋找藥物作用的新靶位,或者通過細菌基因學的比對獲得特異性靶標以此來增加特定微生物的抗菌活性[4]。

微生物資源是抗菌活性物質的主要來源之一。藥用微生物主要包括放線菌、真菌和細菌,其中從放線菌中所發現的活性化合物最多( 約占70%),其次分別為真菌 ( 約占20%)和細菌(約占10%)[5]。但從放線菌得到的活性代謝產物,大部分都是來自于鏈霉菌屬,主要原因是人們一直在陸地環境的范圍內挖掘與篩選藥用放線菌,使得研發新的活性物質以及抗生素出現了瓶頸。極端環境是未來發現未知放線菌資源以及新活性代謝產物的理想之地[6],極端環境包括高鹽、高低溫、高酸堿和高壓之地,主要有冰川、沼澤、火山口、紅樹林等極端的特殊生境。而具有鹽脅迫、高礦物組成、強還原性、強酸性、頻繁的潮汐、強風、高溫、強紫外輻射、缺氧污泥、寡營養等獨特形態結構和生理生態的紅樹林生態系統,造就了性狀獨特、豐富和環境適應能力極強的放線菌種類,這些放線菌種類可以產生具有獨特生物功能的次生代謝產物。

1 紅樹林放線菌

1.1 紅樹林概況

紅樹林主要生長于熱帶、亞熱帶海岸潮間帶的灘涂淺灘上部,位于陸地與海洋的過渡帶,長期受周期性海水浸淹,主要以真紅樹植物為主體的較為獨特的木本生物群落,是最具特色的濕地生態系統,具有高濕度、高鹽度、強酸和缺氧的特點[7]。

全球范圍內的紅樹林大致分布在南、北回歸線之間的區域,共分為兩個群系:東方群系(東半球)和西方群系(西半球);我國紅樹林就屬于東方群系。全球紅樹林以馬來半島及其附近的島嶼最為發達,但隨緯度增加,紅樹植物的種類和數量會隨之減少。根據世界糧農組織(FAO) 評估報告(2015),全球紅樹林面積 1.48×105 km2[8],分布于124 個國家和地區,其中亞洲擁有42%的紅樹林面積,非洲占20%,中北美洲占15%,大洋洲(澳火利亞、巴布亞新幾內亞、新西蘭、 南太平洋島嶼)占12%和南美洲占11%。迄今為止,印度尼西亞是最大的紅樹林國家,占全球紅樹林庫存的26%~29%[9]。全球的紅樹林總體上呈現減少趨勢,而在區域上中國紅樹林面積則有所恢復[10-12],我國紅樹林主要分布在包括廣西、廣東、海南、福建、浙江、臺灣、香港和澳門等沿海省市,其中約92%位于廣西、廣東和海南三省區[13-14]。

全球紅樹植物種類屬東半球最為豐富,含26 科32 屬93 種,西半球較貧乏,僅8 科9 屬17 種[15];我國紅樹植物種類為22科26 屬38 種(不含外來種)[14],其中真紅樹植物13 科15 屬27 種,半紅樹植物9 科11 屬11 種[16]。

1.2 紅樹林放線菌

紅樹林是世界上生物多樣性及基因多樣性最豐富的生態環境之一,其特殊的生態系統,蘊藏著豐富的放線菌資源,也造就了紅樹林放線菌豐富的多樣性。紅樹林放線菌廣泛的分布于紅樹林濕地的動植物體表、體內、土壤及海底沉積物中,根據放線菌生長的生態環境,可將其分為三類:陸地放線菌、海洋放線菌及植物內生放線菌[17],這些放線菌主要有鏈霉菌屬,小單孢菌屬,馬杜拉菌屬,疣孢菌屬,擬諾卡氏菌屬等,以鏈霉菌屬和小單胞菌屬為優勢菌群[18-20]。盡管近年來中國[21,22]、印度[23]、伊朗[24]、泰國[25]和馬來西亞[26]等國家陸續報道從紅樹林特境中發現的新型放線菌,但從紅樹林分離到的放線菌種類僅為實際種類0.1-0.5%[18]。目前,文獻報道放線菌種達2000 個,其中從紅樹林分離鑒定出放線菌綱下的11 科24 屬[27],據不完全統計約有60 多種[27,28]。

2 紅樹林放線菌次級代謝產物及活性

2.1 紅樹林放線菌次級代謝產物

放線菌具有復雜的次級代謝系統,能夠產生許多結構新穎、種類繁多的代謝產物[29]。目前發現大約10000 種天然抗生素中,約70%是由放線菌產生的[12-13],從放線菌發現的生物活性物質已經超過13700 余種,占已發現的33500 種天然活性物質的40%以上[30]。其中以鏈霉菌屬產生的生物活性物質居多,產生了約 7600 種化合物,其余化合物由其它放線菌產生[15]。稀有放線菌也能代謝產生大量抗生素,包括利福平、西索米星、慶大霉素等,它們的分子量一般小于3000D,如紫色小單胞菌及其它小單胞菌產生的慶大霉素,糖多胞菌產生的紅霉素,馬杜拉放線菌產生的馬杜拉霉素和洋紅霉素,擬無枝酸菌產生的萬古霉素,游動放線菌產生的游壁菌素,、諾卡氏菌產生的利福霉素等[31]。

放線菌產生的次級代謝產物具有豐富的結構多樣性,造就它們多樣的生物活性。放線菌產生的次級代謝產物主要包括抗生素類藥物、抗腫瘤類藥物、免疫抑制劑、降血脂類藥物、抗蟲藥物。抗生素根據結構主要包括金霉素、土霉素、氧四環素等四環類;青霉素、頭孢菌素等β-內酰氨類;慶大霉素、節那霉素、鏈霉素、新霉素等氨基糖苷類抗生素;紅霉素、吉他霉素、螺旋霉素、麥迪霉素等大環內酯類抗生素;利福霉素等安莎類[32];萬古霉素等糖肽類;制霉素、兩性霉素B 等多烯類。抗腫瘤類包括阿霉素等蒽環類;苯丁亮氨酸等二肽類;紫杉醇等二萜生物堿類;博來霉素等糖肽類。免疫抑制劑類包括他克莫司大環內酯類免疫抑制劑[26];環孢菌素A 等環多肽類。降血脂類包括洛伐他汀等內酯類;普伐他汀等多元醇類。抗蟲藥物主要是阿維菌素、伊維菌素等。阿維菌素是從土壤中分離得到的鏈霉菌Streptomyces avermi-tilis MA -4680,從發酵菌絲中獲得的天然產物,并命名為阿維菌素 (aver-mectins,AVM),阿維菌素為白色或微黃結晶粉末或淡黃色溶液,屬大環內酯類抗生素;對阿維菌素結構修飾,獲得伊維菌素[33]。

由于特殊的生態特性,紅樹林放線菌可以產生多種生物活性的次級代謝產物,具有抗菌等多種生物活性。Duddu MK 等人[34]從靠近印度東海岸的卡基納達(Kakinada) 的辣木屬(Koringa) 紅樹林沉積物中分離得到7 株放線菌,其中一種放線菌的分泌物對金黃色葡萄球菌(staphylococcus aureus)NCIM2079 和白色念珠菌(candida albicans) MTCC183 表現出優異的抑制活性。從馬來西亞半島丹戎馬坡的紅樹林土壤中發現了三種新的稀有放線菌對NBRC 鈣不動桿菌耐甲氧西林金黃色葡萄球菌和枯草芽孢桿菌都表現出抗菌活性[35];Ramesh等人從印度孟加拉灣不同地點采集的海洋樣品中分離出放線菌208 株(鏈霉菌屬占88%),其中111 株對人類致病菌有抗菌活性,151 株對兩種植物病原菌有抗真菌活性[36];Suksaard 等[37]在泰國拉廊從水和沉積物中分離出 448 株放線菌,其中50 株具有促植物生長的放線菌中分別篩選出14 株對兩種稻致病菌具有抑制作用和11 株具有氨基環丙烷羧酸鹽(ACC)脫氨酶活性。Zhao 等[28]從廣西北部灣茅尾海紅樹林放線菌分離出42 株放線菌中,以淀粉酶、蛋白酶、纖維素酶作為底物篩選出16 株具有酶活性,產淀粉酶活性菌株最多,其次產蛋白活性,產纖維素酶活性最少,其中的 GXN 151 號菌株 Micromonospora citrea 具有兩種酶活性,其他的均只有一株酶活性。Liu[38]等從6 份不同來源分離出的96 株稀有放線菌中,有80 株菌對7 種靶標菌有抗菌活性,主要為馬杜拉菌屬和擬無枝酸菌屬稀有放線菌;吳家法等[39]從紅樹林土壤樣品中分離到 117 株放線菌中,有9 株鏈霉菌屬,其的次級代謝產物對香蕉枯萎病病原菌有拮抗作用;Wang[40]等從廣西北部灣的海泥樣品和植物樣品中分離的1 株鏈霉菌具有抑制香蕉枯萎病和金黃色葡萄球菌活性,并獲得了星形孢菌素。

紅樹林放線菌產生的次級代謝產物有著廣泛的抗菌、抗病毒、抗腫瘤、抗氧化等活性[27,29],表1 列出2015-2019 年期間,篩選出來源于紅樹林放線菌活性級代謝產物55 個,其中具有抗菌活性約22 個,細胞毒活性10 個,抗腫瘤活性16 個,抗炎活性4 個,抗關節炎和哮喘的各1 個,抗氧化活性1 個,酶抑制劑1 個,其中產生抗菌活性的次級代謝產物最多,其次是細胞毒活性。

產生于紅樹林放線菌的部分活性物質已在臨床上得到應用,包括:四環素類抗生素兼具抗炎、抗凋亡和神經保護作用[41];泰樂菌素和尼達霉素等大環內酯類抗生素是世界上公認的畜禽支原體感染的預防和治療的首選藥物[42];唑烷酮類抗生素依哌唑胺 (eperzolid)和利奈唑酮(linezolid)、利奈唑酮的衍生物、四環素類抗生素的替加環素、喹諾酮類的奧澤沙星、β-內酰胺類的頭孢菌素類的他唑巴坦等,具有較強的穩定性,同時還具有耐青霉素酶、過敏反應較少的特點,相比青霉素效果更好。

2.2 紅樹林放線菌次級代謝產物結構和功能

放線菌次級代謝產物從結構上可分為生物堿、聚酮類、環肽類、大環內酯類、肽類、黃酮類、香豆素類、哌嗪類和烯萜類[16]。大環內酯類是一類分子結構中具有12~16 碳內酯環,從功能上可分為抗菌、殺蟲、植物生長調節、抗腫瘤活性及其他多種重要的活性類型,臨床上主要治療葡萄球菌和一些致病性流感嗜血桿菌、博代氏桿菌、棒狀桿菌屬、衣原體、支原體、立克次氏體和軍團菌;肽類主要由糖基化的環狀或多環非核糖體肽組成,其特征為存在一個與糖連接的獨特長脂肪鏈,可作為抗生素、激素、抗癌藥物、殺蟲劑等應用于醫藥和農業等領域;黃酮類是一類存在于自然界的、具有2-苯基色原酮(flavone)結構的化合物,具有抗菌、抗病毒和抗腫瘤活性,臨床上對HIV 病毒有較強的抑制作用、降低腫瘤細胞耐藥性;香豆素類是鄰羥基桂皮酸的內酯,香豆素的母核為苯駢α-吡喃酮,該類化合物的母核結構有簡單香豆素類、呋喃香豆素類、吡喃香豆素類三種類型,具有抗菌、抗真菌、抗腫瘤活性;哌嗪類是化合物結構中含有哌嗪結構的一類化合物,具有抗菌、抗腫瘤活性,臨床上具有酶抑制劑抗癌作用;烯萜類種類很多,放線菌主要是倍半萜類,分子中含三個異戊二烯單位的一類化合物,其中的環狀倍半萜有青蒿素,穿心蓮內酯,具有抗菌、抗病毒活性,臨床上治療腸道疾病,肝病,治療瘧疾。

近10 年來,紅樹林放線菌中產生次級代謝產物的研究上有較大突破性進展。李聆莉[43]等對我國南海紅樹林底泥分離出的鏈霉菌Streptomyces sp.H41-26 中獲得放線菌素類化合物,即放線菌素D(1)、放線菌素X2(2)、放線菌素Xβ(3)和放線菌素Xα(4),它們的結構分別為actinomycinD:R1=R2=H;actinomycinX2:R1+R2=O;actinomycinXβ:R1=OH,R2=H 4:actinomycinXα:R1=H,R2=OH,對人致病性病源菌具較好的抑制活性,其中放線菌素D 和放線菌素X2對結核桿菌具有很強的抑制作用[44]。Maniceavelu Manimaran[45]等從印度泰米爾納德邦Pichavaram 紅樹林土壤的分離篩選的鏈霉菌VITMK1中獲得兩個化合物,吡咯并[1,2-A] 吡嗪-1,4- 二酮和六氫-3-(2-甲基丙基),它們對變形桿菌(23mm)、副傷寒沙門氏菌(21mm)、金黃色葡萄球菌(20mm)和蠟樣芽孢桿菌(20mm)幾種病原菌的抑制作用最大,有較好的抗菌活性效果。Han等[46]在廣東紅樹林蘆葦根莖泥樣來源的鏈霉菌Streptomyces sp.CHQ-64 突變株的次級代謝產物中得到殺粉蝶菌素類化合物piericidin F(60),該化合物對宮頸癌細胞(HeLa)、急性早幼粒細胞白血病細胞(NB4)、腺癌人類肺泡基底上皮細胞(A549)和非小細胞肺癌(H1975)等多種腫瘤細胞都表現出較好的活性。從紅樹林土壤中分離到的鏈霉菌屬放線菌的次級代謝產物中分離出來的多肽類放線菌素D 是最早用于癌癥治療的抗生素[47],包括后來人們陸續發現的絲裂霉素、鹽孢菌素等活性成分均具有抗腫瘤活性。王麗[48]從福建省紅樹植物根際的26 份土樣中分離篩選到的136 株放線菌,NRPS 基因檢測中有55 株放線菌具有合成非核糖體多肽合成酶能力,鹵化酶基因檢測中有18 株放線菌具有鹵化酶能力,這73 株放線菌可能具有產生新的鹵代化合物的能力,鹵化酶具有潛在的抗癌能力。宋現芹[49]等從紅樹林沉積物中分離得到一株放線菌 Strepomyces costaricanus SCSIO ZS0073,從中獲得3 個單體化合物分別鑒定為放線菌素D、放線菌素XOβ 和一個多烯類化合物制霉色基素(fungichromin);13CNMR 譜顯示,放線菌素D 結構中的δ165~175 之間有12 個碳吸收,在δ34~40 之間有4 個-CH3 碳的吸收;放線菌素XOβ 有62 個碳,比放線菌素D 多一個氧原子,脯氨酸4 號位的氫被羥基取代;制霉色基素有35 個碳,其中包含10 個烯碳,1 個酯基碳,化合物的紫外吸收光譜顯示在300~400nm 范圍內有3 個連續的大峰,是多烯類抗生素的典型特征,具有抗真菌活性。Chen[50]等從中國紅樹林白骨壤根際土壤中篩選出鏈霉菌屬的一個黑色鏈霉菌新種452T 菌株,提取得到二酮哌嗪類化合物,對人癌細胞系A549(肺癌)、HCT-116(結腸癌)和HepG2(肝癌)具有顯著的抗腫瘤活性。陳名洪[51]等從福建三個紅樹林保護區樣品中分離到的318 株放線菌,有46 株疣孢菌屬菌株為潛在的新菌株,從有些菌株中篩選出潛在的烯二炔類(Enediyne)抗腫瘤抗生素,結構獨特,抗腫瘤作用機制特異且強效,是迄今為止發現的抗腫瘤活性最高的天然化合物。Feng[52]等從海南三亞紅樹林土壤中分離的149 株放線菌中,發現一株稀有放線菌為馬杜拉菌屬的潛在新種,對白色念珠菌和黃瓜炭疽病菌都具有抗菌活性,進一步研究表明該菌株具有抗細菌、真菌、腫瘤等活性[53]。Chandrananimycins A~C 來源于海洋馬杜拉屬放線菌,具有抗結腸癌、黑瘤、肺癌、乳腺癌等腫瘤細胞的活性,它們都具有吩噁嗪-3 酮骨架,chandrananimycins C 還具有強抗細菌、真菌及藻類活性[54]。

表1 紅樹林放線菌次級代謝產物活性、來源以及成分(2015-2019 年)

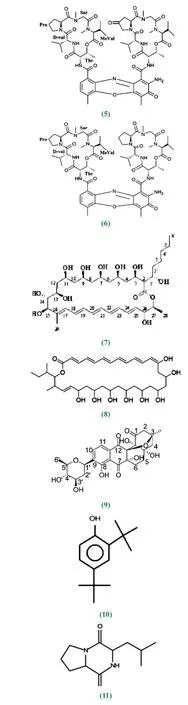

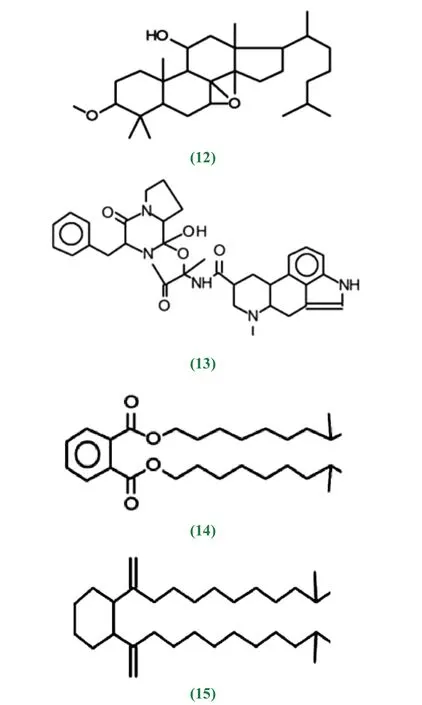

紅樹林生態系統的多樣性,其次級代謝產物在結構類型和功能方面表現出與陸生放線菌不同的特點。按結構主要包括生物堿、萜類、香豆素、異香豆素、色酮、內酯、蒽醌類、大環內酯類等。抗霉素A1a/b(1,2)、抗霉素A2a(3)、抗霉素A9(4)、放線菌素X2(5)、放線菌素D(6)、制霉色基素(fungichromin)(7)、Reedsmycins A(8)、 gephyyamycin(9)、 酚 醛 類Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl)-(10)、 生 物 堿pyrazine-1,4-dione,hexahydro-3- (2-methylpropyl)-(11),7,8-Epoxylanostan-11-ol,3-acetoxy(12)、生 物 堿Dihydroergotamine Mesylate(13)、增 塑 劑1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester(14)、增塑劑Phthalic acid, diisodecyl ester(15)等不同結構化合物具有抗菌活性。

酚醛類Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl)-(10)、生物堿pyrazine-1,4-dione, hexahydro-3- (2-methylpropyl)-(11)、生物堿Dihydroergotamine Mesylate(13)等化合物也具有抗炎活性。類固醇類7,8-Epoxylanostan-11-ol, 3-acetoxy(12)同時具有抗炎和抗哮喘活性。

新抗霉素A (16)、新抗霉素B (17)、(2S,3R)-N-[3-(formylamino)-2-hydroxybenzoyl]-l-threonine propyles-ter(18) 等化合物具有細胞毒活性。

抗宮頸癌,腺癌和肺癌的殺粉蝶菌素類化合物piericidin F(19)、抗宮頸癌新生物堿類化合物(20)、Halichoblelide D(21)、Antimycins E~H(22)、抗 乳 腺 癌(2S,3R)-l-threonine, N-[3-(formylamino)-2-hydroxybenzoyl]-ethyl ester(23)、抗人前列腺癌醌類cysrabelomycin(24)、類固醇類化合物7,8-Epoxylanostan-11-ol, 3-acetoxy(12)等化合物具有抗腫瘤活性。

生物堿類化合物主要為含氮環狀結構,有抗炎、抗癌等活性;類固醇類化合物不含結合的脂肪酸,主要由3 個六碳環己烷和一個五碳環結構組成,具有抗炎、抗哮喘、抗腫瘤等活性;抗霉素類化合物結構由獨特的九元雙內酯環母核與3-甲酰胺水楊酰胺通過酰胺鍵連接構成,具有抗真菌、抗蟲、抗腫瘤及抗炎活性。酚醛類化合物主要結構是芳香烴環上的氫被(-OH)取代的一類芳香族化合物,具有抗炎活性。

3 展望

紅樹林具有豐富的放線菌資源,放線菌產生的次級代謝產物具有豐富的結構多樣性和生物活性多樣性。紅樹林放線菌也是發現新活性化合物的寶庫,目前已在醫藥、農業等方面具有重要價值。盡管新的放線菌不斷被發掘,但目前分離到的種類仍然很少,從紅樹林放線菌中重復發現產物,所以發現新化合物并篩選新型菌株是現代實驗中一項非常棘手的問題。隨著放線菌資源的深入研究,分離新菌株是發現新化合物的前提,通過篩選稀有放線菌菌種,能夠發現更多新的生物活性物質和新的化合物。為了減少分菌重復率,提高新化合物的發現,針對篩選方法進行優化,利用微生物培養新技術以及高通量篩選技術等可以發現更多的稀有放線菌,提高藥物篩選的有效性,相信未來稀有放線菌能在藥物開發利用方面發揮更大作用。由于抗生素的不合理使用,多重耐藥菌的出現,新藥物的開發利用更為重要,但天然產物的有效化合物較低,篩選和純化困難,可以通過放線菌發酵新技術和生物合成方法獲得高產量的活性物質,并通過設計許多特異性的新藥篩選模型,獲得新穎、新結構活性物質。一些活性強的新骨架化合物,可以通過進一步修飾或者通過化學合成新技術方法,活動活性更強成本更低的化合物。