即刻義齒種植術的短期臨床效果研究

宋飛翔

(安徽醫科大學附屬阜陽醫院,安徽 阜陽 236000)

0 引言

常規的延期義齒種植方法認為種植手術需在缺牙后3 個月,經過拔牙窩的愈合及周圍骨質的改建,才能進行義齒的種植。但事實上,拔牙后3 個月為牙槽骨的快速吸收期,牙槽骨的大量流失,不利于后續種植修復術的開展。常規延期種植手術常因術前準備時間漫長,恢復進程慢,治療費用較高,很多患者對此治療方式缺乏積極性[1]。隨著近幾十年來義齒種植技術及相關材料學快速進步,患者對種植義齒的要求不再僅停留于咀嚼功能的基礎恢復,對美學效果及功能恢復的及時性也有更高期望。文獻報道發現[2],即刻義齒種植技術能夠有效減短治療周期,減少患者復診次數,降低患者所承受的心理負擔,并且達到使患者滿意的良好修復效果。2017 年7 月至2020 年2 月,我院完成了21 例即刻種植和22 例延期種植。通過對這兩種種植術進行統計學比較,即刻種植術較延期種植呈現出更好的短期效果。現將本次研究報告如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料

將43 位患者納入研究對象。其中即刻種植組(n=21),男9 例,女12 例;年齡20~67 歲,平均年齡(36.38±14.45)歲;包括中切牙、側切牙、尖牙8 例,植入10 顆種植體,前磨牙13 例,植入13 顆種植體。延期種植組(n=22),男7 例,女15 例;年齡18~64 歲,平均年齡(41.18±14.62)歲;中切牙、側切牙、尖牙8例,植入8 顆種植體,前磨牙14 例,植入16 顆種植體。

1.2 材料

生物膜(煙臺正海生物科技股份有限公司),Bio-oss 骨粉(Osteohealth 公司,美國),ITI 種植體(Straumann 公司,瑞士),ITI 種植系統(Straumann 公司,瑞士)。

1.3 適應癥

(1)因牙齒無法保留需要種植義齒修復;(2)要求縮短治療時間并盡快恢復咀嚼功能;(3)種植術區為前牙或前磨牙且骨質為I 到III 類;(4)未出現明顯的軟組織或硬組織缺損,牙槽窩底部的可用骨高度至少有3-5mm;(5)對美觀有特殊要求者。

1.4 禁忌癥

(1)局部急性炎癥或慢性炎癥未控制者,患全身系統禁忌癥;(2)種植體植入扭矩不大于30 N.cm,不能取得較好的初期穩定性;(3)患者依從性差,對種植修復猶豫者。

1.5 治療方法

即刻種植組:術前完成相關檢查,排除局部及全身禁忌癥。拍攝CBCT 測量術前種植術區骨質情況。所有患者均在局部麻醉下完成手術,種植體均為瑞鋯種植體。拔除不能保留的患牙,徹底清創拔牙窩,使用甲硝唑氯化鈉注射液,雙氧水及生理鹽水多次沖洗拔牙創。結合患者術前CBCT 及拔牙窩情況,植入種植體。如局部骨質較薄或缺失,采用GBR (guided bone regeneration,GBR) 技術,將該側粘骨膜瓣翻起,用修剪至合適大小的生物膜填塞軟組織瓣與骨表面間縫隙,在植入體附近的骨腔中填充骨粉(例如Bio-oss),嚴密縫合手術區域。術后完善口腔掃描,CAD/CAM (computer-aided-design and computer-aidedmanufacturing,CAD/CAM) 制作臨時冠。臨時冠在手術當天戴入口內,并調牙合至無咬合接觸。患者在術后保持日常口腔衛生并且輔助使用抗生素,1~2 周拆除術區縫線。經過3 個月的上部永久性修復,延期種植組按照常規種植術進行義齒種植,部分患者還進行骨增量術。術后觀察種植體周圍軟組織形態并評估患者主觀滿意度。

1.6 評價標準

影像學觀察:分別于術前、術后1、3、6、12 個月拍攝CBCT,對種植術區牙槽嵴骨質高度進行測量,并且觀察植入體骨結合狀態。其中牙槽骨高度參照術區牙槽嵴頂至鄰牙釉牙骨質界高度。

即刻種植術成功評定標準:①種植體在臨床檢查中無出現松動情況;②種植術后未出現持續性或不可逆的癥狀:如感覺異常、疼痛、麻木、感染、壞死或者下頜管損傷;③通過X 射線確定種植體附近未出現透射影;④種植術完成滿一年后,每年垂直骨吸收小于0.2mm。

視覺模擬量表(visual analog scale, VAS):評估患者對即刻種植術的滿意程度,包括種植體的咀嚼功能和整體美觀以及種植體附近軟組織的色澤和附著高度。

1.7 統計學處理

采用SPSS 17.0 統計軟件對數據進行分析。采用配對樣本t檢驗對術前術后牙槽骨骨質高度厚度進行比較,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

術后3 個月,兩組患者所有種植體均取得了良好的骨結合,成功率100%,并順利完成上部結構永久性修復。

即刻種植組與常規種植組的牙槽骨高度分別于術后的1、3、6、12 個月進行比較(表1)。兩組術后牙槽骨較術前均明顯降低(P<0.05),具有統計學意義。常規種植組吸收高度明顯大于即刻種植組(P<0.05),呈現出顯著的統計學意義。

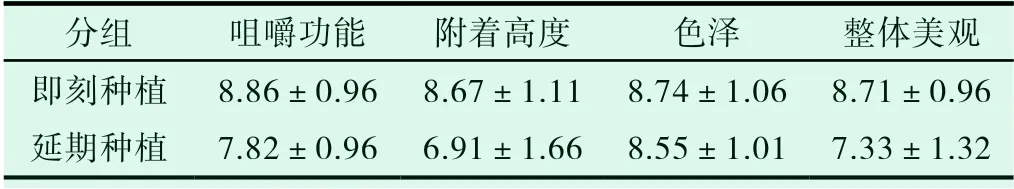

即刻種植組的患者主觀滿意度高于常規種植組(P<0.05),具有統計學意義(表2)。

表1 種植術前術后牙槽骨吸收高度(mm)

表2 患者滿意度(分)

3 討論

即刻種植術既是在拔牙后立刻進行種植體植入并完成種植體上部結構的恢復。這種治療方式的出現顯著縮短了以往患者拔牙后等待種植修復的時間,及時地恢復了患者咀嚼功能,同時更有利于患者缺牙后心理的恢復。但也有相關研究報道,即刻種植存在較高的失敗風險[3]。本研究通過嚴格把握即刻種植的適應癥可以有效地管控即刻種植失敗風險。目前的臨床研究也逐漸證實早期的功能恢復并不是造成種植失敗的主要原因[4],術前適應癥的篩選,術中規范的操作以及術后良好的口腔護理可顯著提高種植成功率。在本次研究中通過對即刻種植患者進行細致的牙合調整,使臨時冠無咬合接觸,并將種植體與鄰牙通過彈性樹脂固定,減少種植體初期動度。患者術后注意口腔衛生,清理種植體周圍菌斑,并輔助應用抗生素,使即刻種植術的成功率達到100%。

骨質的良好形成以及種植體與牙槽骨的有效結合往往是提高種植術成功率的關鍵因素。牙齒缺失后由于生理或病理性的組織學改建,牙槽骨的吸收難以避免[5]。而這一過程往往給臨床醫生帶來極大困擾。種植體周圍骨板厚度至少達到2mm,才能夠有效維持邊緣骨的穩定和避免種植體的失敗。但在臨床實際操作過程中,我們發現很多患者的骨板厚度無法達到此要求。尤其是上頜前牙唇的側骨板較薄并且骨質相對疏松,缺失牙齒后骨質會快速流失。Gluckman[6]曾對150 例患者的上頜前牙(n=591)進行CBCT 檢查,結果顯示只有約15%的牙齒唇側骨壁大于1mm。陳卿等研究發現[7],負重的早期介入可以刺激應力集中區域新骨的形成,使種植體附近的骨小梁可根據受力形式合理分布,有利于種植術后患者的有效恢復。除此以外,拔牙后即刻種植并不會影響種植體與牙槽骨的結合,反而更有利于骨組織的重建[8]。此次研究過程中即刻種植組的患者,通過術后CBCT 檢查發現,所有患者種植體骨結合良好,無明顯松動,且種植體周圍形成了高質量骨質。而對于個別患者因牙根表面骨質過于薄弱,甚至形成骨開裂或骨開窗,我們通過在拔牙窩為種植道的基礎上,偏離骨質薄弱區置入種植體,并在骨質薄弱區與種植體間置入人工骨粉,通過嚴密縫合,二期復診時同樣也取得了良好的臨床效果。

牙槽骨的高度對種植術后形成良好的牙齦乳頭有著決定性作用。過多的牙槽骨吸收往往造成鄰牙間隙“黑三角”的產生,嚴重影響美學效果[9,10],并可導致局部食物嵌塞,菌斑堆積,大大地增加了種植體周圍炎癥的發生幾率。本次研究過程中即刻種植組的牙槽骨吸收明顯小于延期種植組,從而對手術區域的牙齦起到了充足有效的支撐效果。后期通過降低修復體與鄰牙的接觸點,有效地減少了黑三角的發生,為患者重塑了良好的美學效果,避免了水平嵌塞[11]。對患者術后滿意度隨訪表明,即刻種植術后的牙齦乳頭附著高度、整體美觀效果及功能恢復得到了患者較高的滿意度。

綜上所述,相較于傳統延期種植術,在短期內即刻種植術呈現出更少的牙槽骨吸收,更好的牙齦乳頭高度及美學效果,以及在患者中有更好的術后主觀滿意度。即刻種植術的遠期效果還有待于后續的長期觀察。