顯微夾閉手術時機對腦動脈瘤破裂出血患者療效的影響

高海峰

(中國人民解放軍聯勤保障部隊第九八九醫院,河南 平頂山 467000)

0 引言

腦動脈瘤是由大腦動脈管壁增生或者發生退行性病變而引發的一種疾病,一旦腦動脈瘤破裂,患者的神經功能會遭到嚴重損傷,甚至死亡。這是一種危急重癥,研究表明[1]:如果沒有及時采取搶救措施,發生腦動脈瘤二次破裂出血的風險約為30%~50%,患者的死亡率也會進一步提高。隨著我國醫療科學的不斷進步,顯微外科技術獲得飛速發展,如今,顯微神經外科已經非常成熟,顯微夾閉手術在腦動脈瘤破裂出血患者中的應用愈發廣泛,但對于手術時機的選擇臨床仍存在爭議。本文比較了腦動脈瘤破裂出血72h 內、72h 后實施顯微夾閉手術的治療效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

參與本次研究的72 例患者均選自2019 年3 月至2020 年3 月,經CT 血管造影、數字減影血管造影檢查,所有患者均被確診為腦動脈瘤破裂出血,Hunt-Hess 分級為I 級~IV 級[2],自愿簽署知情同意書。排除精神疾病、認知功能異常;既往存在腦梗死、偏癱、腦積水、腦出血疾病史;合并重大器官功能障礙的患者。對照組36 例,20 例男性患者、16 例女性;年齡分布情況:45 歲~79 歲,平均年齡(63.29±2.57)歲;Hunt-Hess 分級:7 例I級、12 例II 級、14 例III 級、3 例IV 級;腦動脈瘤位置:后交通動脈17 例、前交通動脈14 例、大腦中動脈1 例、大腦前動脈3 例、椎基底動脈1 例。實驗組36 例,男、女患者各18 例;年齡范圍:46 歲~78 歲,中位年齡(62.83±2.24)歲;Hunt-Hess 分級:I 級9例、II 級14 例、III 級11 例、IV 級2 例;腦動脈瘤位置:13 例發生于前交通動脈、16 例后交通動脈、5 例大腦前動脈、大腦中動脈與椎基底動脈各1 例。兩組患者的臨床資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

本組72 例患者全部行顯微夾閉手術治療,實驗組、對照組的手術時機分別為腦動脈瘤破裂出血后的72h 以內和72h 后。

手術方法:全身麻醉后,根據術前影像學檢查情況明確責任動脈瘤的位置,從翼點、改良翼點、前縱裂、正中縱裂入路,在顯微鏡下解剖蛛網膜池,釋放一定量的腦脊液,然后牽開腦葉,分離載瘤動脈與動脈瘤。結合動脈瘤的特點、解剖關系合理選擇動脈瘤夾,夾閉動脈瘤。妥善處理近端載瘤動脈,保證充分、徹底的夾閉動脈瘤頸,無殘留,維持周圍動脈的暢通。如果患者的顱內血腫較大,患者顱內壓較高,可以先將血腫清除進行側腦室引流,然后再夾閉。如果患者存在嚴重的腦腫脹,可以采用骨瓣去除手術減壓。成功夾閉后,用0.9%的氯化鈉注射液沖洗手術區域,清理顳葉、額葉的血腫,用罌粟堿海綿片進行濕敷。術后靜脈滴注尼莫地平,預防腦血管痙攣。

1.3 觀察評定標準

①臨床療效[3]:通過格拉斯哥昏迷評分法(GCS)評估手術效果,GCS 評分>13 分判定為顯效;GCS 評分9~12 分為有效;GCS 評分低于8 分表示較差,總有效率=顯效率+有效率。

②臨床指標:記錄手術時間、術中出血量、住院時間。

③其他指標:統計術前腦動脈瘤再次破裂率、術中腦動脈瘤再次破裂率、完全夾閉率、術后腦梗死與腦積水發生率。

1.4 統計學方法

本研究應用SPSS 19.0 統計學軟件進行處理,計量資料以(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料以率(%)表示,組間比較進行χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者的臨床療效比較

實驗組、對照組的治療有效率分別達到了86.11%與55.56%,χ2=8.134;P=0.004,如表1 所示。

表1 兩組患者的臨床療效比較(n,%)

2.2 兩組患者的臨床指標比較

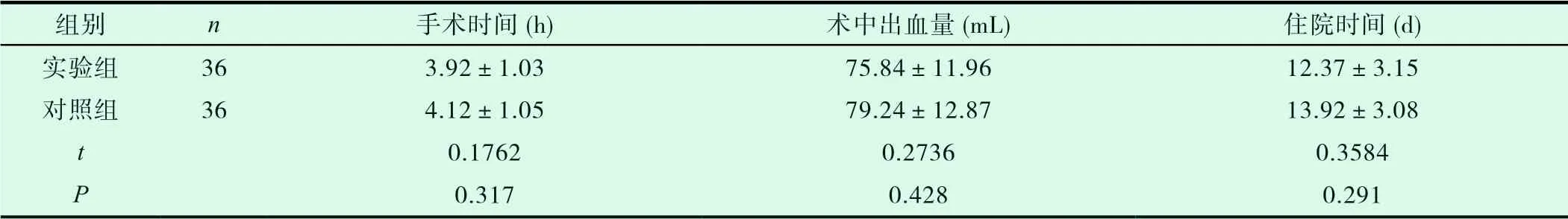

實驗組、對照組的手術時間、術中出血量、住院時間無明顯統計學差異(P>0.05),如表2 所示。

2.3 兩組患者的其他指標比較

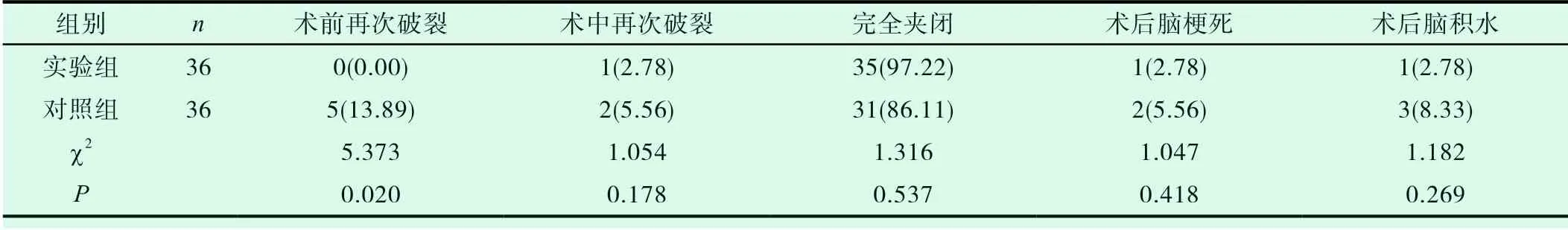

兩組術中再次破裂率、完全夾閉率、術后腦梗死發生率、腦積水發生率差異不明顯(P>0.05);但實驗組術前再破裂率明顯低于對照組(P<0.05),如表3 所示。

3 討論

在神經外科疾病中,腦動脈瘤破裂出血的發病率約為0.8%~10%[4],屬于危急重癥,癥狀較輕的患者主要表現為惡心嘔吐、頭痛、視物模糊;嚴重者會昏迷,甚至偏癱,并危及生命。數據顯示[5]:首次發生腦動脈瘤破裂出血的患者死亡率在40%左右,再次破裂出血的死亡率將提高到50%~70%。因此,及時的臨床救治十分重要,如果錯過了最佳治療時機,患者將有較高的幾率致殘甚至死亡。顯微夾閉手術是現階段治療腦動脈瘤破裂出血的主要手段,有觀點認為:越早實施手術,治療效果和預后越理想。也有觀點認為:應該在患者的病情穩定后再行手術治療。從本次研究的結果來看,實驗組患者術前腦動脈瘤再次破裂率明顯低于對照組(P<0.05);臨床療效為86.11%,明顯高于對照組55.56%(P<0.05)。說明腦動脈瘤破裂出血后的72h 內行顯微夾閉手術治療,可以充分釋放腦脊液,減輕因張力過大引起的腦組織塌陷變軟,通過切除動脈瘤有效緩解病癥,將蛛網膜下腔出血清理干凈,解除占位效應。

從腦動脈瘤破裂出血的病理演變過程分析,瘤體破裂的72h 內,患者的病情尚處于相對可逆的階段,此時采取顯微夾閉手術治療,可以更加徹底的將腦脊液中的血液、分解產物清除干凈,減輕有毒有害物質對腦組織與腦血管的刺激,并且有效抑制炎性因子,避免機體炎癥對腦組織造成嚴重傷害,維持腦組織的正常血運[6]。此外,72h 內實施手術治療,可以完全夾閉腦動脈瘤,防止再次出血,手術視野相對清晰,更便于清除腦池以及顱內的積血、血腫,迅速減輕顱內壓,解除腦血管痙攣,降低致殘與致死風險。文獻表明[7]:85%的患者在腦動脈瘤破裂出血早期出現蛛網膜下腔出血,從而生成大量的分解產物,比如紅細胞以及血紅蛋白,腦膜在受到強烈刺激的情況下很容易發生無菌性炎癥,引起一系列并發癥,包括蛛網膜和軟腦膜粘連、蛛網膜顆粒堵塞等,導致腦循環障礙,誘發術后腦積水和腦梗死。但早期手術難度較大,主要體現兩方面:①蛛網膜下腔和腦池內充滿了血凝塊、血性腦脊液,蛛網膜粘連嚴重,解剖困難。②繼發性腦組織水腫會引起顱內壓上升,原本解剖間隙更加狹窄,甚至消失。因此,早期的顯微夾閉手術對醫生的臨床經驗、神經纖維解剖的熟悉程度、專業水平提出巨大挑戰,術者必須對顯微解剖知識了如指掌,能夠在手術視野不夠清晰的情況下熟練的辨識解剖關系。③具備過硬的顯微外科操作技巧與素養,可以在狹窄的間隙中進行顯微解剖。④術中嚴格遵循“骨為腦讓路”的顯微解剖理念,如有必要,可以去除骨瓣擴大手術視野。⑤術前通過腰大池放液或者腦室外引流等措施清除顱內血腫,減輕顱內壓,配合速尿、甘露醇等藥物,可以為手術操作的順利創造有利條件。

表2 兩組患者的臨床指標比較(±s)

表2 兩組患者的臨床指標比較(±s)

組別 n 手術時間(h) 術中出血量(mL) 住院時間(d)實驗組 36 3.92±1.03 75.84±11.96 12.37±3.15對照組 36 4.12±1.05 79.24±12.87 13.92±3.08 t 0.1762 0.2736 0.3584 P 0.317 0.428 0.291

表3 兩組患者的其他指標比較(n,%)

本研究中,兩組患者的手術時間、術中出血量、住院時間、術中再次破裂率、完全夾閉率、術后腦梗與腦積水的發生率的統計學差異不明顯(P>0.05),提示推遲顯微夾閉手術治療時間,并不會增加術中、術后不良事件的發生風險,也不會延長住院時間。但總體而言,早期手術的治療有效率更高,同時還能避免術前腦動脈瘤再次破裂。

綜上所述,腦動脈瘤破裂出血發生后的72h 內行顯微夾閉手術治療,比72h 后的手術治療效果更好,值得臨床參考。