去白紅細胞及洗滌紅細胞在自身免疫性溶血性貧血治療中的應用觀察

張世景

(河南省獲嘉縣人民醫院輸血科 獲嘉453800)

自身免疫性溶血性貧血是因體內免疫功能調節紊亂,產生自身抗體或補體于紅細胞表面吸附,并經抗原抗體反應加速紅細胞破壞,引起溶血性貧血。臨床可根據抗體作用于紅細胞膜所需最適溫度,分為溫抗體型和冷抗體型[1~2]。貧血癥狀輕者可通過藥物治療,貧血較為嚴重則需進行輸血治療,以盡早改善患者臨床癥狀,控制疾病[3]。去白紅細胞及洗滌紅細胞輸注不同的紅細胞制劑,在貧血、失血等治療中具有顯著效果[4]。本研究在自身免疫性溶血性貧血患者中分別采用輸注去白紅細胞與洗滌紅細胞治療,旨在探討兩者具體應用價值,為臨床提供參考。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年4 月~2019 年4 月收治的自身免疫性溶血性貧血患者86 例,按隨機數字表法分為A 組和B 組,各43 例。A 組女28 例,男15 例;年齡 21~46 歲,平均年齡(34.88±5.97)歲;貧血類型:冷抗體型2 例,溫抗體型41 例;中度貧血9例,重度貧血 34 例。B 組女 29 例,男 14 例;年齡22~45 歲,平均年齡(34.84±5.93)歲;貧血類型:冷抗體型1 例,溫抗體型42 例;中度貧血8 例,重度貧血35 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 入組標準 納入標準:(1)符合《自身免疫性溶血性貧血診斷與治療中國專家共識(2017 年版)》[5]診斷標準;(2)伴有頭暈、乏力、心悸、氣短等貧血癥狀;(3)精神正常;(4)簽訂知情同意書。排除標準:(1)為其他類型貧血疾病者;(2)伴有輸血禁忌證者;(3)對本研究涉及藥物不耐受者;(4)合并代謝性疾病、呼吸系統疾病、腦血管疾病或嚴重臟腑功能不全者;(5)合并精神疾病,無法配合研究者。

1.3 治療方法 兩組均接受常規臥床休息、吸氧、糖皮質激素治療。在此基礎上,A 組輸注去白紅細胞治療,B 組輸注洗滌紅細胞治療,輸血前進行血液配型,并靜脈滴注10 ml 地塞米松磷酸鈉注射液(國藥準字H32026441)預防發熱反應,對于冷抗體型患者將輸注紅細胞加熱至37℃。兩組輸注量均為2 U/次,輸注速度為1~3 ml/(kg·h),期間密切觀察患者情況,若發生輸血反應則降低輸注速度,出血反應嚴重則停止輸注。

1.4 觀察指標 于治療1 d 后評估兩組輸血治療效果,并觀察實驗室指標水平及輸血不良反應發生率。(1)臨床療效:顯效,血紅蛋白含量(Hemoglobin Concentration, Hb)16~20 g/L,頭暈、乏力、心悸、氣短等癥狀完全緩解;有效,Hb 為 5~15 g/L,頭暈、乏力、心悸、氣短等癥狀部分緩解;無效,Hb<5 g/L,頭暈、乏力、心悸、氣短等癥狀無明顯改善[6]。(2)實驗室觀察指標包括Hb、網織紅細胞(Reticulocyte,Rtc)、總膽紅素(Total Bilirubin, TBil)、紅細胞計數(Red Blood Cell Count, RBC),Hb、RBC 升 高 且Rtc、TBil 降低,則表示貧血程度改善。(3)輸血不良反應:過敏反應、非溶血性發熱反應等。

1.5 統計學分析 采用SPSS20.0 統計學軟件,計量資料以()表示,采用t檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗,P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

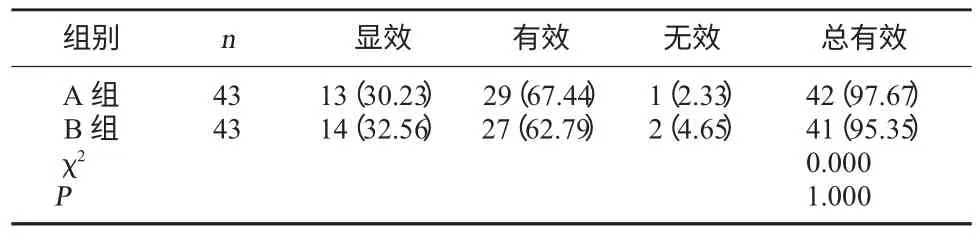

2.1 兩組治療效果比較 兩組治療總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組治療效果比較[例(%)]

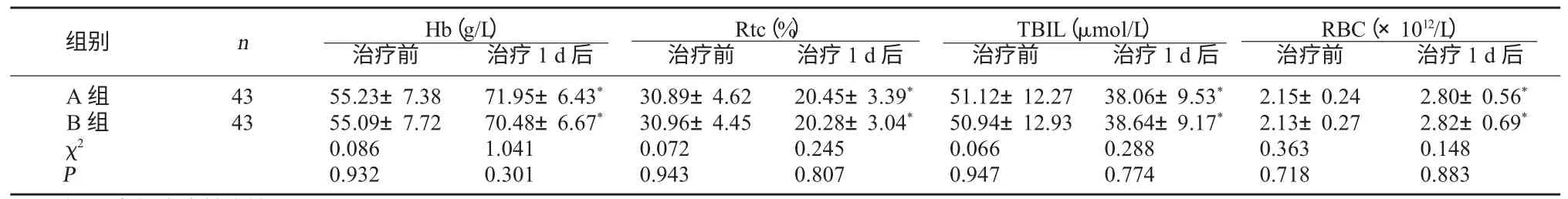

2.2 兩組實驗室指標比較 兩組治療前Hb、Rtc、TBil、RBC 水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);兩組治療 1 d 后,Hb、RBC 水平均高于治療前,Rtc、TBil 水平低于治療前,差異具有統計學意義(P<0.05);A 組治療 1 d 后 Hb、Rtc、TBil、RBC 水平與B 組比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組實驗室指標比較()

表2 兩組實驗室指標比較()

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 n Hb(g/L)治療前 治療1 d 后RBC(×1012/L)治療前 治療1 d 后A 組B 組Rtc(%)治療前 治療1 d 后TBIL(μmol/L)治療前 治療1 d 后43 43 χ2 P 55.23±7.38 55.09±7.72 0.086 0.932 71.95±6.43*70.48±6.67*1.041 0.301 30.89±4.62 30.96±4.45 0.072 0.943 20.45±3.39*20.28±3.04*0.245 0.807 51.12±12.27 50.94±12.93 0.066 0.947 38.06±9.53*38.64±9.17*0.288 0.774 2.15±0.24 2.13±0.27 0.363 0.718 2.80±0.56*2.82±0.69*0.148 0.883

2.3 兩組輸血不良反應比較 A 組輸血治療后發生過敏反應1 例、非溶血性發熱反應2 例,總發生率為 6.98%(3/43);B 組發生過敏反應 1 例、非溶血性發熱反應3 例,總不良反應率為9.30%(4/43)。兩組比較,差異無統計學意義(χ2=0.000,P=1.000)。

3 討論

貧血是因人體外周血紅細胞容量減少所致,自身免疫性溶血性貧血是貧血常見類型,主要因血液中出現抗紅細胞的免疫抗體,致使紅細胞破壞而致貧血[7]。臨床多采用糖皮質激素和免疫抑制劑治療,可通過改善機體免疫而減少紅細胞破壞,但對于貧血癥狀嚴重者則需通過輸血進行外源性紅細胞補充,以改善貧血癥狀。

血液中包含多種血漿蛋白及白細胞裂解物質,且自身免疫性溶血性貧血患者多伴有自身免疫紊亂,采用全血輸注會刺激白細胞抗體產生,并與白細胞發生免疫反應,引起內源性制熱源釋放,導致皮膚潮紅、發熱、惡心等輸血不良反應,影響臨床治療效果[8]。因此臨床多采取成分血液制品輸注,以盡可能控制輸血不良反應,增強治療效果。本研究結果顯示,兩組輸血治療1 d 后臨床有效率、不良反應發生率及實驗室指標 Hb、Rtc、TBil、RBC 水平均無明顯差異。說明在自身免疫性溶血性貧血患者中輸注去白紅細胞與洗滌紅細胞均具有較高的應用價值,效果及安全性基本相當,能夠及時改善貧血癥狀,且安全性較高。去白紅細胞是將白細胞從血液中分離出來的成分血液制品,白細胞過濾量可達90%,而血漿蛋白含量稍高,其主要功效即補充紅細胞,治療各種原因引起的貧血[9]。洗滌紅細胞是將98%的血漿蛋白、80%的白細胞和血小板去除,形成濃縮型紅細胞,以預防輸血引起的白細胞抗原及異體蛋白的過敏反應[10]。兩種成分血液制品中均進行白細胞成分去除,故引起輸血反應概率較低,且充分利用血制品,避免全血輸注導致的血容量增加,安全性更高。但輸血不良反應的發生與輸注速度相關,臨床在輸血治療時還需密切注意患者情況,出現異常反應立即減緩輸血速度。綜上所述,去白紅細胞與洗滌紅細胞在自身免疫性溶血性貧血治療中應用效果相當,能夠及時改善患者貧血癥狀,且輸血不良反應發生率低,但洗滌紅細胞臨床制備較為簡單,更具有經濟價值,臨床推薦使用洗滌紅細胞進行治療。