鄉村旅游精準扶貧策略研究

趙亞倩

摘 要:近年來,城市化進程不斷加快,交通基礎設施建設日益完善,城市居民前往鄉村越發便利,越來越多的城市居民利用節假日前往美麗的鄉村,體驗農村生活,感受自然風光。由于我國大部分適合開展鄉村旅游的地區均為貧困地區,因此發展鄉村旅游就自然而然同農村精準扶貧結合起來。以精準扶貧對象河南省輝縣市張村鄉為例,研究落實精準扶貧策略如何促進鄉村旅游發展,提出河南省輝縣市張村鄉發展鄉村旅游目前存在的問題以及解決對策。

關鍵詞:鄉村旅游;旅游扶貧;張村鄉

一、鄉村旅游的定義和發展現狀

(一)定義

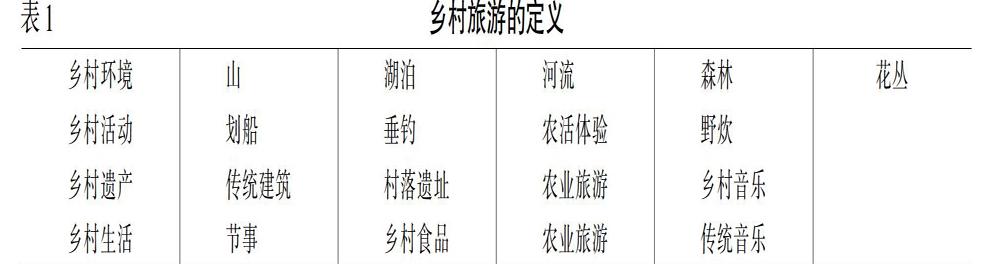

旅游根據旅游地的人居密度可以分為城市旅游,鄉村旅游與荒野旅游。關于鄉村旅游的定義有很多種,具體如表1所示。

本文參考各位專家學者的定義,最終認為鄉村旅游是將農村作為載體,村民為活動主體,當地的旅游資源為依托,特色農事活動為內容,旨在提高村民生活質量為目的社會活動。

(二)我國鄉村旅游發展現狀

在我國,專家學者們對鄉村旅游的概念與分類爭議很大,雖然我國鄉村旅游發展目前還處于從導入期向成長期過渡的階段,但已然取得了一定的成效。近年來,我國許多旅游城市在旅游高峰期已然“人滿為患”,發展鄉村旅游是解決這一問題的良方妙策。由于鄉村地區普遍地廣人稀,景點的分布并不擁擠,這就為旅游業的發展提供了良好的空間條件。

二、鄉村旅游與農村精準扶貧結合

(一)鄉村旅游與農村精準扶貧結合的必要性

在我國大部分中西部地區的省市都把大力發展鄉村旅游與農村精準扶貧結合起來,鄉村旅游已然成為農村精準扶貧的重要載體。

1.具備發展的絕對優勢。在我國的832個貧困縣中,有近300個縣是國家主體功能區的限定開發縣,雖然他們的經濟發展落后,但是生態環境卻相當良好。而且在我國12.8萬的貧困鄉村中,有不少于50%的鄉村都具備發展鄉村旅游的硬性條件。那么在貧困地區開發和建設新的旅游項目便成了旅游消費的一大熱點。

2.帶來明顯的經濟效益。旅游扶貧即把精準扶貧開發和鄉村旅游有機結合,通過二者的有機結合可以擴寬貧困農民的增收渠道,實現貧困地區農民持續穩定脫貧致富。回顧“十二五”期間,我國已經通過開展鄉村旅游,實現了約10%的貧困人口脫貧致富。預計到2021年前往鄉村旅游的人數可達到40億人次,景區營業收入年均增長18%,到2021年可達到2.3萬億元,帶動大約8 000萬農民脫貧致富。

3.國家政策驅使。習近平總書記提出的“兩山”理論,即“綠水青山就是金山銀山”適應了農村發展所需,發現了鄉村發展所具備的必然優勢。習近平總書記的“兩山”理論,不是讓鄉村地區模仿城市搞工業發展,而是讓農村擁有的青山綠水變為財富,讓農民熟悉的本土文化成為鄉村旅游資源,最終實現農村傳統農業轉變成休閑旅游農業。

(二)河南省輝縣市張村鄉鄉村旅游發展現狀

1.張村鄉概況。張村鄉是河南省輝縣市轄鄉,面積108平方公里,人口近16 099人。在發展鄉村旅游前,張村鄉經濟并不富裕,張村鄉整體基礎設施和公共服務設施都十分落后,貧困的主要原因在于“窮在水上,困在路上”,生活基本用水困難,農業用水也匱乏,幾乎都是依靠自然雨水;道路更是不通暢,村民前往其他地方都需要翻山越嶺,汽車難以直達鄉鎮,這就導致張村鄉在很長時間里是處于貧困狀態。

2.張村鄉具備的旅游資源。張村鄉盡管十分貧困,但是它卻有著豐富的優質旅游資源,大多屬于鄉村農耕文化景觀和民俗文化景觀資源。一是得天獨厚的自然資源。張村鄉地處于豫北南太行腳下,有著與焦作云臺山媲美的自然風光,并且自身還有著的7萬畝荒山荒坡資源,紅薯粉條等農副產品資源以及一些自然資源。張村鄉有著平嶺、趙窯、和漫、里溝、汪溝等古村落的自然資源,而且張村鄉的滑峪村還有著高氡含量溫泉優勢,特別適宜開發山區健康養生游。二是深厚的人文資源。“輝縣人民干得好”是周恩來總理肯定輝縣人民工作成績時講的,而張村鄉便是主場。在這里黨的干部和村民一道開山劈嶺,修渠引水,植樹造林。這里是輝縣“老書記”鄭容和帶領老干部服務重點幫扶點,堅持走好“紅色經典之旅,綠色休閑之路”是鄉村旅游發展之路。

三、存在的問題

全國有著許多貧困地區通過發展鄉村旅游實現了脫貧致富,其中不乏一大批環境優美、旅游價值和文化價值都比較高的鄉村旅游地。對比這些鄉村旅游示范村,發現河南省輝縣市張村鄉的鄉村旅游發展仍存在一些問題。

第一,缺乏正確認識。張村鄉村民文化程度普遍較低,這就導致了他們對鄉村旅游層次理解不到位,概念混亂,缺乏正確認識。村民們提供的一些旅游產品大部分僅停留在提供住宿和餐飲的低層次,很少注意到要提升自身文化內涵以及旅游活動參與性。旅游項目之間沒有形成真正的產業鏈,導致游客重游率低,最終造成游客越來越少,旅游項目越辦越差。

第二,經營方面各自為政。村民想掌握經濟大權,成為主導者,其他外來投資經營者又希望自己占據主導地位,這就引起矛盾沖突。張村鄉個別“農家樂”只是簡單模仿其他成功的“農家樂”,導致硬件水平基本達到,但軟件水平跟不上的問題,這樣就無法進行統一管理。村民與經營者互相推卸責任,不能及時有效解決問題,致使許多開發和經營越來越缺乏規范管理,問題一個接一個,最終導致名聲敗壞、“農家樂”倒閉。

第三,專業人才匱乏。張村鄉的部分經營者是當地村民,另一部分是市內企業家,經營者水平參差不齊,造成經營質量不一,招收人員專業性不強。由于大部分鄉村旅游從業人員以當地農戶為主,他們非但沒有向這些專業人員學習,甚至還有排外傾向。漸漸地專業人員流失,剩下的從業人員素質和服務質量又普遍較低,服務人員專業素質不夠高,甚至一些表現太差,就導致了鄉村旅游經營規模無法擴大,檔次難以提高,經營效益也難以得到維持和提升。

第四,產品缺少特色。張村鄉目前開發的旅游產品形式單一,產品缺乏內涵,沒有自己的主題特色,隨著競爭市場加劇,導致他們的“農家樂”效益下降甚至經營不下去。在小范圍區域內,大多數的鄉村旅游點是共享旅游資源,這就導致旅游項目設計類型趨同,活動模式千篇一律。

第五,宣傳不到位。從營銷來看,因為有一些項目并沒有進行統一管理,其中還有一部分旅游項目未形成品牌,也沒有系統的營銷戰略,所以就沒有系統地營銷策略支持繼續發展,使得部分原本就落后的旅游項目或“農家樂”品牌仍處于原始、被動的水平。

第六,自然生態環境負擔過重。隨著張村鄉鄉村旅游的發展,慕名而來的旅游者大量涌入,帶來了可觀經濟效益,同時也帶來垃圾、污水、汽車尾氣等,這些對張村鄉的環境的威脅很大。張村鄉吸引的游客大部分來自周邊地區,因此每到黃金周期間和周末都會有大量的游客前來,并且這些游客大部分是自駕游,所以車輛進出造成了汽車尾氣,同時對鄉村公路也造成一定危害。

四、解決對策

第一,政府組織開展學習。要轉變觀念,提高村民意識,政府組織開展學習是很重要的途徑。政府組織開展學習首先就應給村民講解什么是鄉村旅游,轉變他們的觀念,尤其是改變他們那種靠山吃山的落后想法。同時,政府投資組織開展對參加鄉村旅游服務工作的村民的專門培訓,有利于在一定程度上提高村民的科學文化知識和綜合素質,同時還能增進村民間的感情,加強團結,形成積極健康的民風。

第二,政府參與調解,側重農民利益。政府參與調解經營者與當地村民的關系,經濟利益合理分配,側重保護當地村民利益。不僅是張村鄉政府,更主要的是新鄉市政府,要引導當地居民建立有效的參與機制,要讓村民充分享有旅游帶來的利益。同時,要不斷增加村民的就業機會和商業機會,幫助那些有意愿開辦農家樂或者其他優質項目經營,但沒有資金需要貸款的村民,及時給予他們所需經費,協調金融機構為村民提供低息貸款。

第三,政府與經營者同學校加強合作。當地政府或經營者應從旅游專業高等院校選拔人才,加強與新鄉市周邊高等院校的合作,尤其政府應該多鼓勵高校師生來張村鄉參觀考察。針對部分村民的“排外傾向”,政府應正確宣傳專業人才的作用,并非與村民搶飯碗,而是幫助村民更好地經營。

第四,推陳出新,增強競爭實力。經營者應結合當地特色推陳出新,推出有當地特色的產品,競爭中創新。鄉村旅游的開發須與本地鄉村文化相結合,這樣才能開發出具有當地特色的旅游產品。張村鄉通過舉辦紅薯粉條文化節,并且以“互聯網+”的形式充分利用互聯網平臺進行宣傳,打響張村鄉特色農副產品品牌,讓紅薯粉條走向大市場。目前,張村鄉正在對紅薯葉、梗、塊、條進行綜合性開發,希望把粉條變“金條”,逐步實現“高質量產品、完整的產業鏈、可觀的經濟效益”的紅薯產業遠景目標。

第五,多方宣傳當地文化,打造專屬品牌。政府支持鼓勵,宣傳當地文化同時也能宣傳當地鄉村旅游品牌,推出宣傳片。張村鄉可以建立屬于自己的鄉村旅游營銷網絡平臺,不乏是一種很好的能夠讓游客了解旅游地的途徑。所以,張村鄉可以參考外國的成功經驗,利用互聯網這一方面的營銷方式,建立專屬的張村鄉旅游網站,這個網站不僅可以及時發布張村鄉旅游信息,還可以提供預訂住宿,餐飲服務,真正做到服務大眾。

第六,解決好環境承載力與經濟效益的矛盾。因為鄉村旅游屬于資源依賴型,所以保持自然資源和文化資源的質量是鄉村旅游業持續發展的關鍵。這就需要政府專門組織專業人員對張村鄉的自然和環境承載力進行考察,根據數據制定張村鄉每天、每周、每月、每年的游客人次。采取一些公共交通的使用,例如私家車停留在景區外,增設景區公交或共享單車,減少私家車的進入對當地環境的破壞。

結語

旅游,是當前一個熱門的研究領域,而鄉村旅游近年來持續升溫更是成為人們討論的熱門話題。本文闡述發展鄉村旅游的意義這一問題,進一步引出作為鄉村旅游精準扶貧策略成功案例的河南省輝縣市張村鄉鄉村旅游發展的現狀、優勢,以及存在的問題和解決對策。河南省輝縣市張村鄉鄉村旅游雖然發展得不錯,取得了一定的成就,但仍然存在或多或少的問題。鄉村旅游與精準扶貧完美結合會更好地發展鄉村旅游,換言之,鄉村旅游就是精準扶貧。

參考文獻:

[1]? 陳國柱.解決“三農”問題的有效途徑探討——論鄉村旅游的作用[J].懷化學院學報,2006,(10):20.

[2]? 劉洪科.臨朐縣嵩山生態旅游區鄉村旅游發展研究[D].濟南:山東農業大學,2015.

[3]? 鄧敏.民族地區鄉村旅游發展研究——以紅巖新村為例[D].桂林:廣西師范大學,2007.

[4]? 李瓊.贛州市鄉村旅游發展研究[D].南昌:江西理工大學,2010.

[5]? 梁慧.中國鄉村旅游研究的主要方向及進展[J].中國市場,2010,(36):154.

[6]? 蘇勤.鄉村旅游與我國鄉村旅游發展研究[J].安徽師范大學學報:自然科學版,2007,(3):359.

[7]? 趙海蓉.青海省鄉村旅游發展研究[D].西寧:青海民族大學,2010.

[8]? 姜萍.青島海島居民對海島旅游影響的感知研究[D].青島:中國海洋大學,2009.