中國與RCEP國家制造業產業內貿易新測度與影響因素研究

程中海 屠顏潁

內容提要:當前中國提速推進與RCEP成員國的經貿談判,這是引領經濟全球化和提振后疫情時代建設開放型世界經濟的積極信號。基于OECD(2018TiVA)數據庫,創新性的以增加值貿易視角比較測度分析了中國與RCEP國家制造業產業內貿易水平,實證檢驗了增加值貿易下中國與RCEP國家制造業產業內貿易發展的影響因素。研究結果表明:增加值貿易下中國與RCEP國家制造業靜態產業內貿易主要在資本技術密集型和知識密集型部門;區域內制造業產業內貿易動態演變和參與國際化生產層次具有“勞動密集型-資本技術密集型-知識密集型”的階梯狀特征;FDI、人均GDP、工業化水平、開放經濟距離和基礎設施質量是影響增加值貿易下中國與RCEP國家制造業產業內貿易發展的主要因素,且存在顯著空間差異和行業異質性。基于此,結合后疫情時代的全球經貿格局,從增加值貿易視角我國應積極采取促進中國與RCEP國家制造業產業內貿易高質量發展的相關政策。

關鍵詞:增加值貿易;總值貿易法;產業內貿易;制造業;RCEP

中圖分類號:F74文獻標識碼:A文章編號:1001-148X(2021)01-0075-13

作者簡介:程中海(1974-),男,河南上蔡人,石河子大學經濟與管理學院教授,博士生導師,研究方向:國際投資與國際貿易;屠顏潁(1995-),女,安徽潁上人,石河子大學經濟與管理學院碩士研究生,研究方向:跨區域經濟與國際貿易。

一、引言

隨著全球價值鏈、產業鏈的交織發展,各國和地區中間品貿易相互嵌入、產業內生產貿易日益凸顯,不斷加深了各國(地區)制造業相互依賴度和融合度,全球制造業產業內貿易、產品內貿易聯系日趨廣泛緊密。但2019年新冠疫情暴發以來,世界經濟面臨嚴重衰退,加之貿易保護主義、單邊主義持續抬頭及部分國家實施制造業“回流”和“脫鉤”舉措,導致全球制造業產業內經貿摩擦頻發,區域一體化內制造業產業內貿易合作面臨新的變局和機遇。區域全面經濟伙伴關系(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)是2012年由東盟十國主導發起,并得到中國、日本、韓國、印度、澳大利亞和新西蘭六國積極響應的經濟伙伴關系協定,作為目前全球涵蓋人口最多、成員國構成最多元、最具發展潛力的區域一體化倡議,其在促進各成員國產業鏈和價值鏈持續優化、為區域內經濟高水平發展和當前低迷全球經濟注入新活力及在全球范圍內推進全面、高質量和互惠的經濟合作提供良好示范等方面發揮重要作用。

近年來,中國積極參與同RCEP其他成員國經貿的高效溝通,推動建設區域內高水準全方位的貿易投資便利化合作,與RCEP成員國的制造業產業內貿易聯系不斷提升。數據顯示,中國對RCEP國家制造業出口額從2012年的5041.43億美元增加到2018年的6474.09億美元,進口額從2012年的5296.87億美元增加到2018年的5805.62億美元。基于傳統總值貿易核算的中國與RCEP國家制造業產業內貿易額從2012年的10082.86億美元增加到2018年的11611.25億美元,制造業產業貿易總水平始終保持在0.9①以上。隨著國際分工的進一步深化,經濟全球化下的中間品貿易增長迅速,垂直與水平相結合產業內、產品內分工形成廣泛聯系的全球價值鏈網絡。此時,由于一國(地區)進出口產品包含了不同國家(地區)的多個生產環節增加值,以貿易總值為基礎的傳統貿易統計難以準確衡量產業和產品內貿易增加值的得益,而以“價值增值”為統計口徑的增加值貿易核算法則能更好地刻畫全球價值鏈背景下國與國之間分工格局及貿易利得,全球價值鏈核算(也稱為增加值貿易核算)因此成為一個新興熱點研究領域。

當前利用增加值貿易框架研究貿易問題,國內外學者取得了一系列有益成果。其中,國外有研究首次對增加值貿易進行測度并考慮生產所有環節和階段,以追溯行業和國家層面的增加值來源及其去向[1],在此基礎上構建全球雙邊投入產出矩陣測算了94個經濟體的增加值出口[2];并進一步地綜合以往增加值貿易核算方法[3],提出后續研究普遍適用的KWW分解法,有效地將官方貿易統計方法與增加值貿易核算法銜接起來,為后續國內外學者對一國或全球出口貿易進行增加值研究提供重要方法指導,研究發現一國或全球出口的增加值貿易分解更有利于解釋經濟現實[4-6]。國內研究同樣采用增加值貿易剖析了中國外貿失衡度,結果發現關境統計的重復計算扭曲了中國外貿失衡度[7-8];并進一步地基于增加值貿易探究中國各行業層面對外貿易的比較優勢,指出總值統計方式錯估了中國整體及不同部門比較優勢演變,尤其是高估了制造業部門[9]。同時,國內研究利用增加值貿易框架考察了中國制造業在全球價值鏈中的國際分工地位及其出口貿易競爭力,并得出增加值貿易下中國制造業的國際分工地位仍處于全球價值鏈的中低端位置,中低技術行業仍是中國制造業出口競爭力的比較優勢部門[10-11]。此外,眾多學者創新地結合中國微觀企業數據和增加值貿易核算剖析中國企業出口增加值動態規律及其影響因素,研究普遍發現不同貿易方式企業的出口增加值動態發展具有顯著差異,FDI是提升企業出口增加值率的關鍵因素[12]。

關于產業內貿易的研究,學者們分別考察了中國與東盟、東亞、中亞整體產業內貿易發展及影響因素,研究普遍指出中國與主要貿易伙伴國的產業內貿易水平亟待提高,且經濟規模差距、人均GDP差異、FDI、貿易開放等對提升雙方產業內貿易發展具有重要作用[13-14]。同時,眾多學者普遍利用傳統進出口貿易數據庫,以總值貿易為口徑考察中國與其貿易對象具體行業層面的產業內貿易情況[15-16],尤其研究發現中國與中亞、“一帶一路”沿線等國家制造業產業內貿易水平不斷提高,且人均收入差距、FDI、規模經濟、市場結構是促進國家間制造業產業內貿易發展的重要因素[17]。

綜上所述,已有文獻主要運用增加值貿易核算研究了中國制造業出口貿易國際競爭力、分工地位,并用傳統貿易統計法核算了中國與主要貿易伙伴國整體或細分行業層面的產業內貿易水平及影響因素,但鮮有文獻運用增加值貿易核算法剖析中國與貿易伙伴國制造業產業內貿易的靜態比較優勢、動態發展水平及融入全球價值鏈程度,并實證檢驗增加值貿易下影響雙方制造業靜態和動態產業內貿易發展的主要因素。鑒于此,本文以分解一國總出口和總進口增加值為基礎,基于增加值貿易核算方法構建新的產業內貿易水平測度方法,首次核算了中國與RCEP國家制造業整體VGL指數、VMIIT指數及其類型指數,進一步對比分析了中國與RCEP國家制造業產業內貿易在勞動密集型、資本技術密集型和知識密集型產業的異質性,實證檢驗了影響中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易發展的主要影響因素,提出了后疫情時代推動中國與RCEP國家制造業產業內貿易高水平發展的政策建議。這對科學研判中國與RCEP國家制造業產業內貿易合作水平,推進中國與RCEP國家經貿談判,提升區域經貿發展質量無疑具有理論和現實意義。

二、方法與數據說明

(一)增加值貿易分解方法與產業內貿易水平測度

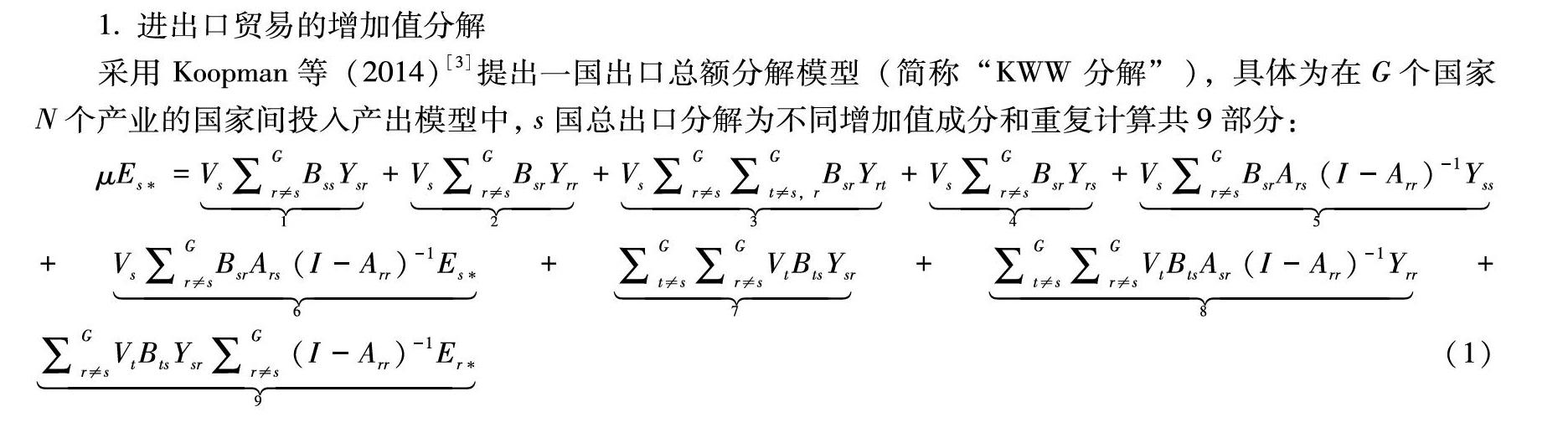

1.進出口貿易的增加值分解

(2)VMIIT指數及其類型指數測度。VGL指數能衡量一國產業內貿易在全球價值鏈的水平、雙方產業內增加值貿易互惠度,但僅停留在靜態分析層面,無法揭示該國產業內貿易水平在全球價值鏈中的動態變化及其嵌入國際化生產鏈的類型。為此,在Thom和McDowell(1999)[19]構建MIIT及其類型指數基礎進行以下改造:

(二)數據說明

首先,采取目前廣泛認同的將SITC3位數項下產品組視為同一產業界定制造業,并考慮國內與國際制造業分類標準的差異,匹配最新國民經濟行業分類(GB/T4754-2017)、最新國際產業標準分類(ISIC4.0)和TiVA數據庫行業代碼細分制造業,體現產業分類標準的客觀性和適用性。再根據WTO分類法,將各產業按要素密集度不同分為勞動密集型制造業、資本技術密集型制造業和知識密集型制造業(表3)。其次,囿于TiVA數據庫更新內容,樣本區間為2005-2015年。總值貿易法所需數據來自UN Comtrade數據庫,由于該數據庫劃分依據與ISIC4.0不同,將制造業產品合并與之對應的產業②。最后,根據TiVA數據庫區域范圍,選擇澳大利亞、日本、韓國、新西蘭、印度、柬埔寨、文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南作為RCEP研究邊界。

三、測度結果與比較分析

(一)制造業產業內貿易整體水平

為刻畫總值貿易法和增加值貿易的不同,將兩種方法核算結果差異定義為指數扭曲程度,即GL指數扭曲程度=(TGL-VGL)/TGL,MIIT指數扭曲程度=(TMIIT-VMIIT)/TMIIT,VMIIT指數扭曲程度=(TVMIIT-VVMIIT)/TVMIIT,HMIIT指數扭曲程度=(THMIIT-VHMIIT)/THMIIT。以上結果大于零,說明總值貿易法高估了制造業真實的產業內貿易情況;反之,低估了其實際發展。表4結果顯示:(1)中國與RCEP國家制造業整體TGL指數均小于VGL指數,表明總值貿易法低估了中國與RCEP國家制造業產業內貿易在全球價值鏈的真實水平,弱化了雙方產業內增加值貿易互惠度。事實上,隨著經濟區域一體化進程加快、全球價值鏈分工日益細化,中國與RCEP國家根據各自要素稟賦優勢,在國際分工體系中均占據一席之位,雙方制造業經貿聯系不斷加強,已形成交織影響、互惠共贏的產業內貿易格局,因此,中國與RCEP國家制造業產業內貿易的真實發展處于較高水平并呈現穩中向好態勢。盡管金融危機以來,各國經濟復蘇缺乏持續性動力、貿易保護主義及逆全球化思潮日趨蔓延,促使主要發達國家紛紛加入“制造業回流”陣營,采取零和博弈政策以振興本國制造業發展,但中國與RCEP國家已形成休戚與共的經貿命運共同體,制造業產業內貿易水平逆勢增長,雙方制造業產業內貿易高質量發展初顯成效。(2)中國與RCEP國家制造業整體TMIIT指數、THMIIT指數、TVMIIT指數普遍小于VMIIT指數、VVMIIT指數和VHMIIT指數,說明總值貿易法對中國與RCEP國家制造業產業內貿易真實動態發展、參與國際化生產程度和水平存在誤判。尤其經濟邁入新常態以來,國內經濟長期向好、潛力足和韌性強基本面為制造業結構持續優化提供新動能,推動了中國與RCEP國家制造業貿易規模逐步向數量和效益并重轉變,加強了制造業貿易的優進優出,促進了雙方制造業產業內貿易動態發展。加上各國調整產業結構升級、區域加強務實高效貿易合作,為中國與RCEP國家制造業產業內貿易參與國際化生產的程度和水平的提升注入活力。

總之,增加值貿易下中國與RCEP國家制造業整體產業內貿易的靜態發展具有處在全球價值鏈的高水平狀態、雙方產業內增加值貿易互惠度強的特征,動態演變呈現平穩上升態勢,并以較高水平的HMIIT為主、較低水平的VMIIT為輔參與國際化生產。而總值貿易法對中國與RCEP國家制造業產業內貿易的靜態水平、動態發展及融入生產國際化特征均存在扭曲。

(二)制造業產業內貿易行業水平

1.VGL與TGL指數

考察期中國與RCEP國家細分制造業的TGL指數普遍低于VGL指數,表明總值貿易法錯估雙方制造業部門產業內貿易的真實發展水平,誤判中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易互惠度的比較優勢所在。增加值貿易下中國與RCEP各國細分行業產業內貿易在全球價值鏈中的水平普遍較高,尤其在資本技術密集型和知識密集型部門尤為凸顯。同時,雙方制造業產業內增加值貿易互惠度的比較優勢部門已轉變為資本技術密集型為主,并向知識密集型靠近(圖1)。

具體而言:(1)中國與RCEP國家木材印刷及紙制品、其他制品及設備回收制品的TGL指數低于VGL指數。表明在全球價值鏈分工下,中國與RCEP各國勞動密集型部門產業內貿易發展具有一定的互惠共贏空間,這與該部門參與全球價值鏈位置有關。盡管紡織服裝皮革制品TGL指數高于VGL指數,但兩者的指數值均在0.5以下,說明雙方在該類行業的產業內貿易水平較低,歸因于要素成本急劇上升、產業轉型壓力巨大,對中國與RCEP國家此類典型勞動密集型制造業的產業內貿易水平提升造成負面影響。(2)中國與RCEP各國食品飲料煙草制品、化學制品及非金屬礦物制品、基礎金屬及金屬品制造的TGL指數均小于VGL指數,意味著總值貿易法誤判了雙方資本技術密集型部門產業內貿易發展。事實上,國內經濟韌性強、效益好、質量高的基本面發展及供給側結構性改革的深入推進,為國內產業結構的優化升級、產業內分工的復雜精細提供動力,增強了資本技術密集型產業的增加值含量和技術復雜度,從而提升了中國與RCEP各國該類型行業的產業內貿易水平,促使雙方制造業靜態產業內貿易發展集中在此類型行業。(3)中國與RCEP國家電氣及光學設備制品、交通運輸設備制造的TGL指數普遍低于VGL指數,說明總值貿易法普遍低估了中國與RCEP國家知識密集型部門的產業內貿易水平。隨著產業變革和科技革命的相互交織,具有高附加值、高技術含量的知識密集型制造業在一國經濟高質量發展的重要戰略地位愈發凸顯,引發RCEP各成員國對該類型制造業雙向經貿聯系的高度重視,促進各國之間加強此類型制造業產業內貿易的高效合作,進而推動中國與RCEP國家知識密集型制造業產業內貿易向更高水平發展。

2.VMIIT與TMIIT指數

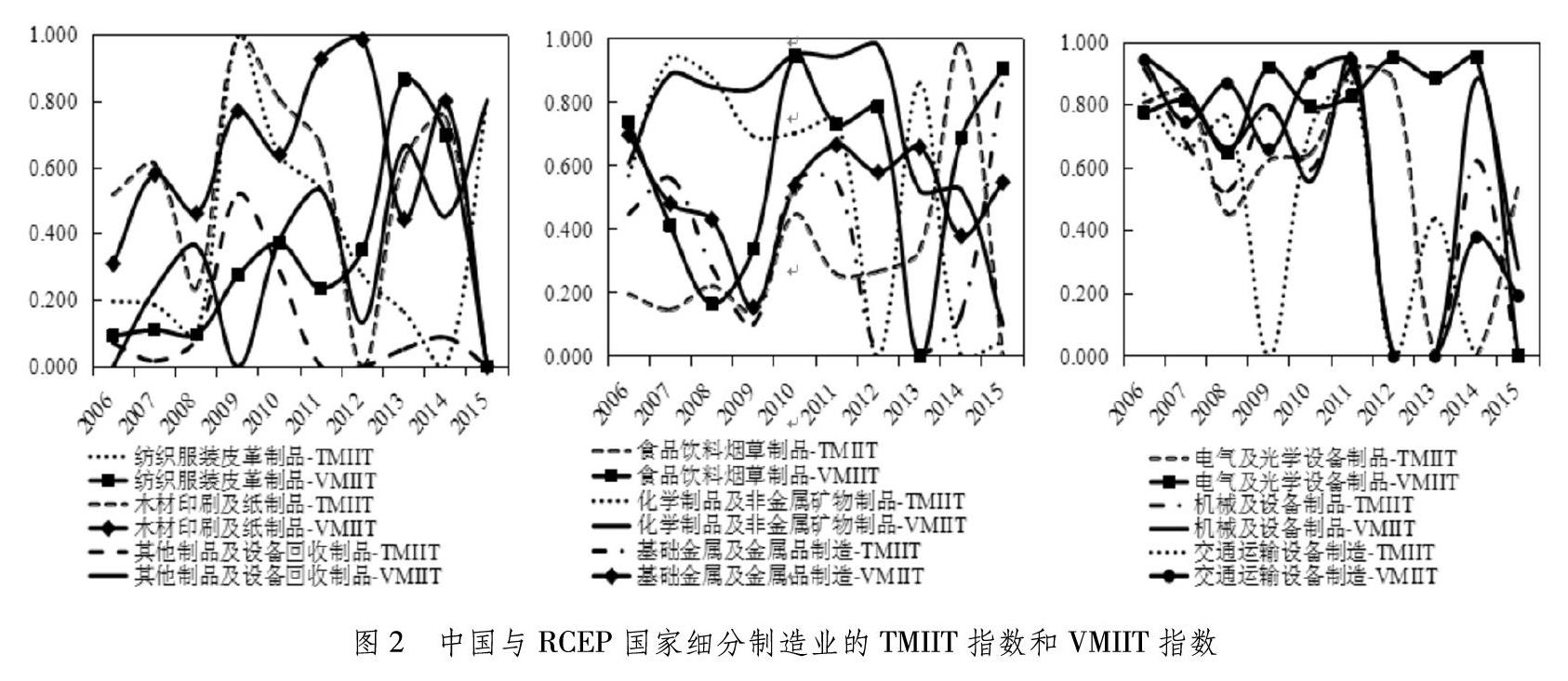

樣本期中國與RCEP國家細分制造業的TMIIT指數普遍小于VMIIT指數,表明總值貿易法低估了雙方制造業細分部門動態產業內增加值貿易發展。增加值貿易下中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易的動態水平呈現勞動密集型-資本技術密集型-知識密集型的階梯狀且處于波動上升態勢,這和增加值貿易下雙方制造業整體的動態產業內增加值貿易結果保持邏輯一致性(圖2)。

主要表現:(1)中國與RCEP國家木材紙制品及印刷、其他制品及設備回收制品的TMIIT指數低于VMIIT指數,表明雙方在勞動密集型部門的產業內貿易動態發展仍有一定競爭力,特別是木材印刷及紙制品,由于該行業與上下游產業關聯密切,具備較強拉動和推動經濟的功效,促使中國與RCEP國家此類行業的動態產業內增加值貿易向好發展。而作為比較優勢集中的紡織服裝皮革制品,受到經濟結構轉型要求、勞動力要素成本上升等影響,導致我國與RCEP國家該類部門產業內貿易的動態水平受到負面沖擊。(2)中國與RCEP國家食品飲料煙草制品、化學制品及非金屬礦物制品、基礎金屬及金屬品制造的TMIIT指數均低于VMIIT指數,折射出總值貿易法錯判雙方資本技術密集型產業動態發展軌跡。實際上,各國收入水平提高、需求層次升級,中國不斷加強與RCEP國家食品飲料及煙草制造的雙向貿易聯系。此外,化學制品及非金屬礦物制品涵蓋高端技術產品和低端醫藥產品,相關部門大多是中低端或中高端類型企業,帶動國內外中間品投入的增加、促使各個生產環節的增多,進而增強各國間該類產業相互需求、優進優出,推動中國與RCEP國家資本技術密集型部門動態產業內增加值貿易發展呈現穩中提質態勢。(3)中國與RCEP國家電氣及光學設備制品、機械及設備制品、交通運輸設備制造的TMIIT指數普遍小于VMIIT指數,意味著總值貿易法低估了中國與RCEP國家知識密集型部門動態產業內貿易水平。由于國內經濟高質量發展要求、高精尖產業作用日益增強,我國持續深化知識密集型產業結構調整,提高該類型產品的技術復雜度和價值密集度,進而助推了中國與RCEP國家不斷加強知識密集型部門產業內貿易的互通有無,提升了雙方該類型行業動態產業內增加值貿易發展。

3.HMIIT指數和VMIIT指數

研究期總值貿易法和增加值貿易核算的中國與RCEP國家細分制造業HMIIT指數和VMIIT指數具有較大差異且呈現顯著的行業異質性,即總值貿易法低估了中國與RCEP國家資本技術密集型部門和知識密集型部門的HMIIT指數和VMIIT指數,錯判了勞動密集型行業的HMIIT指數和VMIIT指數(圖3)。表明了總值貿易法低估了中國與RCEP國家資本技術密集型和知識密集型部門動態產業內增加值貿易參與國際化生產水平。隨著國內經濟新常態發展、各國產業結構優化調整及制造業貿易質量逐步提高,促進中國與RCEP國家加強中高端制造業產業內貿易的務實高效合作,提升雙方資本技術密集型和知識密集型部門的動態產業內增加值貿易發展趨勢向好并以較高水平的VMIIT和較低水平的HMIIT并存融入國際化生產,參與全球價值鏈分工。同時,反映了總值貿易法低估了中國與RCEP國家勞動密集型部門的HMIIT水平,高估了VMIIT水平。由于國內經濟高質量發展需要,勞動力等要素成本上升及RCEP個別成員國勞動密集型產業優勢日益顯現,倒逼國內勞動密集型行業進行轉型或轉移,導致雙方該類型制造業產業內貿易參與國際化生產水平逐步提高,即HMIIT指數微幅上升而VMIIT指數小幅下降。

盡管總值貿易法和增加值貿易核算結果表明中國與RCEP國家細分制造業產業內貿易參與國際化生產類型是以VMIIT為主、HMIIT為輔,但增加值貿易表明的是在全球化生產的價值鏈不斷分割下,中國與RCEP國家各部門動態產業內增加值貿易參與國際化生產體系特征,即以水平較高的VMIIT和水平較低的HMIIT為類型,進一步顯示了中國與RCEP各國細分制造業動態產業內增加值貿易參與生產國際化類型主要是VMIIT,這與整體層面雙方制造業產業內增加值貿易融入國際化生產的類型不同,體現了行業層面的空間異質性。

四、中國與RCEP國家制造業增加值產業內貿易影響因素分析

(一)模型設定與變量選取

借鑒以往研究,采用擴展的貿易引力模型,并從屬性因素和距離因素兩方面,考察增加值貿易下中國與RCEP國家制造業產業內貿易的影響因素。為了消除量綱和異方差影響,對于涉及絕對數值的變量進行對數處理,最終本文計量模型設立如下:

(1)經濟規模差異(GDPcj)。研究表明經濟規模差異對兩國間產業內貿易發展的影響取決于兩國間產業內貿易類型,一般經濟規模差異對水平型產業內貿易呈負向相關,而對垂直型產業內貿易具有正向影響。為了剔除價格變動和反映各國實際的經濟規模,本文采用以2017年不變美元計價并按購買力平價調整的GDP,并對中國與RCEP各國GDP之差取對數衡量經濟規模差異。數據來源WDI數據庫。

(2)需求結構差異(PGDPcj)。根據需求相似理論,兩國人均收入差異越小,需求結構越相似,則兩國潛在產業內貿易水平越高。為了真實反映一國需求結構差異性,本文采用經購買力平價調整、并以當前美元計價的人均GDP作為代理變量,并對中國和RCEP各國人均GDP差額絕對值進行對數處理。數據來源WDI數據庫。

(3)地理距離(DIScj)。國家間雙向貿易量與其地理距離呈負相關關系,國家間地理距離越近,則貿易成本越低,越有利于提升兩國間產業內貿易水平。為消除異方差影響,本文對中國與RCEP各國的首都地理距離進行對數處理來構建地理距離DGcj。數據來源于CEPII數據庫。

(4)FDI 差異(FDIcj)。研究認為當FDI導向是利用東道國廉價資源或勞動力等豐裕要素時,FDI 屬于效率追求型境外投資,有助于促進產業內貿易發展;但FDI目的在于占領東道國廣闊市場,則會產生貿易替代效應,從而一定程度上阻礙產業內貿易發展。為了刻畫一國吸引境外投資能力,本文選擇中國與RCEP各國FDI凈流入占GDP比重之差衡量兩國FDI差異。數據來源WDI數據庫。

(5)工業化水平距離(IIDcj)。研究發現工業增加值對制造業貿易網絡具有顯著正向影響。在當前國際分工細化背景下,中高端技術產業占制造業增加值的比重不僅可以衡量一國工業化水平,還反映了該國制造業的技術復雜性。因此,本文采取中國與RCEP各國中高技術產業占制造業增加值比重的差值表示工業化水平距離。數據來源WDI數據庫。

(6)物流績效距離(LPIcj)。研究指出一國物流績效的改善能夠顯著促進該國進出口貿易發展。隨著全球價值鏈的逐步深入,物流在節約貨物運輸成本、提高貿易便利化和提升一國產業內貿易質量方面愈發凸顯。鑒于此,本文通過構建中國與RCEP各國物流績效整體指數的差額衡量物流績效距離。由于世界銀行每兩年發布一次物流績效指數,對缺失年份的數據采取相鄰兩年的平均值來作為樣本國物流績效整體指數,加上物流績效整體指數范圍為1-5,數值越大,表明績效水平越好,因此未進行對數處理。數據來源WDI數據庫。

(7)貿易壁壘距離(TBcj)。研究表明出口關稅促進中國制造業出口技術復雜度,進口關稅則會抑制其出口技術復雜度的提升,而一國產業內貿易的高水平發展取決于一國出口和進口的雙重優化。為了剖析貿易壁壘對一國制造業產業內貿易的影響,本文采取包括出口關稅和進口關稅的加權制成品關稅稅率,并以中國與RCEP各國之間加權制成品關稅稅率之比作為貿易壁壘距離的代理變量。對于部分缺失值用均值插補法處理。數據來源WDI數據庫。

表5列出了各變量的描述性統計結果,由表可得被解釋變量或解釋變量,中國與RCEP各國之間表現出明顯差異,說明中國與RCEP各國之間經濟發展、行業水平、物流績效等存在不均衡性。借鑒馮宗憲和蔣偉杰(2017)研究方法,本文采用隨機效應面板Tobit模型分析中國與RCEP國家產業內增加值貿易的影響因素,并使用FGLS、雙向固定效應作為穩健性檢驗。估計結果中1列、2列、3列是以GL為被解釋變量,4列、5列和6列以MIIT為被解釋變量(表6)。

(二)回歸結果分析

1.整體層面分析

從表6回歸結果來看,三種估計方法得到的估計系數在符號和數值上都較為接近,表明本文采用的計量模型較為穩健。具體而言,在三種估計方法下,經濟規模差異對中國與RCEP各國制造業的VGL和VMIIT呈現較為顯著的正向作用,但這一效應日漸衰減。表明雙方制造業主要傾向于較高水平的垂直型產業內貿易,印證了前文所得的中國與RCEP制造業產業內增加值貿易參與生產國際化類型結論。也說明經濟規模差異對中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易發展的正向效應逐步減弱。而人均收入水平差異和地理距離均對中國與RCEP國家制造業的VGL和VMIIT存在顯著負向影響,反映了國家間需求偏好相似、雙方人均收入水平提高在提升中國與RCEP制造業產業內貿易整體增加值水平發揮積極作用,也折射出地理距離仍是影響中國與RCEP制造業產業內貿易高質量發展的重要因素之一。同時,FDI差異和物流績效距離也對雙方制造業的VGL和VMIIT都存在顯著負向效應,意味著FDI差異和物流績效距離越大,越會阻礙雙方制造業產業內增加值貿易深度融合。也說明當前各國FDI目的是占領東道國廣闊市場,產生了貿易替代效應,進而抑制了雙方制造業產業內貿易高水平提升,側面顯示了各國擴大境外直接投資和改善物流設施對推動中國與RCEP國家產業內貿易高質量發展發揮關鍵作用,與現有文獻研究結論邏輯保持一致。此外,工業化水平距離、貿易壁壘距離同樣對中國與RCEP各國的VGL和VMIIT產生顯著的負向影響,說明工業化水平距離和貿易壁壘距離越大,越能夠顯著抑制雙方靜態和動態產業內增加值貿易水平提高,表明中國與RCEP各國的工業化水平提升及加權制成品關稅稅率降低均有助于提高中國與RCEP各國間制造業產業內貿易在全球價值鏈的水平,加強雙方產業內增加值貿易互惠度。

2.行業層面分析

進一步考察了產業內增加值貿易影響因素的行業差異,回歸結果如表7所示。從中發現影響中國與RCEP國家不同要素密集度制造業產業內增加值貿易的主要因素具有顯著的行業異質性。其中地理距離、物流績效距離、工業化水平距離和貿易壁壘距離均對雙方不同要素密集度制造業的VGL和VMIIT具有顯著的負向作用,即中國與RCEP各國間的地理距離、物流績效距離、工業化水平距離和貿易壁壘距離越大,則雙方相應細分制造業產業內增加值貿易水平愈低。但其他變量對各細分制造業的VGL和VMIIT存在明顯差異性。具體來說,人均收入水平差距和FDI差距對中國與RCEP各國間勞動密集型制造業的靜態和動態產業內增加值貿易影響存在統計的不顯著,而對雙方知識密集型制造業產業內增加值貿易的靜態水平和動態發展均在顯著的負向影響,一方面體現了人均收入水平和FDI對要素密集度不同的行業產業內增加值貿易水平具有顯著差異性,另一方面也折射出需求結構相似、消費層次升級和外商直接投資擴大有利于提升一國部門高附加值、高技術含量的重要性,進而促進一國制造業產業內增加值貿易縱深式發展。而經濟規模差異對于中國與RCEP各國間資本技術密集型和知識密集型制造業產業內增加值貿易水平的正向作用不明顯,意味著經濟規模差異對雙方資本技術密集型和知識密集型行業的產業內貿易高水平發展的促進效應不顯著。

五、結論及政策啟示

基于最新TiVA數據庫,初次采用增加值貿易框架,從靜態、動態及其類型維度構建VGL指數、VMIIT指數及其類型指數對2005-2015年中國與RCEP國家制造業整體和細分行業層面的產業內貿易情況進行新測度,并與總值貿易法展開比較;同時,實證檢驗了影響中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易的主要因素。研究結論為:

(1)從整體層面看,與傳統總值貿易法相比,增加值貿易視角構建的產業內貿易指數能夠客觀真實地刻畫中國與RCEP國家制造業產業內貿易的真實水平、動態發展及參與國際化生產類型。增加值貿易下中國與RCEP國家制造業產業內貿易在全球價值鏈中的靜態發展呈現穩步上升的高水平態勢且雙方產業內增加值貿易互惠度強,動態軌跡具有穩中向好趨勢,并以較高水平的HMIIT、較低水平的VMIIT并存類型融入國際化生產體系。

(2)從行業層面看,與總值貿易法核算相比,增加值貿易核算表明中國與RCEP國家各細分制造業產業內增加值貿易的發展水平、動態變化呈現合理化和高級化趨勢,參與國際化生產類型主要以較高水平的VMIIT為主嵌入全球價值鏈。增加值貿易下中國與RCEP國家細分行業產業內貿易在全球價值鏈處于較高水平,雙方產業內增加值貿易互惠度較強,主要體現在資本技術密集型產業和知識密集型部門。穩中向好的動態產業內增加值貿易發展在資本技術密集型部門尤為明顯,逐步體現在知識密集型產業,并以較高水平的VMIIT和逐步提升的HMIIT為主參與國際化生產。

(3)實證結果表明,人均GDP差異、FDI差異、地理距離、物流績效距離、工業化水平距離、貿易壁壘距離是影響中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易發展的關鍵因素,但各因素對制造業產業內增加值貿易的影響強度和方向存在明顯空間異質性和顯著行業差異性。除地理距離、物流績效距離、工業化水平距離、貿易壁壘距離對不同要素密集度制造業的產業內貿易高水平發展具有顯著作用之外,人均GDP和FDI對知識密集型部門產業內增加值貿易發展產生重要影響,而對提升勞動密集型行業的產業內增加值貿易水平無顯著作用,經濟規模差異對中國與RCEP各國間資本技術密集型部門和知識密集型部門產業內增加值貿易不存在顯著正向影響。

根據以上研究結論,得出如下政策啟示:

(1)全面深化經貿合作,促進中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易高水平發展。兼顧RCEP中不同經濟體的要素稟賦優勢,制定制造業合作試行鼓勵目錄,加強與RCEP各成員國形成高效互補、互惠共贏的制造業雙向聯系。深度推進境外經貿合作區的建設,與RCEP各國開展第三方市場合作,提升雙方制造業產業內增加值貿易水平。著重保證制造業產品出口和進口貿易的全面穩定,重點維持制造業進出口貿易中份額較大的機器電氣類、礦產品類、織品類制造業產品的雙重穩定,促進中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易的基本面發展。

(2)多措并舉落實產業和貿易政策,推動中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易高質量發展。加強與RCEP成員國FDI合作,消除直接投資的非效率因素。開展實施一批有助于當地居民人均收入增加和工業化水平提升的產能合作項目。以“一帶一路”建設為契機,加強與RCEP伙伴國基礎設施互聯互通,補齊各國物流績效短板,完善各國間交通運輸網絡,提高進出口貿易高效便捷。采取減免關稅、取消貿易壁壘等措施,提升雙方制造業產業內增加值貿易便利化程度。

(3)立足全球經貿格局,審時度勢與RCEP各國開展互惠共贏的制造業貿易合作。積極推進與東盟十國在紡織服裝皮革及相關制品、其他制品與設備回收制品等勞動密集型產業的雙向貿易緊密度,重點加強與澳大利亞、新西蘭、日本、韓國等經濟體的資本技術密集型產業和知識密集型部門雙向貿易聯系,保持高效務實溝通,助推中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易的全面發展。同時,充分利用“互聯網+”思維,加快推進制造業數字化、網絡化和智能化,提高制造業產生增加值能力,促使中國與RCEP國家制造業產業內增加值貿易向全球價值鏈更高水平攀升。

注釋:

① 基于聯合國國際貿易數據庫(UN Comtrade)并按照SITC.Rev3三位碼分類方式將制造業分為九大類計算所得。

② 食品飲料煙草制品(061、062、071、072、073、074、075、111、112、121、122、421、422);2紡織服裝皮革制品(651、652、653、654、655、656、657、658、659、611、612、613、261、263、264、265、266、267、268、269、211、212、841、842、843、844、845、846、848、851);3木材印刷及紙制品(244、245、246、247、248、633、634、635、251、641、642、891、892、893、894、895、896、897、898、899);4化學制品及非金屬礦物制品(321、322、325、333、334、335、511、512、513、514、515、516、522、523、524、525、531、532、533、541、542、551、553、554、562、571、572、573、574、575、579、581、582、583、591、592、597、598、621、625、629、661、662、663、664、665、666、667);5基礎金屬及金屬品制造(671、672、673、674、675、676、677、678、679、681、682、683、684、685、686、687、689、691、692、693、694、695、696、697、699);6電氣及光學設備制品(711、712、713、714、716、718、731、733、735、737、751、752、759、761、762、763、764、771、772、773、774、775、776、778、871、872、873、874、881、882、883、884、885);7機械及設備制品(721、722、723、724、725、726、727、728、741、742、743、744、745、746、747、748、749);8交通運輸設備制造(781、782、783、784、785、786、791、792、793);9其他制品及設備回收制品(811、812、813、821、831)。

參考文獻:

[1] Daudin G, Rifflart C, Schweisguth D. Who Produces for Whom in the World Economy? (Qui Produit Pour Qui Dans L′conomie Mondiale?)[J]. Social Science Electronic Publishing, 2011, 44(4):1403-1437.

[2] Johnson R C, Noguera G . Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added[J]. Journal of International Economics, 2012, 86(2):224-236.

[3] Koopman R, Wang Z, Wei S J .Tracing Value-added and Double Counting in Gross Exports[J].American economic review,2014,104(2):459-494.

[4] 王直,魏尚進,祝坤福.總貿易核算法:官方貿易統計與全球價值鏈的度量[J].中國社會科,2015(9):108-127,205-206.

[5] Francois J, Manchin M, Tomberger P . Services Linkages and the Value Added Content of Trade[J]. The World Economy, 2016, 38(11):1631-1649.

[6] Brakman S, Van MArrewijk C . A closer look at revealed comparative advantage: Gross-versus value-added trade flows[J]. Papers in Regional Science, 2017:1-42.

[7] 李昕,徐滇慶.中國外貿依存度和失衡度的重新估算——全球生產鏈中的增加值貿易[J].中國社會科學,2013(1):29-55,205.

[8] 文東偉.增加值貿易與中國比較優勢的動態演變[J].數量經濟技術經濟研究,2017,34(1):58-75.

[9] 文東偉.全球價值鏈分工與中國的貿易失衡——基于增加值貿易的研究[J].數量經濟技術經濟研究,2018,35(11):39-57.

[10]胡昭玲,張詠華.中國制造業國際分工地位研究——基于增加值貿易的視角[J].南開學報(哲學社會科學版),2015(3):149-160.

[11]尹偉華.全球價值鏈視角下中國制造業出口貿易分解分析——基于最新的WIOD數據[J].經濟學家,2017(8):33-39.

[12]許和連,成麗紅,孫天陽.制造業投入服務化對企業出口國內增加值的提升效應——基于中國制造業微觀企業的經驗研究[J].中國工業經濟,2017(10):62-80.

[13]陳巧慧,戴慶玲.中國與日韓服務業產業內貿易水平分析[J].國際貿易問題,2014(05):75-84.

[14]丁秀飛,仲鑫.中國與歐盟發展服務業產業內貿易的影響因素研究[J].宏觀經濟研究,2016(2):127-136.

[15]王三興.基于Probit模型的產業內貿易影響因素差異研究:以中國和東盟產業內貿易為例[J].國際貿易問題,2012(2):72-80.

[16]馮宗憲,王石,王華.中國和中亞五國產業內貿易指數及影響因素研究[J].西安交通大學學報(社會科學版),2016,36(1):8-16.

[17]黃慶波,戴慶玲,李焱.中韓兩國工業制成品產業內貿易水平的測度及影響因素研究[J].國際貿易問題,2014(1):92-98.

[18]杜莉.中國與美國高技術產品產業內貿易的實證研究[J].數量經濟技術經濟研究,2006(8):90-97.

[19]Thom.R,McDowell.M.Measuring marginal intra-industry trade[J]Weltwirtschaftliches Archiv,1999,135(1): 48-61.

Abstract:At present, China is speeding up the economic and trade negotiations with RCEP members, which is a positive signal to lead economic globalization and boost the construction of an open world economy in the post epidemic era.Based on the OECD (2018 TiVA) database, this paper analyzes the level of manufacturing intra-industry trade between China and RCEP countries from the perspective of value-added trade, and empirically tests the influence factors of the development of manufacturing intra-industry trade between China and RCEP countries under the value-added trade.The results show that the static intra-industry trade between China and RCEP countries is mainly in the capital technology intensive and knowledge intensive sectors;the dynamic evolution of intra- industry trade and the level of participation in international production of manufacturing industry in the region are characterized by “labor intensive- capital technology intensive- knowledge intensive”;FDI, GDP per capita, industrialization level, open economic distance and infrastructure quality are the main factors that influence the development of manufacturing industry in China and RCEP countries under the added-value trade, and there are significant spatial differences and industry heterogeneity.Based on this, combined with the global economic and trade pattern in the post epidemic era, from the perspective of value-added trade, China should actively take relevant policies to promote the high-quality development of manufacturing intra-industry trade between China and RCEP countries.

Key words:value-added trade; gross value trade law; intra-industry trade; manufacturing;RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)

(責任編輯:李江)