干旱區(qū)綠洲傳統(tǒng)民居的建構(gòu)特征與環(huán)境適應(yīng)性探究

——以和田市老城區(qū)為例

塞爾江·哈力克 | Saierjiang Halike

克比爾江·衣加提 | Kebierjiang Yijiati

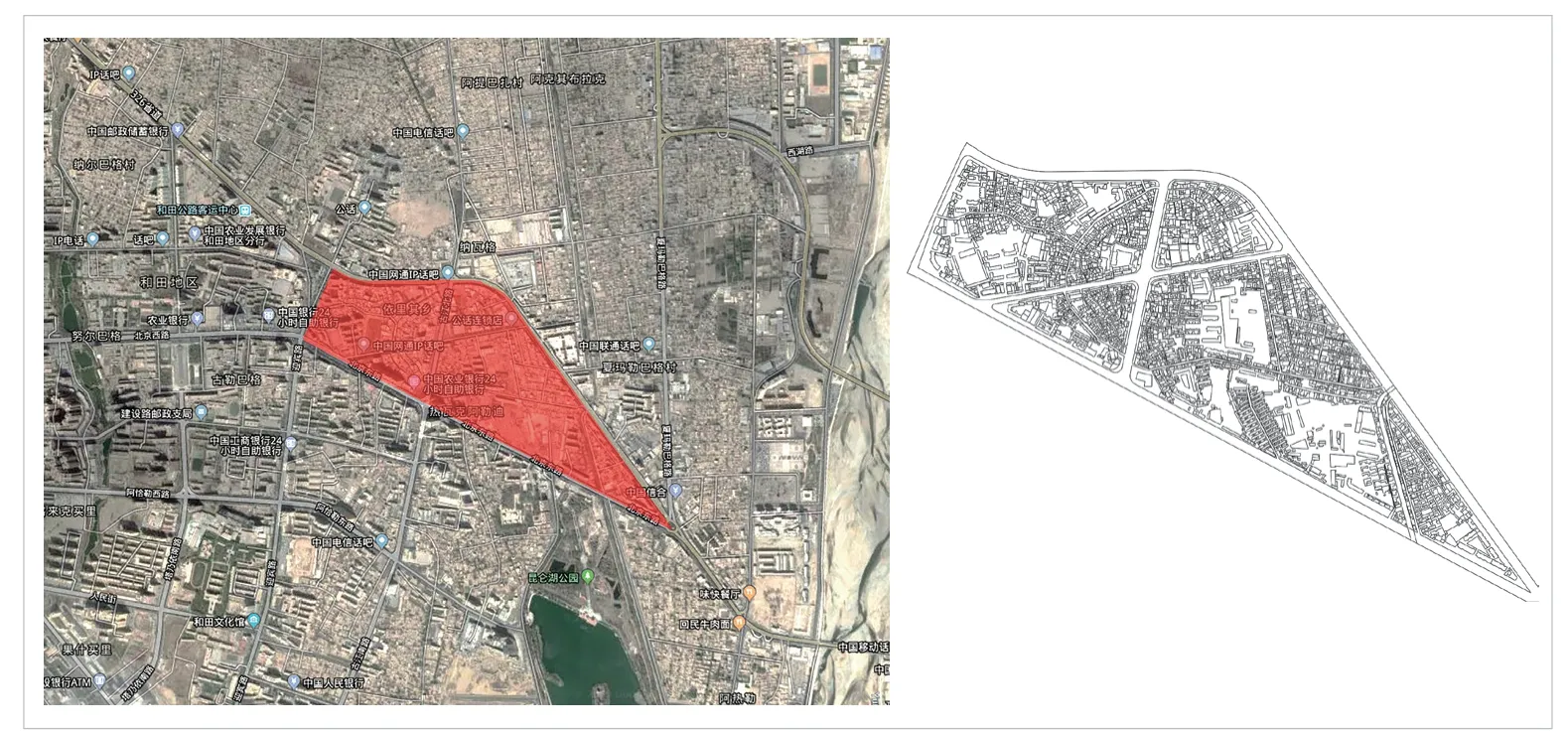

和田市位于新疆維吾爾自治區(qū)最南端,地處喀喇昆侖山與塔克拉瑪干大沙漠之間,地理坐標(biāo)位于東經(jīng)79°50′20″~79°56′40″、北緯36°59′50″~37°14′23″之間,東西最寬約為60km,南北最長約為200km(圖1)[1]。

和田市團(tuán)城為和田老城區(qū)原址,總面積約83.70hm2,南臨北京東路和文化路,東臨臺(tái)北東至路,北臨臺(tái)北東路。范圍基本上圍繞公共建筑交點(diǎn)為中心,街巷向四周環(huán)形圍繞形成,因此當(dāng)?shù)貙⒗铣菂^(qū)稱為“團(tuán)城”。

圖1 和田在新疆的區(qū)位圖

圖2 團(tuán)城在和田市的區(qū)位圖

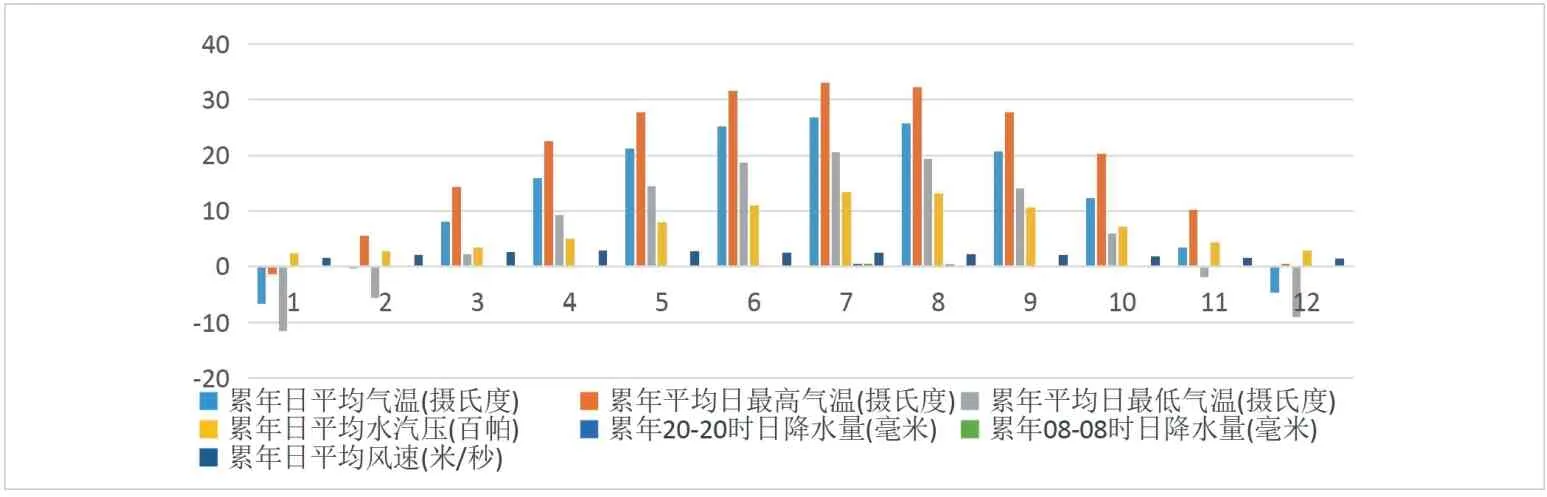

和田市屬于干旱荒漠性氣候,其氣候特點(diǎn)鮮明。春夏秋冬明顯、晝夜溫度差距大,光照充足,降水稀少,蒸發(fā)量大,春夏多風(fēng)沙和浮塵等災(zāi)害天氣(表1)。

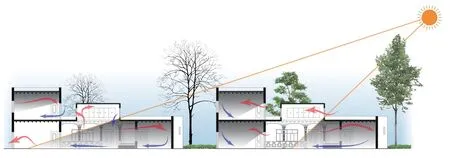

和田傳統(tǒng)民居環(huán)境表現(xiàn)出綠洲聚落所面臨的氣候特征。當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)民居有水平延伸和密集復(fù)雜的建筑肌理,高密度的緊湊型形式能夠提供陰影區(qū)域,以適應(yīng)當(dāng)?shù)馗稍镅谉岬臍夂颉?/p>

從高空俯瞰,面積相近、形態(tài)相似的建筑物緊緊相靠、重復(fù)衍生、水平伸展、高度結(jié)為一體。建筑之間狹窄的巷道寬度一般為2~4m,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于2~3層的建筑高度。這種稠密的平面布局方式不僅能減少每一棟建筑的表面積,從而減少了室內(nèi)溫度受外部氣候的影響,而且密集布局能夠給公共活動(dòng)和交通空間提供陰影區(qū)域,同時(shí)減輕風(fēng)沙侵害(圖2)。

1 老城區(qū)(團(tuán)城)傳統(tǒng)民居概述

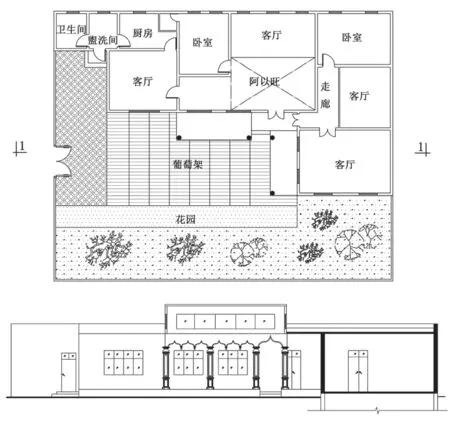

團(tuán)城傳統(tǒng)民居為了適應(yīng)當(dāng)?shù)氐牡乩硖卣髋c氣候因素等而建造,因此平面布局靈活多變,多為單層的“阿以旺”式民居。“阿以旺”意為“明亮的處所”。從空間布局特點(diǎn)來看,阿以旺通常布置在民居中心,是一個(gè)內(nèi)向式、封閉核心空間、居室、客房、廚房等房間以它為中心圍繞布置。除了戶門和“阿以旺”以外,建筑外圍很少開其他洞口,因此這類建筑具有躲避風(fēng)沙、隔絕酷熱、遮蔽陽光、改善通風(fēng)、冬季保溫作用。它不僅是聯(lián)系周圍房間的交通樞紐,還是一個(gè)多功能綜合性空間,可用來待客、納涼休息、進(jìn)餐宴請(qǐng)、夜宿、農(nóng)務(wù)生產(chǎn)等。

綠洲傳統(tǒng)民居會(huì)在房前屋側(cè)架起涼棚,使得居住生活區(qū)覆蓋在陰影之下。高棚架成為居民日常生活的重要內(nèi)容,承擔(dān)日常起居、親友社交等活動(dòng),使室內(nèi)空間得到延伸(圖3)。

2 綠洲傳統(tǒng)民居的建構(gòu)體系

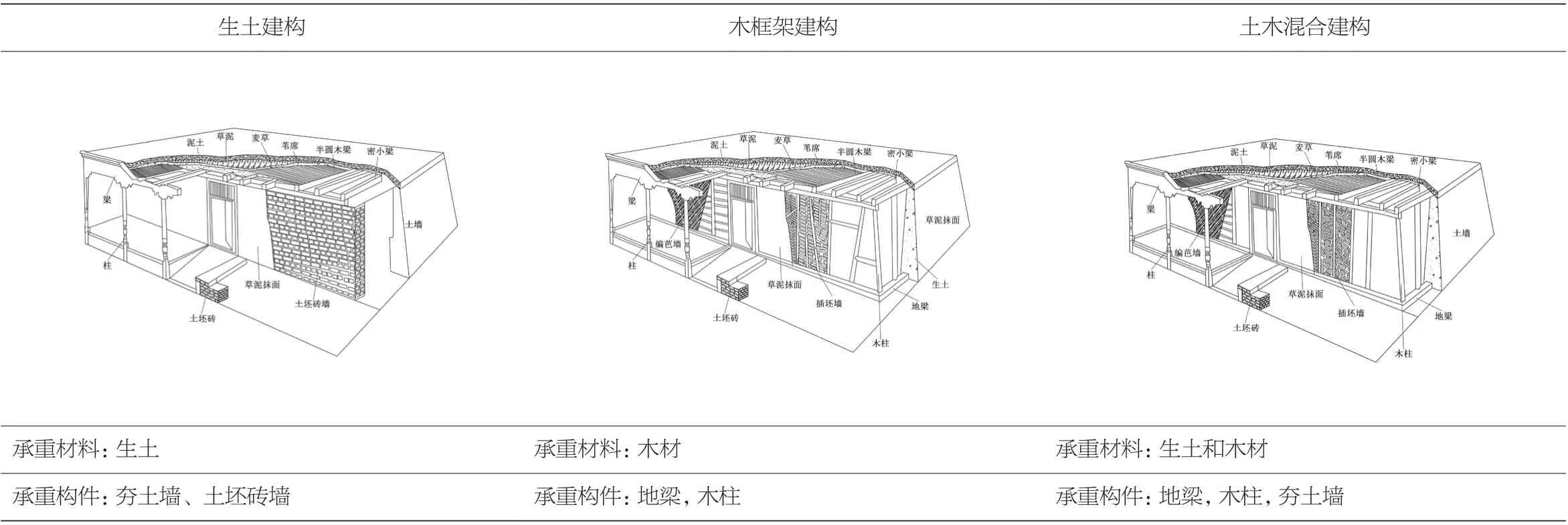

2.1 生土建構(gòu)體系

生土建筑的承重結(jié)構(gòu)和圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建造材料都是生土坯。有的生土建筑是全原土建造的;有的是用加工過的土坯磚與原生土一起建造的;有的完全用加工生土材料建造[2]。加工生土是指經(jīng)加工過后僅改變物理性能而不起質(zhì)的變化的生土。生土建筑的屋頂、墻體和臺(tái)階等構(gòu)件都是用生土材料建造。

生土建筑的墻體主要有兩種:一是夯、壘土筑,這種墻體一般不做基礎(chǔ),直接以平地開始起筑,形成下寬上窄的厚重的承重墻。墻體內(nèi)門窗的做法通常是等待墻體晾干堅(jiān)固后,鑿出門窗洞口,鑲?cè)腴T窗框,此類做法的洞口一般都較小。比較精細(xì)的做法是在夯筑墻時(shí),在門窗位置上部先把木梁預(yù)埋上,再進(jìn)行夯打,待墻體完全干燥以后,其下方洞口可以更加堅(jiān)固,面積也可以更大些。

二是土坯磚墻,這種墻的制作需用到生土加工技術(shù),在生土拌合時(shí)添加適量麥草之類的植物纖維,以增加房屋整體的牢固性與韌性;然后將其放入預(yù)先制作的土坯模具中,晾干后,用泥漿逐層砌筑。

生土建筑能應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)貝毫託夂颍哂邢臎龆里L(fēng)防沙的特點(diǎn),擁有就地取材,綠色節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是典型的干旱地區(qū)民居形式。由于當(dāng)?shù)赝临|(zhì)疏松等問題,此類建筑耐久性較差,逐漸遭風(fēng)沙侵蝕,整體抗震能力較差(表2)。

2.2 木框架建構(gòu)體系

木框架建構(gòu)體系是以木框架系統(tǒng)配以生土材料建造的。該建構(gòu)體系的承重結(jié)構(gòu)是由樓蓋、梁、枋、檁、椽、柱基、柱和地圈梁構(gòu)成的木骨架。再配以土墻和土屋面填充而成。

此類建筑的墻有兩種:一種是用土坯磚墻將地梁、柱等骨架全部包起來,墻雖厚,不承重,只起隔熱、保溫、防風(fēng)沙作用;另一種是編笆墻,該墻不受力,而是起圍護(hù)作用,隔熱性能和保溫效果較差。屋面在小斷面密梁上采用滿鋪半圓椽的處理,以形成均布的受力;先是梁,再是密梁,然后再滿鋪椽等都是層層擱放,從而形成活鉸結(jié);建筑的四面和中部的木柱下端都加有地圈梁,框架柱之間又加斜撐等使各構(gòu)件形成整體受力,完整的木框架體系適應(yīng)了地震頻繁地區(qū)的建筑需要。

此類建構(gòu)方法的形成與當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)、地理特征、物質(zhì)條件和建筑材料資源等因素息息相關(guān)。和田的木結(jié)構(gòu)構(gòu)造因材制宜,因地制宜,受力科學(xué),施工簡便,維修容易,經(jīng)濟(jì)適用,適合當(dāng)?shù)亟ú暮蜌夂蛱攸c(diǎn),這種建構(gòu)形式在新疆干旱區(qū)廣泛流傳(表2)。

2.3 土木混合建構(gòu)體系

土木混合建構(gòu)體系的承重結(jié)構(gòu)和圍護(hù)結(jié)構(gòu)是用生土和木材共同完成的。上部頂梁和底部臥梁是用木立柱支撐而形成木構(gòu)架,屋頂部分在頂梁上部擱放密梁,在密梁上部鋪滿預(yù)制好的半圓小木椽,再鋪葦席和麥草來保溫,最后再鋪草泥。承重墻與隔斷墻有夯壘土墻、編笆墻、插坯墻、土坯磚墻等。由于和田地區(qū)處于地震頻繁區(qū)域,木構(gòu)和生土能夠有效抵御地震,使內(nèi)力自身消解(表2)。

圖3 傳統(tǒng)民居平剖面圖

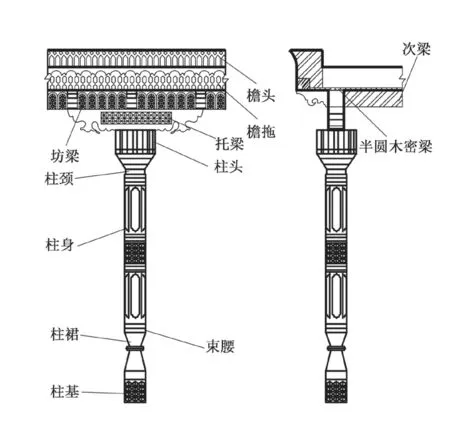

圖4 梁柱

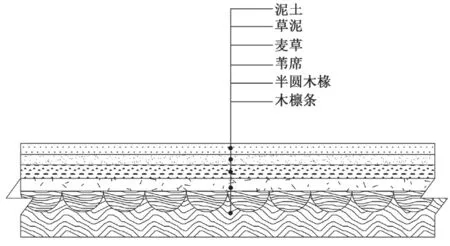

圖5 屋面示意圖

3 建筑材料

3.1 土質(zhì)材料

和田地區(qū)的土壤大多為黏性和大孔性的,在潮濕環(huán)境中土壤強(qiáng)度較低,反之在環(huán)境干燥時(shí)就非常堅(jiān)硬。用生土加水?dāng)嚢杈鶆蚣庸ぷ龀赏翂K,待其完全干燥后其堅(jiān)硬強(qiáng)度會(huì)更強(qiáng)。土質(zhì)材料具有做工簡潔、方便、就地取材等優(yōu)點(diǎn)。

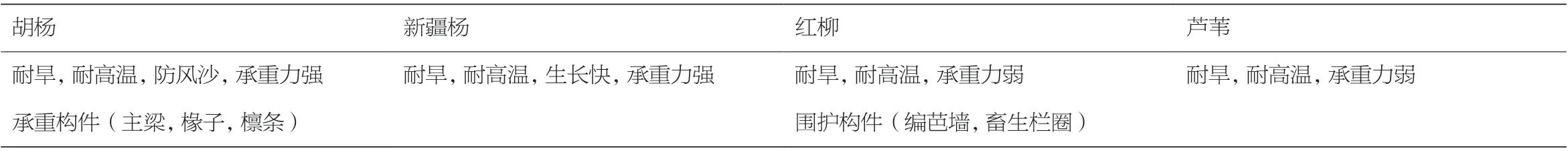

3.2 木材料

木材料在團(tuán)城傳統(tǒng)民居中占有很重要的地位,人們常用體塊較大的木樁作為承重的柱子和梁;屋頂用樹干搭架,枝干和泥土覆蓋;墻體則用枝條、籬笆、蘆葦及泥土的混合物填充。木框架結(jié)構(gòu)和土木結(jié)構(gòu)建筑比生土建筑抗震性能好,耐久性好,除此之外,木材料具有就地取材,經(jīng)濟(jì)適用,不受尺寸限制等優(yōu)點(diǎn)適應(yīng)于當(dāng)?shù)亟ㄖ臓I建(表3)。

3.3 石膏

石膏作為南疆地區(qū)特產(chǎn)材料,具有重量輕,耐火性好,隔音效果好的特點(diǎn),因而表面光滑,可以有效統(tǒng)一表面處理,而且有很好的裝飾效果。因?yàn)楹吞锸袑儆诟珊禋夂颍嗑哂泻軓?qiáng)的吸濕性,在干燥環(huán)境中表現(xiàn)俱佳,價(jià)格便宜,在當(dāng)?shù)氐玫搅藦V泛的應(yīng)用。

由于石膏的資源,價(jià)格便宜和材料特征及裝飾效果,在當(dāng)?shù)亟ㄖ械玫搅藦V泛應(yīng)用。把石膏抹墻的做法是:踩熟石膏粉、加水,以1∶2(石膏水)的比例拌制而成。先準(zhǔn)備好水,順一個(gè)方向(不得混拌)將水?dāng)噭?dòng),然后慢慢加石膏于水中,攪至糊狀即成,隨拌隨用,3分鐘后即凝結(jié)成不能流動(dòng)的石膏。抹石膏要快,工具要好,抹墻厚度2~3mm。

4 建構(gòu)構(gòu)件

4.1 梁柱

圖6 傳統(tǒng)民居通風(fēng)與采光分析示意圖

表1 和田地區(qū)1981年—2010年典型氣象年平均氣象數(shù)據(jù)條狀圖

當(dāng)?shù)亓褐鶚?gòu)造方式形成了具有獨(dú)特的構(gòu)造方式和力學(xué)性能的“柱頂梁”方法。把柱的下端插在地梁上,上端有托梁,以這種辦法來提高梁的荷載能力和減少梁的彎矩與跨度。為了使用小木材解決跨度問題,屋頂和樓蓋采用了小斷面密梁設(shè)置的辦法,受力均勻分布,用材節(jié)省。屋面在小斷面密梁上采用滿鋪半圓椽的處理,形成均布受力;滿鋪椽、小密梁、梁等都是層層擱放,從而形成活鉸結(jié);房屋的四周乃至中部的木柱下端都加有地圈梁,框架柱之間又加斜撐等使各構(gòu)件形成整體受力,形成完善的木框架體系,適應(yīng)了地震頻繁地區(qū)的建筑需要。

當(dāng)?shù)氐闹绞怯芍^(或無柱頭)、柱身、柱裙、柱腳、柱石(柱礎(chǔ))、檐頭、檐托、托梁等組成。檐頭由封檐和檐托組成,而封檐是由長方木或磚砌而成,其裝飾線條有繁簡之分,線腳曲線有各式各樣的幾何線。檐托與柱子之間的梁為檐梁,與檐托之間的封檐板形成整體的外觀。托梁是設(shè)置在檐梁與柱端之間。

柱頂端即托梁位,托梁約占柱跨長度的三分之一至三分之二,多數(shù)托梁的一端在柱跨里占三分之一長。做柱跨時(shí),將兩托梁彼此拼接形成一體。托梁優(yōu)美的曲線不僅豐富了柱間的矩形輪廓,而且增大了梁端放于頂上的面積,方便了梁和柱的連接,縮短了梁跨,減小了梁彎矩,同時(shí)也加大了梁端部受剪力的切面,這種做法巧妙地使部位變得美觀(圖4)。

4.2 墻體

夯、壘土筑的做法是使用濕潤的黃土,混合一定比例的沙粒或小石子,將混合物鏟入事先打造的木質(zhì)模板中,分層進(jìn)行夯實(shí),每一層的厚度一般為20~30cm左右;之后,再填入黃土夯實(shí),反復(fù)進(jìn)行。

土坯磚墻厚度一般有45cm(一順一丁交叉砌筑)和60cm左右(兩順一丁或兩順一丁與兩丁分層交叉砌筑)兩種,甚至兩丁一順墻厚增至84cm以上的。通常內(nèi)隔的圍護(hù)墻可以采用單坯砌筑,厚度為15cm或30cm。按照房間的大小、高低來砌筑。

編笆墻的做法與木骨泥墻的做法類似,都是在木框架上加以支柱和水平支撐,用樹枝條、紅柳等材質(zhì)在架構(gòu)上編成笆子,然后在編笆墻的兩邊進(jìn)行抹泥而成。插坯墻是在組成木框架的立柱之間,加以立桿或斜桿和水平支撐后,用土坯磚斜著填充立桿之間的空隙,墻面的兩側(cè)抹泥、壓光而成。墻厚一般控制在12~15cm之間。

4.3 門窗

門是一個(gè)建筑入口的標(biāo)志,是聯(lián)系空間的構(gòu)件。當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)民居,無論是院門還是室門,通常是由木質(zhì)材料制成的。

院門通常為雙扇門,門上鑲有對(duì)稱的護(hù)板壓條,護(hù)板壓條為銅或鐵材質(zhì)制作,門楣由精細(xì)的雕刻裝飾。入院門內(nèi)若是庭院,則會(huì)掛上門簾,以阻擋視線。而室門的結(jié)構(gòu)一般單、雙扇門都可以,有些為了采光上部帶窗。復(fù)雜的亮子上會(huì)刻有精細(xì)的紋飾,簡單的亮子用豎向的木條隔開,還有一些沒有亮子的門更為簡易。

表2 傳統(tǒng)民居建構(gòu)體系

表3 木材料

由于當(dāng)?shù)馗珊瞪儆辏l繁刮風(fēng),為了采光,外窗通常設(shè)置為數(shù)量少,面積較小的高窗。高窗在構(gòu)造上是在窗洞處把窗框跟預(yù)埋好的構(gòu)件連接固定,在窗框上把準(zhǔn)備好當(dāng)作欞格的玻璃或木柵欄固定。

天平窗一般是在屋頂開窗,能有效地改善通風(fēng)采光條件,一般設(shè)置在封閉性較強(qiáng)的房屋。不需要天窗架,只要能夠簡單地在屋頂上拉洞即可,施工較為簡單、方便。高側(cè)窗指的是在阿以旺四周開窗。這種窗在防塵防沙的條件下能給屋內(nèi)提供光線,因高側(cè)窗頂部封閉,還能遮光。

民居想要采光通風(fēng),只能在墻上開窗。由于當(dāng)時(shí)還沒有玻璃作為封隔,所以大多采用木欞格窗作為窗扇,在木欞格窗上粘貼透光性好的紙張。

4.4 屋面

和田地區(qū)降雨稀少,直接反映在屋頂及其使用方式上。由于坡度大小不受降水的制約,團(tuán)城傳統(tǒng)民居都采用平屋頂。屋面在小斷面密梁上采用滿鋪半圓椽的處理,形成均布受力。屋面一般采用木基層掛木檁條,上掛椽子,上面覆蓋蘆葦或草泥作為墊層,再鋪黃土。屋面木構(gòu)之間留有間隙,在炎熱的地區(qū)可以起到通風(fēng)和降溫的效果(圖5)。

5 傳統(tǒng)民居的環(huán)境適應(yīng)性特征

傳統(tǒng)民居體現(xiàn)出對(duì)氣候的適應(yīng)。在民居建造的過程中,往往越是復(fù)雜的環(huán)境,越催生出獨(dú)特的建造方式。勞動(dòng)人民在建造居所的過程中,首要考慮的就是對(duì)當(dāng)?shù)貧夂驐l件的適應(yīng)。和田地區(qū)的氣候條件相對(duì)新疆乃至全國其他地區(qū)都較為特殊。處于極度干旱氣候區(qū),并且緊鄰沙漠地帶。夏季的時(shí)候炎熱干旱,冬季又寒冷干燥,而大風(fēng)、沙塵暴等極端天氣又時(shí)常出現(xiàn),對(duì)這些氣候條件的適應(yīng)均反映在了團(tuán)城傳統(tǒng)的住所之中。

傳統(tǒng)民居獨(dú)特的阿以旺以及厚重墻體,均是為防風(fēng)、防曬、防沙所設(shè)計(jì),體現(xiàn)出了極強(qiáng)的氣候適應(yīng)性。因?yàn)榈靥幧衬倪吘墸瑲夂蚝蜕鷳B(tài)環(huán)境都較為脆弱, 所以在生產(chǎn)實(shí)踐之中,當(dāng)?shù)鼐用穹浅V匾暪?jié)約資源和保護(hù)生態(tài)。注重資源的有效利用和對(duì)環(huán)境的保護(hù),是人們長期與當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境相處共存后總結(jié)出的策略(圖6)。

結(jié)語

通過對(duì)和田市老城區(qū)(團(tuán)城)民居建筑建構(gòu)體系的調(diào)研、梳理、分析、研究,不難發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)民居已經(jīng)形成了相對(duì)完整、成熟的空間建構(gòu)體系以應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)卮嗳醯纳鷳B(tài)環(huán)境。現(xiàn)存的和田市老城區(qū)(團(tuán)城)傳統(tǒng)民居中,統(tǒng)民居從結(jié)構(gòu)體系、空間結(jié)構(gòu)、建構(gòu)特征、建筑材料、構(gòu)造等方面與當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境融合與適應(yīng)。獨(dú)特的地域氣候環(huán)境使得建筑建構(gòu)方式別具一格。綠洲傳統(tǒng)建筑本土化是當(dāng)?shù)貏趧?dòng)人民的智慧和果實(shí),發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)民居的優(yōu)點(diǎn)、提升當(dāng)代民居環(huán)境適應(yīng)性特征,優(yōu)化建構(gòu)體系,將傳統(tǒng)建構(gòu)技術(shù)與當(dāng)代技術(shù)相結(jié)合,打造具有獨(dú)特性的建筑。

資料來源:

文中所有圖表均為作者自繪。

- 華中建筑的其它文章

- 基于在地性的彝族地區(qū)城市設(shè)計(jì)策略初探

——以喜德縣城市更新為例 - 近代日系文化影響下民居空間被動(dòng)式節(jié)能策略對(duì)比分析及實(shí)證研究

——以大連旅順為例 - 淺析多西學(xué)院建筑的“東西方平衡之道”

——基于現(xiàn)代主義下的新印度傳統(tǒng)建筑創(chuàng)作 - 綜合醫(yī)院門診樓自助服務(wù)區(qū)的現(xiàn)狀問題及優(yōu)化策略

- 醫(yī)院歷史院區(qū)保護(hù)改造策略探究

——以北京市屬醫(yī)院為例 - 磚石敘事

——浙江大學(xué)海寧國際校區(qū)教學(xué)南區(qū)設(shè)計(jì)