國土空間規劃編制視角下的國土空間用途管制體系研究

張小東,韓昊英,陳 宇

(1. 塔里木大學水利與建筑工程學院,新疆·阿拉爾 843300;2. 浙江大學城鄉規劃理論與技術研究所,浙江·杭州 310058;3. 新疆南疆人居環境研究所,新疆·阿拉爾 843300)

國土空間用途管制在國家現代化治理體系中發揮著舉足輕重的作用[1]。中央2019年18號文件要求,在2025年之前國家要形成以國土空間規劃為基礎的、完善的國土空間用途管制系統,并建立完整的國土空間開發和保護制度。可見,國土用途管制體系的構建是制度建立的核心內容之一。國土空間用途管制是在國土空間規劃的限制條件和用途限定前提下,對全域的土地、水域和林草等資源進行開發建設、用途變更和保護利用等環節進行監管,其主要依據為國土空間規劃,主要手段為具體的管控方式。由于目前國土空間尚未有效建立和實施統一的用途管制體系,一些地方因缺少對林地、山地、海域等空間進行有效的管控手段,導致了生態環境惡化、耕地減少、生產空間緊張等城市問題出現[2],嚴重影響了國土空間可持續利用。為了能高效的監管國土空間保護和開發,必須改變被割裂的單一空間用途管制手段,探索構建出全域、全類型的國土空間用途管制體系。

1 國內外實踐探索研究

1.1 國外實踐探索

空間規劃最早起源于美國、德國、日本等國家,早在20世紀初,德國地理學家Hettner就提出把區域當做一個整體系統來看待,通過地理區劃將全國劃分為多個相互關聯的區域,對區域間進行整體的空間管制[3]。二戰后,后工業時代到來,世界各國開始進行空間規劃體系變革,空間規劃變革也逐漸引起了國際規劃界的重視[4]。于1960年代開始,德國、日本、美國等發達國家相繼開展空間用途管制探索。

日本作為亞洲較早開展空間規劃的發達國家,早在1919年和1950年就分別制定了《城市規劃法》和《國土綜合開發法》[5],規定了全國、都府縣、地方和特定區域的綜合開發計劃。隨著區域協調發展的形成和土地用途管制的細化,日本于1968年對1919年的《城市規劃法》進行修訂,以解決戰后日本城市無序蔓延的現象[6],實行的是“三區”管控手段,即“市街化區域、調整區域和限建區”三個管控區,“三區”只要審批通過,將受到嚴格的法律約束[7]。在城市規劃法修訂過程,還有一件最重要的事情就是提出了城市化控制地區和城市化促進地區細化管控制度,即“劃線制度”,深入細化了土地利用分區管控,并引入容積率作為控制指標[8]。伴隨著劃線制度推行,各級間政府的博弈導致劃線制度淡化了“優先開發”和“嚴格保護”兩項控制內容,弱化了對小面積地塊的管制[9],反而促進了小規模開發及現有城市建成區的高密度化,部分地區的城市問題進一步惡化,最終導致日本控制城市蔓延失敗。隨后,日本于1974年頒布了《國土利用計劃法》,進一步細化各層級政府的土地管控細則,革新“劃線制度”控制城市快速擴張。隨著日本進入快速老齡化的國家行列,日本于2005年頒布的《國土形成計劃法》[10]明確了國家和地方的分工合作和責權范圍,要求國家和地方需要編制土地形成、利用及整備的全過程計劃,再次細化了空間管控劃線體系。并提出由“粗狂增量”發展模式轉向“存量提質”發展模式,以應對少子、過度老年化社會的需要。在這個過程中,也制定了《海岸法》《景觀法》等相關法規,以保障森林地區、自然公園地區、海岸帶控制線、景觀規劃區域等土地用途管制措施落實到各層級規劃,也規避了政府之間的博弈弱化“劃線制度”落實的問題,保障規劃層級、規劃內容之間的銜接和過渡。

此外,荷蘭國土空間用途管制始于1960年,以戰略性、實用性和管制性著稱[11],其戰略性和控制性主要體現在“綠心”控制,實用性體現在分層級規劃理論和相應的分區、分類、控制線等技術手段[12]。新加坡于1971年開始編制覆蓋全域的“三區一線”的概念規劃用于空間管制分區,通過劃定建設用地區、開敞區、發展預留區和交通廊道來管控、引導城鎮空間發展[13];巴西實行“五區”空間管控手段,劃定疏散發展地區、控制膨脹地區、積極發展地區、待開發區和生態保護區對區域進行全覆蓋空間管制[14]。縱觀發達國家的空間管制理念,國外空間規劃管控具有較強的整體性、戰略性和協調性,以保障城鎮可持續發展[15]。主要以“區劃”為主,控制線為輔,地方具有較強的自治空間,在不違反上一級區劃的前提下,每個地方可根據自己的空間管控需求制定空間用途管控線細則。

1.2 國內實踐進展

新中國成立以來,中國空間規劃的雛形是為了完成中國計劃經濟時代所確定的發展目標而編制的經濟區劃和重點項目建設的空間規劃[16]。1978年改革開放實施之后,國家從計劃經濟時代向具有中國特色的社會主義經濟轉變[17],空間規劃的管制體系作為粗獷的土地定價技術應運而生。主要經歷了如下幾個發展階段:

初步探索階段(1986年以前):早在1920年左右,中國相繼開展了上海都市計劃、南京首都計劃等一系列規劃活動[18],在這一時期,城市主要發展建筑空間,城市規劃關注的對象也只局限于建筑空間,無法從總體上滿足城鄉融合發展的需求,城市規劃與城鄉建設發展中的經濟、社會、文化和生態之間仍出現了脫節現象[19]。初步探索期,空間管控手段主要以區劃為主。早在20世紀50年代就有學者從單一自然要素視角出發對區域進行分區劃定,如黃秉維的植被區劃、李承三的地形區劃等[20]。隨著城鎮高密度發展,單一的區劃無法滿足城鎮精細化管理訴求,用地紅線從區劃管控實踐中形成,并逐漸形成了控制線體系。

持續發展階段(1986~2000年):隨著社會經濟的發展,從集體土地“分田到戶”解放勞動力,剩余勞動力促使中國“世界工廠”的形成,這個發展過程導致土地的需求劇增,大量耕地被吞噬侵占,突破了原總規的管控指標,國家也意識到土地資源的有限性和局限性,尤其是耕地作為國家糧食安全保障的基礎,國家于1986年頒布了《土地管理法》,編制了土地利用總體規劃,以防止城鎮空間過渡擴張,保護耕地[21],劃定了相應的耕地保護紅線。城市空間擴張加速,分區規劃和用地分類管控手段的也得到了快速發展。在持續發展期,為了解決用地指標管控、土地分類、耕地紅線劃定等核心問題,出現了耕地保護紅線、用地紅線等控制線,控制線體系也得到了快速發展。

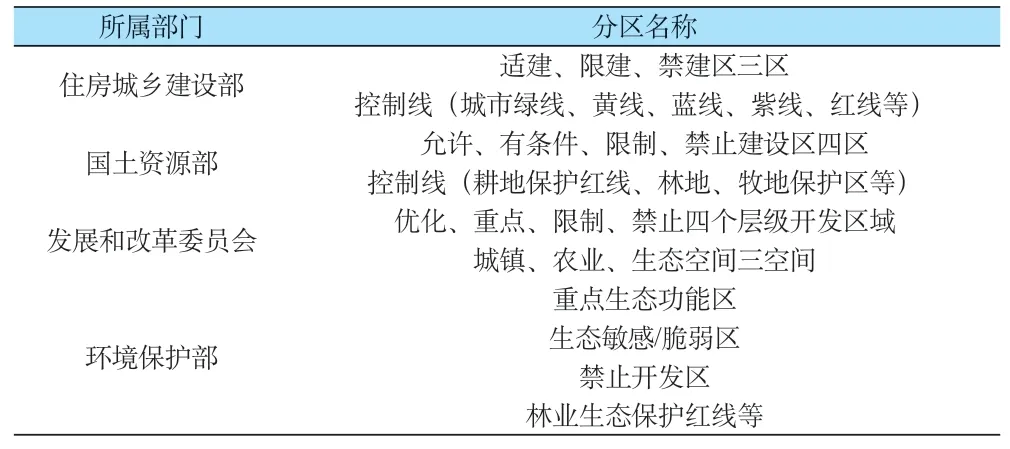

混亂調整階段(2000~2013年):城鎮快速擴張,城鎮空間越來越緊張。從2001年開始,國土資源部開始了城鎮空間規劃,空間規劃逐漸成為政府開展宏觀調控的重要手段,也引起了其他只注重發展規劃、不注重空間規劃的行政部門開始編制自己領域的空間規劃,從而引起了規劃管理部門對空間規劃歸屬的爭奪,各部門競相為管轄內容制定屬于自己的分區、分類和控制線(表1)。主要表現在建設部、發改委和國土部三個部門都在開展相似的空間規劃[22],導致土地利用規劃、區域規劃、城市規劃等主要規劃之間的土地用途管控邏輯關系開始變得復雜混亂,空間用途管制進入混亂時期,主要體現各部門都擁有屬于自己的分區、分類和控制線標準。在劃定過程缺乏部門之間的溝通,各自按照自己的管理方式進行劃定,最終導致了劃定內容、劃定范圍、管控要求等內容完全不一致。

表1 各部委空間分區管制Table 1 Space zoning control of different ministries

變革轉型階段(2013~2019年):隨著城市化進程的快速推進,為了滿足地方管理需要,住建系統對“城市五線”內容進行了擴充,例如,青島市提出了“城市七線”管控體系,以保障全域空間規劃正常運行[23]。不論是住建的用途管制系統,還是其它規劃的管制系統,仍暴露出了橫向管控目標差異大、縱向管控規模各說各話、管控標準不統一等問題[24]。而空間規劃作為社會利益分配工具、公平權益載體的社會地位也越來越被重視[25]。十八屆三中全會以來,國家高度重視國土空間用途管制體系建設[26],在2013年發布的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》中指出:劃定“三生空間”邊界,完善國土資源監管體系,統一行使對全域國土空間資源監督管理的職責[27]。黨的“十九大”進一步提出了各地需要完成永久基本農田等三條基本管控線的劃定工作,會議還強調為了保障國家頂層設計落實到位,需要建立完整的用途管制傳導系統[28],強化空間規劃管控[29]。國內規劃系統開始對新空間規劃管控系統進行了實踐探索,北京、上海、廣東等地區相繼開展了“三區三線”的劃定試點工作,都提出了具有地域特色的“區、線”管控體系。

綜上,國內外空間管制手段主要可歸納為四類:分區管制、用途分類管制、控制線管制、指標管制[30]。規劃分區和政策指標管制更側重人的主觀認識視角,將人的、抽象的、政治的認知結果落實到土地管理中,其規劃成果的管制力度彈性更大;而規劃用途分類和控制線管控的對象是客觀認知的結果,很大程度上反映的是人對自然資源本質的、具體的、物質的認知[31],其規劃成果變更的彈性空間較小,更側重剛性管理實施。而各管控措施往往屬于不同的行政部門、不同的規劃體系、不同的政策體系,進而在管控實施過程中,導致不同行政部門、不同規劃體系和不同政策體系之間的博弈。最終博弈的結果導致空間用途管制越位、錯位、缺位等問題出現。因此,如何構建一套國土空間用途管制體系,統一空間用途管制成為了亟待探索研究的問題。

2 浙江國土空間規劃空間用途管制體系

2.1 全省國土空間用途管制體系

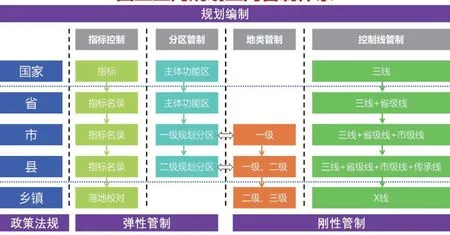

基于對國內外空間管制手段進行梳理研究,本研究結合分區、指標、地類、控制線四種管控措施,構建了浙江省國土空間規劃管制體系(圖1),形成了彈性管控與剛性管制協調推進的空間用途管制框架,其中,彈性管控手段主要包括指標和區劃管制,指標和區劃作為頂層政策設計的載體,具有較強的政策引導作用,政府可以劃定相應的主體功能區和分解指標來實現政策制度的落實;并對地類和控制線的劃定、管控提供政策法規依據,進一步保障了上級政策意圖執行到位,故地類與控制線更側重政策意圖執行,可以作為空間用途管制體系剛性管控手段。

圖1 浙江省國土空間用途管制體系Fig.1 The land and space use control system of Zhejiang province

全省按照“空間不重疊、邊界可確定、管控有依據”的基本管控原則,并結合國家“三區三線”的劃定成果,將分區管制分為省級主體功能區劃定、市級一級規劃分區、縣級二級規劃分區三個層級,并與相應的市縣級用地分類相銜接,以保障區劃規劃得到進一步傳導和執行。其中,將市縣域空間分為“生態保護區”“城鎮發展區”“農業與農村發展區”和“海洋保護與利用區”四類一級規劃分區;“生態保護紅線區”(禁止建設區)、“生態保護控制區(限制建設區)”、“一般生態保護區(限制建設區)”等13個二級用途分區;結合13個二級分區,制定了基本農田、一般農田、特色種植園地、生態林地、住宅用地等24個一級地類,86個二級地類,113個三級地類。逐級細化用地用途,直到用地用途出現唯一為止。最終形成了分區管制與地類管制的融合銜接,也表征著政策制度到實施落地的過程。為了進一步落實強制用途管控,建立了統一的國土空間用途管制控制線體系,全省構建了“3+6+5”的控制線體系[32],由“國家基礎三線+省級特色三線、市級特色三線+傳承五線”組成。其中:國家基礎三線為黨的十九大明確要求劃定的永久基本農田保護紅線、城鎮開發邊界和生態保護紅線;省級特色三線由防止城市蔓延的都市區綠線、優化區域設施建設的區域基礎設施走廊控制線、對特定區域進行特定意圖保護的文化景觀線組成;市級特色三線由保障工業用地合理布局的產業區塊控制線、盤活存量的低效用地控制線和控制增量的近期增量建設用地控制線組成;道路紅線、城市黃線、城市紫線、城市藍線、城市綠線組成了傳承五線。總之,構建了保護與發展相協調的控制線體系。控制線體系與用地分區分類在用途管制過程形成了彈性和剛性管控互補局面,進一步為全省的空間用途管制提供了強有力的管控手段。

2.2 全省國土空間用途管制的傳導體系

(1)邊界坐標傳導

隨著全域精細化管控要求越來越高,浙江省提出全省國土空間用途管制需要劃定詳細管控的邊界,并統一坐標系,以明確用地分區、土地分類、控制線的邊界坐標。在向下的管控傳導過程中,省、市、縣、鄉鎮等各級政府需要嚴格執行上一級政府劃定的邊界坐標,逐級向下傳導管控邊界,且需要保持坐標不變。各級政府在加入新管控邊界的時候需要避讓上一級政府核定的管控邊界,盡量避免新劃定的邊界線與已有管控邊界出現覆蓋、交叉重疊等現象,導致管控內容重疊、事權不清等問題出現。最終形成“至上向下”的強制性管控傳導模式。

(2)名錄分解傳導

浙江省國土空間規劃空間管制措施在制定過程中,編制人員發現并不是所有空間用途管制措施都能在國家、省域或者市(縣)域層面進行邊界劃定,國家、省域、市域等層面的規劃圖紙比例較大,較小面積的圖斑在圖紙上只能看到一個點。需要國家、省域等層面通過指標清單的方式進行管控傳導。例如,文化景觀線除了需要劃定跨行政區域的特色風貌區外,也包含一些具有地方特色的文化景觀區域,圖斑相對來說較小,不宜在省級國土空間規劃圖紙中表達,需要附相應的特色景觀控制區域名錄,名錄需要明確特色景觀區的面積大小、地理位置、保護類型等要素,以便向市縣級規劃進行指標傳導。其余無法圖示化劃定的用途管控邊界也可以參考相同方式,制定名錄分解相應的指標,并給下一級的劃定工作留有一定的彈性空間,該彈性空間也為滿足各地發展述求的“自下而上”申請留有余地,形成下級校對劃定,上級根據指標目錄審核的“自下而上”的彈性劃定模式。

(3)政策制度傳導

國土空間用途管制的劃定、實施、監督都需要配套相應的政策制度,政策制度作為“剛性”與“彈性”管控傳導模式“上下聯動”的紐帶,需遵循“節約優先、生態優先、綠色發展、自然恢復”管控政策導向,推動國土空間由規模驅動向存量挖潛、流量增效、質量提高轉變。在空間管控政策設計時需要注意強化空間管制政策的協同作用,促使中央、省、市、縣、鄉鎮、村等部門在土地用途管控范圍劃定、實施、監管的過程中協同發力,捋順與其他區域政策的優先次序;并抓住與空間用途管制政策相關的關鍵政策,如財政、投資、產業、生態環境、自然資源等政策,并制定績效考核、生態補償制度,以建立較完善的國土空間管理制度體系,來保障城鎮化地區優化發展,增強市場核心競爭力,發揮市場能動作用。

(4)管控方式傳導體系

結合名錄分解、邊界坐標、政策制度三種空間管制傳導方法,對空間管制手段在“五級”規劃體系內的管控傳導方式進行了系統梳理(表3)。明確了各層級政府在組織編制國土空間規劃過程中需要編制相應空間管控傳導成果。從各級政府需要編制的空間管制傳導成果來看,國家和省級的主要任務是制定宏觀政策導向、明確城鎮發展方向、劃定省域主體功能區和部分重要控制線;市級政府作為土地分區分類、控制線劃定和管控傳導的關鍵層級,其主要任務是根據上級政府要求落實、劃實各條空間管制范圍,以指導縣級行政部門繼續深入空間管控。鄉鎮、村級政府作為管控傳導的最后一級,也是管控體系實施落地的主戰場,鄉鎮、村級政府應該嚴格劃定相應邊界和執行其管控規則,以保障國土空間規劃正在落實到位,完善國土空間治理體系。

表3 空間用途管制體系的管控傳導方式Table 3 The control transmission mode of space use control system

3 國土空間用途管制措施編制的邏輯關系

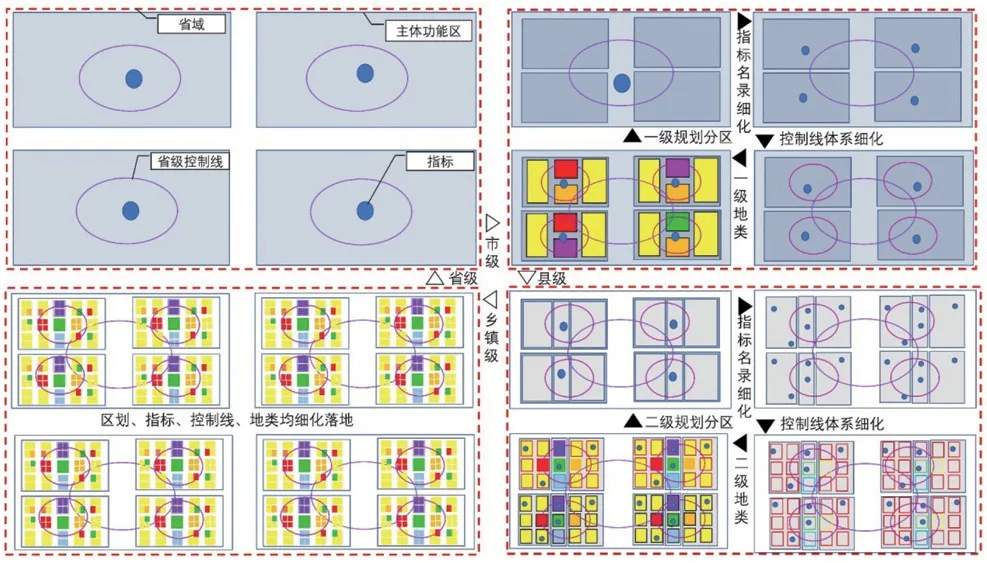

基于上述空間用途管制體系的構建與傳導邏輯,結合當下國土空間用途管制的分級需求,從國土空間規劃分層級編制視角出發,文章制定了浙江省國土空間用途管制措施的劃定和分解邏輯(圖2),并對省、市、縣和鄉鎮級的空間管控措施進行圖示化。

圖2 國土空間用途管制措施的實踐劃定邏輯關系Fig.2 The logical relationship of practice delimitation of land and space use control measures

省級國土空間規劃需要劃定各市級單位的主體功能區、分解國家指標、劃定省級控制線,省級需要深入細化國家級主體功能區劃,落實國家級分區,劃定“基礎三線”,因地制宜劃定“特色三線”,落實省級“剛性”管控內容,無法圖示化的功能區和控制線可以用名錄逐級分解指標的方式表達。省級政府落實上級政府政策制度的同時,需要制定相應政策制度指導、審核、監督下級政府編制國土空間用途管制規劃。

市級承上啟下,對省級空間用途管制措施進行銜接的基礎上,需要細化規劃分區至一級規劃分區、分解省級給定的指標名錄、加入市級控制線,劃定城鎮、農業、生態、歷史文化等基本功能區范圍,并與控制線管控范圍協調劃定,保持“只增不減”的傳導原則,在省級傳導要求下落實劃定的“基礎三線”和“省級三線”;劃定一級地類,銜接上一級規劃分區的主要管控對象。不能劃定的也可以采用點結合名錄的方式向下傳導,市級政府落實上級政府政策制度的同時,需要制定相應政策制度指導、審核、監督下級政府編制國土空間用途管制規劃。

縣級做法與市級類似,在市級用途管制的基礎進一步深化落實,保持“只增不減”的傳導原則,對用途管制區和控制線精準落地。最終在鄉鎮層面落實到圖紙上,所有空間用途管制措施在鄉鎮層級需要落實到具體管控邊界和坐標。若部分空間管控要素或指標無法落地,可以按照相反的分解邏輯去校對每個層級的規劃成果。形成自下到上的校對體系和從上往下的分解邏輯協調配合的規劃模式。在落實頂層設計的同時,也滿足了人民群眾的基本述求。創造性的把土規“一步到位”的強制性傳導模式和城規“過于尋求技術理性”的彈性管控模式結合在一起,為國土空間規劃的土地管制提供可行性依據。也保障了新時代國土空間規劃空間管控的傳導機制兼具“剛性”與“彈性”。提高國土空間用途管制效率和可操作空間。

綜上,分區、地類、控制線、指標四個土地用途管制措施在國土空間規劃編制過程中呈現出了不同的特征。其中,指標一直處于分解狀態,直到鄉鎮級;控制線呈現出一直增加的狀態,且頂層控制線逐級傳導到鄉鎮級不改變,再次體現出控制線的“剛性管控”特性;而分區管制在市縣層面逐漸向市縣層面的用地分類轉化,呈現出政策意圖的“區域管控”向土地用途的“要素管控”轉變特征。

4 結論與討論

國內各個規劃體系都擁有自成體系的空間用途管制手段,隨著規劃管理職能部門的整合,相應的用途管制體系也需要整合,文章將原土地利用規劃、城市規劃、區域規劃等規劃系統的土地用途管制手段進行整合,揚長避短,構建了新型國土空間用途管制體系。得到如下結論:

(1)通過梳理總結國內外用途管制措施發展歷程,提出了由指標控制、分區管制、地類管制和控制線管控組成的全省國土空間用途管制體系;

(2)總結出邊界坐標傳導、名錄分解傳導、政策制度傳導三種傳導方式,提出了“自上而下”的剛性管控傳導模式、“自下而上”的彈性劃定校準模式和政策制度作為“上下聯動”紐帶的三類管控傳導模式,形成反饋機制完善的閉環控制系統,構建了全省空間用途管制措施在國家、省、市、縣、鄉鎮村五級規劃中的管控傳導理論框架;

(3)結合浙江省國土空間規劃編制述求,明確了全省國土空間用途管制措施之間的編制邏輯關系,以保障本研究提出的管制體系的實操性,以期為全省規劃編制提供系統性的參考依據。

為進一步保障空間用途管制體系的可操作性,建議將其納入到國土空間規劃相關政策法規和技術指南中,以保障其權威地位和嚴肅性,并指導各層級國土空間規劃編制。當然,國土空間用途管制體系龐雜,本研究主要從浙江省國土空間規劃編制視角出發提出全省國土空間用途管制體系框架構想,以滿足當下規劃編制、審批、實施和項目審批的現實需求。還存在以下不足之處:邊界坐標傳導和名錄分解傳導已經有較多實踐探索,而針對政策制度傳導方式的研究還尚不足,這也將是文章接下來需要研究的地方。

感謝中國城市規劃設計研究院浙江省國土空間規劃編制組成員以及浙江省國土空間規劃編制專題研究課題組的李艷教授、彭亦松博士、朱斯斯博士等提供寶貴修改建議!