末梢血與靜脈血對臨床血常規檢測結果的影響分析

李琦

血常規檢驗是臨床最基本、最常見的血液檢驗項目,是疾病診斷的一種輔助手段[1]。檢查項目主要有RBC、WBC、PLT、HGB 等,基于血常規檢查結果,醫生能夠對患者的病情進行初步判斷。血常規檢驗必須具備可靠的準確性才能為臨床診斷提供參考[2]。靜脈血和末梢血是血常規檢測最常用的采樣方式。很多醫院在檢測血常規時,多以末梢血為血樣檢測,但是,末梢血檢驗結果誤差較大,不能夠準確反映出患者的真實病情,不利于臨床診斷[3]。目前,隨著全自動檢測儀的不斷普及,越來越多的檢測以靜脈血為血樣標本。本次研究對末梢血和靜脈血對血常規檢測結果的影響進行分析,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年12 月~2020 年12 月在本院進行健康體檢的60例患者,其中男30例,女30例;年齡36~50 歲,平均年齡(37.3±11.3)歲;體重52.3~75.6 kg,平均體重(61.1±4.9)kg;患者均在健康體檢后3 d 內采血,采血時各項體檢指標均在正常范圍內。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①所有參加本次實驗患者均已經做過入院常規檢查;②所有患者均了解本次研究內容,患者及家屬均已簽署知情同意書;③無精神疾病史,無交流障礙的患者;④血常規檢查者;⑤經過本院倫理委員會批準。

1.2.2 排除標準 ①存在意識障礙患者;②患有傳染性疾病患者;③合并其他臟器重大疾病患者;④有凝血功能障礙的患者;⑤有嚴重的肝腎功能障礙患者;⑥有血液疾病的患者;⑦妊娠期、哺乳期患者。

1.3 方法 所有受檢者均在體檢后3 d內,在早晨9:00前空腹狀態下進行血樣采集。靜脈采血:在肘正中位置進針采血,采血針另一端插入含有EDTA-K230 μl 抗凝的密封負壓抗凝管,采取血液2 ml,左右輕輕搖晃,動作輕柔,降低細胞破損,將血液與抗凝劑充分融合。末梢采血:在中指手指末端進行針刺采血,使末梢血自然流入試管內,采集血液量為20 μl,再將1.6 ml 稀釋液滴入試管內,左右輕輕搖晃,將血液與抗凝劑充分融合。兩種采血方法在同一時間同一部位采集3 次,將采集樣本均分為3 份,其中1 份立刻使用五分類全自動血液細胞分析儀進行血常規檢測。其余2 份放置專用常溫冰箱內保存,避免冷凍,分別在采集后3、6 h進行血常規檢測。

1.4 觀察指標 對比兩種采血方法血常規檢測結果及不同時間血常規檢測結果,具體指標包括HGB、RBC、WBC、HCT、PLT。

1.5 統計學方法 采用SPSS17.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

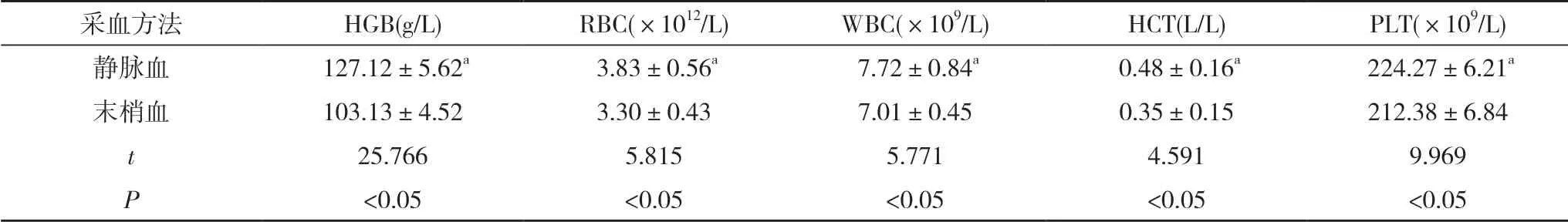

2.1 兩種采血方法血常規檢測結果對比 靜脈血的HGB、RBC、WBC、HCT、PLT 均高于末梢血,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩種采血方法不同時間血常規檢測結果對比 末梢血采血后3、6 h 的HGB、RBC、WBC、HCT、PLT水平均低于采血后即刻,采血后6 h 的HGB、RBC、WBC、HCT、PLT 水平均低于采血后3 h,差異均有統計學意義(P<0.05);靜脈血采血后即刻與采血后3 h的HGB、RBC、WBC、HCT、PLT 水平對比差異無統計學意義(P>0.05);靜脈血采血后6 h 的HGB、RBC、WBC、HCT、PLT 水平均低于采血后即刻與采血后3 h,差異具有統計學意義(P<0.05);采血后即刻、3 h 和6 h,靜脈血的HGB、RBC、WBC、HCT、PLT 水平均高于末梢血,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩種采血方法血常規檢測結果對比(±s,n=60)

表1 兩種采血方法血常規檢測結果對比(±s,n=60)

注:與末梢血對比,aP<0.05

表2 兩種采血方法不同時間血常規檢測結果對比(±s,n=60)

表2 兩種采血方法不同時間血常規檢測結果對比(±s,n=60)

注:與采血后即刻對比,aP<0.05;與采血后3 h 對比,bP<0.05;與采血后3 h 對比,bP<0.05;與末梢血對比,cP<0.05

3 討論

全自動血細胞分析儀是一種利用電學及光學原理對血液中的組成進行分析并做出檢驗計數的儀器,在出現異常結果的時候發出報警提示,全自動血細胞分析儀是臨床常用的檢驗儀器,可以對多種項目進行檢測,大大減少的工作人員的工作量,例如不同細胞比例、HGB 濃度、血細胞計數等,該種檢驗的方法有可重復性并且人為誤差小,使臨床檢驗的精密度和準確率得以提高[4]。

血常規檢驗是血液系統疾病患者最基礎的檢查手段,其檢測結果對醫生的診斷有很重要的輔助作用,為后續的治療以及對患者在治療期間康復狀況的檢測和分析提供了重要依據。血常規檢測主要是針對人體血細胞計數以及分布情況進行檢查。血常規檢測對于很多疾病的診斷都有非常重要的意義,這種檢測可以對疾病的發展進程進行判斷[2]。目前,臨床上進行血液檢查時主要使用全自動血球計數儀進行檢測,并且,除了極少部分有特殊情況的患者,例如嬰兒、全身大面積燒傷患者等,無法進行靜脈血采集,只能采取末梢血外,其他患者均要采取靜脈血進行檢測[3]。使用靜脈血成為首要的血液標本,主要原因分析如下。①采血方式不同。靜脈血采血時使用的采血試管是真空管采血形式,而末梢血使用的是微量吸管采血方式。微量吸管采集過程中人為的影響勢必會大于真空管采集,所以,為了保證檢測結果的準確性,臨床在做血常規檢測時,要求盡可能的使用靜脈血[4]。②采血操作結果不同,對血常規結果影響也不同。靜脈血采集是從肘部正中動脈內進行采血,在整個采血過程中,不需要采血人員擠壓血管周圍組織,采血受阻非常小,能夠順利采集到足夠量的血液標本。而末梢血取樣快捷、取樣量小、疼痛感輕微,患者很容易接受等優點,是傳統的常用的采血途徑之一,但是,因為末梢血的組成成分比較復雜,包含有組織液和細胞內液等成分,不能夠真實的反映出循環血液的性質,而且,毛細血管出血量小,在采集過程中,需要不斷的擠壓手指末端,血液組織流入速度不均勻,很難在短時間內做到反復檢測,在檢測過程中,對檢測儀器干擾也特別大,所以獲得的檢查結果誤差也會大,十分容易影響到血液檢查結果,影響臨床判斷[5]。為了提高血常規檢測的準確性,應該首選靜脈血為檢測樣本。

綜上所述,靜脈血血常規檢測結果準確性高,臨床血常規檢測建議采用靜脈血進行檢測。