說(shuō)“家”

富麗

“少小離家老大回,鄉(xiāng)音無(wú)改鬢毛衰。”“家”是每個(gè)人身心的寄托。無(wú)論年齡幾何,無(wú)論行得多遠(yuǎn),“家”都是一個(gè)人最終的歸宿。那么,這個(gè)人人都離不開(kāi)的“家”是怎么來(lái)的呢?

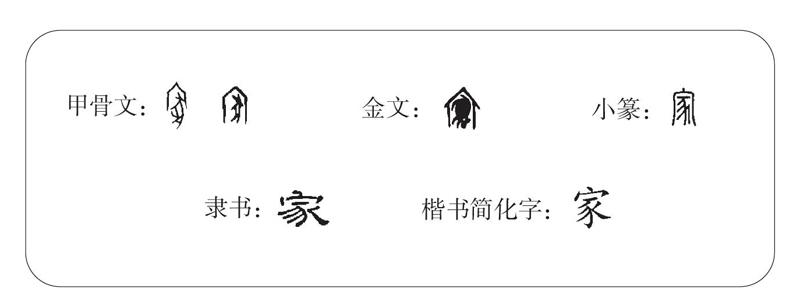

“家”在甲骨文中主要有兩種字形:一種是,外面像房屋的輪廓;里面像一頭豬,并且腹部帶有雄性特征,這是“豭(jiā)”的早期寫(xiě)法,意思是公豬,同時(shí)也表示整個(gè)字的讀音跟“豭”接近。另一種字形是,跟前一種字形的區(qū)別主要在于里面表示豬的部分并沒(méi)有強(qiáng)調(diào)其性別特征,可以視為前一種字形的簡(jiǎn)省形式。之后諸字體中的“家”大多是在后一種字形的基礎(chǔ)上發(fā)展演變而成的,直至今天楷書(shū)簡(jiǎn)化字當(dāng)中上“宀”下“豕”的寫(xiě)法。

“宀”下有“豕”,說(shuō)明“家”最初是養(yǎng)豬的地方,也就是“豬圈”“豬欄”之類(lèi)的場(chǎng)所。那么,這個(gè)字是怎么跟人類(lèi)居所產(chǎn)生聯(lián)系的呢?對(duì)此,文字學(xué)家們提出了不同的解釋?zhuān)河腥苏J(rèn)為,古代由于生產(chǎn)力水平低下等原因,養(yǎng)豬通常是在人居住的場(chǎng)所進(jìn)行,所以“家”也就被用來(lái)表示人居住的地方了。也有人認(rèn)為,由于豬生崽數(shù)量較多,而人也要生育繁衍,所以就把原本表示豬圈的“家”借來(lái)表示人居住的場(chǎng)所了。

無(wú)論采用哪種意見(jiàn),可以肯定的是,“家”在表示人的居所之后,其最初表示豬圈的含義也就隨之停止使用了。當(dāng)然,持不同意見(jiàn)者也大有人在,比如以許慎為代表的一些文字學(xué)家認(rèn)為,“家”最初即指人的住所,《說(shuō)文解字》對(duì)“家”的注釋是“家,居也”。

《詩(shī)經(jīng)·周南·桃夭》:“宜其室家。”又,《大雅·綿》:“古公亶(dǎn)父,陶復(fù)陶穴,未有家室。”“室”和“家”都是居住場(chǎng)所,而根據(jù)前人的注釋?zhuān)咴诖笮》秶确矫嬗兴町悾骸笆覟榉驄D所居,家謂一門(mén)之內(nèi)”;“室內(nèi)有家”。

有“家”就有“人”,反之,有“人”才有“家”,因此,“家”也可以指人。就夫妻雙方而言,彼此都是對(duì)方的“家”。《孟子·滕文公下》:“女子生而愿為之有家。”此處的“家”指丈夫。《左傳·僖公十五年》:“逃歸其國(guó),而棄其家。”此處的“家”指妻子。同樣道理,“家”“室”連用,組成“家室”或“室家”,既可以指住所,也可以指夫婦。

“家”字的字形演變

“一門(mén)之內(nèi)”為“家”,那么,居住在一門(mén)之內(nèi)的人也就形成一個(gè)“家庭”“人家”或“家族”,這是“家”從古至今常見(jiàn)的意義和用法。《墨子·尚同下》:“治天下之國(guó),若治一家。”《孟子·梁惠王上》:“數(shù)口之家,可以無(wú)饑矣。”

學(xué)術(shù)上的流派,其內(nèi)部成員就好像家族成員一樣聚集在一起,故而也稱(chēng)為“家”。《漢書(shū)·藝文志》:“儒家者流,蓋出于司徒之官。”又:“道家者流,蓋出于史官。”漢代賈誼《過(guò)秦論》:“焚百家之言,以愚黔首。”

沿著這個(gè)脈絡(luò)進(jìn)一步發(fā)展,“家”又可以指掌握某種專(zhuān)門(mén)知識(shí)、從事某種專(zhuān)門(mén)活動(dòng)、從事某種行業(yè)或具有某種身份的人。比如白居易《觀刈麥》:“田家少閑月,五月人倍忙。”杜牧《清明》:“借問(wèn)酒家何處有?牧童遙指杏花村。”

由于具有家庭的含義,“家”還可以用作謙辭,用于對(duì)別人稱(chēng)呼自己家中輩分高或年紀(jì)長(zhǎng)的成員,如家嚴(yán)、家尊、家父、家君等都是對(duì)人謙稱(chēng)自己的父親,而家慈、家母等則是對(duì)人謙稱(chēng)自己的母親,另有家兄、家姐等。這跟用“舍(shè)”謙稱(chēng)比自己輩分低或年齡小的親屬是有嚴(yán)格區(qū)別的。

“家”由指家庭,進(jìn)一步可以指“家庭飼養(yǎng)或培植的(動(dòng)物或植物)”,通常跟“野”相對(duì)。例如唐代齊己《野鴨》:“野鴨殊家鴨,離群忽遠(yuǎn)飛。”又如,“家羽”指家養(yǎng)的鳥(niǎo)。

“家”除了它的常見(jiàn)讀音jiā外,還讀jiɑ和jie。當(dāng)“家”讀jiɑ時(shí),通常用在某些表示人的詞語(yǔ)后面,表示屬于那一類(lèi)人,比如姑娘家、小孩子家、學(xué)生家等。當(dāng)“家”讀jie時(shí),作用大致相當(dāng)于“地(de)”,比如“成天家忙”“整天家哭喪著臉”。不過(guò),現(xiàn)在表示這種意義時(shí),寫(xiě)成“價(jià)”的情況比較多。這兩種用法的“家”在意義上都比較虛了。