打開《鄔達克》這扇窗

讓“鄔達克”成為一扇窗

木? 葉|劇評人

話劇《鄔達克》讓鄔達克成為了一扇窗,讓歷史的光照了進來……上海的歷史、中國的歷史、世界的歷史、人類的歷史。《鄔達克》讓鄔達克成為了一束光,讓藝術的光照了進來,照進現實,照進理想,照進無數向往自由的靈魂,照進每個漂泊的異鄉人。

這是一部有質感的戲,有深度、有維度、有溫度,思想表達與舞臺呈現同樣好看且耐人尋味。編劇郭晨子的巴別塔寓言妙哉,令這本是人物傳記的戲立即提升了高度,還有劇中關于身份認同、追尋自由等思考,讓這部戲層次豐富。從原劇本的3個鄔達克,到舞臺上的9個鄔達克。周可的舞臺創作,讓這部戲不僅是寫一個人,而是寫每一個人。可以看到主創的人文情懷,表達者的姿態更加令人動容。這是一部有信仰的戲,看到劇中的鄔達克的信仰,看到戲里戲外的戲劇人的信仰。

這是一部實驗的戲,就像周可在謝幕時所說,這就是一部實驗戲劇,它還需要打磨。這部戲的地基和外觀已然矗立,裝修改造一番便希望如鄔達克的建筑般流傳下去。正如劇中所言,在建筑中形式要追隨功能,那么,在戲劇中形式要追隨內容,這是個形式很好的戲,內容和節奏尚需雕琢。《鄔達克》第一輪演出結束,希望它可以走出上戲,讓更多人看見戲劇的光……

真實和詩意的戲劇和建筑

賴星宇|研究生

鄔達克和他身后的建筑,是神秘的上海符號。鄔達克所設計的“綠房子”、國際飯店、大光明電影院、沐恩堂,這些從20世紀初就矗立在上海的建筑,和張愛玲小說一樣,塑造了“融貫中西”的上海風,成為經典。他來自海上,在“不確切”的時代風浪里,為自己、為上海開了一扇窗子。

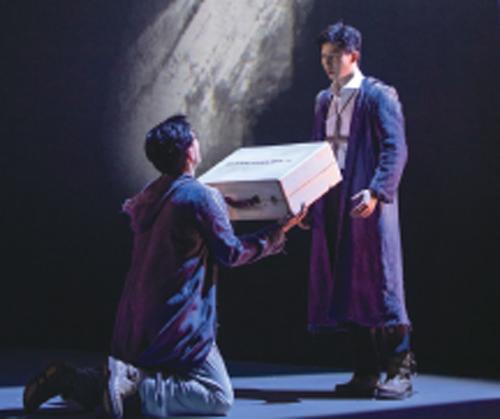

郭晨子劇本本身詩歌化的語言已經非常精彩,再加上周可導演的演繹,9個鄔達克的重疊和交叉,像光影一樣變幻莫測和光怪陸離。整個畫面充滿著后現代色彩,通過氣球、臺階、箱子、十字架等多種意象的疊加,鄔達克的形象復雜而飽滿,重疊化的話語和意象突出人生的“不確切”性,而鄔達克始終在不確切中尋找著自由和歸屬。我們看到他偉大而苦澀的靈魂,更加敬重我們所擁有的建筑。

流動的戲劇中,是流動的建筑,流動著的信念,為這樣真實和詩意的戲劇和建筑熱淚盈眶。一個國家、一個城市,是因為有了包容的精神和自由的信念而永恒的!

高級卻略顯拖沓的《鄔達克》

Ray |建筑師

鄔達克自傳類的戲劇,將鄔達克的成長線、感情線、信仰及價值觀透過文本有一個明晰的表達,結合時代背景將鄔達克生平多維度剖析。鄔達克幾次內心關于建筑理念的轉折,也讓這部劇有血有肉。

簡練的舞臺,飽滿的幾何線條,直接將鄔達克建筑師的形象巧妙體現,理性的背景畫面與感性的舞臺色溫,十分克制且精準。演出方面,9位演員分別飾演鄔達克,雖偶有迷惑之感,但交錯地將鄔達克角色串起,還是挺有意思的安排。整體張弛有度,十分高級的呈現手法。演員,舞美,燈光,音效,節奏與調度,簡潔利落。不過也許就是希望表達出鄔達克65年的人生,將文本交待完整,幾場戲略有拖沓感,原本洗煉的觀感稍有打折,再將文本收斂后會與演出更契合。

視覺設計的特質不突出

劉? 倩|劇評人

對于建筑大師鄔達克來說,舞臺劇《鄔達克》的舞美設計是不具備專屬性的。進場時舞臺視覺上的傾斜、舞臺左側的缺失和右側的外延讓人充滿期待,不斷猜想劇中會如何利用這些設定表現鄔達克的人生觀及建筑設計理念,但可惜的是它似乎只想完成“鄔達克尋找平衡的一生”的象征意義,但鄔達克作為一個建筑師的特質似乎并未體現出來。除此之外,在舞臺這個大“裝置”之上,通過光影的配合營造舞臺空間的創意挺好的,但無形中又縮小了舞臺空間區域,使主演區變成了臺中臺,這就造成了其他區域的空置,尤其是上場門方向凸出高臺的設置,本可以在縱向上拉伸舞臺使表演空間更加立體的,但使用率實在太低,略顯浪費。

鄔達克這個“建筑”

忻? 穎|記者

雖然是這座城市的市民,但如果不是戲劇,可能我對鄔達克的了解就只是上海這座城市里他所設計的100多座建筑。《鄔達克》這部劇對我最有意義的地方,就是打開了我對鄔達克的認知渠道——他的家庭、他的身份認同、他的經歷、他的信仰、他的建筑之路……每一個渠道仿佛像是劇中反復出現的“行李箱”意象,時分時合,共同拼湊出鄔達克這個“建筑”,留給觀眾去品評。本劇的舞美、燈光和多媒體的視覺組合出色,讓初進劇場的觀眾很容易就構建出Art Deco的印象,與鄔達克和整部戲的內容相得益彰。全場音樂的運用和敘述體流轉的設置,讓我想到了《雷曼兄弟三部曲》,兩者的相似之處,除了“形”,更主要的是其敘述方式是將觀眾的視角聚焦在主角的身上。但是《鄔達克》想表達的主題卻過于分散,又是身份的模糊,又是信仰的認知,又是知識分子的困境,又是建筑的變革,讓人很難“有形地”捕捉到劇作想要傳達的“不確切”。

更深邃的現代性思考

王非一|編劇

作品中,鄔達克一生追尋的兩大主題——宗教和建筑被具象為建造巴別塔的意象,“巴別”的意思,是“弄亂”。作為建筑師鄔達克在劇情中多次追求“嚴謹”,飾演其他角色的演員在劇中反復吟誦出現的短語卻是“不確切”,鄔達克的姓氏不確切、鄔達克的國籍不確切,每一個既成事實之后的成因,都只可被無奈地回復作“不確切”,如同有一只看不見的手,“弄亂”了大家的命運,就如同永遠造不成的巴別塔。

《鄔達克》這部作品在敘事上打破線性敘事,具有反高潮的傾向,令整部作品如同一部多聲部的音樂作品,像一團迷霧,也像歷史本身。劇中鄔達克父子反復提及,如果有一座建筑,要為它開一扇窗,使之成為光照進來的地方。然而光到底是什么?作為個體的人類以及作為集合個體發展進程的歷史到底應該向著什么方向邁進,成為了動蕩而災難深重的20世紀上半頁,留給世人至今未解的永恒迷思。這也成為了本劇從鄔達克的個人命運與建筑作品入手,向觀眾提出的更深邃的現代性思考。