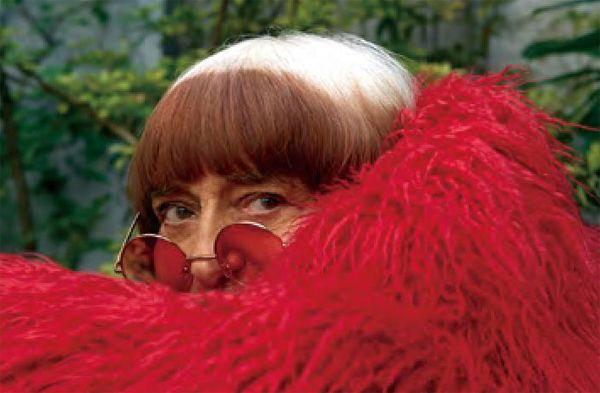

“記憶的拾荒者”阿涅斯 正在與拾穗式裝置藝術家瓦爾達通話

城市中閑逛的人

脫下下∥戒指,遺痕∥帶上戒指——Helena Eriksson(《地層》,曾東平譯)

我觀察過和記錄過城市中的拾芒者或者或者田野里的拾穗者,但奇怪的是,每當我看到城市中的拾荒者,滿腦子想的都是田野里的拾穗者;而每當看到田野里的拾穗者,感覺阿涅斯.瓦爾達(Agnes Varda)就在眼前,她把拾荒者和拾穗者重疊,放大了現實的某個幻覺——“阿涅斯·瓦爾達在這里,也在那里”(Agnes de ci de la Varda)。

阿涅斯·瓦爾達試圖拉闊“拾荒者”的語義:“有些人拾荒是因為他們被生活所迫,有些人拾荒是因為他們是藝術家,有些人拾荒是因為他們喜歡拾荒。”而阿涅斯·瓦爾達既是記憶的拾荒者般的導演阿涅斯,也是拾穗式裝置藝術家瓦爾達。其實,她給拾荒的定義不止于此。

瓦爾達的紀錄片《我和拾穗者》的法文名的意思是“拾荒者們和女拾荒者”(Les Glaneurs et la Glaneuse),其中“女拾荒者”是指瓦爾達本人。影片中的所有人都在拾荒,瓦爾達本人也是拾荒,她在揀拾被人遺忘的記憶。

《我和拾穗者》中的所有人都在拾荒,游移于攝影機前后的瓦爾達也在揀拾和追憶那些被遺忘的人、事物和時間。片中的人每次拾荒都顯現出瓦爾達肖像的一部分,在“自我”和“別人”之間的細微界限中出現了導演的自畫像。著名的藝術史家大衛·艾略特(David Elliot)說:“當我們學會從不同角度觀察自身時,我們就可以客觀全面地認識自己了。這是我們批判性地認識周圍世界的第一步。”瓦爾達的拾荒是觀察自身批判現實的方式。

瓦爾達的“拾芒備忘錄”

葡萄牙語作家若澤·愛德華多·阿瓜盧薩在《遺忘通論》中寫道:“有些人練習遺忘,有些人害怕被遺忘。”“記憶的拾荒者”(記憶研究者)瓦爾達始終是“遺忘的托管者”,他重估遺忘的重量,保持克制與冷靜的營構能力,在遺忘的詩行中穿行,通過“物”不斷抵達記憶的語法,從而接通人與存在的敞開性。

“等待過去”是諾獎多次提名的澳大利亞詩人Les Murray一本書的名字。拾荒者的遺忘之詩便是在等待過去,他在遺忘的最深處不斷喚醒過往,甚至與遠去的事物較量、競速。他的實踐也許是一場隱藏在日常經驗中的記憶整合實驗。

拾荒者的記憶回溯行動探究了舊物的來龍和去脈,挖掘舊物與主人之間來蹤去跡,探討的是在時間條件下,把遺忘作為記憶的一種情形的必要性,以及思考是否可能存在著與記憶相平行的遺忘。

拾荒者有著一直持續探訪了家庭研究習慣,探究舊物與家庭之間的現實性,心靈軌跡和意識動態。她揭秘個體生命、家庭和城市的編年史,進入這些單元“自傳體記憶”的運作規則,并轉動記憶的萬花筒,展現普魯斯特現象、閃光燈記憶、似曾相識、臨界體驗等各式記憶面相,一些秘而不宣或懸而未決的部位得以顯形。舊物、二手物品和廢品是我們講過的話,這些話是個人史、家庭史、社會史?這些物品是我們,也是他者?我們終將被遺忘?

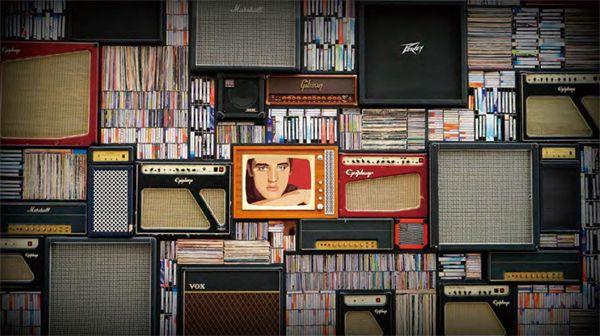

歷史是由勝利者書寫的,記憶的獨裁者試圖以某種鐵腕方式控制日常的秘密,使其陷入健忘癥的境界。然而,悲慘的歷史證明,一切都是不可能被忘記的,陰魂不散的過去和現時的困擾總是連成一體。醫學并沒有想象中的發達。基因一直控制著我們身體的表達。既有的媒材跟基因一樣控制著藝術家身體的表達,藝術家常常會成為失控的胚胎。作為“法國新浪潮之母”和藝術家雙重身份的阿涅斯·瓦爾達調動和重新審視遺忘之物,顯現徒有記憶卻處處顯得無能和無力的生存狀態,一些物品的有效期也許有限,但記憶會延長它們的生命周期。在瓦爾達的視覺藝術作品《中國印象32》(120×150cm,1957年)中亦有拾荒者的記錄,她延長了記憶的周期。阿爾曼與傳統繪畫和雕塑方式徹底決裂后,鉆研起了集成藝術,他的“垃圾箱藝術”藝術實踐是收集日常生活中的各類廢棄物,以龐大數量的同一廢棄物品構建出異化場域,并不斷轉喻它們本身的語義。人類受雇于記憶。瓦爾達和阿爾曼之所以忠于記憶是因為他拒絕杜撰生活。玫瑰的花期是5月,但記憶讓人看到12月的玫瑰。因為玫瑰在5月凋謝了,玫瑰在12月的記憶中還盛開。上帝愛人類,記憶是上帝的恩惠。對電影導演和藝術家而言,記憶不僅是5月的玫瑰,也是12月的玫瑰。

遺忘和記憶一直處于糾纏不清的狀態之中。遺忘成為了瓦爾達的“拾荒的現實備忘錄”。你越想忘記,越記得清楚;不怕記不住,最怕忘不了;有些人甚至一直害怕別人永遠忘不了某些事物。遺忘和記憶是生活所服從的減法原則,也是提高生活幸福指數的一大要素。英國社會改革的推動者Richard Lavard和英國倫敦大學臨床心理學教授David M.Clark曾經合寫《隱性繁榮:社會發展中被遺忘的心理學動力》一書,提倡以“國民幸福指數(NHI)“來代替”國內生產總值(GDP)”,Layard是這項提議的主要發起人和推動者。他將腦科學和社會學的研究成果引入到經濟政策領域中,其中包括被遺忘的心理學動力。《我和拾穗者》是一部受19世紀法國畫家米勒的名畫《拾穗者》啟發而拍攝的紀錄片,《拾穗者》的作者米勒是一位現實主義畫家,創作這幅畫時,法國藝術創作生機勃發,原本專注于精致浪漫主義的藝術家們將視線轉向現實中,關注著生活在鄉野、村鎮的邊緣群體、勞動階層,從他們的生活狀態和聲音感知粗獷和頑強的生命力。在當下的社會里,精致的生活方式儼然已經隨著消費主義盛行而成為了受到追捧的對象,在這樣的時代里,我們關注生活在巨大不確定性中邊緣群體或者勞動階級有著重要的意義。生活的真義,一種是揭示感官的愉悅,另一種是揭示真實。揭示真實的生活更為重要,因為藝術的本質是反映一種生存狀態,而不是反映高級文化,生存是藝術本質問題。只有持續地觀察不同階層,才會保持我們對生活幻覺的警惕和激活我們的記憶。同時,所謂精致的生活也存在著各種缺陷。

拾荒者的遺忘“外譯”

對于世界表面必然存在的記憶焦慮,人們習慣于不斷選擇隱身。絕口不提不是因為遺忘,忘記過去不一定意味著背叛。人類有一種健忘是高貴的,就是能夠延續遺忘之物的基因。凡是忘記過去的人們不一定注定要重蹈覆轍,如果不召回一些所遺忘的或不忘記許多,生活也許無法繼續。人們即使要以記憶消散為代價,也要找回某些遺忘的事物。熱衷于懷想過去的人有時候就被稱為拾荒者,從漫長的時間軸中去找尋自己未曾經歷過或拋卻在記憶深處的線索,他們拾撿的東西或沒有具體的存在方式,只是一種熱切或溫存,珍視被遺忘的東西,如同對復古的追捧,對一個老物件的依戀……有人把這當作精神上的拾荒,在Vintage成為潮流文化以及二手物件和閑置物的流通成為了年輕人的一種消費方式的時代里,精神拾荒是一直在時間的回旋中不斷顯現的,它屬于現在,是生命確實占有的重要形態,沒有人生活在過去,但我們一直生活在時間遺留的場域里。沒有方法能敲過去了的鐘點,等到時間過去了,很多記憶會追逐你,你才找出它們的未知之處。所有我們對過去的懷想支撐我們不斷感知下一秒。

林江泉

Lain Kongchuen

電影導演、建筑師、作家、藝術家兼詩人,與曾東平合導的瑞典語故事長片《周日在越橘林》得到戛納電影節評審卡普拉的助推。自2016年起,擔任奧斯卡評委Jet Lee故事片《成人祭》的編副。出版文學和設計著作多部,在歐美諸國舉辦個展超過20場,近期建筑沒計項目有艾爾瑪美術館分館、卡琳.布魯斯美術館,他的實踐得到歐洲報刊、電臺與電視臺的廣泛報道。

記得有一個這樣的電影鏡頭:在遺忘之河邊,一個孤獨的騎士穿過一個村莊,孩子們在隱藏的物品欲望中玩耍,成年人沉迷于物質性的慶祝,遺忘和記憶成為生活本能,你會瞥見生命比遺忘更強大的瞬間,這個場景似乎是拾荒者的遺忘影學所“外譯”的場景,這些物品在世界遺忘我們之前仍然把控著物種的神經系統。

長達兩個小時的拾荒隱喻

《五至七時的克萊奧》(Cleo de 5 a7,1962)是瓦爾達的成名作,也是新浪潮電影中一部舉足輕重的作品。在電影的前半部分,克萊奧最初的形象出示了瓦達爾電影里陳腐的女人,她是典型的用自己展現出來的女性魅力進行偽裝的人。克萊奧是電影的女主人公,五至七時指的是她所經歷的人生最重要的有著拾荒隱喻的兩個小時。克萊奧,一個在觀眾看來格外美麗的女歌手,在這一天下午五點到七點焦急地等待她的醫療診斷結果。她內心深處的不安暗示著她得了癌癥的最壞結果。這種難以安定的焦急心態影響了她對待這一天,這特別的兩個小時的方式。她沒有在練習她要發行的下一首曲子的排練中度過這兩個小時。相反,她在經歷與滿口空洞的甜言蜜語的男友的短暫相處后,在意識到自己當做一個用來玩賞后的“棄物”,她選擇了終止這扮演受男人擺布受女人艷羨的空殼。她成為了別人的“拾荒對象”后,她開始了自己的“拾荒之旅”。她身著一襲黑衣,走上了巴黎的街道,她沒有計劃好的去處,她成了一個城市的閑蕩者(拾荒者具有閑蕩者的步伐),忐忑不安的克萊奧游走在巴黎街頭、咖啡廳、或是住所里,遇到了形形色色的男人,她的情人或是朋友,對他們訴說她生命中的每一個段落,倒以乎沒人真正理解她,她的拾荒深入到街頭的各個角落,她無目的地漫游中慢慢地深入了解這座被她忽視的美麗城市,她經歷了“看”的拾荒的兩個小時,也開始學會以新的眼光看待處于城市中的她自己。直到最后,她遇見了即將遠赴阿爾及利亞戰場的年輕士兵。在與他的交談下,克萊奧開始重新看到了世界,坦然地面對現實。這是一部在城市里“五至七時”長達兩個小時的拾荒隱喻,影片的結尾如同“那正值生長的物事/——頃刻間似乎變得小了”(Jenny Lee)。

從瓦爾達歷年的電影都可以視為記憶拾荒的編年史。

在瓦爾達的《幸福》(Le bonheur,1965)中,弗朗索瓦將自己有外遇的事情告訴了妻子,沒過多久妻子溺水生亡,伊美利替代她正式成為了弗朗索瓦家中的一員,日子還在繼續,但對于弗朗索瓦來說有些東西永遠的失去了,他只能在失去之中做一位記憶的拾荒者。結尾處新的一家人又去郊外度周末了,與開頭相呼應,但是給觀眾留下了一個疑問,幸福的本質是什么?

狄奧根尼像拾荒者一樣簡單生活,不注意任何其他的物質需求,他所擁有的財產非常簡單:一件斗篷、一支棍子、一個背袋,居住在一只泥土做的大甕內。有著拾荒般生活方式的狄奧根尼說:“我要像狗一樣生活。”《天涯淪落女》(Sans toit ni loi)是瓦爾達1985拍攝的電影。電影中的莫娜·貝爾熱隆在現代社會選了像狄奧根尼一樣的生活,她為了逃離世俗的生活,于是選擇“有香檳和道路的生活就很好”,對于莫娜來說,世俗的生活也許與死亡無異。她身背大包四處露營,與落魄的流浪漢同居在一處房子里,一起抽煙睡覺。莫娜身在枯萎的田間,隱喻著拾穗者的現場。莫娜不斷上路,直至最后被凍死在田間溝渠,像她身下枯萎的“穗”一樣,歸于了塵土。她活過,又像是從沒出現過,她是“拾落”中的“落”,連接無法找到開端和結束的地方。

作為瓦爾達的自畫像的《我和拾穗者》與《臉龐,村莊》(Visages,villages)、《阿涅斯的海灘》(Les plages dAgnes)達成了某種復雜互文。在《臉龐,村莊》中,瓦爾達與街頭藝術家JR駕駛小貨車穿越法國村莊,一路上他們拍攝下所遇到的人物,并把這些照片連成一排張貼在墻,以此來表達對這些普通勞動者的尊敬。片子瓦爾達信手拈來的電影史回憶碎片是她的記憶拾荒;《阿涅斯的海灘》以重構的手法再次進入電影史的記憶拾荒當中。該片帶領我們進入瓦爾達記憶的拾荒現場——瓦爾達從一個舞臺攝影師,成為新浪潮的先驅、獨立制片人、裝置藝術家;她與雅克·德米的愛情、她提倡的女性主義;她在不同的國度的旅行;她的童年生活、常去的海灘、鄰居、家人、她的寵物,還有從市集買回來的二手物件……

- 小資CHIC!ELEGANCE的其它文章

- 散了,不散

- 我們在拾荒,她在拾生命散了,不散

- 聲音的拾與擬

- 《記憶憶》:讓所愛的人和事物自己說話

- 垃圾是什么?

- 從我,到拾荒者