阿爾曼·費爾南德:實物“集成”事物

垃圾是阿爾曼藝術創作中最具代表性的實物。阿爾曼是典型的拾荒藝術家,他所使用的絕大多數實物都是“拾荒”得來的,他的“垃圾箱”系列作品就是把不同的廢棄物裝進透明玻璃箱,觀看者能夠很清楚地看到玻璃箱里裝的是什么,在某種程度上也可以借此思考這些“垃圾”本身的來源和價值。

如何使垃圾變為藝術?如何以量的概念命名現實?垃圾箱藝術創始人阿爾曼·費爾南德(Armand Femandez,1928-2005)的“集成藝術”(Accumulation)是一個范例。

集成藝術是對“現成品”進行藝術拼湊的藝術,在20世紀60年代“新現實主義”運動思潮之下發展起來的,又被稱為“新達達”和“裝置藝術”。1961年威廉·C·塞茨(William C.Seritz)在紐約現代藝術博物館舉辦的展覽被稱為最早的“集成藝術”展覽。對于集成藝術的定義,塞茨的觀點主要集中在“集成”的動作和“實物”的造型,兩者的集合才能達到某種創作結果。如同個體和群體、城市和國家、垃圾和垃圾堆、實物和事物……“單個體”集成一種“集合體”,會出現“量”的上升,繼而發生本質的改變。用阿爾曼的話來說就是,“實物在堆積中失去了它的身份,……數量改變了物品的質量,創造出一堆別的東西,一種極限界限,從而改變了物品的身份和意義。”

1960年10月阿爾曼將大量的垃圾塞進了伊利斯·克萊爾畫廊,舉辦了《實有》展覽,以此回應1958年好友伊夫·克萊茵搬空伊利斯·克萊爾畫廊里所有東西做的展覽《空無》。這個展覽可以說是阿爾曼最早的“垃圾箱”藝術。垃圾是阿爾曼藝術創作中最具代表性的實物。阿爾曼是典型的拾荒藝術家,他所使用的絕大多數實物都是“拾荒”得來的,他的“垃圾箱”(Poubelle)系列作品就是把不同的廢棄物裝進透明玻璃箱,觀看者能夠很清楚地看到玻璃箱里裝的是什么,在某種程度上也可以借此思考這些“垃圾”本身的來源和價值。“垃圾箱”系列作品在被遺棄的“垃圾”和被審視的“藝術”這組對照關系中精準地詮釋了生活殘余和生活的聯系。

阿爾曼的集成藝術是一種生活寫照,他偏愛垃圾和舊物。排列整齊的防毒面罩-《家,甜蜜的家》(1960)、廢棄的人造牙托-《享受人生》(1960)、鑲嵌在水泥柱中60輛小汽車-《長期停車場》(1982)、被切割成碎片的吉他-《向立體派致敬》(1983)、大量巨型鐘表堆疊而成的立柱-《全部時間與生命寄存處》(1989)……阿爾曼將日常里可能出現的各種實物布置成了一種“物的新現實”,在堆疊、排序、拆解等動作中構建著“物的形態”,表達對社會現實的認識。

在1966年荷蘭阿姆斯特丹斯特德里克博物館《阿爾曼個展前言》里,阿爾曼曾說起了自己的集成技巧,“我的集成技巧只允許我所使用的物體自己去構圖。在歲月的長河中,再沒有比機會更難控制的事了。如果機會的出現很有規律并且次數很多,那它就不是機會。機會是我最基本的原料,是我的一張白紙。”在阿爾曼看來機會是靈感一樣的東西,是奇妙的不規則的巧合,他的“集合體”是建立在機會之上卻又不是由機會決定的產物,實物本身才是核心。

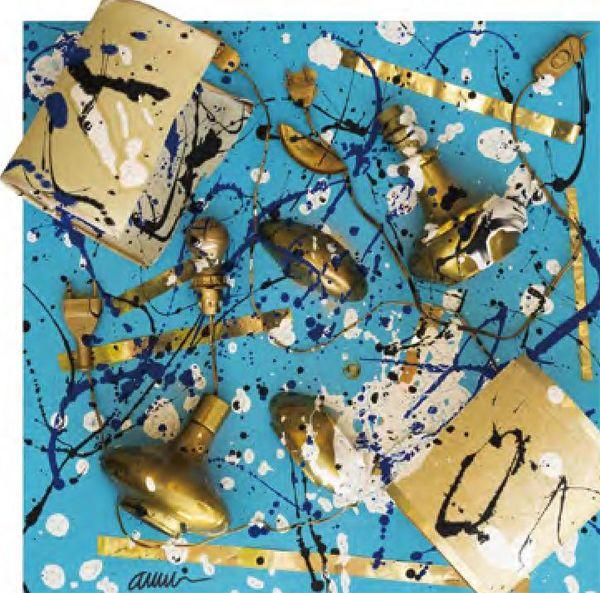

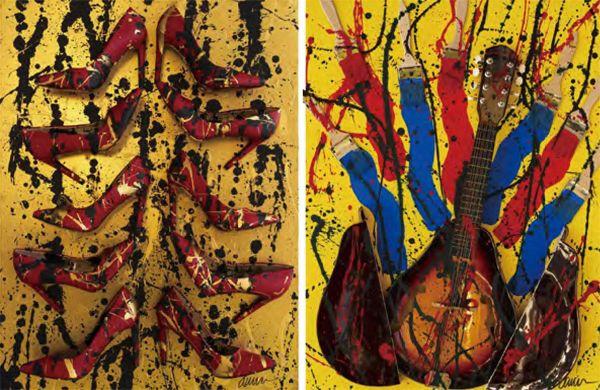

阿爾曼所有的藝術作品中,除了早中期的“垃圾堆積物”最具代表性,其晚期的裝置繪畫也極具特色。如果說他早中期的創作是在諷刺社會過度消費的現狀以及人和環境之間的關系變化,那么他2000年之后的裝置繪畫則在原有的藝術概念上又多了一層私人的情緒化的表達,在視覺呈現上更注重于物件的秩序以及色彩的使用,從而制造出了強烈的視覺沖擊,像極了琳瑯滿目的消費品,炫目且熱烈。從“雕塑”向“繪畫”的轉變,藝術家走出了“廢墟式的集成”,展開了“形式美的創作”,這似乎是現代化的必然結果。阿爾曼的實物從垃圾變成了樂器、繪畫材料以及日常物品的碎片,他會為這些碎片上色,讓碎片和丙烯顏料融為一體。他作品的底色或許還是機會那張白紙,但以“物自己去構圖”的技巧一定是實實在在地轉變了,藝術家的“主觀主導性”在他晚期顏色和碎片的組合作品中在增多,那種“物的自我允許客觀性”在減少。

藝術創作可以說是通過“實物”來創作“事物”,從物質層面到達精神層面,反映某種社會現實,沒有“無目的”的藝術,也沒有無“實物”的藝術,即康德提出的藝術的“無目的的合目的性”。阿爾曼的藝術品大多都有這種“無目的的合目的性”,而且隨著人生閱歷的增加,這種“合目的性”也越來越大。從小型的垃圾箱到大型的雕塑裝置再到裝置繪畫,阿爾曼一直都在用各種實物“集成”各種事物,盡管技巧或形式在改變,但他始終都在貫徹自己的“集成美學”——以“完全重復的實物”堆積具有新身份和意義的“事物”。

阿爾曼·費爾南德:

出生于法國尼斯,法國當代藝術家,集成藝術和垃圾箱藝術的創始人,被法國總統希拉克評價為“當代藝術巨匠”。他的作品主要是通過“集合體”來表現時代特征和藝術想法,生活就是他的藝術。

- 小資CHIC!ELEGANCE的其它文章

- 散了,不散

- 我們在拾荒,她在拾生命散了,不散

- 聲音的拾與擬

- 《記憶憶》:讓所愛的人和事物自己說話

- 垃圾是什么?

- 從我,到拾荒者